- •4. Радиометрические и ядерно-физические методы гис

- •4.1. Гамма-каротаж

- •4.1.1. Методы естественного поля

- •Устройство скважинного прибора ргп-2

- •Метод ррк – рентгенорадиометрический

- •4.2. Нейтронный каротаж

- •4.2.1. Методы стационарного n-поля

- •Детекторы нейтронов

- •Импульсный генератор нейтронов игн-4

- •4.2.2. Методы импульсного n-поля

- •5. Термометрия скважин

- •5.2. Метод естественного теплового поля Земли (геотермия)

- •5 .3. Метод искусственного теплового поля

- •6. Акустический kapotaж (ak)

- •6.1. Основные типы упругих волн в скважине

- •6.2. Ак по скорости и затуханию

- •6.3. Типы зондов в аппаратуре ак

- •6.4. Способы регистрации акустических сигналов

- •6.5. Ультразвуковой метод

- •6.5. Низкочастотный широкополосный акустический метод

- •6.6. Метод акустического телевидения

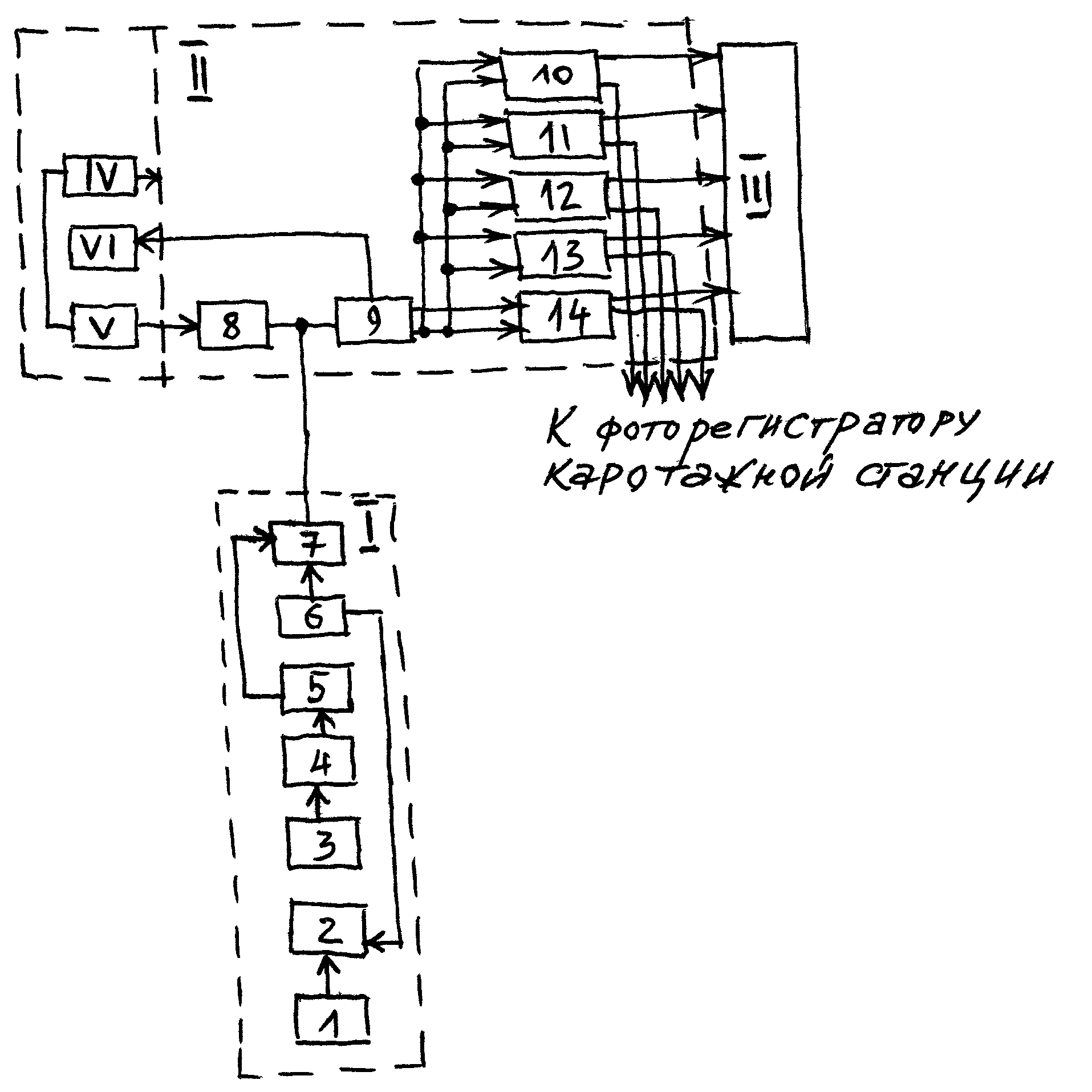

Импульсный генератор нейтронов игн-4

Генератор может эксплуатироваться с любой каротажной станцией на 3-х жильном кабеле. Скважинный прибор I состоит из блока генератора нейтронов и электронного блока. Блок генератора нейтронов представляет собой герметизированный контейнер с ускорительной трубкой 2 и высоковольтным трансформатором 1, заполненный кремнийорганической жидкостью. Запуск ускорительной трубки осуществляется блоком управления 6. В этом же блоке формируется маркерный импульс, служащий для синхронизации работы дифференциальных измерительных каналов генератором нейтронов (этот импульс из блока управления 6 поступает на смеситель 7).

Д ля

регистрации тепловых нейтронов

используется восемь параллельно

включенных пропорциональных счетчиков

3, импульсы которых после усилителя

4, формирователя 5 и смесителя 7 вместе

с маркерными импульсами по 3-х жильному

каротажному кабелю поступают на пульт

управления П.

ля

регистрации тепловых нейтронов

используется восемь параллельно

включенных пропорциональных счетчиков

3, импульсы которых после усилителя

4, формирователя 5 и смесителя 7 вместе

с маркерными импульсами по 3-х жильному

каротажному кабелю поступают на пульт

управления П.

В селекторе 9 производится разделение счетных и маркерных импульсов. Счетные импульсы поступают в канал интегрального счета 10 и на входы 4-х дифференциальных каналов 11-14. Маркерные импульсы, отмечающие начало каждого нейтронного импульса, служат для запуска схем "задержки" и "окна" дифференциальных каналов. Выходные импульсы каналов, преобразованные с помощью интенсиметров в постоянный ток, записываются в виде каротажных диаграмм фоторегистраторами серийных каротажных станций.

В пульте II размещается также устройство управления работой скважинного прибора 8. Счет импульсов осуществляется с помощью 5-ти канального блока пересчета III.

Контроль работы скважинного прибора производится осциллографом каротажной станции VI, на экране которого можно наблюдать счетные и маркерные импульсы.

Основные технические данные:

Средний выход нейтронов за секунду: 1-2 * 107

Частота повторения импульсов нейтронного излучения, Гц: 360 - 440

Величина задержки в дифференциальном канале, мкс: 50,150,250,400,600, 800, 1000, 1300, 1600, 1800, 2200

Ширина окна в дифференциальном канале, мкс: 100 и 200

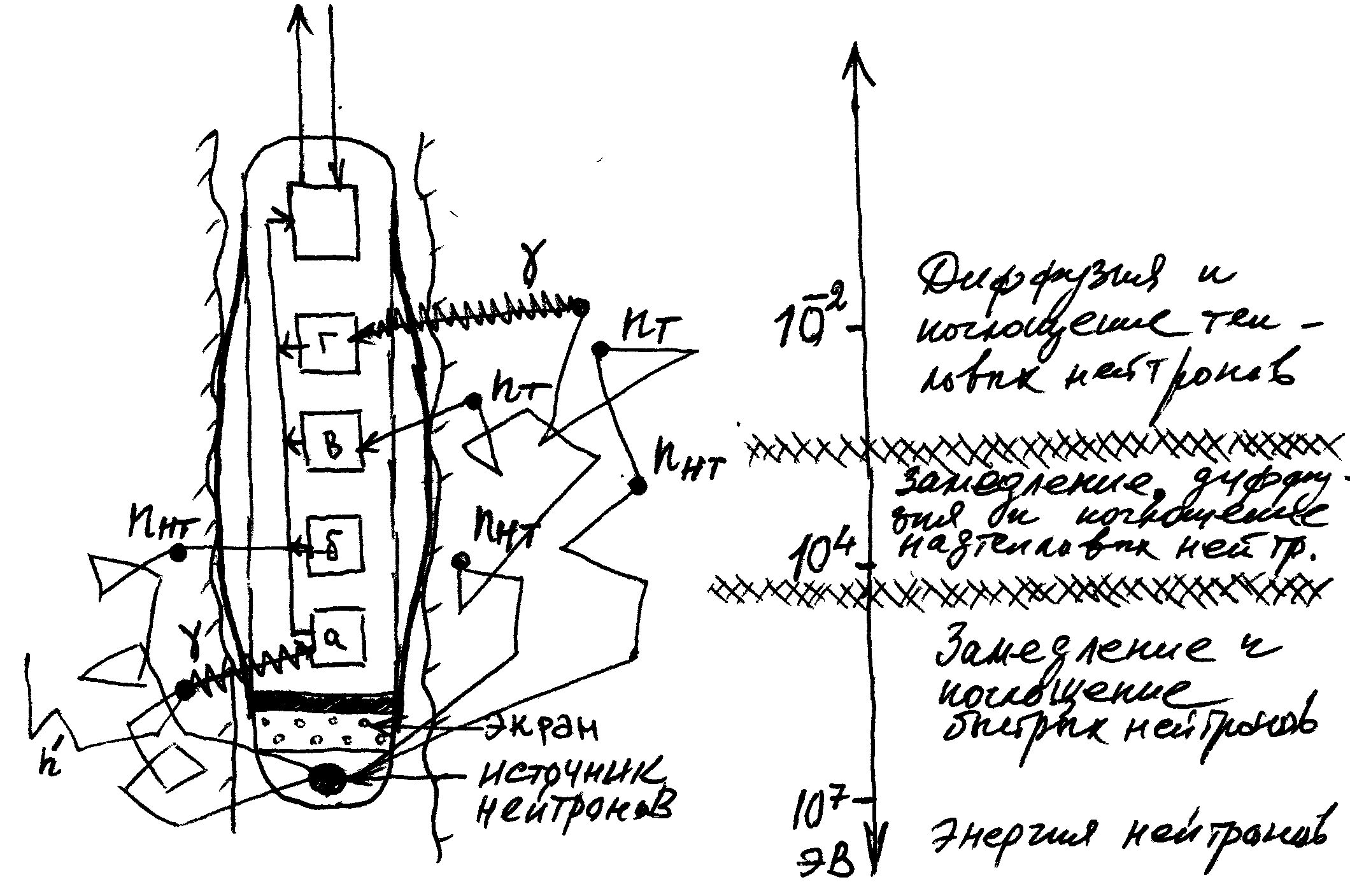

Схема нейтронных методов

К типовой аппаратуре ядерных методов каротажа

Взаимное расположение в скважинном приборе источника нейтронов и детекторов (а-г) показано на рисунке. Измерения в нейтронных методах обычно выполняют в геометрии 4, нейтронное облако вокруг скважины и вызываемые им -поля обладают осевой симметрией.

При осуществлении конкретного метода в скважинном приборе применяется не разнотипные детекторы -квантов (а, г) или, нейтронов (б, в), а один или несколько однотипных детекторов, рассчитанных на регистрацию только одного вида излучения.

Между детекторами излучения и источником располагается экран из парафина и свинца, защищающий детекторы от прямого - и нейтронного излучений.

В зависимости от регистрируемого детектором излучения нейтронные методы каротажа подразделяется на собственно нейтронные методы, в которых измеряется плотность потока нейтронов в горных породах, и n--методы, основанные на регистрации вторичного -излучения.

К первой группе относятся нейтрон-нейтронный каротаж (ННК). Ко второй - нейтронный гамма-каротаж по -излучению радиационного захвата тепловых нейтронов (НГК).

Нейтрон-нейтронный каротаж (ННК)

П лотность

нейтронного потока, падающего на

детектор в геометрии скважинных

измерений определяется полным нейтронным

сечением пород .

Поэтому показания метода зависят как

от водородосодержания, так и от

вещественного состава горных пород.

Однако во многих случаях влияние одного

из этих параметров можно уменьшить

выбором соответствующей длины зонда

или энергии регистрируемых нейтронов.

Поэтому различают две модификации

ННК: по тепловым нейтронам ННК-Т и

надтепловых ННК-НТ.

лотность

нейтронного потока, падающего на

детектор в геометрии скважинных

измерений определяется полным нейтронным

сечением пород .

Поэтому показания метода зависят как

от водородосодержания, так и от

вещественного состава горных пород.

Однако во многих случаях влияние одного

из этих параметров можно уменьшить

выбором соответствующей длины зонда

или энергии регистрируемых нейтронов.

Поэтому различают две модификации

ННК: по тепловым нейтронам ННК-Т и

надтепловых ННК-НТ.

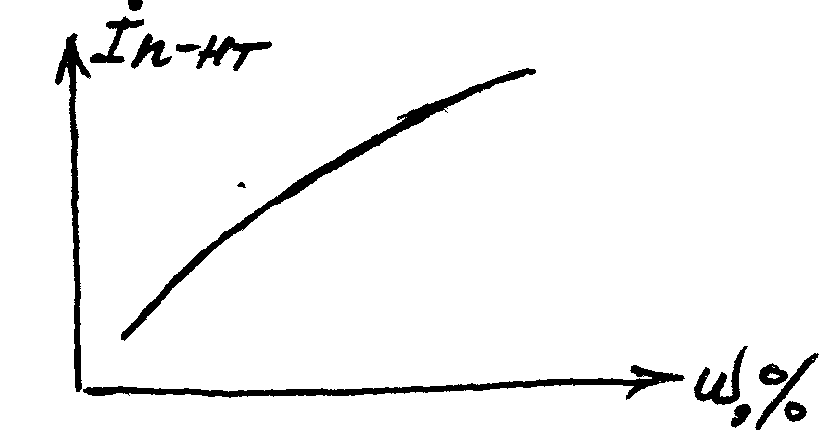

Метод HHK-НТ. Метод плотности надтепловых нейтронов основан на регистрации интенсивности потока надтепловых нейтронов вдоль ствола скважины, возникающих при облучении горных пород источником быстрых нейтронов.

Плотность надтепловых нейтронов в районе детектора определяется главным образом замедляющими способностями среды и практически не зависит от ее поглощающих свойств. Кроме того, плотность надтепловых нейтронов зависит от длины зонда (расстояние от источника до детектора нейтронного излучения). В зависимости от длины зонды нейтронного каротажа подразделяются на доинверсионные, инверсионные и заинверсионные.

Доинверсионные зонды - зонды малых размеров. С увеличением водородосодержания в среде увеличивается интенсивность потока нейтронов регистрируемого таким зондом, потому что происходит увеличение количества нейтронов, замедлившихся до надтепловых и, следовательно, количество регистрируемых детектором (т.е. наблюдается прямая зависимость между и In-нт).

Заинверсионные зонды - зонды больших размеров. С увеличением уменьшаемся In-нт, т.к. нейтроны замедляются и поглощаются раньше, чем достигнут детектора. В практике чаще используют заинверсионные зонды, длиной 25 - 40 см.

Инверсионный зонд - зонд средних размеров. Здесь In-нт практически не зависит от изменения .

Глубинность исследования Rn-нт (радиус цилиндрического слоя, из которого к детектору поступают не менее 90% регистрируемого излучения) зависит в основном от водородосодержания и плотности исследуемой среды. Значение Rn-нт уменьшается с ростом указанных факторов и для ННК-НТ составляет 2Lз. Следовательно, глубинность метода, как и всех других методов радиоактивного каротажа, есть величина переменная.

С помощью метода НКК-НТ решают следующие задачи:

1) Литологического расчленение разреза скважин.

2) Определения пористости пород, слагающих стенки скважины по зависимости In-нт от влажности и, следовательно, от пористости.

3) Отбивки газо-водяного (ГВК) и газонефтяного (ГНК) контактов.

4) Определения элементов с большим сечением поглощения нейтронов (бор, кадмии и др.).

При определении пористости горных пород по данным ННК-НТ используют двухзондовую измерительную установку, у которой детекторы установлены на различных расстояниях от источника (In-нт1 = 30 см и Ln-нт2 = 52,5 см). Такая установка позволяет выявить влияние скважинных условий на результаты измерения. Пористость определяют по связи декрементов пространственного затухания Р плотности потока нейтронов от коэффициента пористости:

![]()

где In-нт1 и ln-нт2 - показания двух зондов ННК-НТ в одних единицах, Кг - коэффициент, равный отношению чувствительностей детекторов разных каналов.

Отбивка ГВК и ГНК по данным HHК-HT основана на различии водородосодержания в газоносной и водо- или нефтеносной частях разреза. Поэтому газоносные пласты при отсутствии зоны проникновения фильтрата бурового раствора фиксируются на диаграммах ННК-НТ повышенными показаниями. При наличии зон проникновения проводят исследования против интересующих пластов зондами различной длины (т.е. боковое нейтронное зондирование). В этом случае показания большего зонда превышают показания малого зонда, поскольку с увеличением длины зонда возрастает глубинность метода (в определенных пределах), а также уменьшается водородосодержание среды за счет повышения газосодержания в пласте по мере удаления от оси скважины.

При определений элементов с аномальными сечениями поглощения нейтронов пользуются инверсионными зондами для уменьшения влияния водородосодержания на показания метода. Одной из проблем, которую тут приходится решать, является проблема определения больших концентраций таких элементов. Например, сечение поглощение бора, а, следовательно, и чувствительность ННК столь велика, что практически не позволяет определять концентрацию бора превышающую 1,5% методом ННК-Т. Метод ННК-НТ дает лучшие результаты - позволяет вести определения при концентрациях до 6 - 7%.

Метод ННК-Т. Сущность метода заключается в исследовании интенсивности потока тепловых нейтронов по стволу скважины на заданном расстоянии (длине зонда) от источника быстрых нейтронов. Тепловые нейтроны появляются в результате взаимодействия с атомами породообразующих минералов быстрых нейтронов, испущенных источником.

Регистрируемая детектором интенсивность потока тепловых нейтронов In-т в методе ННК-Т зависит от замедляющих и поглощающих способностей горных пород, а также от длины зонда.

Зонды ННК-Т по длине также делятся на доинверсионные, инверсионные и заинверсионные. Размеры доинверсионных и инверсионных зондов ННК-Т несколько больше, чем ННК-НТ. Это объясняется тем, что в ННК-Т зависимость интенсивности потока тепловых нейтронов от водородосодержания при различных длинах зондов определяется длиной замедления быстрых нейтронов, а также длиной диффузии тепловых нейтронов, которая контролируется, в основном, наличием элементов-поглотителей, в то время как в ННК-НТ - только длиной замедления быстрых нейтронов.

Глубинность метода ННК-Т определяется выражением:

![]()

где Lз - длина замедления, Lд - длина диффузии.

Водородосодержание оказывает на интенсивность потока тепловых нейтронов такое же влияние, как и на интенсивность надтепловых, т.е. при работе с заинверсионными зондами с увеличением водородосодержания интенсивность In-т уменьшается. Уменьшение интенсивности In-т наблюдается и при увеличением концентраций элементов с большими сечениями захвата тепловых нейтронов.

Поскольку радиус исследования (глубинность) нейтронных методов не велик, то регистрируемая плотность тепловых нейтронов зависит не только от нейтронных свойств горных пород, но и от конструктивных особенностей прибора и скважинных условий измерения. Влияние двух последних факторов на ННК-Т меньше, чем на ННК-НТ, так как глубинность ННК-Т несколько выше. Для снижения влияния скважинных условий применяют методику двух зондовых измерений.

Если при ННК-НТ повышение хлоросодержания промывочной жидкости практически не влияет на регистрируемую величину, то в ННК-Т плотность потока тепловых нейтронов снижается, поскольку хлор хороший поглотитель тепловых нейтронов.

Зона проникновения фильтрата промывочной жидкости уменьшает чувствительность ННК-Т к хлоросодержанию горных пород. В связи с этим исследования ННК-Т проводят в обсаженных скважинах с восстановленным первоначальным распределением хлора.

Метод ННК-Т применяют для решения следующих задач:

1) Литологического расчленение разреза скважин по водородосодержанию.

2) Определения пористости пород.

3) Отбивки ГВК и ГHK по водородосодержанию и водонефтяного контакта (ВНК) по хлоросодержанию.

4) Выявления элементов с большим сечением захвата тепловых нейтронов (бор, ртуть, кадмий, железо, литий, хлор, кобальт, вольфрам, марганец, сурьма, а также некоторых редкоземельных).

5) Выделения в разрезах скважин угольных пластов (по минимумам на диаграммах, поскольку угли содержат до 12% водорода).

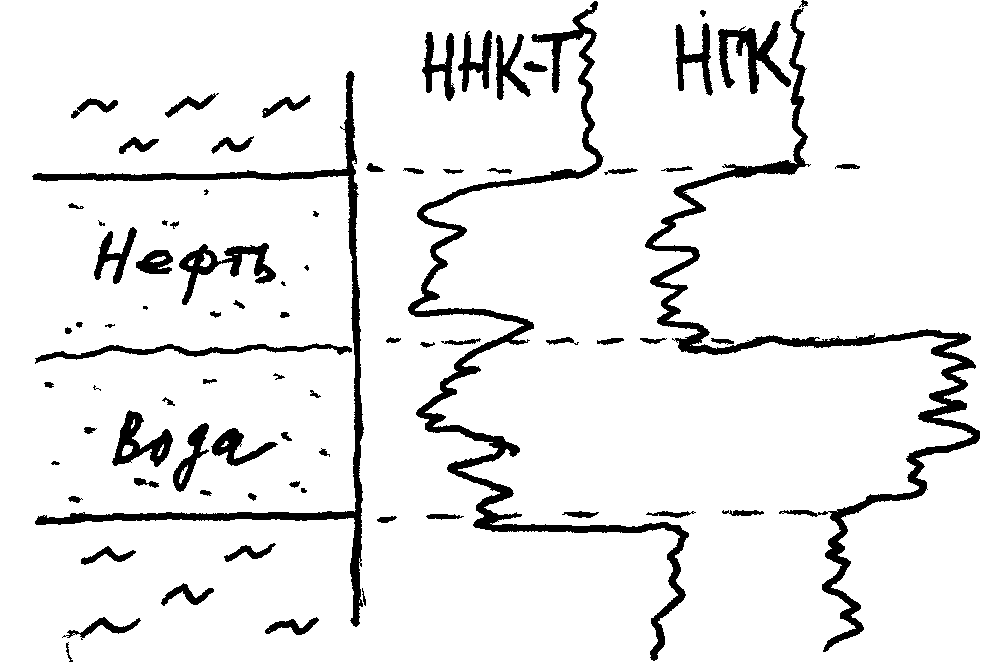

Нейтронный гамма-каротаж (НГК)

В этом методе об изменении плотности потока нейтронов в горных породах судят по интенсивности -излучения радиационного захвата, протекающего по реакции (n,). Для протекания этой реакции быстрые нейтроны сначала замедляются до тепловых и лишь затем поглощаются. Таким образом, показания НТК зависят от полного нейтронного сечения горных пород 2. В этом смысле возможности НТК ниже по сравнению с ННК, который позволяет раздельно регистрировать тепловые и надтепловые нейтроны.

Однако вторичное -изучение, как правило, является жестким и, следовательно, может нести информацию об актах поглощения нейтронов, которые произошли на значительных расстояниях от оси скважины. Благодаря этому глубинность НТК выше, чем ННК, что является значительным преимуществом в ряде случаев. Более того, НТК можно реализовать в спектральной модификации НГК-С, а это предоставляет возможность однозначного определения ряда элементов.

Метод НГК. Различные элементы при захвате теплового нейтрона испускают неодинаковое количество -квантов. Это свойство называется эмиссирующей способностью. Минимальной эмиссирующей способностью обладают водород, кислород и углерод (1 -квант на 1 захват), максимальной - натрий и хлор (3,09 и 2,36 соответственно).

Присутствие в породе аномально активных поглотителей тепловых нейтронов вызывает повышение интенсивности -поля при прочих равных условиях. Отсюда следует, что количество -квантов зависит от поглощающей способности среды.

Таким образом, показания НГК зависят от водородосодержания и от хлоросодержания (от минерализации вод). С увеличением водородосодержания In уменьшается, а с увеличением хлоросодержания Iт увеличивается.

Зонды НГК также подразделяются на доинверсионные, инверсионные и заинверсионные. Размеры зондов больше, чем в ННК-Т, так как кроме всех факторов, определяющих длину зонда, следует учитывать свободный пробег -квантов. При работе с заинверсионными зондами показания НГК находятся в обратной зависимости от водородосодержания.

Глубинность НГК оценивается из выражения:

![]()

,

где

,

где

- полный коэффициент ослабления -квантов.

НГК применяют для решения тех задач, что и ННК-Т. Необходимо отметить, что отбивка ВНК является достаточно сложной задачей, т.к. различие в водородосодержании воды и нефти не значительно (3%), то отбивка ВНК возможна в только случае высокой минерализации пластовой воды (100-150 г/л), а скважина должна быть закреплена и простоять длительное время для восстановления первоначального распределения хлора.

Наибольший эффект для отбивки ВНК дает комплексирование НГК и ННК-Т. Против водоносной части пласта показания In-т уменьшаются, а показания In увеличиваются, по сравнению с нефтяной частью пласта.

Метод НГК-С. Энергия -квантов, испускаемых при радиационном захвате тепловых нейтронов, зависит от элементов-поглотителей. Поэтому энергетический спектр захватного -излучения для каждого элемента уникален. Это дает принципиальную возможность проводить раздельную идентификацию химических элементов в горных породах и рудах. Однако сложность спектров излучения и отсутствие ярко выраженной контрастности спектральных линий отдельных элементов затрудняет практическую реализацию этой возможности.

Поэтому НГК-С используют для выделения и оценки содержания в породах лишь отдельных элементов с наиболее характерными спектрами излучения. По положению характерных спектральных линий на оси энергий химические элементы можно разделить на 3 основные группы:

1) С линиями в области энергии до 4 МэВ (Н, К, Mg и др.).

2) С линиями в области энергий 4-6 МэВ (ванадий, ртуть, селен, стронций и др.).

3) С линиями в области энергии свыше 6 МэВ (алюминий, железо, медь, никель, титан и др.).

Спектрометрия -излучения радиационного захвата нейтронов широко применяются для исследования скважин, бурящихся с целью поисков и разведки хромитов, железных, марганцевых, никелевых и др. руд.

К числу факторов, осложняющих исследования разрезов скважин методом НГК-С, относятся:

1) Трудность учета фонового -излучения.

2) Уменьшение чувствительности метода при больших концентрациях искомого элемента.

3) Накопление аппаратурного спектра г-излучения.