- •4. Радиометрические и ядерно-физические методы гис

- •4.1. Гамма-каротаж

- •4.1.1. Методы естественного поля

- •Устройство скважинного прибора ргп-2

- •Метод ррк – рентгенорадиометрический

- •4.2. Нейтронный каротаж

- •4.2.1. Методы стационарного n-поля

- •Детекторы нейтронов

- •Импульсный генератор нейтронов игн-4

- •4.2.2. Методы импульсного n-поля

- •5. Термометрия скважин

- •5.2. Метод естественного теплового поля Земли (геотермия)

- •5 .3. Метод искусственного теплового поля

- •6. Акустический kapotaж (ak)

- •6.1. Основные типы упругих волн в скважине

- •6.2. Ак по скорости и затуханию

- •6.3. Типы зондов в аппаратуре ак

- •6.4. Способы регистрации акустических сигналов

- •6.5. Ультразвуковой метод

- •6.5. Низкочастотный широкополосный акустический метод

- •6.6. Метод акустического телевидения

6.5. Низкочастотный широкополосный акустический метод

В этом методе изучается акустическое поле частотой от 5 до 20 кГц. Здесь длина и энергия упругих волн примерно в 2 раза выше, чем в ультразвуковом методе, поэтому происходит меньшее затухание упругих колебаний с увеличением расстояния от источника, чем обеспечивается большая глубинность исследований. Поэтому НШАМ применяется в обсаженных скважинах с целью изучения их геологического разреза. Однако это возможно только в случае качественного цементирования затрубного пространства, (т.е. при обеспечении акустической прозрачности обсаженной скважины).

В методе регистрируются, как кинематические, так и динамические параметры. Для коллекторов, насыщенных водой, нефтью и газом, характерны следующие взаимоотношения скоростей распространения продольных и поперечных волн:

![]() ,

,

![]() и

и

коэффициентов

затухания:

коэффициентов

затухания:

![]() ,

,

![]()

Причем, различие в коэффициентах затухания для терригенных коллекторов, насыщенных различными флюидами, может достигать 400%. Поэтому более перспективно измерение именно динамических параметров. Кроме того, параметр Dt длиннопериодных колебаний измеряется с меньшей точностью.

НШАМ решает такие же геологические задачи, что и ультразвуковой метод.

Аппаратура низкочастотного акустического каротажа AKH-1

В аппаратуре АКН-1 используются зондовые установки П1 1,5 И1 1,5 И2, П1 4,0 И1 1,0 И2 и П1 2,5 И1 1,0 И2.

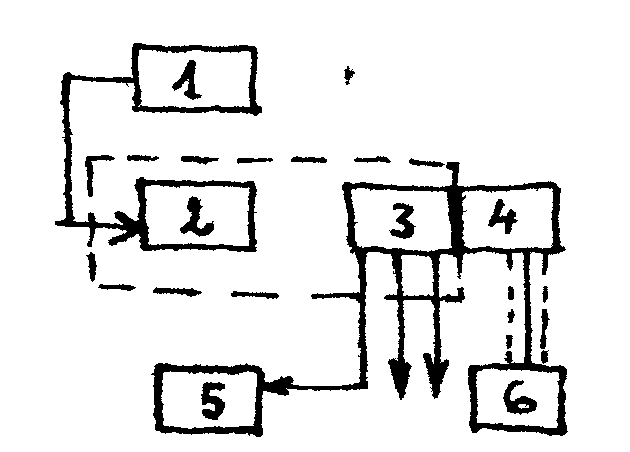

При работе аппаратуры импульсы упругих колебаний генерируются поочередно каждым из двух излучателей скважинного прибора 6 с общей частотой следования 12,5 Гц и, распространяясь по промывочной жидкости и породе, воздействуют на звукоприемник, где преобразуются в электрический сигнал, усиливаются и по каротажному кабелю поступают на вход блока управления 4.

На этот же блок из скважинного прибора 6 поступают синхроимпульсы (моменты запуска излучателя). Их полярность указывает какому (ближнему или дальнему от приемника) излучателю соответствует данный импульс упругих колебаний, В блоке управления 4 производится частотная фильтрация преобразованных в электрический сигнал упругих колебаний, после чего сигнал и синхроимпульсы поступают в наземную измерительную аппаратуру 2,3, которая подключена к источнику питания 1.

Аппаратура АНК обеспечивает аналоговую обработку сигналов и измерение их временных и амплитудных параметров с преобразованием в медленно меняющейся ток для регистрации зависимостей этих параметров от глубины погружения скважинного прибора с помощью фоторегистратора каротажной станции.

В аппаратуре АНК имеются разъемы для подключения индикатора фазокорреляционных диаграмм ИФКД 5, акустического регистратора волновых картин АКР-1 и осциллографа.

6.6. Метод акустического телевидения

П редназначен

для детальных исследований поверхностей

стенок скважин с помощью регистрации

амплитуд отраженных высокочастотных

волн в виде фотографии изображения

стенок скважины (частота 1,5 -2 МГц). При

этом от излучателя упругий импульс

нормально падает на стенку скважины и

частично отражается от нее. Отраженный

импульс принимается тем же преобразователем,

переключенным к этому времени на прием.

При постоянных скважинных условиях

амплитуда отраженного импульса

определяется акустическим волновым

сопротивлением стенки скважины равным

произведению скорости продольной волны

в породе в точке падения импульса на

плотность породы (п*Vр

). Амплитуда сигнала несет основную

информацию о состоянии стенки скважины.

редназначен

для детальных исследований поверхностей

стенок скважин с помощью регистрации

амплитуд отраженных высокочастотных

волн в виде фотографии изображения

стенок скважины (частота 1,5 -2 МГц). При

этом от излучателя упругий импульс

нормально падает на стенку скважины и

частично отражается от нее. Отраженный

импульс принимается тем же преобразователем,

переключенным к этому времени на прием.

При постоянных скважинных условиях

амплитуда отраженного импульса

определяется акустическим волновым

сопротивлением стенки скважины равным

произведению скорости продольной волны

в породе в точке падения импульса на

плотность породы (п*Vр

). Амплитуда сигнала несет основную

информацию о состоянии стенки скважины.

В скважинном приборе излучатель-приемник вращается вокруг продольной оси прибора со скоростью 3-4 об/с. Чтобы исключить искажение получаемой информации вследствие механического перемещения преобразователя (вокруг своей оси и вдоль стенки скважины) в отечественной аппаратуре производится до 1000 срабатываний излучателя за время одного оборота. Детальность исследования методом (разрешающая способность) примерно равна длине изучаемой волны и составляет 0,8-1 мм при рабочей частоте 1,5-2 МГц.

В наземной аппаратуре изображение поверхности стенки скважины получают на экране ЭЛТ. Для этого изображение стенки скважины в отраженных волнах высвечивается одной строкой переменной яркости в зависимости от амплитуды отраженной волны. Таким образом, сечение скважины в горизонтальной плоскости изображается при этом в виде непрерывной линии, которая преобразуется в развернутое изображение стенки скважины при движении скважинного прибора вдоль ее ствола.

Развертку ЭЛТ запускают, когда преобразователь проходит одну и ту же точку, например, в направлении на север. Получаемое изображения стенок скважины ориентировано в пространстве (по глубине и азимуту).

Основным назначением акустического телевизора является выделение в разрезе трещиноватых и кавернозных пород, а также для определения границ пластов в необсаженных скважинах.

В обсаженых скважинах телевизор применяют для изучения интервалов перфорации обсадной колонны, выявление мест ее порывов, интенсивности коррозии и т.д.

Скважинный акустический телевизор CAT-1

Предназначен для получения изображения стенок скважины методом ультразвуковой эхо-локации, применяется в скважинах, заполненных глинистым раствором плотностью 1,25 г/см3, водой любой минерализации и нефтью.

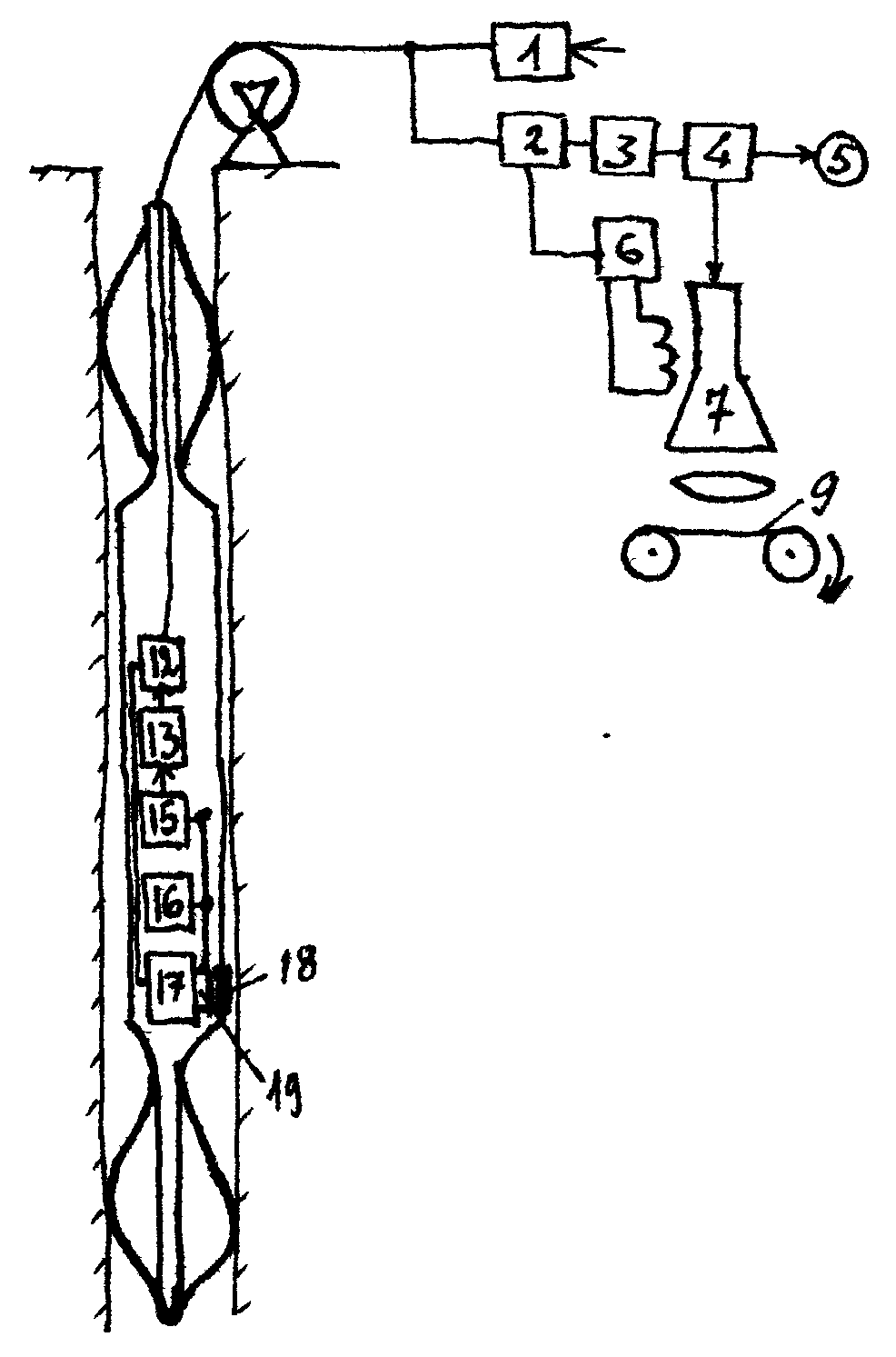

Ультразвуковые импульсы пьезопреобразователя 19, возбуждаемого генератором 16, через акустически прозрачную перегородку 18 попадают на стенку скважины и, отражаясь от нее, принимаются тем же пьезопреобразователем, где преобразуются в электрические сигналы и после усиления в усилителе высокой частоты 15, выпрямления детектором 13 и дополнительного усиления по мощности усилителем 12 передаются по каротажному кабелю на поверхность. В наземной части аппаратуры они отделяются от синхроимпульсов азимутального положения пьезопреобразователя в блоке селекции 2, преобразуются в импульсы стандартной формы формирователем 3 и поступают на модулятор 4 электронно-лучевой трубки 7, обеспечивая изменения яркости (модуляцию) луча кинескопа в зависимости от амплитуды сигнала, принятого датчиком 19.

Для совмещения начала развертки луча кинескопа с одним и тем же направлением (например, север) в скважинном приборе вырабатывается синхроимпульс, генерируемый при замыкании спецконтактов, которое происходит один раз за полный оборот пьезопреобразователя. Этот синхроимпульс используется для запуска генератора развертки 6 отклоняющей системы кинескопа 7.

Перед экраном кинескопа 7 протягивается фотопленка 9, на которой засвечиваются строки, образуя непрерывное изображение развертки стенки скважины. Метки глубин наносятся на диаграмму CAT-1 в виде узких затемненных линий. Это достигается одинаковой модуляцией яркости луча кинескопа для всех моментов времени между очередными синхроимпульсами.