- •Немного теории

- •Инвентарь для чайника

- •Цели и задачи

- •Первые шаги

- •Безопасность на склоне

- •Базовая карвинговая техника

- •Совершенствуем базовую карвинговую технику

- •Закантовка лыж. Приемы ангуляции.

- •Хронические ошибки в базовой карвинговой технике

- •Динамический карвинг

- •Радикальный карвинг

- •Подводя итог

- •Заключение

Закантовка лыж. Приемы ангуляции.

Разобравшись

с равновесием, переходим к исследованию

приемов закантовки лыж. В современной

горнолыжной технике основным техническим

приемом, обеспечивающим закантовку

лыж, является наклон корпуса внутрь

поворота. Однако, возможности повлиять

на угол закантовки этим не исчерпываются.

Дополнительным инструментом, регулирующим

угол закантовки лыж, служат приемы

ангуляции.

Ангуляция

(от латинского angle

– угол) - это сознательное сгибание

отдельных частей тела горнолыжника с

целью увеличения угла закантовки лыж.

В горнолыжной технике существует два

базовых способа ангуляции - в коленях

и в бедрах.

Основные

приемы ангуляции:

a)

ангуляция в коленях;

b)

ангуляция в бедрах;

c)

ангуляция в бедрах с использованием

угло-винтового положения;

d)

ангуляция при широком ведении

Ангуляция

в коленях – самый тривиальный способ

увеличить угол закантовки. Что может

быть проще, чем подать колени вбок?

Некоторые лыжники иногда отождествляют

данное движение и ЗАКАНТОВКУ ЛЫЖ ВООБЩЕ.

При ангуляции коленями в движении

участвуют только ноги, что позволяет

выполнить движение достаточно быстро

и без сколько-нибудь значительного

влияния на равновесие лыжника.

Главная

проблема, связанная с ангуляцией коленей,

заключена в том, что амплитуда данного

движения невелика. Строго говоря, наши

колени вообще не способны гнуться в

бок. Выполняя ангуляцию в коленях, на

самом деле мы осуществляем сложный

комплекс движений в коленных и

тазобедренных суставах. Угол, на который

можно отвести колени в сторону, ограничен.

Более того, амплитуда ангуляции коленей

зависит от того, насколько согнуты ваши

ноги. Попробуйте выполнить ангуляцию

в коленях, когда вы стоите на прямых

ногах. Вряд ли вы сможете это сделать.

Согните ноги и вы почувствуете что

можете существенно увеличить амплитуду

отклонения коленей вбок. Следует иметь

ввиду, что сильно ангулированное колено

подвержено повышенной травмоопасности

– нога в таком положении плохо переносит

большие нагрузки, возникающие при

катании.

Ангуляция

в бедрах – Сгибаясь в бедрах, горнолыжник

способен существенно сильнее влиять

на угол закантовки лыж. Амплитуда

движения в данном случае может достигать

нескольких десятков градусов. Однако,

поскольку в данном случае в работе

участвует все тело горнолыжника,

ангуляция в бедрах – движение несколько

более медленное, чем ангуляция коленями.

Амплитуду

ангуляции в бедрах можно увеличить,

используя угло-винтовое положение.

Угло-винтовым положением называют

разворот корпуса лыжника наружу поворота,

в то время как выполняется ангуляция в

бедрах. При этом боковое сгибание в

пояснице для ангуляции в бедрах заменяется

сгибанием вперед со значительно большей

амплитудой. Однако, в случае использования

угло-винтового положения ноги лыжника

оказываются как бы скрученными. При

этом затруднятся сгибание ног в коленях,

а ангуляция коленями становится

практически невозможной. В случае

ангуляции с использованием угло-винтового

положения типичной ошибкой становится

недостаточный угол закантовки внутренней

лыжи.

Ангуляция

при широком ведении (современный тип

ангуляции)

Основные

приемы ангуляции:

a)

ангуляция в коленях;

b)

ангуляция в бедрах;

c)

ангуляция в бедрах с использованием

угло-винтового положения;

d)

ангуляция при широком ведении

Ангуляция

в коленях – самый тривиальный способ

увеличить угол закантовки. Что может

быть проще, чем подать колени вбок?

Некоторые лыжники иногда отождествляют

данное движение и ЗАКАНТОВКУ ЛЫЖ ВООБЩЕ.

При ангуляции коленями в движении

участвуют только ноги, что позволяет

выполнить движение достаточно быстро

и без сколько-нибудь значительного

влияния на равновесие лыжника.

Главная

проблема, связанная с ангуляцией коленей,

заключена в том, что амплитуда данного

движения невелика. Строго говоря, наши

колени вообще не способны гнуться в

бок. Выполняя ангуляцию в коленях, на

самом деле мы осуществляем сложный

комплекс движений в коленных и

тазобедренных суставах. Угол, на который

можно отвести колени в сторону, ограничен.

Более того, амплитуда ангуляции коленей

зависит от того, насколько согнуты ваши

ноги. Попробуйте выполнить ангуляцию

в коленях, когда вы стоите на прямых

ногах. Вряд ли вы сможете это сделать.

Согните ноги и вы почувствуете что

можете существенно увеличить амплитуду

отклонения коленей вбок. Следует иметь

ввиду, что сильно ангулированное колено

подвержено повышенной травмоопасности

– нога в таком положении плохо переносит

большие нагрузки, возникающие при

катании.

Ангуляция

в бедрах – Сгибаясь в бедрах, горнолыжник

способен существенно сильнее влиять

на угол закантовки лыж. Амплитуда

движения в данном случае может достигать

нескольких десятков градусов. Однако,

поскольку в данном случае в работе

участвует все тело горнолыжника,

ангуляция в бедрах – движение несколько

более медленное, чем ангуляция коленями.

Амплитуду

ангуляции в бедрах можно увеличить,

используя угло-винтовое положение.

Угло-винтовым положением называют

разворот корпуса лыжника наружу поворота,

в то время как выполняется ангуляция в

бедрах. При этом боковое сгибание в

пояснице для ангуляции в бедрах заменяется

сгибанием вперед со значительно большей

амплитудой. Однако, в случае использования

угло-винтового положения ноги лыжника

оказываются как бы скрученными. При

этом затруднятся сгибание ног в коленях,

а ангуляция коленями становится

практически невозможной. В случае

ангуляции с использованием угло-винтового

положения типичной ошибкой становится

недостаточный угол закантовки внутренней

лыжи.

Ангуляция

при широком ведении (современный тип

ангуляции)

Ангуляция

при широком ведении

В

современной горнолыжной

технике ангуляция

в коленях и ангуляция в бедрах в чистом

виде почти не применяются. С использованием

широкого ведения лыж стало возможным

применение комбинированного типа

ангуляции, когда внешняя в повороте

нога ангулирована за счет ангуляции в

бедрах, а внутренняя нога ангулируется

одновременно и в бедре и в колене. При

этом угло-винтовое положение тела

практически не используется, поскольку

в этом случае затрудняется эффективная

ангуляция в колене для внутренней ноги.

Современный

тип ангуляции использует преимущества

каждого из базовых типов ангуляции и,

в тоже время, избавлен от их недостатков.

При

ангуляции в бедрах в первую очередь

ограничен угол ангуляции для внутренней

ноги. Попробуйте из положения стоя

выполнить наклон туловища в сторону

(для определенности, вправо). Угол наклона

будет ограничен, главным образом

пределами растяжения мышц с внешней

стороны тела. После того как вы

почувствуете, что больше согнутся не в

состоянии, попробуйте отвести вбок

правую ногу. Вы сможете сделать это на

весьма значительный угол. В данном

положении достигнуты предельные углы

ангуляции обеих ног, при этом для правой

ноги угол оказался значительно больше.

При широком ведении лыж внутренняя нога

лыжника может быть ангулирована в бедре

на меньший угол., и в тоже время, она

неизбежно оказывается сильно согнутой.

Как мы уже отметили ранее, для согнутой

ноги наиболее эффективным образом может

быть использована ангуляция в колене.

Это именно то движение, которое мы

пытались пояснить ранее фразой “положить

бедро внутренней ноги на склон”. Таким

образом, за счет дополнительной ангуляции

внутренней ноги в колене лыжник способен

обеспечить угол закантовки внутренней

лыжи, необходимый для того, чтобы она

наилучшим образом участвовала в процессе

поворота. Обратите внимание, что при

современном типе ангуляции внешняя в

повороте нога может быть практически

полностью распрямлена, что позволяет

ей наиболее эффективно воспринимать

нагрузки, возникающие в процессе

выполнения поворота.

Как

уже обсуждалось ранее, современный тип

ангуляции при широком ведении позволяет

радикально увеличивать угол закантовки

обеих лыж. Однако простое катание на

широких ногах еще не гарантирует того,

что лыжи будут закантованы на достаточно

большие углы.

Чтобы

обеспечить максимальную амплитуду

ангуляции следуйте следующим правилам:

Ведение

лыж должно быть достаточно широким. В

противном случае современный тип

ангуляции просто невозможен.

Ширина

ведения лыж не должна быть чрезмерной.

При слишком широком ведении ангуляции

внутренней ноги в колене может оказаться

недостаточно, чтобы обеспечить нужный

угол закантовки внутренней лыжи. Подобная

ситуация возникала, когда мы выполняли

первые карвинговые повороты с опорой

на внутреннюю ногу на учебном склоне.

На небольших скоростях на пологом

склоне, плоско поставленная внутренняя

лыжа не создавала проблем. Однако, по

мере увеличения сложности спусков,

недокантованная внутренняя лыжа приводит

к значительному возрастанию поперечной

нагрузки на внешнюю ногу, что может

приводить к срыву внешней лыжи и, как

результат, к весьма плачевным последствиям

для лыжника.

Внутренняя

нога должна быть максимально согнута.

Во-первых, сгибая внутреннюю ногу, мы

максимально увеличиваем угол закантовки

внешней лыжи. Кроме того, согнутую

внутреннюю ногу легче ангулировать в

колене.

Ангуляция

при широком ведении

В

современной горнолыжной

технике ангуляция

в коленях и ангуляция в бедрах в чистом

виде почти не применяются. С использованием

широкого ведения лыж стало возможным

применение комбинированного типа

ангуляции, когда внешняя в повороте

нога ангулирована за счет ангуляции в

бедрах, а внутренняя нога ангулируется

одновременно и в бедре и в колене. При

этом угло-винтовое положение тела

практически не используется, поскольку

в этом случае затрудняется эффективная

ангуляция в колене для внутренней ноги.

Современный

тип ангуляции использует преимущества

каждого из базовых типов ангуляции и,

в тоже время, избавлен от их недостатков.

При

ангуляции в бедрах в первую очередь

ограничен угол ангуляции для внутренней

ноги. Попробуйте из положения стоя

выполнить наклон туловища в сторону

(для определенности, вправо). Угол наклона

будет ограничен, главным образом

пределами растяжения мышц с внешней

стороны тела. После того как вы

почувствуете, что больше согнутся не в

состоянии, попробуйте отвести вбок

правую ногу. Вы сможете сделать это на

весьма значительный угол. В данном

положении достигнуты предельные углы

ангуляции обеих ног, при этом для правой

ноги угол оказался значительно больше.

При широком ведении лыж внутренняя нога

лыжника может быть ангулирована в бедре

на меньший угол., и в тоже время, она

неизбежно оказывается сильно согнутой.

Как мы уже отметили ранее, для согнутой

ноги наиболее эффективным образом может

быть использована ангуляция в колене.

Это именно то движение, которое мы

пытались пояснить ранее фразой “положить

бедро внутренней ноги на склон”. Таким

образом, за счет дополнительной ангуляции

внутренней ноги в колене лыжник способен

обеспечить угол закантовки внутренней

лыжи, необходимый для того, чтобы она

наилучшим образом участвовала в процессе

поворота. Обратите внимание, что при

современном типе ангуляции внешняя в

повороте нога может быть практически

полностью распрямлена, что позволяет

ей наиболее эффективно воспринимать

нагрузки, возникающие в процессе

выполнения поворота.

Как

уже обсуждалось ранее, современный тип

ангуляции при широком ведении позволяет

радикально увеличивать угол закантовки

обеих лыж. Однако простое катание на

широких ногах еще не гарантирует того,

что лыжи будут закантованы на достаточно

большие углы.

Чтобы

обеспечить максимальную амплитуду

ангуляции следуйте следующим правилам:

Ведение

лыж должно быть достаточно широким. В

противном случае современный тип

ангуляции просто невозможен.

Ширина

ведения лыж не должна быть чрезмерной.

При слишком широком ведении ангуляции

внутренней ноги в колене может оказаться

недостаточно, чтобы обеспечить нужный

угол закантовки внутренней лыжи. Подобная

ситуация возникала, когда мы выполняли

первые карвинговые повороты с опорой

на внутреннюю ногу на учебном склоне.

На небольших скоростях на пологом

склоне, плоско поставленная внутренняя

лыжа не создавала проблем. Однако, по

мере увеличения сложности спусков,

недокантованная внутренняя лыжа приводит

к значительному возрастанию поперечной

нагрузки на внешнюю ногу, что может

приводить к срыву внешней лыжи и, как

результат, к весьма плачевным последствиям

для лыжника.

Внутренняя

нога должна быть максимально согнута.

Во-первых, сгибая внутреннюю ногу, мы

максимально увеличиваем угол закантовки

внешней лыжи. Кроме того, согнутую

внутреннюю ногу легче ангулировать в

колене.

Контакт со склоном, минимально – необходимый угол закантовки

Другим

основополагающим требованием равновесия

лыжника является требование к сохранению

режима резаного скольжения. Если лыжа

в повороте начинает проскальзывать,

рассмотренная выше ситуация с равновесием

кардинально меняется. Центробежная

сила резко уменьшается и лыжник вполне

может оказаться в зоне фатальной потери

равновесия. При использовании докарвинговой

техники, когда лыжник был вынужден часть

дуги поворота проходить в режиме

проскальзывания, типичной была ситуация,

при которой в результате ошибок лыжник

валился внутрь дуги, причем подобное

падение можно было видеть не только на

учебных склонах, но и в исполнении

чемпионов. Сегодня подобные падения

происходят значительно реже именно

потому, что лыжники, используя преимущества

современного инвентаря, практически

полностью избегают проскальзывания

лыж.

Как

же должны быть закантованы лыжи, для

того чтобы они “держали” нас на склоне?

Наверняка некоторые скажут: “Чем сильнее

- тем лучше”. На самом деле, чтобы

предотвратить соскальзывание, совершенно

не обязательно закантовывать лыжи на

максимально возможный угол.

Для

начала рассмотрим упрощенную ситуацию,

когда лыжник весь вес сосредоточил на

одной ноге.

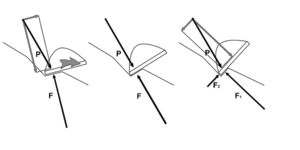

Суммарная

сила, действующая на тело лыжника в

повороте, может быть разложена на две

перпендикулярные составляющие, одна

из которых проходит через кант лыжи.

Именно эта составляющая, назовем ее

силой давления на склон, должна быть

скомпенсирована силой реакции опоры

действующей на лыжу. Вторая составляющая

будет просто вращать тело лыжника

относительно оси, проходящей через кант

закантованной лыжи, соответственно

либо внутрь (зона III),

либо наружу дуги (зона I).

В случае равновесия в дуге (зона II)

вторая компонента просто отсутствует

и лыжник будет находиться в равновесии.

Со

стороны склона на лыжу действуют сила

реакции опоры (перпендикулярно скользящей

поверхности лыжи) и сила трения (в

плоскости скользящей поверхности). Сила

давления на склон со стороны лыжи может

компенсироваться только силой реакции

опоры, поскольку сила трения о снег для

лыжи пренебрежимо мала. Сила реакции

опоры направлена перпендикулярно

поверхности контакта лыжи со склоном.

Следовательно, если лыжа закантована

таким образом, как показано на рисунке

1a,

угол закантовки будет недостаточным

для предотвращения соскальзывания.

Сила P

окажется не скомпенсированной, и лыжа,

свободно выскальзывая из прорезанной

колеи, входит в режим проскальзывания.

Когда угол закантовки равен минимально

необходимому - сила реакции опоры,

действующая со стороны скользящей

поверхности лыжи, полностью компенсирует

силу давления лыжи на склон и лыжа не

соскальзывает (Рис. 1b).

Если угол закантовки больше минимально

необходимого (Рис. 1с) – боковая

составляющая силы P

будет скомпенсирована силой реакции

опоры действующей на боковую грань лыжи

F2.

Это происходит, так как лыжа не способна

зарываться в склон до бесконечности.

Силы

действующие на лыжу , закантованную под

углом меньшим, равным и большим минимально

необходимого угла закантовки.

Обратите

внимание, что сила P

будет направлена практически вдоль

тела лыжника и автоматически должна

быть перпендикулярна скользящей

поверхности лыжи. Это означает, что

условие минимально необходимого угла

закантовки лыж выполняется практически

автоматически, поскольку лыжи прикреплены

к нашим ногам именно таким образом, что

их скользящая поверхность перпендикулярна

оси нашего тела.

Казалось бы, нам не о чем волноваться,

лыжи всегда должны надежно держать нас

на склоне. Увы и ах, рассмотренная

идеальная ситуация, к сожалению, крайне

далека от действительности.

Катание

с углами закантовки близкими к минимально

необходимому значению увеличивает риск

того, что в какой-то момент лыжи окажутся

закантованы под углом меньшим необходимого,

что приведет к потере чистого резаного

скольжения.

Силы

действующие на лыжу , закантованную под

углом меньшим, равным и большим минимально

необходимого угла закантовки.

Обратите

внимание, что сила P

будет направлена практически вдоль

тела лыжника и автоматически должна

быть перпендикулярна скользящей

поверхности лыжи. Это означает, что

условие минимально необходимого угла

закантовки лыж выполняется практически

автоматически, поскольку лыжи прикреплены

к нашим ногам именно таким образом, что

их скользящая поверхность перпендикулярна

оси нашего тела.

Казалось бы, нам не о чем волноваться,

лыжи всегда должны надежно держать нас

на склоне. Увы и ах, рассмотренная

идеальная ситуация, к сожалению, крайне

далека от действительности.

Катание

с углами закантовки близкими к минимально

необходимому значению увеличивает риск

того, что в какой-то момент лыжи окажутся

закантованы под углом меньшим необходимого,

что приведет к потере чистого резаного

скольжения.

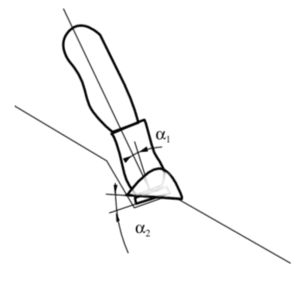

Потери

эффективного угла закантовки лыж:

За

счет недостаточной жесткости горнолыжных

ботинок α1.

За

счет недостаточной торсионной жесткости

лыж α2.

Даже самые

лучшие лыжи не

являются идеально торсионно-жесткими

– носок и пятка закантованной лыжи

немного скручиваются, образуя своего

рода пропеллер, теряя при этом угол

закантовки. Более того, ни одни горнолыжные

ботинки не обеспечивают идеальной

боковой жесткости в голеностопах, что

также может приводить к раскантовыванию

лыж в дуге (см. Рис.).

До

сих пор мы рассматривали ситуацию с

лыжником, стоящим на одной ноге. Если

катаясь, лыжник загружает вторую ногу,

его подстерегает еще одна опасность:

при недостаточном угле закантовки

внутренней лыжи может возникать ситуация,

когда даже хорошо закантованная внешняя

лыжа начинает соскальзывать.

Потери

эффективного угла закантовки лыж:

За

счет недостаточной жесткости горнолыжных

ботинок α1.

За

счет недостаточной торсионной жесткости

лыж α2.

Даже самые

лучшие лыжи не

являются идеально торсионно-жесткими

– носок и пятка закантованной лыжи

немного скручиваются, образуя своего

рода пропеллер, теряя при этом угол

закантовки. Более того, ни одни горнолыжные

ботинки не обеспечивают идеальной

боковой жесткости в голеностопах, что

также может приводить к раскантовыванию

лыж в дуге (см. Рис.).

До

сих пор мы рассматривали ситуацию с

лыжником, стоящим на одной ноге. Если

катаясь, лыжник загружает вторую ногу,

его подстерегает еще одна опасность:

при недостаточном угле закантовки

внутренней лыжи может возникать ситуация,

когда даже хорошо закантованная внешняя

лыжа начинает соскальзывать.

В

случае, когда лыжник использует широкое

ведение с опорой на обе ноги, он может

независимо изменять углы закантовки

лыж. Если при широком ведении внешняя

в повороте лыжа автоматически оказывается

достаточно сильно закантованной, то

угол закантовки внутренней лыжи может

оказаться значительно меньшим, чем у

внешней (Рис. 2b).

В подобной ситуации имеет смысл говорить

о комбинации углов закантовок лыж. Если

обе лыжи закантованы на угол больший

чем минимально-необходимый угол

закантовки, как при катании с опорой на

одну лыжу, ситуация остается во многом

похожей на предыдущий пример, с той

только разницей, что силы реакции опоры

распределяются между двумя ногами

горнолыжника (Рис. 2c).

В

случае, когда внутренняя лыжа оказывается

закантованной на меньший угол, ситуация

меняется (Рис. 2в). Результирующая сила

давления, действующая на внешнюю лыжу,

меняет направление и, соответственно,

для внешней лыжи возрастает угол

закантовки, необходимый для предотвращения

соскальзывания.

При

широком ведении опора на недостаточно

закантованную внутреннюю лыжу может

приводить к срыву резаного ведения.

Таким

образом, лыжник, стремящийся к резаному

ведению лыж, должен всегда поддерживать

угол закантовки большим, а в отдельных

случаях, существенно большим

минимально-необходимого. Подобный запас

по углу закантовки создается за счет

приемов ангуляции (см. гл. “Уплотнение

дуги за счет ангуляции”).

В

случае, когда лыжник использует широкое

ведение с опорой на обе ноги, он может

независимо изменять углы закантовки

лыж. Если при широком ведении внешняя

в повороте лыжа автоматически оказывается

достаточно сильно закантованной, то

угол закантовки внутренней лыжи может

оказаться значительно меньшим, чем у

внешней (Рис. 2b).

В подобной ситуации имеет смысл говорить

о комбинации углов закантовок лыж. Если

обе лыжи закантованы на угол больший

чем минимально-необходимый угол

закантовки, как при катании с опорой на

одну лыжу, ситуация остается во многом

похожей на предыдущий пример, с той

только разницей, что силы реакции опоры

распределяются между двумя ногами

горнолыжника (Рис. 2c).

В

случае, когда внутренняя лыжа оказывается

закантованной на меньший угол, ситуация

меняется (Рис. 2в). Результирующая сила

давления, действующая на внешнюю лыжу,

меняет направление и, соответственно,

для внешней лыжи возрастает угол

закантовки, необходимый для предотвращения

соскальзывания.

При

широком ведении опора на недостаточно

закантованную внутреннюю лыжу может

приводить к срыву резаного ведения.

Таким

образом, лыжник, стремящийся к резаному

ведению лыж, должен всегда поддерживать

угол закантовки большим, а в отдельных

случаях, существенно большим

минимально-необходимого. Подобный запас

по углу закантовки создается за счет

приемов ангуляции (см. гл. “Уплотнение

дуги за счет ангуляции”).

Перекантовка, вертикальная работа, разгрузка лыж

Краеугольным

камнем докарвинговой техники являлась

разгрузка лыж, облегчавшая их последующий

разворот при входе в новый поворот.

Разгрузка лыж достигалась за счет

вертикальных перемещений тела

горнолыжника. За время эволюции

докарвинговой техники, продолжавшейся

без малого целое столетие, сформировались

несколько различных техник разгрузки

лыж. Это, прежде всего, классическое

движение “сгибание-разгибание”,

применяющееся в подавляющем большинстве

докарвинговых поворотов на параллельных

лыжах. Наиболее агрессивные лыжники в

коротких поворотах слаломного типа с

успехом используют более быстрый вариант

разгрузки сгибанием. И, наконец, наиболее

экзотический способ, применяемый, как

правило, при катании в сложных условиях

тяжелой, разбитой целины, когда разгрузка

“сгибанием - разгибанием" усиливается

мощным сгибанием в последней фазе

разгрузки, с целью полностью извлечь

лыжи из снега.

В

технике карвингового поворота разгрузка

и вертикальная работа больше не являются

необходимыми. Это не означает, что

использование вертикальной работы

является ошибкой (см. раздел Экспертный

Карвинг). Просто в новой технике данный

прием стал необязательным. Краеугольным

камнем карвинговой техники является

ранняя перекантовка лыж. В то время, как

в докарвинговой технике на входе в

поворот РАЗГРУЖЕННЫЕ лыжи вращались,

карвинговые лыжи перекантовываются и,

что очень важно, ЗАГРУЖАЮТСЯ, чтобы

добиться их необходимого начального

прогиба в момент входа в поворот. В

докарвинговой технике лыжи также

перекантовываются в повороте, но, как

правило, уже после пересечения линии

падения склона. Коренное отличие

карвинговой техники состоит в том, что

перекантовка лыж происходит задолго

до пересечения ими линии падения склона

и сопровождается глубоким заваливанием

тела горнолыжника внутрь нового поворота.

При этом наклон тела внутрь нового

поворота является необходимым, поскольку

для смены канта в ситуации, когда лыжи

еще не пересекли линии падения склона,

закантовки за счет ангуляции коленей

и бедер почти всегда недостаточно. Чтобы

наклониться внутрь нового поворота

горнолыжнику необходимо перенести тело

через лыжи в поперечном направлении.

Это обуславливает второе коренное

отличие карвинговой техники - вертикальная

работа как таковая заменяется поперечным

перемещением тела лыжника.

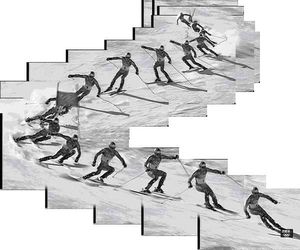

Современный

поворот слалома гиганта в исполнении

Боде Миллера (Олимпиада 2002, Солт Лейк

Сити). Обратите внимание, что в конце

первого поворота перекантовка

сопровождается сильным разгибанием с

последующей разгрузкой лыж, а во втором

повороте лыжи перекантовываются

практически без разгрузки.

Проведем

простой эксперимент. Поставьте ноги на

ширину плеч, слегка согнув колени. А

теперь попробуйте завалиться на бок.

Сделать это можно либо разгибая одну

ногу, либо сгибая другую еще больше. В

первом случае положение вашего центра

тяжести повышается, во втором случае

понижается. До некоторой степени данное

движение может напоминать движения по

разгрузке лыж, однако в данном случае

преследуется совсем другая цель.

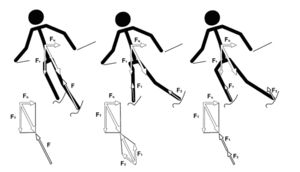

В

карвинговой технике главным является

не вертикальное перемещение центра

тяжести тела, а асимметричная работа

ног с целью поперечного переноса туловища

над лыжами.

А

вот эффект разгрузки лыж в новой технике

не является обязательным. Если одновременно

сгибать одну ногу и разгибать другую,

центр тяжести не будет ни подниматься,

ни опускаться (см. Рис.) Более того, при

входе в новый поворот лыжник стремиться

как можно раньше загрузить перекантованную

лыжу, чтобы обеспечить ее прогиб по

новой дуге, а разгрузка лыж в этом ему

совсем не помогает.

Современный

поворот слалома гиганта в исполнении

Боде Миллера (Олимпиада 2002, Солт Лейк

Сити). Обратите внимание, что в конце

первого поворота перекантовка

сопровождается сильным разгибанием с

последующей разгрузкой лыж, а во втором

повороте лыжи перекантовываются

практически без разгрузки.

Проведем

простой эксперимент. Поставьте ноги на

ширину плеч, слегка согнув колени. А

теперь попробуйте завалиться на бок.

Сделать это можно либо разгибая одну

ногу, либо сгибая другую еще больше. В

первом случае положение вашего центра

тяжести повышается, во втором случае

понижается. До некоторой степени данное

движение может напоминать движения по

разгрузке лыж, однако в данном случае

преследуется совсем другая цель.

В

карвинговой технике главным является

не вертикальное перемещение центра

тяжести тела, а асимметричная работа

ног с целью поперечного переноса туловища

над лыжами.

А

вот эффект разгрузки лыж в новой технике

не является обязательным. Если одновременно

сгибать одну ногу и разгибать другую,

центр тяжести не будет ни подниматься,

ни опускаться (см. Рис.) Более того, при

входе в новый поворот лыжник стремиться

как можно раньше загрузить перекантованную

лыжу, чтобы обеспечить ее прогиб по

новой дуге, а разгрузка лыж в этом ему

совсем не помогает.

Боде

Миллер на олимпийской трассе слалома

гиганта. На выходе из предыдущего виража

бывшая внешняя нога (правая) начинает

сгибаться (кадр №3). Поскольку лыжи

продолжают двигаться по дуге, центробежная

сила опрокидывает тело горнолыжника

внутрь нового поворота. Обратите

внимание, что поперечное перемещение

тела осуществляется практически при

постоянном угле сгибания внутренней

(новой внешней, левой) ноги спортсмена

кадр №4-5. В итоге тело оказывается

заваленным внутрь нового поворота,

обеспечивая необходимый угол закантовки.

И только после того, как лыжи перекантованы,

новая внешняя (левая) нога начинает

разгибаться, создавая необходимое

усилие для прогиба лыжи по дуге еще до

того, как в работу включится центробежная

сила (кадр №6).

Боде

Миллер на олимпийской трассе слалома

гиганта. На выходе из предыдущего виража

бывшая внешняя нога (правая) начинает

сгибаться (кадр №3). Поскольку лыжи

продолжают двигаться по дуге, центробежная

сила опрокидывает тело горнолыжника

внутрь нового поворота. Обратите

внимание, что поперечное перемещение

тела осуществляется практически при

постоянном угле сгибания внутренней

(новой внешней, левой) ноги спортсмена

кадр №4-5. В итоге тело оказывается

заваленным внутрь нового поворота,

обеспечивая необходимый угол закантовки.

И только после того, как лыжи перекантованы,

новая внешняя (левая) нога начинает

разгибаться, создавая необходимое

усилие для прогиба лыжи по дуге еще до

того, как в работу включится центробежная

сила (кадр №6).

Широкое ведение лыж

Еще лет десять назад узкое ведение лыж считалось чуть ли не главным признаком экспертного катания. В первую очередь, это было связано с тем, что при катании на лыжах докарвинговой эры, невозможно было эффективно использовать внутреннюю лыжу в процессе поворота. Поэтому до появления лыж новой геометрии лыжник акцентировано загружал внешнюю в повороте ногу, а это действительно гораздо удобнее делать при узком ведении лыж. В настоящее время в массовом сознании горнолыжников произошел перелом, и узкое ведение перестало быть самоцелью. Опытные лыжники в полной мере оценили те преимущества, которые дает им широкое ведение: Широкое ведение лыж обеспечивает лыжнику повышенную устойчивость, особенно в момент входа в новый поворот, когда центробежной силы еще не достаточно для того, чтобы остановить падение лыжника внутрь дуги. Опора на внутреннюю ногу в этой ситуации позволяет максимально увеличить угол закантовки внешней лыжи и как можно быстрее начать новый поворот. Широкое ведение облегчает лыжнику выполнение поперечного перемещения корпуса при входе в новый поворот. Чтобы понять, что имеется в виду, выполним простое упражнение: Встанем боком к дивану, поставив ноги вместе. Руки прижаты по швам, чтобы они нам не мешали, а точнее, не помогали. Теперь попробуем завалиться вбок на диван. У подавляющего большинства данное движение будет сопряжено с определенными трудностями. А теперь повторите то же самое, но из стартового положения “ноги на ширине плеч”. Никаких проблем!. Толкнитесь дальней от дивана ногой, либо согните ближнюю – поперечный перенос корпуса и требуемое приземление на диван не заставят себя ждать. Аналогично, лыжник, использующий узкое ведение, должен прибегать к дополнительным ухищрениям, чтобы обеспечить поперечные перемещения тела над лыжами. Широкое ведение является непременным условием выполнения современного типа ангуляции (см. главу Закантовка). Современный тип ангуляции при широком ведении позволяет поддерживать максимальные углы закантовки лыж и, как следствие, максимально уплотнить траекторию движения, что является непременным условием динамичного карвингового катания. Широкое ведение, как правило, не предполагает полного перенесения веса лыжника на одну ногу. Обе лыжи остаются загруженными, что позволяет им совместно участвовать в процессе поворота. В этом состоянии принципиально важным становится поддержание параллельного положение лыж в повороте. Лыжи пишут чистую дугу без проскальзывания, поэтому загруженные лыжи, поставленные под углом, неминуемо либо разъедутся в разные стороны либо, наоборот, сойдутся вместе, с последующим нарушением чистоты ведения дуги. Срыв дуги - это самое лучшее, на что вы можете рассчитывать в данной ситуации. В худшем случае придется падать.

Преимущественная загрузка внешней лыжи.

При

широком ведении у лыжника возникает

возможность поддерживать равновесие

путем переноса части веса на внутреннюю

ногу. Однако увлекаться загрузкой

внутренней лыжи не стоит. Преимущественная

загрузка внешней лыжи была и остается

основой горнолыжной техники. Частенько,

при обучении

новичков данный

вопрос не обсуждается, а преподносится

как истина в конечной инстанции. Иногда

даже от опытных лыжников мы слышим

туманные рассуждения, что де катание

на внешней лыже обусловлено физиологией

человека – короче, рожденный ползать,

летать….

Попробуем

разобраться, почему именно внешняя нога

должна быть главной опорой горнолыжника

в повороте. Теоретически, выполнять

поворот можно как на внешней, так и на

внутренней лыже. Главное, чтобы лыжа

была закантована на достаточный угол,

и горнолыжник был бы в состоянии удержатся

на этой закантованной и пишущей дугу

лыже. Вот здесь и кроется проблема

загрузки внутренней лыжи. В случае, если

по какой-либо причине лыжи в повороте

начинают проскальзывать, теряя чистое

резаное ведение, центробежная сила,

действующая на лыжника в дуге поворота,

ослабевает. Но именно центробежная сила

обеспечивает телу горнолыжника поддержку

и удерживает его от заваливания внутрь

поворота. В результате срыва лыжи лыжник

начинает падать к центру дуги поворота.

Если поворот выполнялся на внешней

ноге, у лыжника есть шанс предотвратить

заваливание, опираясь на внутреннюю

ногу. Если в момент поворота весь вес

был перенесен на внутреннюю ногу, падение

будет неизбежно. Хорошо, скажет

внимательный читатель, а почему же

лыжники сплошь и рядом не валятся наружу

поворота. Ведь там у лыжника, катающегося

на внешней ноге, нет запасной опоры. Да,

такая ситуация возможна, и, более того,

такое часто случается при катании. Все

дело в том, что падение наружу дуги

фактически падением не является.

Вспомним, что с поперечного перенесение

тела над лыжами начинается каждый новый

поворот. Лыжник, выброшенный из дуги

центробежной силой, просто входит в

следующий поворот.

Из

всего вышеизложенного следует вывод:

Поворот

с преимущественной или даже полной

загрузкой внутренней лыжи возможен, но

только в том случае, если выполняя его

вы не допускаете срыва внутренней лыжи.

Поскольку цена ошибки в данном случае

– падение, полностью переносить вес на

внутреннюю лыжу в повседневном катании

не стоит.

А

вот для лыжника экспертного уровня

будет полезно попробовать почувствовать

возможность выполнения поворота на

внутренней лыже. Как минимум это полезно

для расширения собственного технического

кругозора, а возможно и для того чтобы

когда-нибудь выиграть олимпийское

золото в слаломе.

На

кинограммах можно наблюдать пожалуй

самый драматический момент соревнований

по слалому на Олимпиаде в Солт Лейк

Сити. Будущий олимпийский чемпион Жан

Пьер Видаль в самом конце первой попытки

на выходе из вертикальной шпильки должен

пройти мимо сдвоенных древок и выполнить

закрытый поворот вправо. Первое древко

отведено рукой, но второе ему отвести

не удается и он получает ощутимый удар

по шлему. По-видимому, этот удар несколько

нарушает координацию лыжника в очень

важный момент, как раз в заключительной

фазе поворота. В результате он оказывается

в достаточно сложном осаженном положении,

отклонившись от идеальной траектории,

потеряв критически важный запас по

высоте и несколько запоздав со входом

в следующий поворот. Выполнить следующий

поворот по правилам невозможно - на

переход на новую внешнюю ногу уйдет

слишком много времени. И спортсмен

принимает решение проходить поворот

на внутренней лыже. Это своего рода игра

“ва-банк”. Жан Пьер Видаль сознательно

идет на это и выигрывает первую попытку,

а потом и олимпийское золото.

Жан-Пьер

Видаль на трассе слалома в Солт Лейк

Сити.

Кадр 1 – Все пропало?

2 –

Решение принято. Вес полностью переносится

на нижнюю ногу, тело начинает падать

вниз по склону – внутрь нового поворота.

Верхняя нога оторвана от снега – виден

разрыв между лыжей и ее тенью на снегу.

3

- Заваливание тела внутрь нового поворота

продолжается, внутренняя в повороте

лыжа перекантовывается

4- Перекантованная

внутренняя лыжа начинает новую резаную

дугу. На лыжника начинает действовать

центробежная сила. Внешняя в повороте

нога пока в воздухе.

5– Внутренняя

лыжа закантована и прогнута, спортсмен

выписывает резаный поворот на внутренней

лыже. Центробежная сила останавливает

падение внутрь дуги. Внешняя лыжа

опускается на снег, пока она не загружена

и не принимает существенного участия

в повороте.

6 - Внутренняя нога

сгибается, вес тела переносится на

внешнюю лыжу и поворот завершается

вполне классическим образом – на внешней

лыже

Жан-Пьер

Видаль на трассе слалома в Солт Лейк

Сити.

Кадр 1 – Все пропало?

2 –

Решение принято. Вес полностью переносится

на нижнюю ногу, тело начинает падать

вниз по склону – внутрь нового поворота.

Верхняя нога оторвана от снега – виден

разрыв между лыжей и ее тенью на снегу.

3

- Заваливание тела внутрь нового поворота

продолжается, внутренняя в повороте

лыжа перекантовывается

4- Перекантованная

внутренняя лыжа начинает новую резаную

дугу. На лыжника начинает действовать

центробежная сила. Внешняя в повороте

нога пока в воздухе.

5– Внутренняя

лыжа закантована и прогнута, спортсмен

выписывает резаный поворот на внутренней

лыже. Центробежная сила останавливает

падение внутрь дуги. Внешняя лыжа

опускается на снег, пока она не загружена

и не принимает существенного участия

в повороте.

6 - Внутренняя нога

сгибается, вес тела переносится на

внешнюю лыжу и поворот завершается

вполне классическим образом – на внешней

лыже