- •Введение в1. Понятие, назначение и место нефтехранилища и азс

- •В2. Краткая история развития, современное состояние, перспективы системы нефтепродуктообеспечения

- •Основные сведения по нб

- •Типы, группы и категории нб

- •Производственные операции нб

- •Объекты нб. Генплан нб. Размещение объектов.

- •Технологическая схема нб

- •Основная рабочая обязательная документация нб

- •Краткая характеристика свойств нефтепродуктов

- •Ж/д нефтегрузовые операции

- •Ж/д тупики, эстакады, цистерны

- •Сливо-наливные устройства

- •Типовые схемы (системы) слива-налива ж/д цистерн

- •Расчет сливо-наливного фронта

- •Гидравлический расчет напорных сливо-наливных коммуникаций и других технологических т/п.

- •Гидравлическая характеристика т/п

- •Совмещенная характеристика т/п и насосов.

- •Влияние вязкости перекачиваемой жидкости на параметры перекачки

- •Расчет гибких шлангов и рукавов

- •Расчет коллекторов

- •Расчет безнапорных т/п

- •Проверка устойчивости работы стояков при верхнем сливе

- •Использование эжекторов

- •Определение продолжительности сливо-наливных операций

- •Резервуарные парки

- •Определение вместимости резервуарного парка

- •Классификация резервуаров

- •Стальные резервуары низкого давления

- •Резервуары вертикальные стальные (типа рвс)

- •Оборудование резервуаров типа рвс

- •Противопожарное оборудование;

- •Приемо-раздаточное оборудование.

- •Дыхательное оборудование резервуаров

- •Механические дыхательные клапаны

- •Огневые предохранители (пламегасители)

- •Предохранительные клапаны (пк)

- •Указатели уровня нефтепродукта

- •Противопожарное оборудование

- •Пенокамеры

- •Прочее оборудование резервуара

- •Пример расчета резервуарного оборудования

- •Уменьшение потерь нефтепродуктов при технологических операциях

- •Источники и классификация потерь нефтепродуктов (нефти)

- •Причины потерь от испарения

- •О параметрах газовой смеси в резервуарах

- •Определение потерь от испарения при вентиляции газового пространства

- •Определение потерь от испарения при «малых дыханиях» резервуара

- •Подогрев нефтепродуктов

- •Использование теплоты на нефтебазах

- •Источники теплоты и теплоносители

- •Теплоиспользующее оборудование (теплообменники)

- •Способы и средства подогрева нефтепродуктов

- •Определение вероятной температуры нефтепродукта в конце хранения или транспортировки

- •Определение конечной температуры подогрева

- •Расчет подогревателей

- •Учет нефтепродуктов

- •Методы измерения количества нефтепродуктов

- •Градуировка (калибровка) резервуаров и цистерн

- •Замер уровня нефтепродукта для определения объема заполненной части емкости

- •Определение плотности нефтепродукта

- •Водные перевозки

- •Нефтеналивные суда

- •Нефтяные гавани и причальные устройства

- •Сливо-наливные устройства и операции

- •Автомобильные перевозки нефтепродуктов

- •Средства транспортировки

- •Сливо-наливные устройства

- •Автозаправочные станции (азс)

- •Общие сведения по азс

- •Топливно раздаточные колонки

Нефтяные гавани и причальные устройства

Для налива и разгрузки наливных судов устраиваются специальные сооружения - нефтяные гавани, причалы и пирсы.

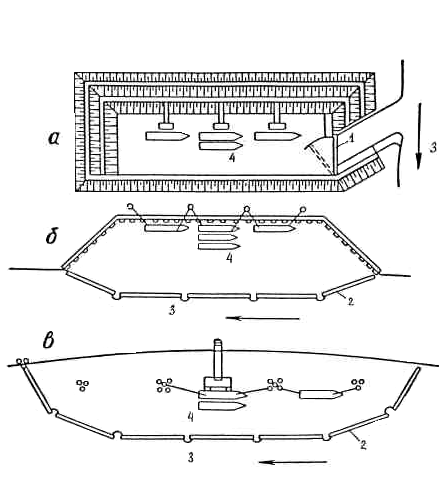

Нефтегаванью называется водная территория (акватория), укрытая от сильных течений, ледохода и ветров, имеющая достаточные для причаливания и маневрирования судов площадь и глубину. Современные нефтегавани проектируются трех типов: в виде узкого тупикового бассейна ("ковша"), в виде выемки части берега или просто в виде огражденной акватории у берега. Они представлены на рисунке ниже:

где 1 – затвор; 2 – боковое ограждение; 3 – водное пространство; 4 – акватория нефтегаваней.

Чтобы уменьшить объем земляных работ при сооружении нефтегаваней стараются использовать естественные укрытия в береговой полосе - бухты, заливы и речные затоны.

Для предотвращения растекания по воде нефтепродуктов, попавших на ее поверхность (вследствие аварии, пролива и т. п.), акватория нефтегаваней отделяется от остального водного пространства плавучими боновыми ограждениями или затворами. Для пропуска судов боновые ограждения разводятся.

Для непосредственной швартовки наливных судов служат причалы и пирсы. Причалами называют сооружения, расположенные параллельно берегу, тогда как пирсы расположены перпендикулярно к нему или под некоторым углом. Пирсы используются на морских и озерных нефтебазах, причалы – на речных.

Технологические процессы по обработке наливных судов включают следующие операции: налив и слив нефтепродуктов, бункеровка топливом и маслами, улавливание паров нефтепродукта при наливе и сбор утечек, прием балластных и льяльных вод, а также выполнение вспомогательных операций, связанных с грузовыми работами по сливу-наливу.

Пирсы и причалы должны быть оборудованы достаточным количеством трубопроводов соответствующих диаметров для обеспечения необходимой производительности слива-налива нефтепродуктов, шлангующими устройствами, освещением, средствами подачи электроэнергии и связи, устройством для заземления судов, боновыми заграждениями, а также пожарным инвентарем и спасательными средствами.

Ширина пирсов и причалов должна обеспечить прокладку всех трубопроводов и устройство проезда шириной не менее 3,5 м для пожарных автомобилей, а в конце тупикового проезда должна быть площадка для разворота автомобилей не менее 12х12 м.

К размещению пирсов и причалов предъявляется ряд требований. На судоходных реках и каналах они должны располагаться:

- от мостов, водозаборов и других причалов – на расстоянии не менее 300 м ниже и не менее 3000 м выше по течению;

- от рейдов и мест постоянной стоянки флота – на расстоянии не менее 1000 м ниже и не менее 5000 м выше по течению.

В морских и озерных портах, а также на водохранилищах расстояние от пирсов до сухогрузных, пассажирских и других причалов должно быть не менее 300 м при операциях с легковоспламеняющимися и не менее 200 м – с другими горючими нефтепродуктами.

Расстояние между причалами и пирсами также регламентируется. В морских и озерных портах, а также на водохранилищах расстояние между ними должно быть не менее 200 м при операциях с нефтепродуктами, имеющими температуру вспышки 28 оС и ниже, не менее 150 м при операциях с нефтепродуктами, имеющими температуру вспышки выше 28 оС. Расстояние между речными причалами в первом случае должно быть не менее 300 м, а во втором не менее 200 м. Вместе с тем независимо от температуры вспышки расстояние между причалами и пирсами не должно быть меньше длины судна.

Достоинствами водного транспорта являются:

1) относительная дешевизна перевозок;

2) неограниченная пропускная способность водных путей (особенно морских);

3) возможность завоза нефтепродуктов в отдаленные районы страны, не связанные железной дорогой с НПЗ.

К недостаткам водного транспорта относятся:

1) сезонность перевозок по речным и частично морским путям, что вызывает необходимость создавать большие запасы нефтегрузов;

2) медленное продвижение грузов (особенно вверх по течению рек);

3) невозможность полностью использовать тоннаж судов при необходимости переброски специальных нефтепродуктов в небольших количествах;

4) порожние рейсы судов в обратном направлении.