- •Лекционный курс по сапр (система автоматизированного проектирования).

- •Тема 1. Общие сведения о проектировании.

- •Тема 2. Общие сведения о сапр.

- •Техническое обеспечение сапр

- •Математическая модель объектов проектирования.

- •Требования к м.М.

- •Классификация м.М.

- •Постановка задачи теплового расчёта эм методом эквивалентных тепловых схем замещения (пример моделирования на макроуровне).

- •Требования к методам анализа.

- •Методы анализа.

- •Синтез технических объектов сапр.

- •Постановка задачи оптимизации эм.

- •Оптимизация с использованием комплексных агрегированных переменных

- •Программное обеспечение компьютерной графики.

Математическая модель объектов проектирования.

Математическая модель (ММ)-совокупность математических объектов (чисел, символов, множеств и т.д.) и связей между ними, отражающих важнейшие для проектирования свойства проектируемого объекта.

Моделирование большинства технических объектов можно выполнять на микро-, макро- и метоуровнях, эти уровни отличаются степенью детализации рассмотрения процессов в объекте.

М.м. на микроуровне является система дифференциальных уравнений. В частных производных описывающая процессы. В сплошной среде с заданными краевыми условиями.

Но такое решение такой системы удаётся решить лишь для частных случаев, поэтому: 1-я задача при моделировании состоит в построении приближённой дискретной модели. Для этого могут использоваться метод конечных разностей, метод конечных элементов, метод интегральных уравнений 1-м из вариантов которого является метод графических элементов. Система дифференциальных уравнений при испытании этих элементов заменяется системой уравнений.

М.М. на макроуровне описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений с заданными начальными условиями.

М.М. на метоуровне. На метоуровне моделируют в основном 2-е категории технических объектов.

-объекты являются предметом исследования ТАУ

-объекты являются предметом исследования массового обслуживания.

Требования к м.М.

К М.М. предъявляются требования:

-универсальности

-адекватности

-точности

-экономичности.

Степень универсальности М.М. характеризует полноту отображения в модели свойств реального объекта М.М. отображает как правило лишь некоторые свойства объекта, например электромагнитные процессы в электрической машине.

Точность оценивается степенью совпадения значений параметров реального объекта и значений тех параметров рассчитанных с помощью М.М.

Адекватность М.М.- способность отображать заданные свойства объекта с погрешностью не выше заданной.

Экономичность М.М. характеризуется затратами вычислительных ресурсов (время решения задачи, объём оперативной памяти).

Классификация м.М.

По характеру отображаемых свойств М.М. делится на структурные и функциональные.

Структурные предназначены для отображения структурных свойств объекта.

Различают топологические и геометрические М.М. В топологических М.М. отображаются состав и взаимосвязь элементов объекта они могут иметь форму матриц, таблиц и списков.

В геометрической М.М. отображается геометрические свойства объекта в них дополнительно а сведениям о взаимном расположении объектов содержащих сведения о форме детали (они выражаются совокупностями уравнений и алгебраическим соотношением и т.д.).

Функциональные М.М. предназначены для отображения физических и информационных процессов протекающих в объекте. Обычно функциональные М.М. представляют собой системы уравнений связывающие внешние и внутренние выходные параметры. Функциональные М.М. могут описывать электромеханические, механические, гидравлические, оптические, химические и др. процессы функционирования объектов.

М.М. комплексного расчёта магнитных и температурных полей (пример М.М. на микроуровне. Для расчёта температурных полей необходимо знать распределение источников тепловыделений, это в первую очередь относится к областям с ферромагнитными материалами т.к. распределение индукции в магнитопроводе электрической машины то и неравномерно распределены источники тепловыделения (Рст).

Потери в элементах магнитопровода состоят из двух составляющих: потери на гистерезисе и от вихревых токов. Для их расчёта необходимо знать индукции отдельных элементов. Для расчёта распределения индукции необходимо рассчитать магнитное поле. Для облегчения расчёта магнитного поля с токонесущими областями используют векторный магнитный потенциал.

![]()

Магнитное поле (2х мерное) в неоднородной нелинейной среде описывается нелинейным дифференциальным уравнением в частных производных.

![]() (1)

(1)

Где А и

![]() -составляющие

векторы магнитного потенциала и

плотности тока по оси Z.

-составляющие

векторы магнитного потенциала и

плотности тока по оси Z.

![]() -нелинейная

величина.

-нелинейная

величина.

Уравнение (1) получено при следующих допущениях:

-ферромагнитные материалы магнитопровода изотропии и явление гистерезиса не учитываются.

-не учитывается действие вихревых токов.

-заданные токи равномерно распределены по токонесущим областям и изоляцией этих областей, можно пренебречь.

Уравнению (1) могут соответствовать различные граничные условия, можно выделять 3 граничных условий:

расчёт магнитного поля при ХХ

расчёт магнитного поля в отдельных областях поперечного сечения машины

расчет магнитного поля при нагрузке.

В 1х 2х типах задач заданы условия Дирихле, т.е. на границах области (отдельных областях) заданы значения векторного потенциала, а на других участках заданы условия Неймана.

![]() (Дирихле)

(Дирихле)

![]() (Неймана)

(Неймана)

В 3м типе задач, если нагрузки симметричный векторный магнитный потенциал является функцией двойного полюсного деления. Это позволяет выбрать граничные условия так, чтобы рассчитать магнитное поле только на одном полюсном делении (условия периодичности).

В областях с разными средами (воздух-сталь) должны выполнятся следующие условия на границе раздела; т.е. должны быть равны нормальные значения индукции и касательные составляющие напряженности магнитного поля.

Bn и Ht

В методе конечных элементов эти условия выполняются автоматически при получении расчётных уравнений.

В методе конечных элементов (МКЭ) энергетичный функционал, соответствующий уравнению (1) (для 2х мерного поля) заменяется системой нелинейных алгебраических уравнений.

Для получения расчётной системы нелинейных уравнений расчётная область разбивается на большое количество подобластей (элементов), они могут быть прямоугольные, треугольные и т.д. Наиболее проста система расчётных уравнений получается для треугольных элементов, с их помощью легко апроксимируется сложная граница области.

Для формирования системы расчётных уравнений необходима следующая информация:

количество расчётных узлов внутри области

количество треугольных элементов

массив номеров треугольников и номеров вершин, которые образуют этот треугольник

координаты всех узлов области (x,y)

массив номеров треугольников с указанием признака среды, где расположен треугольник (воздух или железо).

Постановка задачи расчёта двухмерного температурного поля.

Температурное поле в общем случае в двухмерной области описывается нелинейным дифференциальным уравнением частных производных вида:

![]() (2)

(2)

Где

![]() ,

,

![]() -коэффициенты

теплопроводности по осям x

и y

-коэффициенты

теплопроводности по осям x

и y

![]() -температура

(превышение температуры)

-температура

(превышение температуры)

![]() -мощность

тепловыделений (потери)

-мощность

тепловыделений (потери)

Уравнению (2) могут соответствовать 2

вида граничных условий: условие Дирихле,

т.е. когда задана температура на границе

![]() или условие Коши, т.е.

или условие Коши, т.е.

![]()

![]() ,

,

![]() -направляющие

косинусы внешней нормали к граничной

поверхности.

-направляющие

косинусы внешней нормали к граничной

поверхности.

![]() -поток

тепла через единичную поверхность.

-поток

тепла через единичную поверхность.

![]() -превышение

температуры охлаждающей среды.

-превышение

температуры охлаждающей среды.

![]() -коэффициент

теплоотдачи.

-коэффициент

теплоотдачи.

Если

![]() ;

и

;

и

![]() ,

то

,

то

![]()

Сравнивая уравнения (1) и (2) видим, что они имеют один и тот же вид. Это позволяет использовать 1 алгоритм формирования расчётной системы уравнения.

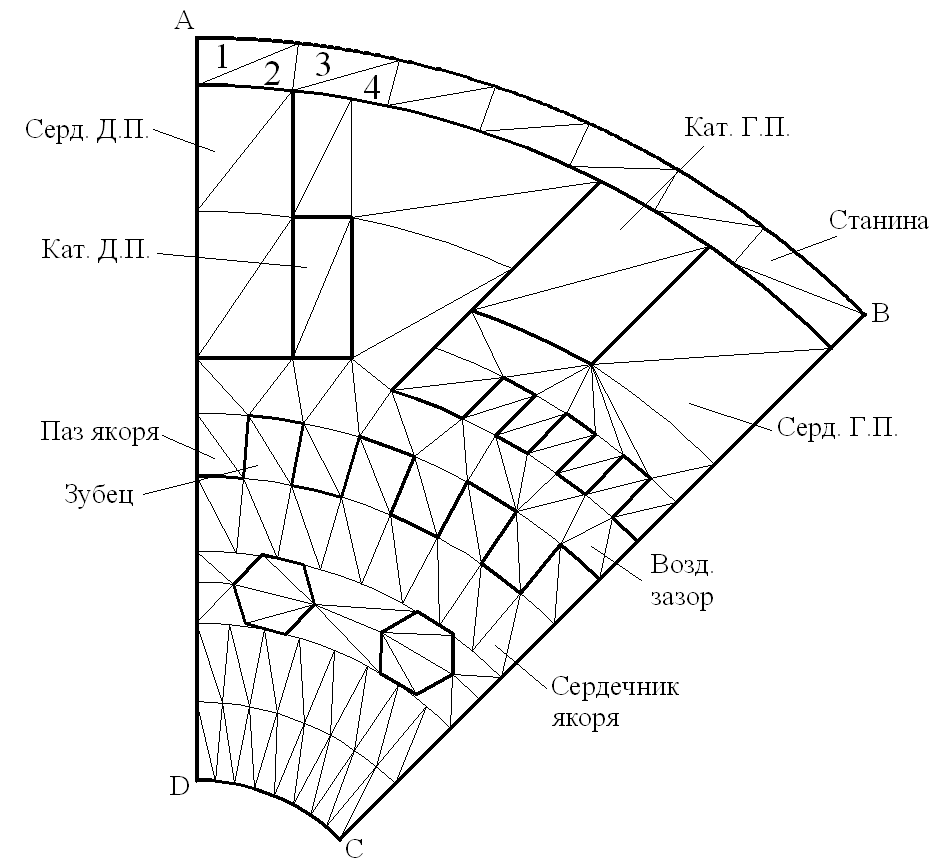

Рассмотрим расчётную область, в которой будем находить решение поставленной задачи. Область представляет собой сектор машины постоянный ток якоря, приходящийся на половину полюсного деления. Расчёт ведётся без учёта реакции якоря (машина с компенсационной обмоткой и действие реакции якоря незначительное).

Расчёт магнитного поля производится для всех элементов области (в стали и в воздухе).

![]()

![]()

Для температурного поля область остаётся той же, но количество узлов и количество треугольников изменяется, исключаются узлы и треугольники, легко делящиеся в воздухе.

В тепловой задаче граничные условия выглядят следующим образом AD, DC, BC , а на всех остальных границах, омываемых воздухом выполняется условие Коши.