Земная кора

Материковая океаническая

Осадочный осадочный

Гранитный базальтовый

Базальтовый магматические породы

Мантия — наиболее мощная оболочка Земли, занимающая 2/3 ее массы и большую часть объема. Она также существует в виде двух шаровых слоев — нижней и верхней мантии. Толщина нижней части мантии — 2000 км, верхней — 900 км. Все слои мантии расположены между радиусами 3450 и 6350 км.

Данное о химическом составе мантии получены на основании анализов наиболее глубинных магматических горных пород, поступивших в верхние горизонты в результате мощных тектонических поднятий с выносом мантийного материала. Материал верхней мантии собран со дна разных участков океана. Плотность и химический состав мантии резко отличаются от соответствующих характеристик ядра. Мантию образуют различные силикаты (соединения на основе кремния), прежде всего, минерал оливин.

Литосферой называют земную кору с частью подстилающей ее мантии, которая образует слой толщиной порядка 100 км. Земная кора обладает высокой степенью жесткости, но вместе с тем и большой хрупкостью. В верхней части она слагается гранитами, в нижней — базальтами.

Первая и абсолютно необходимая абиотическая функция литосферы – субстратная.

Вторым обязательным условием образования жизни является термический режим литосферы (термическая функция).

ядро

внутреннее внешнее

Внутреннее ядро Природа внутреннего ядра Земли начиная с глубины 5000 км остается загадкой. Это шар диаметром 2200 км, который, как полагают ученые, состоит из железа (80%) и никеля (20%). Соответствующий сплав при существующем давлении внутри земных недр имеет температуру плавления порядка 4500° С.

Внешнее ядро. Судя по геофизическим данным, внешнее ядро представляет собой жидкость — расплавленное железо с примесью никеля и серы. Это связано с тем, что давление в этом слое меньше. Внешнее ядро представляет собой шаровой слой толщиной 2900—5000 км. Чтобы внутреннее ядро оставалось твердым, а внешнее — жидким, температура в центре Земли не должна превышать 4500° С, но и не быть ниже 3200° С.

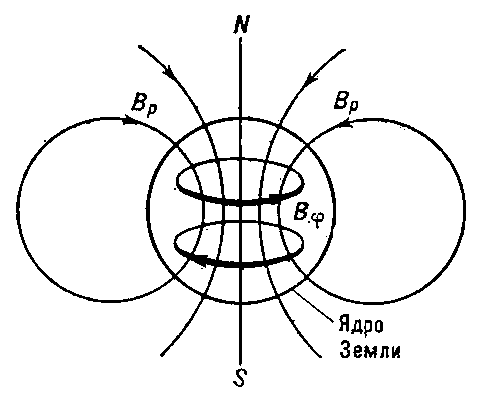

Схема магнитного поля земли

Полярное сияние (северное сияние) — свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.

Минерал — природное тело с определённым химическим составом и упорядоченной атомной структурой (кристаллической структурой), образующееся в результате природных физико-химических процессов и обладающее определёнными физическими свойствами. Является составной частью земной коры, горных пород, руд, метеоритов.

Горные породы — природная совокупность минералов более или менее постоянного минералогического состава, образующая самостоятельное тело в земной коре. Планеты земной группы и другие твёрдые космические объекты состоят из горных пород.

Интрузивные - граниты, диориты, габбро, сиениты.

Эффузивные - базальты, диабазы, андезиты, андезито-базальты, риолиты, дациты, трахиты.

Обломочные – галька, гравий.

Химические – каменная соль, известняк.

Органические – ракушник

Метаморфические – глинистые сланцы, хлоритовые сланцы, филлиты, кристаллические сланцы.

Геодинамическая функция литосферы заключается в следующем: отражает свойство литосферы влиять на состояние биоты, безопасность и комфортность проживания человека через природные и антропогенные геологические процессы и явления. Она изучается экологической геодинамикой.

Гидросфера — это сплошная оболочка Земли, так как моря и океаны переходят в подземные воды на суше, а между сушей и морем идет постоянный круговорот воды, ежегодный объем которого оценивается в 100 тыс. км3.

Возникновение гидросферы.

Происхождение вод тесно связано с происхождением Земли. Существующие гипотезы возникновения гидросферы можно условно разделить на две группы. Согласно одним, в исходном материале газопылевого облака, сформировавшего нашу планету, уже существовали отдельные молекулы воды, присутствовала вода в виде частичек льда или в форме крупных его скоплений. По другим гипотезам, вода образовалась из первичного кислорода и водорода после конденсации газопылевого облака в протопланету - Землю. При повышении температуры планеты и миграции кислорода и водорода из центральных частей планеты к поверхности образовались молекулы воды, выделившиеся в атмосферу при извержении вулканов и пролившиеся на ее поверхность горячим дождем.

Универсальным показателем, интегрально отражающим особенности процессов, происходящих в водных объектах разного типа, является продолжительность водообмена. Для Мирового океана она составляет 2500 лет, подземных вод различных горизонтов от 1400 до 10000 лет, ледников около 10000 лет, озер - 17 лет, почвенных вод - 1 год, болот - 5 лет, водохранилищ - 0,5 года, рек - 16 суток, атмосферных вод - 8 суток. Эти цифры достаточно наглядно отражают функциональную организацию объектов гидросферы, а также их потенциальную уязвимость.

Атмосфера.

Атмосфера — это воздушная оболочка Земли, окружающая ее и вращающаяся вместе с ней. По химическому составу атмосфера представляет собой смесь газов, состоящую из 78% азота, 21% кислорода, а также инертных газов, водорода, углекислого газа, паров воды, на которые приходится около 1% объема. Кроме того, воздух содержит большое количество пыли и различных примесей, порождаемых геохимическими и биологическими процессами на поверхности Земли.

Состав атмосферы – О2-21%, N2 – 78%, CO2 – 0,03%.

Возникновение атмосферы:

Первичная.

Как считается сегодня, первичная атмосфера Земли по своему составу была близка к составу вулканических и метеоритных газов. Скорее всего, она напоминала современную атмосферу Венеры. На поверхность Земли поступали вода, углекислый газ, окись углерода, метан, аммиак, сероводород и др. Они и составили первичную атмосферу Земли. В целом первичная атмосфера имела восстановительный характер и была практически лишена свободного кислорода, хотя незначительные его доли образовывались в верхней части атмосферы в результате фотолиза воды.

Вторичная

Активная вулканическая деятельность привела к насыщению атмосферы и другими газами, кроме водорода (углеводородами, аммиаком, водяным паром). Так образовалась вторичная атмосфера (200 млн. л.н.- наших дней). Эта атмосфера была восстановительной.

Значение атмосферы.

Атмосфера снабжает нас необходимым для дыхания кислородом. Уже на высоте 5 км над уровнем моря у нетренированного человека появляется кислородное голодание и без адаптации работоспособность человека значительно снижается. Здесь кончается физиологическая зона атмосферы.

Плотные слои воздуха — тропосфера и стратосфера — защищают нас от поражающего действия радиации. При достаточном разрежении воздуха, на высотах более 36 км, интенсивное действие на организм оказывает ионизирующая радиация — первичные космические лучи; на высотах более 40 км действует опасная для человека ультрафиолетовая часть солнечного спектра.

Озон, находящийся в верхней атмосфере, служит своеобразным щитом, охраняющим нас от действия ультрафиолетового излучения Солнца. Без этого щита развитие жизни на суше в ее современных формах вряд ли было бы возможно.

Биосфера.

Биосфера — оболочка Земли, заселённая живыми организмами, находящаяся под их воздействием и занятая продуктами их жизнедеятельности; «плёнка жизни»; глобальная экосистема Земли.

Географическая оболочка — в российской географической науке под этим понимается целостная и непрерывная оболочка Земли, где её составные части: верхняя часть литосферы(земная кора), нижняя часть атмосферы (тропосфера, стратосфера), вся гидросфера и биосфера - а также антропосфера проникают друг в друга и находятся в тесном взаимодействии. Между ними происходит непрерывный обмен веществом и энергией.

Закономерности Г.О.

Целостность. Целостность географической оболочки - важнейшая закономерность, на знании которой основывается теория и практика современного рационального природопользования. Учет этой закономерности позволяет предвидеть возможные изменения в природе Земли (изменение одного из компонентов географической оболочки обязательно вызовет изменение других); дать географический прогноз возможных результатов воздействия человека на природу; осуществить географическую экспертизу различных проектов, связанных с хозяйственным использованием тех или иных территорий.

Ритмичность. Ритмичность развития, т.е. повторяемость во времени тех или иных явлений. В природе Земли выявлены ритмы разной продолжительности - суточный и годовой, внутривековые и сверхвековые ритмы. Суточная ритмика, как известно, обусловлена вращением Земли вокруг своей оси. Суточный ритм проявляется в изменениях температуры, давления и влажности воздуха, облачности, силы ветра; в явлениях приливов и отливов в морях и океанах, циркуляции бризов, процессах фотосинтеза у растений, суточных биоритмах животных и человека.

Цикличность.

Это взаимосвязь и взаимозависимость ее компонентов. Она обусловливается непрерывным круговоротом и обменом веществ и энергии. Взаимодействие и взаимопроникновение всех компонентов географической оболочки, осуществляемые круговоротом веществ, связывают их в единое целое. Доказательством целостности географической оболочки служит тот простой факт, что изменение хотя бы одного компонента неизбежно влечет за собой изменение других. Знание закона целостности географической оболочки имеет большое практическое значение. Если хозяйственная деятельность человека не учитывает этот закон, то она часто приводит к нежелательным последствиям. Закон целостности географической оболочки требует специального изучения территории, прежде чем проводить какие-либо хозяйственные мероприятия.

Зональность

Географическая зона - это совокупность ландшафтов одного географического пояса.

Границы же географических зон определяются соотношением тепла и влаги. Это соотношение зависит от количества радиации, а также от количества влаги в виде осадков и стока, которые лишь частично привязаны к широте. Вот почему зоны не образуют непрерывных полос, и простирание их вдоль параллелей скорее частный случай, чем общий закон.

Географическая оболочка земли.

Географическая оболочка - это область взаимодействия внутрипланетарных (эндогенных) и внешних (экзогенных) космических процессов, которые осуществляются при активном участии органического вещества.

Географическая оболочка характеризуется сложным составом и строением. Основные вещественные компоненты географической оболочки -- это слагающие земную кору горные породы (с их формой -- рельефом), воздушные массы, водные скопления, почвенный покров и биоценозы; в полярных широтах и высокогорьях существенна роль скоплений льда. Основные энергетические компоненты -- гравитационная энергия, внутреннее тепло планеты, лучистая энергия Солнца и энергия космических лучей. При всей ограниченности набора компонентов сочетания их могут быть весьма многообразными; это зависит и от числа входящих в сочетание слагаемых и от их внутренних вариаций (поскольку каждый компонент -- это тоже очень сложная природная совокупность), а главное -- от характера их взаимодействия и взаимосвязей, т. е. от географической структуры.

Стр. 90. Тема 7.

А

С

B

C

B

C

A

C

A

D

A

B

Б

В

В

В

Б

Б

Б

В

Б

А

В

1-c, 2-a, 3-d, 4-b.

Критерии сравнения |

животные |

растения |

грибы |

дробянки |

вирусы |

Уровни орг-ии живого |

организменный |

организменный |

организменный |

организменный |

организменный |

Особенности строения клетки |

Не имеют клеточной стенки |

Есть клеточная стенка |

Есть клеточная стенка, многоклеточные |

Нет оформленного ядра |

Нет оформленного ядра |

Особенности размножения |

Половое, бесполое |

Споры, семена, вегетативные органы |

Споры, почкование |

бесполое |

Размножение в клеткаж |

Способы питания |

гетеротрофный |

автотрофы |

гетеротрофы |

гетеротрофы |

гетеротрофы |

Дыхание |

аэробное |

аэробное |

аэробное |

Аэробные,анаэробные,факультативы |

факультативы |

Отношение к движению |

Активно передвигаются |

малоподвижны |

Не подвижны |

подвижны |

подвижны |

Продолжительность жизни |

От нескольких дней до 100 лет |

От нескольких часов до 1000 лет |

От нескольких часов до 1 года |

От нескольких часов до 1000 лет |

От нескольких часов до 1000 лет |

Исторический возраст |

3,5-4 млрд.лет |

2 млрд.лет |

4 млрд.лет |

3,5 млрд.дет |

4 млрд.лет |

Доля в биомассе |

0,8% |

92,2% |

- |

- |

- |

Особенности получения и обмена информацией |

биокоммуникация |

опыление |

с помощью спор |

|

Отсутствие энергетического обмена |