- •Социокультурный контекст психологической практики. Основные подходы к определению «психологическая помощь».

- •Понятие академической, прикладной и практической психологии. Бытовая и профессиональная психологическая практика.

- •История становления и развития теории и практики психологической помощи.

- •Современные тенденции, проблемы и перспективы в развитии психологической помощи.

- •Задачи и формы психологической помощи.

- •Понятие о психическом и психологическом здоровье личности.

- •Факторы и условия психического благополучия и риска.

- •Модели психологической помощи по направленности (ориентированности): медицинская, педагогическая, социальная, диагностическая, психологическая.

- •Психологическая культура и её роль в сохранении психического здоровья человека.

- •Этические и правовые аспекты оказания психологической помощи.

- •Требование внутренней согласованности теории, технологии, техник, оценки эффективности при выборе концепции и осуществлении психологической помощи.

- •Виды моделей психологической помощи.

- •Психоаналитический подход к оказанию психологической помощи.

- •Основные теоретические конструкты психоаналитического подхода к пониманию психологической помощи.

- •Бихевиоральный подход к оказанию психологической помощи.

- •Научение как базовый концепт бихевиорального подхода к оказанию психологической помощи.

- •Когнитивный подход к оказанию психологической помощи.

- •Основные теоретические конструкты когнитивного направления психологической помощи.

- •Гуманистический подход к оказанию психологической помощи.

- •Ценностный подход к проблеме человеческого существования в гуманистической модели оказания психологической помощи.

- •Экзистенциальный подход к оказанию психологической помощи.

- •Экзистенциальные данности как содержание психологической помощи.

- •Постмодернистский подход к оказанию психологической помощи.

- •Постмодернистское видение реальности. Контекстуальный характер проблемы.

- •Социальный конструкционизм, как методологическое основание постмодернистского подхода к оказанию психологической помощи.

- •26. Теоретические подходы к оказанию психологической помощи: сравнительный анализ.???

- •27. Краткий исторический очерк становления психологической службы за рубежом, в России и в Республики Беларусь.

- •28. Понятие о психологической службе как системе практического применения психологии.

- •29. Основные направления деятельности практического психолога.

- •30. Виды психологической помощи.

- •31. Процесс психологической помощи: длительность, этапы, позиция психолога.

- •32. Цели и задачи психопрофилактики. Уровни психопрофилактики.

- •33. Содержание, формы и методы проведения психопрофилактических мероприятий.

- •34. Формы и методы проведения психологического просвещения. Средства просветительской работы.

- •35. Особенности психологического просвещения разных категорий слушателей. Типичные ошибки практического психолога при проведении психологического просвещения.

- •36. Психологическая диагностика в работе практического психолога.

- •37. Методологические основы получения психодиагностических данных. Принципы организации психодиагностической деятельности практического психолога.

- •38. Понятие о психологическом консультировании. Цели, задачи и предмет психологического консультирования.

- •39. Место психологического консультирования в системе психологической помощи. Модели консультирования.

- •40. Виды психологического консультирования.

- •41. Психологическое консультирование в социокультурном контексте.

- •42. Понятие о коррекционной и развивающей деятельности практического психолога. Виды психологической коррекции.

- •43. Методы, процедуры и техники коррекционной работы. Средства психокоррекционных воздействий.

- •44. Принципы построения психокоррекционных программ.

- •45. Понятие психологического тренинга, как формы активного обучения.

- •46. Особенности тренинга как вида психологической помощи. Типы тренинговых групп.

- •47. Понятие о групповой динамике.

- •48. Общая характеристика тренинговых методов.

- •49. Требования к составлению тренинговых программ.

- •50. Психотерапия, как вид психологической помощи: понятие, цели и задачи.

- •51. Междисциплинарные аспекты психотерапии: психотерапия и психологическое консультирование, психотерапия и психиатрия, психотерапия и психологическая коррекция.

- •52. Модели психотерапии. Основные направления психотерапии.

- •53 Формы психотерапии: индивидуальная, групповая, семейная.

- •54. Квалификационные требования к психотерапевту. Возможности и ограничения использования психотерапии в деятельности практического психолога.

- •55. Коучинг: понятие, цели и задачи. Основные принципы коучинга.

- •56. Общая характеристика коучинга как технологии. Отличие коучинга от других видов помощи.

- •57. Направления коучинга. Виды коучинга. Этапы коучинга.

- •58. Предпосылки, история становления и развития кризисного вмешательства.

- •59. Цели, задачи и основные принципы кризисного вмешательства.

- •60. Общая характеристика методов кризисной интервенции. Кризисные службы.

- •61. Нормативные документы, регламентирующие деятельность психолога в учреждениях образования. Требования к оформлению и ведению документации.

- •62. Статус и профессиональное место психолога в образовательном учреждении.

- •63.Положение о кабинете психологической службы учреждений образования.

- •64.Работа психолога во внешкольных учреждениях, в социальнопедагогических центрах, центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, в учреждениях специального и интернатного типа.

- •Основные направления деятельности психолога в социально-педагогических, центрах центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации

- •Основные направления деятельности психолога в учреждениях специального и интернатного типа

- •65. Работа психолога на предприятиях и фирмах

- •Функции организационного психолога определяют конкретные задачи его работы в организации, которые могут быть представлены тремя категориями.

- •Работа с персоналом:

- •Организация труда:

- •Организационное управление и социальное планирование:

- •66. Личность и профессиональное развитие практического психолога

Факторы и условия психического благополучия и риска.

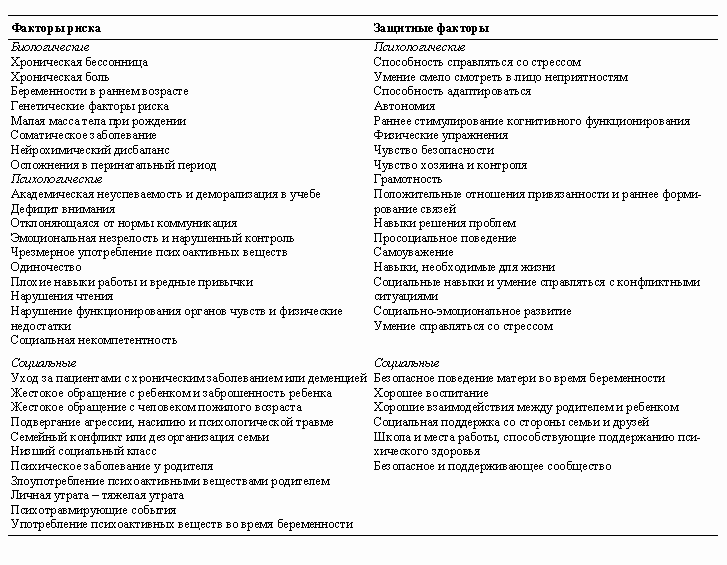

Факторы риска ассоциируются с повышенной вероятностью развития, более выраженной степенью тяжести или с более продолжительным течением тяжелых расстройств здоровья. Защитные факторы — это условия, повышающие сопротивляемость людей к факторам риска и расстройствам: их определяют как факторы, которые модифицируют, улучшают или изменяют реакцию человека на некоторые средовые факторы риска, предрасполагающие к нарушению способности адаптироваться.

Получены убедительные данные о факторах риска и защиты и их связи с развитием психических расстройств. По своему характеру и те и другие факторы могут быть индивидуальными, семейными, социальными, экономическими или средовыми. Наличие множественных факторов риска, отсутствие защитных факторов и взаимодействие опасных и защитных ситуаций в основном дают кумулятивный эффект, что предрасполагает индивидов к нарушениям в психической сфере, далее к повышенной уязвимости, затем возникает психическое расстройство и, наконец, развернутая клиническая картина тяжелого психического заболевания.

Основные социально-экономические и средовые детерминанты психического здоровья связаны с макропроблемами, такими как бедность, война и неравенство. Например, бедные люди часто живут без базовой политической свободы деятельности, выбора и права на безопасность, которые не требуют доказательств. У них часто нет надлежащей пищи, жилья, образования и возможностей для сохранения здоровья; разные виды лишений не позволяют им вести образ жизни, который все ценят. Группы населения, живущие в плохих социально-экономических условиях, подвержены повышенному риску ухудшения психического здоровья, депрессии и более низкого уровня субъективного благополучия. Другие макрофакторы, например урбанизация, война и перемещение населения, расовая дискриминация и экономическая нестабильность, связаны с повышенной частотой симптомов и высокой заболеваемостью психическими расстройствами.

Индивидуальные и семейные факторы риска и защиты могут быть биологическими, эмоциональными, когнитивными, поведенческими, межличностными или связанными с семейным контекстом. Они могут оказывать самое сильное влияние на психическое здоровье в особенно сенситивные периоды жизни, их влияние может передаваться от одного поколения другому. В табл. перечислены основные факторы, которые, как было установлено, коррелируют с развитием психических расстройств.

Профилактические вмешательства должны быть направлены на поддающиеся воздействию детерминанты, в том числе специфические для болезни, а также на более типичные факторы риска и защиты, общие для нескольких нарушений в психической сфере и психических расстройств. Вмешательства, эффективно воздействующие на такие типичные факторы, могут давать широкий спектр превентивных эффектов. Существует также взаимосвязь между психическим и физическим здоровьем: например, сердечно-сосудистое заболевание может вызывать депрессию и наоборот. Психическое и соматическое здоровье также может быть связано общими факторами риска, например плохое жилье может усугублять как психическое, так и соматическое здоровье.

Конкретные пути укрепления психического здоровья включают следующие:

мероприятия в раннем детстве (например, посещения на дому беременных женщин, дошкольные психосоциальные мероприятия, комбинированная помощь в области питания и психосоциальных аспектов для групп населения, находящихся в неблагоприятном положении);

поддержка детей (например, программы по приобретению навыков, программы по развитию детей и молодых людей);

предоставление социально-экономических возможностей женщинам (например, улучшение доступа к образованию и схемы микрокредитования);

социальная поддержка пожилых людей (например, инициатива по организации знакомств, местные дневные центры для престарелых людей);

программы, нацеленные на уязвимые группы населения, включая меньшинства, коренные народы, мигрантов и людей, пострадавших от конфликтов и стихийных бедствий (например, психосоциальные мероприятия после стихийных бедствий);

мероприятия по укреплению психического здоровья в школах (например, программы по внедрению экологических изменений в школах и школы с благоприятными условиями для детей);

мероприятия по укреплению психического здоровья на рабочих местах (например, программы по профилактике стресса);

стратегии в области жилищных условий (например, улучшение жилищных условий);

программы по предотвращению насилия (например, инициативы по работе полиции с общественностью); и

программы развития отдельных сообществ (например, инициативы "Сообщества, которые заботятся", комплексное сельское развитие).