- •Правила по технике безопасности при работе в лаборатории

- •Работа 1. Плоды и семена сельскохозяйственных культур и их классификация.

- •Работа 2. Определение чистоты семян.

- •Работа 3. Определение лабораторной всхожести и энергии прорастания.

- •Работа 4. Определение массы 1000 семян.

- •Работа 5. Документы о качестве семян и правила их оформления. Посевная годность семян и расчет норм высева.

- •Работа 6. Строение растений зерновых культур. Определение зерновых по cоцветиям и зерну

- •Работа №8. Особенности строения растений кукурузы. Строение зерна кукурузы. Определение подвидов кукурузы.

- •Работа 9. Обшая характеристика зерновых бобовых культур.

- •Работа 11. Картофель-морфологические строение. Особенности образования клубней

- •Работа 12. Бахчевые культуры. Особенности строения растений. Определение видов и разновидностей по плодам и семенам.

- •Работа 13. Отличие масличных культур по семенам, листьям, плодам. Особенности строения растений подсолнечника, его классификация.

- •Работа 14. Прядильные культуры. Хлопчатник

- •Работа 15. Табак и махорка. Определение групп, подгрупп и типов табака.

- •1. Сведения о семенах

- •Удостоверение

- •Результат анализа семян №____

- •Результаты анализа

- •Заключение и предложения при проведении полного или неполного анализа:

- •При проведении неполного анализа:

Ф.7.03-03

Амантаев Б.О.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

по дисциплине

«РАСТЕНИЕВОДСТВО»

Шымкент, 2014

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ

КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. М. АУЭЗОВА

Кафедра Агротехнология

Амантаев Б.О.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«РАСТЕНИЕВОДСТВО»

для студентов специальности 050808 - Почвоведение и агрохимия

Шымкент, 2014

УДК 633/635 (075.8)

ББК 41.2я7

4-69

Составил: старший преподаватель кафедры Агротехнология, к.с.х.н. Амантаев Б.О.

Лабораторный практикум по дисциплине «Растениеводство».- Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, 2011.- 72 с.

Лабораторный практикум составлен в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины «Растениеводство» и включает все необходимые сведения по выполнению лабораторных работ курса. Лабораторный практикум предназначен для студентов специальности 5В080800 – Почвоведение и агрохимия.

Лабораторный практикум включает 15 лабораторных работ, содержание которых охватывает программу курса Растениеводства в соответствии типовой учебной программы, утвержденной РУМС МОН РК при КазАТУ (приказ МОН РК №1587 от 10.04.12г.)

Каждая работа содержит краткие теоретические сведения, описание последовательности выполнения работы, а также контрольные вопросы.

Рецензенты: Кылышбаева Г.Б. – к.с.-х.н., доцент кафедры Агротехнология АПИ

Алибаев Н.Н. – д.с.-х.н. КазАгроИнновация АО «Юго-Западный научно- производственный центр»

Рассмотрено и рекомендовано заседанием кафедры Агротехнология (протокол № ___ от «___» _______20___г.), методической комиссией факультета (протокол № ___ от «___» _______20___г.).

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова, протокол № ___ от «____» ______________ 201_ г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, 2014г.

Ответственный за выпуск

Содержание

|

Стр |

Введение |

6 |

Правила по технике безопасности при работе в лаборатории |

8 |

|

9 |

|

15 |

|

20 |

|

24 |

|

34 |

|

37 |

|

39 |

|

51 |

|

57 |

|

|

|

67 |

|

74 |

|

78 |

|

88 |

|

92 |

Приложение |

97 |

Введение

Казахстан – аграрная страна, и развитие растениеводства будет способствовать не только улучшению благосостояния сельского населения и созданию дополнительных рабочих мест, но и созданию основ для продовольственной независимости РК.

Развитие растениеводства на должном уровне в РК возможно лишь при применении передовой технологии возделывания полевых культур.

Главные задачи перспективного развития сельскохозяйственного производства состоит в том, чтобы на базе применения ресурсосберегающей технологии:

-уменьшить влияние погодных условий на его количественные и качественные показатели, повысить эффективность и обеспечить рентабельное ведение всех отраслей хозяйств;

-повысить урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность животных;

увеличить производство продуктов до размеров, удовлетворяющих потребности населения региона по основным нормам питания и обеспечивающих поставки в государственный фонд продовольственного зерна, мяса и молочных продуктов.

Основной прирост продукции возможен на базе ресурсосбережения и интенсификации земледелия: повышения культуры использования земли, совершенствования структуры посевных площадей, увеличения объемов внесения удобрений, развития мелиорации

Задачи сельскохозяйственного производства и пути их решения

Чистые пары – лучшие предшественники в засушливой зоне. На парах ведут борьбу с сорняками, накапливаются питательные вещества и влага. Но при всей положительности пар имеет и свои недостатки: год поле не дает продукцию, идут затраты на обработку поля, идет непродуктивная потеря гумуса.

В связи с этим в хозяйствах с высокой культурой земледелия идет замена пара на парозанимающие культуры: горох, овес и др.

Улучшение структуры использования пашни еще зависит от интенсификации лугового кормопроизводства, которое позволит стабилизировать, а в дальнейшем сократить посевы кормовых культур на пашне.

На базе учета природных и экономических факторов предстоит усилить зональную ориентацию на производство той или иной продукции (сильных и твердых пшениц, производство фуражного зерна и продуктов скотоводства и овцеводства, повысить концентрацию производства малотранспортабельной продукции в пригородных районах).

Наращивание производства зерна обеспечивается за счет повышения урожайности на базе комплекса организационно – экономических, агротехнических и технологических мер.

Растениеводство- имеет свои особенности.

Растениеводство (полеводство) имеет сезонный характер

Каждая операция по возделыванию культур должна проводиться в строго определенное время.

В сельском хозяйстве нет более важного фактора, как фактор времени.

Агротехника отдельных культур не может быть стабильной и шаблонной. Она изменяется с изменением структуры посевов с введением новых сортов и применением новых приемов, комплексной механизацией и т.д.

Агротехника все время должна совершенствоваться.

Занимаясь растениеводством, человек сталкивается со многими изменяющимися условиями. Чтобы обеспечить растение необходимыми факторами жизни, требуется в определенной мере соответственно изменять и окружающую его среду.

Уровень агротехники является определяющим в конечном уровне урожая с.-х. культур.

Цель практикума - научить студентов применять научно-обоснованные технологии возделывания сельскохозяйственных культур позволяющих получение максимального урожая с единицы площади.

Задачи лабораторной работы:

- Ознакомить студентов с морфологическим строением и биологическими особенностями полевых культур;

- Изучить современные технологии возделываниясельскохозяйственных культур;

- Разработать технологические карты ведущих полевых культур с учетом конкретных почвенно-климатических условий местности.

Правила по технике безопасности при работе в лаборатории

При проведении работ нужно соблюдать общие правила техники безопасности, выполнение которых обязательно для каждого работающего в лаборатории независимо от характера эксперимента.

1. Во время работы в лаборатории необходимо соблюдать чистоту, тишину и порядок. Посторонним лицам запрещено посещать студентов во время эксперимента, отвлекать их.

2. К выполнению каждой работы приступать только студентам, прошедшим инструктаж по технике безопасности, что фиксируется в специальном журнале.

3. Рабочее место следует держать в чистоте. Нельзя загромождать его посудой, бумагой, ненужным материалом.

4. При нагревании жидкостей и твердых тел в пробирках либо в колбах нельзя направлять отверстие сосуда на себя или на соседей.

5. Категорически запрещено пробовать какие-либо вещества на вкус.

6. При взвешивании запрещено насыпать химические вещества непосредственно на чашку весов.

7. Всю посуду после работы с минеральными кислотами, щелочами и ядовитыми веществами следует сразу же тщательно вымыть.

8. При обращении со стеклянной химической посудой и приборами необходимо соблюдать меры предосторожности. Стеклянную посуду следует держать осторожно, не сжимая ее сильно пальцами. Мыть посуду ершами или стеклянной палочкой надо аккуратно, так как ими легко пробить дно или стенки стеклянной посуды, что может привести к порезам.

9. Студенты должны проводить исследования в белом халате, чтобы избежать порчи одежды химическими реактивами и для соблюдения стерильности во время работы в ламинар-боксе.

10. Выливать в раковины остатки стерилизующих веществ, отработанные питательные среды строго запрещено.

11. Работать в ламинар-боксе при включенной ультрафиолетовой лампе строго запрещено.

12. Спиртовую горелку не оставлять зажженной без присмотра.

13. Нагревание растворов и питательных сред необходимо проводить в стеклянной посуде на асбестовой сетке.

14. Запас спирта и других летучих жидкостей в лаборатории должен быть небольшим, необходимым для текущей повседневной работы.

15. По окончании работы необходимо рабочее место привести в порядок, проверить, выключены ли электрические приборы, вода в лаборатории.

Работа 1. Плоды и семена сельскохозяйственных культур и их классификация.

Цель работы: ознакомиться с плодамии семенами сельскохозяйственных культур и их классификация.

Полд - это один из самых характерных органов покрытосеменных растений. Он состоит из околоплодника и семян. Околоплодник, представляющий собой разросшуюся и сильно видоизмененную стенку завязи, обеспечивает формирование семян, защиту от неблагоприятных факторов, способствует их распространению. В околоплоднике выделяют три слоя: наружный — внеплодник, средний — межплодник, и внутренний — внутриплодник.

Плоды у растений чрезвычайно разнообразны по консистенции околоплодника (сухие и сочные), числу семян (одно- и многосемянные), особенностям вскрывания (вскрывающиеся и невскрывающиеся), наличию приспособлений для распространения, химическому составу:

Рис 1. Классификация плодов

Сочные плоды имеют хорошо развитую мякоть, в крупных паренхимных клетках которой накапливается много воды, углеводов, витаминов, органических кислот, различных ароматических соединений и т. д. Среди огромного разнообразия сочных плодов наиболее распространены следующие:

ягода — многосемянный плод с тонким кожистым внеплодником, у которого семена располагаются в сочной мякоти (виноград, черника, картофель, томат);

яблоко — многосемянный плод с тонким кожистым внеплодником, мясистым межплодником и хрящеватым внутриплодником. Яблоко формируется у яблони, груши, айвы, рябины; тыквина— многосемянный плод с твердым внеплодником и мясистым меж- и внутриплодником (тыква, дыня, арбуз, огурец, кабачки);

померанец — плод цитрусовых (лимон, апельсин, мандарин). Он состоит из плотного кожистого окрашенного внеплодника, губчатого межплодника, кожистого внутриплодника;

костянка — плод с тонкой кожицей, сочной мякотью и косточкой, в которой находится одно семя (вишня, слива, абрикос, алыча). У малины, ежевики, костяники, морошки развивается плод сложная, или сборная, костянка.

У сухих плодов (рис. 8.21) околоплодник кожистый или деревянистый. Они могут быть односемянными и многосемянными, вскрывающимися или невскрывающимися. У многих плодов вскрывание сухого околоплодника обеспечивает распространение семян. Сухие многосемянные плоды чаще вскрываются при помощи отверстий, крышечек, створок:

листовка — многосемянный плод, образованный одним плодолистиком и вскрывающийся с одной стороны (живокость, пион);

боб — многосемянный плод, в котором семена прикреплены к стенкам плода (боб, горох, фасоль, люпин). Боб вскрывается двумя створками, которые при этом закручиваются;

стручок — многосемянный вскрывающийся плод, у которого семена прикреплены к прозрачной перегородке, разделяющей плод на две части (капуста, редька, репа). У многих растений семейства крестоцветных (пастушьей сумки, ярутки полевой) плоды называются стручочками. У них длина равна ширине плода или чуть больше;

коробочка —многосемянный плод, способный вскрываться крышечкой (белена, льнянка обыкновенная), отверстиями (мак, колокольчик), зубцами на верхушке (примула), продольными трещинами (створками) от верхнего до нижнего конца (дурман, молочай, лилия).

зерновка — невскрывающиЙся односемянный плод с тонким околоплодником, плотно прижатым к семени и срастающимся с ним. Различают зерновки голые (пшеница, рожь, кукуруза) и пленчатые (ячмень, овес, рис, просо). Пленки представлены разросшимися цветочными чешуями;

орех — односемянный невскрывающиЙся плод с одревесневшим околоплодником (лещина, граб, дуб);

орешек отличается от ореха меньшими размерами (рогоз, кровохлебка, липа);

семянка — односемянный невскрывающиЙся плод с кожистым околоплодником, не срастающимся с кожурой семени (у всех сложноцветных);

крылатка — по общему строению похожа на семянку, но у нее на поверхности околоплодника имеется кожистый или перепончатый крыловидный вырост, который способствует планированию плода (ясень, клен, береза).

Соплодие — это совокупность зрелых, сросшихся между собой плодов (сухих или сочных) одного соцветия (шелковица, хлебное дерево, ананас).

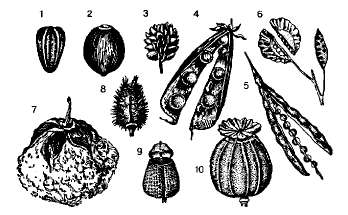

Рис 2. Сухие плоды: 1 — семянка (подсолнечника); 2 — орех (лещины): 3 — сборная семянка (лютика); 4 — боб (гороха); 5 — стручок (капусты); 6 — стручочек (ярутки полевой); 7 — коробочка (хлопчатника); 8 — коробочка (дурмана); 9 — коробочка (белены); 10 — коробочка (мака).

У цветковых растений сформировались различные приспособления для распространения семян и плодов. У многих растений плоды распространяются ветром. Они имеют небольшие размеры, легкие, часто снабжены крыловидными придатками или летучками (одуванчик, бодяк).

Плоды некоторых растений распространяются водой (ольха, кувшинка, кокосовая пальма, многие виды осок). Сочные плоды с яркой окраской и ароматным запахом охотно поедаются многими видами животных. Семена этих плодов не перевариваются и вместе с экскрементами попадают в почву. У сухих плодов развиваются различные прицепки, крючочки, которые цепляются за шерсть животных, одежду человека и переносятся ими (лопух, липучка, череда). У некоторых растений созревшие плоды растрескиваются и раскручивающиеся створки околоплодника отбрасывают семена -— иногда на значительное расстояние (недотрога, бешеный огурец).

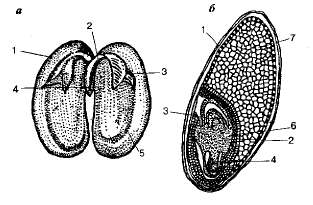

Семя. В типичном случае семя состоит из зародыша и эндосперма, окруженных семенной кожурой .

Семенная кожура образуется из покровов семязачатка. Она предохраняет семя от механических повреждений, проникновения патогенных микроорганизмов, излишней потери воды. Семена многих растений имеют различные приспособления для распространения — волоски (ивы, тополя), мясистые придатки (для привлечения животных).

Рис. 3. Строение семени: а — семя фасоли: б — семя (зерновка) пшеницы; 1 — кожура; 2 — стебелек; 3 — почечка зародыша; 4 — корешок; 5 ¦— семядоля; 6 — щиток (семядоля); 7 — эндспери.

Зародыш — это зачаток новой особи, миниатюрный спорофит. У большинства цветковых растений зародыш состоит из зародышевого корешка, стебелька и почечки. К верхней части стебелька прикрепляются семядольные листья {семядоли).При этом у двудольных растений закладываются две семядоли (они содержат запасные вещества семени), у однодольных — одна. Единственная семядоля зародыша злаков называется щитком. Она расположена на границе с эндоспермом и при прорастании зерновки способствует поступлению растворенных питательных веществ из эндосперма к зародышу.

Эндосперм — ткань, содержащая питательные вещества. Она формируется не только у почти всех однодольных растений, но и у ряда двудольных (лен, укроп, морковь и др.). В тришюидных клетках эндосперма, а также в семядолях зародыша содержится значительный запас питательных веществ (крахмал, белки, жиры и др.), необходимых для развития зародыша и формирования проростка.

Содержание органических веществ в семенах культурных растений зависит от ряда факторов — от биологических особенностей вида и сорта, возраста, условий питания, водоснабжения, температуры, освещения и т. д. По количеству органических веществ в семенах оценивается качество урожая. В зерновых культурах качество зерна определяется прежде всего содержанием белков и крахмала. Наибольшее количество белков содержится в зерне пшеницы и наименьшее — в зерне пивоваренного ячменя. Хлебопекарные качества пшеницы определяются содержанием в ней клейковины.

Зерно бобовых культур содержит белков значительно больше, чем зерновых, а крахмала меньше. Масличные культуры (подсолнечник, соя, рапс и лен) оцениваются по содержанию жиров в семенах. Данные о содержании органических веществ в семенах (зерне) наиболее распространенных и ценных растений представлены в табл.1.

При попадании в благоприятные условия семена начинают прорастать. Прорастание семян — это переход их от состояния покоя к вегетативному росту зародыша и формирующегося из него проростка. Этот процесс начинается при оптимальном для каждого вида и сорта растения сочетании внутренних и внешних (экологических) факторов — влажности, тепла и свободного до-, ступа кислорода.

Зрелые семена в большинстве случаев крайне сухие (их влажность обычно 5—20%), вследствие чего прорастание невозможно до тех пор, пока они не впитают определенное количество воды, необходимое для метаболической активности. Потребность в воде для набухания зависит от состава семян. Семена с высоким содержанием жиров поглощают 30—40% воды от их массы, богатые крахмалом — 50—70, а с большим количеством белка — около 90% и более.

При набухании семян в клеточных органеллах активизируются окислительно-восстановительные ферменты, усиливающие дыхание и гидролиз белков, углеводов, жиров и других органических соединений запасающих тканей эндосперма, перисперма и (или) семядолей зародыша. В результате образуются простые водорастворимые соединения, доступные для поглощения клетками развивающегося зародыша. Кроме того, набухание семян сопровождается активированием фитогормонов, регулирующих их прорастание, а также освобождением энергии, которая используется в биохимических процессах зародыша и проростка (синтез пластических веществ, формирование клеточных органелл, деление клеток и др.).

Таблица 1. Средний химический состав семян некоторых сельскохозяйственных культур (%).

Культура |

Зола |

Белки |

Крахмал, сахар |

Целлюлоза |

Жиры |

Зола |

Пшеница |

14 |

16 |

62 |

2,5 |

2,0 |

2,0 |

Рожь |

14 |

12 |

67 |

2,0 |

2,0 |

2,0 |

Ячмень |

14 |

9 |

65 |

5,5 |

2,0 |

3,0 |

Гречиха |

14 |

9 |

60 |

9,0 |

3,0 |

2,0 |

Горох |

14 |

20 |

53 |

5,5 |

1,5 |

3,0 |

Лен |

14 |

23 |

16 |

8,0 |

3,5 |

4,0 |

На ранних стадиях прорастание может быть полностью анаэробным, но как только семенная кожура лопается, оно становится аэробным и требует кислорода. Свободный доступ кислорода усиливает интенсивность дыхания прорастающих семян в сотни раз. Если почва перенасыщена водой, доступное семени количество кислорода может оказаться недостаточным для такого дыхания и прорастание станет невозможным. Только у немногих растений (рис, тимофеевка) семена могут прорастать при пониженной аэрации.

Интенсивность дыхания возрастает также при повышении температуры окружающей среды. Согласно закону Я. Вант-Гоффа, скорость большинства химических реакций возрастает в 2—4 раза при повышении температуры на каждые 10°С. Однако у живых организмов подобное повышение имеет свои пределы. Например, при температуре 45—48°С дыхание семян практически прекращается и они теряют способность к прорастанию. Оптимальная температура для прорастания семян большинства растений 25—30°С, а минимальная, при которой семена могут прорастать, колеблется в широких пределах от 0°С до 15 — 18°С.

При прорастании семени первым появляется корешок, или зародышевый корень, который быстро растет и укрепляется в почве, всасывает из нее воду и растворенные минеральные вещества и поставляет их зародышу. Затем трогается в рост зародышевый стебелек, который выносит из почвы почечку и семядоли. Из почечки развивается надземная часть растения — стебель с листьями. Такое прорастание называется надземным (огурец, тыква, фасоль, морковь). В том случае, когда семядоли на поверхность почвы не выносятся, а остаются в семени (горох, дуб, пшеница, ячмень), — прорастание подземное.

Молодые растеньица, которые развиваются из зародыша семени, называются проростками, В начальный период своего развития проростки питаются запасными веществами семени, а после образования настоящих листьев переходят на фототрофный способ питания.

Знание особенностей строения, состава и условий прорастания семян различных видов и сортов растений имеет важное значение для подготовки их к посеву и уходу за всходами.

Сроки посева и глубина заделки семян зависят от вида и сорта растений, механического состава почвы, ее влажности, климатических условий местности и т. п. Чем тяжелее и увлажненнее почва, тем на меньшую глубину нужно заделывать семена. Например, посев зерновых (пшеница, ячмень, рожь) и зернобобовых (горох, вика, люпин) начинают, когда почва прогреется до 6—10°С. При этом глубина заделки семян на тяжелых почвах составляет 3—4 см, на легких и средних — 5—8 см.

Значение плодов и семян определяется прежде всего тем, что они способствуют расселению и размножению растений,обеспечивая тем самым непрерывность и стабильность всех биогеоценозов (экосистем). Кроме того, им принадлежит важнейшая роль в пищевых цепях (сетях) экосистем.

Большое значение плоды и семена имеют также и в жизни человека: их употребляют в пищу, используют в качестве сырья в промышленности и медицине, они служат кормом дня домашних животных. Для получения плодов и семян человек выращивает зерновые культуры (хлебные злаки и зернобобовые), плодовые деревья (яблоня, груша, слива, вишня) и ягодные кустарники (вино1рад, крыжовник, смородина, ежевика), а также овощные (томат, баклажан, огурец, дыня), технические (лен, конопля, хлопчатник), лекарственные, эфиромасличные, каучуконосные, дубильные и другие растения.

Плоды и семена многих растений используют для получения масел (подсолнечник, клещевина, горчица, масличная пальма), сильнодействующих лекарственных средств — опия, кофеина, стрихнина и др. Из плодов кофе и какао готовят разнообразные напитки.

Общая характеристика плодов и семян. Виды плодов

Исключительное значение среди растений, культивируемых человеком, имеют растения с сухими плодами: зерновками(у лаков),бобами (у бобовых), семянками(у некоторых масличных) и т.д.

Сухие плоды и семена к моменту созревания содержат в среднем всего 10-15% воды, на долю сухих веществ приходится 85-90%. Они представлены углеводами, белками, жирами – веществами, которые определяют энергетическую и строительную функции пищи.

Плоды злаковых, семена бобовых и масличных культур хорошо сохраняются, тогда как остальные продукты растительного и животного происхождения могут быстро портиться.

Поэтому естественно, что человек с незапамятных времен начал использовать плоды злаков, семена бобовых и масличных растений в пищу, скармливать их животным.

Морфология плодов и семян – это учение об их внешнем строении, форме, топографическом (пространственном) расположении и соотношении частей.

Анатомия плодов и семянизучает внутреннее микроскопическое строение тканей, из которых состоят целые плоды и семена и их отдельные части.

Морфология и анатомия плодов и семян составляют важную сторону технологической характеристики зерна. Морфологические (бородка, бороздка, величина петли, форма зерна) и анатомические (стекловидность и мучнистость, строение зародыша) признаки оказывают большое влияние на процесс переработки зерна. Бороздка, например, усложняет дробление зерна и выделение из него частиц эндосперма. По этой причине зерно ржи, имеющее более глубокую бороздку, чем зерно пшеницы, перерабатывать труднее.

Зародыш, ткани которого богаты жиром, при механическом воздействии с трудом поддается дроблению, легко образуя пластинчатые структуры.

Зерна округлых форм дают большие выходы готовой продукции, чем зерна продолговатые и т.д.

Как известно, формирование и развитие зерна начинается с момента оплодотворения цветка. После оплодотворения цветка семяпочка, развиваясь, превращается в семя, а вся завязь – в плод.

Плоды хлебных злаков сухие, т.е. высыхающие при созревании, разделяются наистинные и ложные, нераскрывающиеся и раскрывающиеся.

Истинныминазывают плоды, в образовании которых принимала участие только завязь. К истинным плодам относятся зерновка пшеницы, ржи, кукурузы, семянка подсолнечника.

Ложными называют плоды, в образовании которых, кроме завязи, принимали участие другие части цветка. К ложным плодам относятся плоды пленчатых культур, содержащие цветковые пленки, семена ячменя, овса.

Нераскрывающиеся плоды готовы к посеву в целом виде после созревания. К ним относятся: зерновка злаков– сухой односемянный плод, у которого семя срастается со стенками завязи, превращающимися в околоплодник или плодовые оболочки (плод пшеницы, ржи); семянка – сухой односемянный плод, у которого семя не срастается со стенками завязи, а свободно лежит в одревесневшей завязи (плод подсолнечника, сафлора); орех – такой же плод, как семянка, но с более крепкой и одревесневшей оболочкой (плод гречихи, клещевины, конопли).

Раскрывающимися называют плоды, которые при созревании растрескиваются и разбрасывают семена.

К раскрывающимся плодам относятся: боб– одногнездный многосемянный плод (иногда односемянный), раскрывающийся по двум продольным створкам, часто при этом скручивающимся (горох, бобы, люпин, нут, чина, соя, чечевица, фасоль); стручок – многосемянный двугнездный плод с продольной перегородкой, к которой прикрепляются семена (горчица, рапс); стручочекимеет то же строение, что стручок, но длина его лишь немного превосходит ширину (рыжик);коробочка – многосемянный одногнездный или многогнездный, раскрывающийся путем растрескивания плода (встречается у семейства маковых – мак).

Классификация по ботаническим признакам

В связи с тем, что химический состав зерна, его технологические качества и физические признаки тесно связаны с особенностями природы каждого растения, для правильной оценки качества зерна обязательно используют различные устойчивые ботанические признаки.

Так общими ботаническими признаками характеризуется семейство злаковых (мятликовых), семейство бобовых культур и др.

В еще большей степени учитывают ботанические признаки при оценке сортовой чистоты – важнейшего показателя, характеризующего достоинства посевного материала

Классификация по химическому составу

По химическому составу плоды и семена делят на 4 группы:

I. Крахмалистые– содержащие в зерне 50-80% крахмала (углеводов) и 10-15% белков. Эта группа представлена злаковыми культурами: семейство злаковых (мятликовых) и гречихой (семейство гречишных).

К семейству злаковых (мятликовых) относятся: пшеница, рожь, ячмень, овес, просо, кукуруза, рис, сорго и чумиза.

(Зерновые хлеба)

Хлебные злакипринято делить на 2 группы:

1. Настоящие хлеба – пшеница, рожь, овес, ячмень (зерно имеет бороздку).

2. Просовидные злаки – кукуруза, рис, просо, сорго и чумиза (зерно не имеет бороздки).

II. Белковые– содержащие в семенах 20-30% белка и 50-55% углеводов.

В эту группу входят бобовые культуры (семейство бобовых): горох, чечевица, чина, бобы, фасоль, нут, соя, люпин, вика, арахис и др.

III. Масличные– содержащие в семенах 25-35% жиров и 20-40% белков. К группе масличных культур относятся растения различных семейств: сложноцветных (подсолнечник), льновых (лен), бобовых (соя, арахис), тутовых (конопля), молочайных (клещевина), крестоцветных (горчица, рапс, сурепка, рыжик), маковых (мак), кунжутных (кунжут) и т.д.

IV. Эфиромасличные – содержащие в семенах (кроме обычного масла) эфирное масло в количестве 0,5-6,0%.

К группе эфиромасличных культур также относятся растения различных семейств – зонтичных (кориандр, анис, тмин, укроп), губоцветных (мята перечная) и т.д.

Классификация зерна основных культур по признаку использования, по химическому составу и по ботаническим признакам

Классификация по признаку использования.

В практической деятельности часто применяется классификация, основанная на использовании той или иной культуры по определенному целевому назначению. Так, принято деление зерна намукомольное, крупяное, фуражное, техническое, посевное.

Для получения муки используется главным образом зерно пшеницы и ржи, в значительно меньших количествах – зерно кукурузы и ячменя.

К крупяным культурам относят просо, гречиху, рис, ячмень, овес, горох, чечевицу, пшеницу; к фуражным – овес, ячмень, кукурузу, сорго, вику, кормовые бобы; к техническим – кукурузу, семена масличных культур.

Из этого перечня видно, что классификация по целевому назначению носит условный характер. Так, кукуруза является продовольственной, технической и кормовой культурой; ячмень используется в мукомольной и крупяной промышленности, на фуражные нужды и в технических производствах. То же относится к зернам и семенам другим культур.

Дальнейшее развитие науки и технический прогресс расширяет возможность более полноценного использования плодов и семян в интересах общества. Учитывая, что использование продуктов этой группы и в дальнейшем в основном будет зависеть от химического состава, существует классификация плодов и семян по химическому составу

Материалы и оборудование

Гербарии сельскохозяйственных растении, муляж, плакаты

Ход работы

Ознакомиться с плодамии семенами сельскохозяйственных культур.

Ознакомиться строением семени.

Изучить химический состав семян некоторых сельскохозяйственных культур.

Изучить общую характеристику плодов и семян растении и видов плодов, указать в табличной и схематичной форме.

Контрольные вопросы

Наиболее распространены виды сочных плодов.

Перечислите и дайте описание сухим многосемянным плодам.

Морфология и анатомия плодов и семян.

Особенности прорастание семян.

Классификация семян и плодов сельскохозйственных растении.