- •Периодизация древнегреческого искусства

- •Архаический период (VII - VI вв. До н.Э.)

- •Классический период (5 в. До н.Э.— сер.4. В. До н.Э.)

- •Эллинизм

- •1.3 Коринфский ордер

- •1.4 Кариатиды и атланты

- •2. Типы греческих храмов

- •2.1 Особенности архитектуры гомеровского периода (XI – VIII века до н.Э.)

- •1. Ранний, или царский Рим (VIII−VI вв. До н. Э.)

- •2. Эпоха Римской Республики (V−I вв. До н. Э.)

- •3. Эпоха Римской империи (I в. До н. Э.−V в. Н. Э.)

- •Техника иконописи

- •Тип лица и выражение

- •Внешность и поза

- •"Уплощение", игнорирование линейной перспективы

- •Палитра цветов, игнорирование светотени

- •Термин «романский стиль»

- •Живопись романского стиля

- •Живопись

- •Миниатюра

- •3. Характеристика индивидуальных стилей

- •Реализм в искусстве XVII века Караваджизм

- •Голландское искусство 17-го века

- •1. Лодка Данте, Делакруа Эжен.

- •2. Свобода ведущая народ, Делакруа Эжен.

- •3. Мост Символов, Тёрнер Джозеф Мэллорд Уильям.

- •4. Последний день Помпеи, Брюллов.

- •5. Праздник Белшаззара, Мартин Джон.

- •Символизм

- •Экспрессионизм

- •1. Эрнст Кирхнер. «Красная башня в галле».

- •2. Эрих Хеккель. "Мельница".

- •3. Карл Шмидт-Роттлуфф, "Натюрморт с горшком крокуса".

- •4. Эмиль Нольде. "Возбужденные люди".

- •5. Василий Кандинский, "Композиция".

- •6. Эдвард Мунк, "Волна".

- •Импрессионизм. Впечатление эпохи

- •Постимпрессионизм в живописи

- •1. Ж. Сера. "Сена у острова Гран-Жатт" (пуантилизм).

- •2. П. Гоген. "Женщина, держащая плод".

- •3. П. Сезанн. "Персики и груши".

- •1. Пабло Пикассо, "Авиньонские девицы".

- •2. Хуан Грис, "Человек в кафе".

- •3. Хуан Грис, "Жалюзи".

- •4. Пабло Пикассо, "Гитара и Скрипка".

- •Абстракционизм в живописи

- •1. В. Кандинский. «Несколько кругов».

- •2. К. Малевич. «Цветочница».

- •3. К. Малевич. «Черный квадрат».

- •4. Пример использования элементов супрематизма в сфере полиграфии (20-е г.Г.).

- •5. П. Мондриан. «Композиция в сером розовом и голубом».

- •6. У. Кунинг. «Абстракция».

- •7. Жорж Матье. «Абстрактная композиция».

- •Сюрреализм

- •1. Ангел смерти над воротами в чистилище, Эрнст Фукс.

- •2. Сын человеческий, Рене Магритт, 1964.

- •3. Постоянство Времени, Сальвадор Дали, 1931.

- •4. Lexus: Dali, рекламное агентство saatchi & saatchi, Сингапур.

- •Архитектура Древней Руси.

- •Архитектура Новгорода

- •Московская архитектура

- •Архитектура первой половины XVIII века: барокко.

- •II.) Архитектура барокко середины XVIII века.

- •III.) Предпосылки появления и развития классицизма.

- •IV.) Архитектура раннего классицизма (1760-1780 гг.).

- •V.) Архитектура строгого классицизма (1780-1800 гг.)

- •Карьера

- •Гостиный двор

- •Костел святой Екатерины

- •Академии художеств и другие здания

- •Баженов Василий Иванович

- •Проект перестройки Московского Кремля

- •Дворцово-парковый ансамбль в Царицыне

- •Дом Пашкова и другие частные постройки

- •Последние годы

- •Казаков Матвей Федорович

- •Годы ученичества

- •Начало самостоятельной работы

- •Творческий расцвет

- •Последние годы

- •Растрелли Варфоломей Варфоломеевич

- •Краткая биография

- •Ранний период творчества (1730-1740)

- •Строительство Большого дворца в Петергофе

- •Большой, или Екатерининский, дворец в Царском селе

- •Зимний дворец

- •Аничков дворец и другие

- •Культовая архитектура

- •Последние годы жизни (1762-1771)

- •Левицкий Дмитрий Григорьевич

- •Рокотов Федор Степанович

- •Боровиковский Владимир Лукич

- •Воронихин Андрей Никифорович

- •Краткая биография

- •Ранний период творчества (1790-1800)

- •Строительство Казанского собора (1801-1811)

- •Строительство Горного института (1806-1811)

- •Росси Карл Иванович

- •Творческий расцвет

- •Последние годы. Холера

- •Захаров Андреян Дмитриевич

- •Жилярди Дементий Иванович

- •Потомственный архитектор

- •Основные постройки

- •Бове Осип Иванович

- •От ученика до главного архитектора Москвы

- •Реконструкция Красной площади

- •Создание Театральной площади

- •Александровский сад и Манеж

- •Альбомы «образцовых проектов»

- •Градская больница

- •Триумфальные ворота

- •Храмовые постройки

- •Суриков Василий Иванович

- •Репин Илья Ефимович

- •Бакст Лев Самойлович

- •Законодатель театра и моды

- •Бенуа Александр Николаевич

- •Сомов Константин Андреевич

- •Добужинский Мстислав Валерианович

- •Рерих Николай Константинович

- •Головин Александр Яковлевич

- •Ларионов Михаил Федорович

- •Гончарова Наталия Сергеевна

- •Кандинский Василий Васильевич

- •Период раннего творчества

- •Возникновение абстрактных произведений

- •Русские годы

- •Переезд в Германию

- •Во Франции

- •Малевич Казимир Северинович

- •Вхождение в круг новаторов

- •Возникновение супрематизма

- •Послереволюционная деятельность

- •Научная и педагогическая деятельность

- •Шагал Марк

- •Последние русские годы

- •За границей

- •Возвращение во Францию

- •Сталинский ампир в архитектуре

- •Неоклассицизм в живописи

- •Художники неоклассицизма

- •Мухина Вера Игнатьевна

- •Начало пути

- •«Рабочий и колхозница»

- •Дейнека Александр Александрович

- •Герасимов Сергей Васильевич

- •Пластов Аркадий Александрович

- •Образы беды и надежды

- •Поздние десятилетия

- •Пименов Юрий Иванович

- •Годы учебы

- •Живописные работы художника

- •Работа в театре

- •Книжная графика

За границей

Зеркало

Зеркало

В начале лета 1922 через Каунас художник направился в Берлин, чтобы узнать о судьбе выставленных перед войной работ. В Берлине обучился новым для себя печатным техникам — офорту, сухой игле, ксилографии; в 1922 награвировал серию офортов, призванных стать иллюстрациями к его книге «Моя жизнь» (папка с гравюрами «Моя жизнь» была издана в 1923; книга в переводе на французский язык с ранними рисунками в качестве иллюстраций увидела свет в Париже в 1931). По приглашению парижского галерейщика А. Воллара переехал в 1923 в Париж для создания цикла иллюстраций к роману Н. В. Гоголя «Мертвые души» (1923-1927). Затем по заказу Воллара исполнил иллюстрации к «Басням» Лафонтена (1927-1930). В 1927 возникла серия гуашей «Цирк Воллара» с ее карнавализованными образами клоунов, арлекинов, акробатов, сквозными для всего шагаловского творчества.

Влюбленные.

Прогулка

Влюбленные.

Прогулка

В 1920-е гг. дружеские контакты связали Шагала с П. Пикассо, А. Матиссом, Ж. Руо, П. Боннаром, П. Элюаром и многими другими деятелями искусств. В 1920-30-е гг. художник много путешествовал по Франции, жил в Нормандии, Бретани, Лангедоке, Савойе, где были созданы работы, вдохновленные французскими ландшафтами (гражданство своей «второй родины» Шагал принял в 1937). В 1931 совершил путешествие по Сирии и Палестине, связанное с новой работой для Воллара. Иллюстрации к Библии (66 офортов в 1930-39 и 39 офортов в 1952-56) стали фундаментом огромного цикла, над которым художник работал почти всю жизнь: большое число гравюр, рисунков, картин, витражей, шпалер, керамических скульптур, рельефов, вдохновленных Библией, составили в итоге колоссальное «Библейское послание» Марка Шагала. В 1933 произведения мастера были публично сожжены в Мангейме по приказу Геббельса. Гонения на евреев в фашистской Германии, предчувствие приближающейся катастрофы окрасили произведения Шагала в апокалиптические тона: в предвоенные и военные годы одной из ведущих тем его искусства стало распятие («Белое распятие», 1938, Чикагский институт искусства, США, «Распятый художник», 1938-1940, «Мученик», 1940, «Желтый Христос», 1941). В мае 1941 по приглашению нью-йоркского Музея современного искусства художник с семьей переехал в Америку. В 1943 году встретился в Нью-Йорке с другом молодости С. Михоэлсом , собиравшем деньги для СССР. В американский период Шагал в основном работал для театра: в 1942 оформил балет «Алеко» по мотивам поэмы «Цыганы» А. С. Пушкина, в 1945 балет И. Стравинского «Жар-птица». В сентябре 1944 внезапно скончалась Белла Шагал; ее память была увековечена в композициях «Моей жене посвящается» (193З/1944) и «Вокруг нее» (1945, обе Национальный музей современного искусства, Париж).

Возвращение во Францию

Окончательное возвращение Шагала во Францию произошло в 1948. Изданные вместе с книгой иллюстрации к «Мертвым душам» Гоголя (1948) принесли автору гран-при за графическое мастерство и совершенство офортов на Биеннале в Венеции. В конце 1940-х гг. Шагал поселился на юге Франции, близ Ниццы. В 1952 году художник вступил в брак с Валентиной (Вавой) Бродской; путешествие по Греции и Италии, счастливая семейная жизнь дала толчок для создания новых произведений, вдохновленных средиземноморской культурой. С начала 1950-х гг. Шагал приступил к исполнению обширных циклов цветных литографий, станковых и книжных работ — из них большую известность приобрели иллюстрации к буколическому роману Лонга «Дафнис и Хлоя» (1960-1962). На юге Франции начался последний этап жизни Шагала. Живописец-станковист, он постепенно все больше и больше работал в монументальных видах искусства, занимался мозаикой, керамикой, шпалерами, скульптурой. В начале 1960-х гг. создал по заказу правительства Израиля мозаики и гобелен для здания парламента в Иерусалиме. На протяжении 1960-70-х гг. им были изготовлены многочисленные витражи для старинных католических костелов, лютеранских храмов, синагог, общественных зданий Европы, Америки, Израиля.

Над

городом

Над

городом

В 1964 по заказу президента Франции Шарля де Голля и министра культуры, писателя Андре Мальро Шагалом был написан плафон парижской Гранд-Опера; в 1966 — два панно для Метрополитен-опера в Нью-Йорке. С 1966 художник обосновался в Сен-Поль-де-Ванс близ Ниццы, где построил дом-мастерскую. В июне 1973 года посетил с кратковременным визитом Москву и Ленинград. Представительный ряд общеевропейских и мировых знаков отличия, полученных мастером на протяжении длинной жизни, был увенчан в 1977 году высшей наградой Франции, Большим крестом Почетного легиона. В октябре 1977 — январе 1978 в Лувре, в отступление от правил, была устроена выставка в честь здравствующего художника (по случаю 90-летнего юбилея Шагала). В июле 1973 в Ницце был открыт музей «Библейское послание», разместившийся в задуманном Шагалом здании, украшенном его работами; правительство Франции придало этому своеобразному шагаловскому «храму» статус национального музея.

На аметку Русский авангард. Основные направления

Понятие авангардизм. И его отличия от модернизма.

Чем отличается авангардизм от модернизма? Этот вопрос до сих пор остается спорным; есть несколько устойчивых традиций понимания различий между авангардом и модернизмом. Есть только один выход: воспользоваться той версией, которая кажется наиболее внятной и логичной. Во-первых, хронологически модернизм предшествовал авангарду. Авангард - порождение революционной эпохи начала двадцатого века, тогда как модернизм возник в конце девятнадцатого. Во вторых, следует обратить внимание на происхождение термина: "авангардом" традиционно назывались первые ряды войска; быть "в авангарде" - значит быть впереди всех, причем в рискованной, боевой ситуации. Термин, как видите, взят из военной лексики. И не зря. Утопическая цель - радикальное преобразование человеческого сознания средствами искусства - унаследована авангардом от модернизма; однако авангардисты пошли дальше, предположив, что переустроить посредством искусства можно не только сознание, но и общество. И наконец, если модернизм был в первую очередь эстетическим бунтом, революцией внутри искусства, не против самой традиции, но внутри нее, то авангард - это бунт против самой художественной традиции, как впрочем и против любых традиций. Цитирую Льва Рубинштейна: "Модернизм как бы принимает основные ценности традиционного искусства, но занимается обновлением художественных средств при решении так называемых вечных задач искусства. В этом смысле это то же традиционное искусство, но занятое новым языком для описания того же самого. Авангардизм все время создает другое искусство, обновляет не средства его, а сам предмет искусства. Более того. Авангард подразумевает активную социальную позицию художника, о чем прежде, по большому счету, речи быть не могло. Будучи революционным по своей природе, авангард, как правило, сочетается с радикальными политическими убеждениями; к примеру, общеизвестно, что многие сюрреалисты были коммунистами. А русский авангард, как мы знаем, стройными рядами отправился служить делу Октябрьской революции. Добром это, разумеется, не кончилось... Вообще печально и забавно проследить два принципиально разных пути, приведших к кризису авангарда. В либеральном западном обществе авангард к середине века постепенно утратил пафос "противостояния", а вместе с ним - и "утопический" оптимизм, и революционную энергетику; авангард, вопреки своей природе, стал эстетической традицией - одной из. В тоталитарной же ситуации (прежде всего в СССР и гитлеровской Германии) авангард был объявлен антинародным (или "дегенеративным") искусством и попросту запрещен, вымаран цензурой из истории искусств. Однако вместо того, чтобы сокрушаться по поводу "конца авангарда", замечу, что многие его идеи, стратегии и амбиции были воскрешены, переосмыслены и взяты на вооружение радикальными художниками девяностых.

Авангард (изм) - (франц. avantgardisme, от avant-garde - передовой отряд) Условное наименование художественных движений и объединявшего их умонастроения художников 20 в.. для которых характерны стремление к коренному обновлению художественной практики, разрыву с её устоявшимися принципами и традициями (в том числе и с реализмом), поиски новых, необычных по содержанию, средств выражения и форм произведений, взаимоотношения художников с жизнью. В противоречивости движений авангардизма преломились острейшие социальные антагонизмы эпохи, отразились растерянность и отчаяние перед лицом общественных катастроф и стремление отыскать новые способы эстетического воздействия на реальную жизнь. Черты авангардизма в 20 в. проявились в ряде школ и течений модернизма, интенсивно развивавшихся в период 1905- 30-х гг. (фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм, абстрактное искусство, ряд рационалистических течений модернизма и др.). Фактически это было движение, совершавшее переворот, но в 30-х годах угасает как популярное течение. Лишь после 2-й мировой войны 1939-45 в искусстве ряда стран Зап. Европы и Лат. Америки наряду с укреплением позиций реалистически "ангажированного" искусства происходит оживление авангардистских тенденций. Возникает неоавангардизм, теперь уже полностью укладывающийся в рамки модернизма. Основные представители этого течения в России - В. Малевич, В. Кандинский, М. Ларионов, М. Матюшин, В. Татлин, П. Кузнецов, Г. Якулов, А. Экстер, Б.Эндер и лругие.

Русский авангард его цели и устремления.

Как и предварившие его направления модернизма, авангард был нацелен на радикальное преобразование человеческого сознания средствами искусства, на эстетическую революцию, которая разрушила бы духовную косность существующего общества, - при этом его художественно-утопические стратегия и тактика были гораздо более решительными, анархически-бунтарскими. Не удовлетворяясь созданием изысканных «очагов» красоты и тайны, противостоящих низменной материальности бытия, авангард ввел в свои образы грубую материю жизни, «поэтику улицы», хаотическую ритмику современного города, природу, наделенную мощной созидательно-разрушительной силой, он не раз декларативно подчеркивал в своих произведениях принцип «антиискусства», отвергая тем самым не только прежние, более традиционные стили, но и устоявшееся понятие искусства в целом. Постоянно влекли авангард «странные миры» новой науки и техники - из них он брал не только сюжетно- символические мотивы, но также многие конструкции и приемы. С другой стороны, в искусство все активнее входила «варварская» архаика, магия древности, примитив и фольклор (в виде заимствований из искусства негров Африки и народного лубка, из других «неклассических» сфер творчества, прежде выносимых за рамки изящных искусств). Мировому диалогу культур авангард придал невиданную остроту.

Основные направления авангарда.

В принципе авангардные явления характерны для всех переходных этапов в истории художественной культуры, отдельных видов искусства. В ХХ в., однако, понятие авангарда приобрело значение термина для обозначения мощного феномена художественной культуры, охватившего практически все ее более-менее значимые явления. При всем разнообразии и пестроте художественных явлений, включаемых в это понятие, они имеют общие культурно- исторические корни, общую атмосферу, породившую их, и многие общие характеристики и тенденции автопрезентации. Авангард - это, прежде всего, реакция художественно-эстетического сознания на глобальный, еще не встречавшийся в истории человечества перелом в культурно-цивилизационных процессах, вызванный научно-техническим прогрессом (НТП) последнего столетия. Суть и значение для человечества этого лавинообразного процесса в культуре пока далеко не до конца поняты и не осмыслены адекватно научно- философским мышлением, но уже во многом с достаточной полнотой нашли выражение в художественной культуре в феноменах авангарда, модернизма, постмодернизма. Авангард - предельно пестрое, противоречивое, даже в чем-то принципиально антиномическое явление. В нем сосуществовали в непримиримой борьбе между собой и со всем и вся, но и в постоянном взаимодействии и взаимовлияниях течения и направления, как утверждавшие и апологизировавшие те или иные явления, процессы, открытия во всех сферах культурно- цивилизационного поля своего времени, так и резко отрицавшие их. К характерным и общим чертам большинства авангардных феноменов относятся их осознанный заостренно экспериментальный характер; революционно- разрушительный пафос относительно традиционного искусства (особенно его последнего этапа - новоевропейского) и традиционных ценностей культуры (истины, блага, святости, прекрасного); резкий протест против всего, что представлялось их создателям и участникам ретроградным, консервативным, обывательским, буржуазным, академическим; в визуальных искусствах и литературе - демонстративный отказ от утвердившегося в XIX в. "прямого" (реалистически-натуралистического) изображения видимой действительности, или - миметического принципа в узком смысле слова (см.: Мимесис); безудержное стремление к созданию принципиально нового во всем и, прежде всего, в формах, приемах и средствах художественного выражения; а отсюда и часто декларативно-манифестарный и эпатажно-скандальный характер презентации представителями авангарда самих себя и своих произведений, направлений, движений и т. п.; стремление к стиранию границ между традиционными для новоевропейской культуры видами искусства, тенденции к синтезу отдельных искусств (в частности, на основе синестезии), их взаимопроникновению. К основным направлениям и фигурам авангарда относятся фовизм, кубизм, абстрактное искусство, супрематизм, футуризм, дадаизм, экспрессионизм, конструктивизм, метафизическая живопись, сюрреализм, наивное искусство; додекафония и алеаторика в музыке, конкретная поэзия, конкретная музыка, кинетическое искусство, а также такие крупные фигуры, не принадлежавшие в целом ни одному из указанных направлений, как Пикассо, Шагал, Филонов, Клее, Матисс, Модильяни, Ле Корбюзье, Джойс, Пруст, Кафка и некоторые другие. Возможна лишь условная классификация, притом только по отдельным параметрам, пестрого множества самых разных во многих отношениях феноменов авангарда. Художественно-эстетическая феноменология основных направлений авангарда.

Абстракционизм (абстрактное искусство).

Главными теоретиками и практиками были В.Кандинский, П.Мондриан. Абстракционизм отказался от изображения форм визуально воспринимаемой действительности, от изоморфизма и ориентировался исключительно на выразительные, ассоциативные, синестезические свойства цвета, неизоморфных абстрактных цвето-форм и их бесчисленных сочетаний. Первые абстрактные работы были созданы в 1910 г. Кандинским. Эстетическое кредо абстрактного искусства он изложил в книге "О духовном в искусстве" (1910 г.) и в ряде других книг и статей. Суть его сводится к тому, что отказ от изображения внешних, видимых форм предметов позволяет художнику сосредоточиться на решении исключительно живописных задач гармонизации цвета и формы, через посредство которых духовный космос вступает в контакт с реципиентом. Фактически Кандинский на новом уровне возвращается к идеям платоновско-неоплатонической эстетики. Живопись уподобляется им музыке в ее абсолютном значении, и главную ее цель он усматривает в выражении на холсте или листе бумаги музыки (звучания) объективно существующего "Духовного". Художник в понимании Кандинского является лишь посредником Духовного, инструментом, с помощью которого оно материализуется в художественных формах. Поэтому абстрактное искусство не является выдумкой современных художников, но - исторически закономерной формой самовыражения Духовного, адекватной своему времени. С духовными космическими силами связывал абстрактное искусство и один из крупнейших представителей его "геометрического" направления - неопластицизма голландец Мондриан.

Абстракционизм развивался по двум основным направлениям: гармонизации аморфных цветовых сочетаний; создания геометрических абстракций. Первое направление (главные представители - ранний Кандинский, Ф.Купка) довело до логического завершения поиски фовистов и экспрессионистов в области "освобождения" цвета от форм видимой реальности. Главный акцент делался на самостоятельной выразительной ценности цвета, его колористическом богатстве и синестезических обертонах, на музыкальных ассоциациях цветовых сочетаний, с помощью которых искусство стремилось выразить глубинные "истины бытия", вечные "духовные сущности", движение "космических сил", а также - лиризм и драматизм человеческих переживаний, напряженность духовных исканий и т. п. Второе направление развивалось по пути создания новых типов художественного пространства путем сочетания всевозможных геометрических форм, цветных плоскостей, сочетаний прямых и ломаных линий. Главными представителями его были Малевич периода геометрического супрематизма, участники голландской группа "Де Стейл" (с 1917г.) во главе с Мондрианом и Т.Ван Дусбургом, поздний Кандинский с его геометрическими абстрактными композициями. Голландцы выдвинули концепцию неопластицизма, противопоставлявшую "случайности, неопределенности и произволу природы" "простоту, ясность, конструктивность, функциональность" чистых геометрических форм, выражавших, по их мнению, космические, божественные закономерности Универсума (Ван Дусбург). Мистическая простота оппозиции "горизонталь-вертикаль", согласно Мондриану, ставшая основой всего его творчества зрелого периода, при использовании определенных локальных цветов дает бесконечные возможности достижения визуальных пропорций и равновесия, которые имеют духовно-этическую сущность. Мондриан и его коллеги впервые в истории искусства сумели достичь равновесия художественных масс с помощью асимметричных построений, что дало мощный импульс архитектуре, прикладному искусству, дизайну ХХ в.

Концентрация эстетического в абстрактных цвето-формах, исключающих какие-либо утилитарно-бытовые ассоциации, выводит зрителя на прямой глубинный контакт с чисто духовными сферами. В этом плане многие призведения абстракционизма (особенно работы Кандинского, Малевича, М.Ротко, отчасти Мондриана) могут служить объектами медитации и посредниками в других духовных практиках. Не случайно Малевич ощущал в своих работах близость к русской иконе (см.: Икона), а за его "Черным квадратом" укрепилась репутация "иконы ХХ века". Обозначение, данное изначально с уничижительно-ироническим оттенком, хорошо выразило суть этого феномена.

Супрематизм

Супрематизм (от лат. supremus - наивысший) - одно из направлений абстрактной живописи, созданное в середине 1910-х гг. К. Малевичем. Цель супрематизма - выражение реальности в простых формах (прямая, квадрат, треугольник, круг), которые лежат в основе всех других форм физического мира. В супрематических картинах остутствует представление о «верхе» и «низе», «левом» и «правом» - все направления равноправны, как в космическом пространстве. Пространство картины больше неподвластно земному тяготению (ориентация «верх - низ»), оно перестало быть геоцентричным, то есть «частным случаем» вселенной. Возникает самостоятельный мир, замкнутый в себе, и в то же время соотнесенный как равный с универсальной мировой гармонией. Изобразительным манифестом супрематизма стала знаменитая картина Малевича «Черный квадрат» (1915). Теоретическое обоснование метода Малевич изложил в работе «От кубизма и футуризма к супрематизму... Новый живописный реализм...» (1916). Последователи и ученики Малевича в 1916 г. объединились в группу «Супремус». Супрематический метод они пытались распространить не только на живопись, но и на книжную графику, прикладное искусство, архитектуру.

Выйдя за пределы России, супрематизм оказал заметное влияние на всю мировую художественную культуру.

Конструктивизм.

Направление, возникшее в России (с 1913-14 гг.) в среде материалистически ориентированных художников и архитекторов под прямым воздействием технического прогресса и демократических настроений революционной общественности. В дальнейшем получило развитие и в западных странах. Родоначальником считается художник В.Татлин, основными представителями в России А.Родченко, Л.Попова, В.Степанова, братья Стенберги, теоретиками Н.Пуни, Б.Арватов, А.Ган; на Западе - Ле Корбюзье, А.Озанфан, Т. Ван Дусбург, В.Гропиус, Л.Моголи-Надь. В противовес традиционным художественным категориям конструктивисты выдвинули понятие конструкции в качестве главного принципа организации произведения. Под конструкцией в общем случае понимался некий рационалистически обоснованный принцип композиционной организации произведения, в котором на первое место выдвигалась функциональность. Однако единства в понимании термина у них не было. В конструктивизме существовало два основных направления: отвлеченный конструктивизм, близкий к геометрическому абстракционизму, не преследовавший утилитарных целей, но занятый исключительно художественными задачами (развитие идущих от кубизма тенденций поиска конструктивных законов формы, пространства, внутренней архитектоники предмета и т.п.) и «производственно-проектный», направленный на художественное конструирование предметов утилитарного назначения и блоков среды обитания человека. Он был тесно связан с архитектурой и промышленностью и руководствовался принципом: превратить искусство в производство, а производство - в искусство. Термин «художник» заменяется словом «мастер»; главными профессиональными категориями становятся технологичность, конструктивность, функциональность, рациональность, практичность, тектоничность, фактурность. Многие художники- конструктивисты стали первыми профессорами в художественно-производственных институтах ( мастерских) ВХУТЕМАСе в России и «Баухаусе» в Германии. Конструктивизм стал лабораторией для дизайна ХХ в. и таких направлений в искусстве. как кинетическое искусство, минимализм, отчасти - концептуализм.

Футуризм.

Возник и наиболее полно был реализован в изобразительном и словесных искусствах Италии и России в период 1909 -15 гг. Главные теоретики: Ф.Маринетти в Италии, В.Хлебников, А.Крученых в России. Футуристы остро ощутили наступление глобального кризиса в традиционной культуре в связи с начавшимися научно-техническими и социально- политическими революционными процессами. Они с восторгом приняли их и, почувствовав, что они ведут к сущностным изменениям в психо-сенсорике и менталитете человека, попытались найти им художественные аналоги. В революционно-техногенной действительности их больше всего привлекали активное бунтарское действие, движение, скорость, энергетика, революционные порывы во всем. «Раковую опухоль» традиционной культуры они призывали вырезать ножами техницизма, урбанизма, анархического бунтарства, эпатирующими художественными жестами. Красоту видели во всех новациях технического прогресса, в революциях и войнах и стремились выразить ее в живописи путем создания напряженных динамических полу-абстрактных полотен. В них симультанно накладываются различные временные фазы движущегося объекта - как кадры кинопленки - один на другой; энергетические поля или состояния души передаются с помощью абстрактных лучащихся, динамически закручивающихся цвето-форм; бунтующие массы ассоциируются с острыми яркими клиньями, прорывающимися сквозь бурлящие цветовые пространства и т.п. Футуристов очаровывали шумы новой техники (гудки паровозов и клаксонов, рев моторов), и они манифестировали попытки передать их чисто зрительными средствами, используя эффект синестезии. В скульптуре стремились объединить пластические формы с цветом, движением, звуком, предвещая появление кинетизма; использовали в коллажах нетрадиционные материалы (стекло, кожу, обрывки одежды, зеркал и т.п.), став предвестниками поп-арта. Ряд работ итальянских футуристов носил ярко выраженные космогонические черты (У.Боччони, Дж.Балла, Дж.Северини). В России футуристические тенденции в живописи наиболее полно реализовали М.Ларионов и Н.Гончарова (в лучизме) и К.Малевич (в кубофутуристических композициях). В литературе (Крученых, Хлебников, Маяковский, Каменский) бунтарски вводят новые принципы организации текста, основанные на смысловых парадоксах, композиционных «сдвигах», специфической тонике, алогичных конструкциях, графической семантике текста, использовании бытовой и фольклорной. архаической лексики и т.п. Занимаются активным словотворчеством - создают «заумь», значение которой объясняют стремлением выявить глубинный смысл абстрактных фонем и построить на них новый художественный язык, адекватно выражающий сущность новых реальностей. Футуристы одними из первых поставили вопрос об активном участии искусства в революционном преобразовании жизни, создании нового предельно технизированного мира, о выведении творчества за пределы искусства в жизнь.

Дадаизм.

Термин dada (детская лошадка, все детское, лепет младенца) не имеет в науке однозначного толкования применительно к данному направлению. Одно из наиболее бунтарских, скандальных движений авангарда, культивировавшее пафос разрушения всего и вся, эпатаж как таковой, протест против всего. Возникло во Франции в среде эмигрантской художественной молодежи в разгар Первой мировой войны, просуществовало с 1916 по 1922 гг. Главные теоретики и организаторы Т.Тцара и Х.Балль. Своим предтечей дадаисты почитали Марселя Дюшана, введшего в искусство ready-mades (готовые изделия) - предметы обихода (велосипедное колесо, сушку для бутылок, писсуар) в качестве равноценных и полноправных произведений искусства; открывшего этим новую эпоху в искусстве ХХ в. Путем скандальных акций, выставок, манифестов, экспонирования шокирующих обывателя объектов и т.п. действий дадаисты отрицали и передразнивали все традиционные ценности культуры и искусства, включая и достижения довоенного авангарда, хотя и часто пользовались многими приемами ранних авангардистов. Среди творческих находок дадаистов, унаследованных другими направлениями авангарда можно указать на принцип стохастической организации своих произведений, метод «психического автоматизма» в творчестве, активное использование при создании артефактов содержимого помоек и свалок мусора и отслуживших предметов обихода. Все это найдет последователей в сюрреализме, поп-арте, концептуализме и других арт-практиках ХХ в.

Сюрреализм.

Эстетика сюрреализма опирается на идеи романтиков, символизма, интуитивизма, фрейдизма, герметизма и некоторые восточные мистико-религиозные и оккультные учения. Главные представители: А. Бретон, М. Эрнст, А. Массон, С. Дали и др. Основа творческого метода сюрреализма, по определению Бретона ("Манифест сюрреализма" 1924г.), - "чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить устно или письменно, или любым другим способом реальное функционирование мысли. Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений... Сюрреализм основывается на вере в высшую реальность; на ассоциативных формах, до сих пор остававшихся без внимания; на всевластии мечты, на неутилитарной игре мысли…" Отсюда два главных принципа сюрреализма: автоматическое письмо и запись сновидений, ибо в сновидениях, согласно Фрейду, на которого активно опираются сюрреалисты, открываются глубинные истины бытия, а автоматическое письмо (исключающее цензуру разума) помогает наиболее адекватно передать их с помощью слов или зрительных образов. Методом графического автоматизма начал свою деятельность, включившись в сюрреалистическое движение, Андре Массон. Он водил тушью по бумаге, возникающие линии и пятна напоминали некие образы, которые при последующем движении руки изменялись. Рождались очень цельные композиции, наполненные «знаками» людей, животных, растений или непонятными таинственными узорами. Практиковались и другие новоизобретённые техники (всего их начитывалось около тридцати), например, фроттаж (франц. «натирание»). Как-то Эрнст положил бумагу на пол и натёр её графитом. Рельеф растрескавшегося паркета создал на листе выразительную фактуру. Впоследствии фроттажи делали, используя любую негладкую поверхность. Случайный рисунок, по мнению авторов, напоминал галлюцинации. В. Паален изобрёл фюмаж (франц. копчение), при котором использовались следы на бумаге или холсте от копоти свечи. Отличительной особенностью многих полотен стали реальные, подчас доходящие до натурализма изображения персонажей и их окружения, но в фантастических бредовых сочетаниях. Сюрреализм был не просто одним из многих направлений в авангардном искусстве первой пол. ХХ в. В нем наиболее полно и остро в художественной форме выразилось ощущение эпохи, как глобального переходного этапа от классического искусства последних двух-трех тысячелетий к чему-то принципиально иному; именно в нем наметились многие принципы, методы арт- мышления, даже технические приемы и отдельные элементы ПОСТ-культуры второй половины века. Художественные находки сюрреализма активно используются практически во всех видах современного искусства - в кинематографе, телевидении, видеоклипах, театре, фотографии, оформительском искусстве, дизайне, в самых «продвинутых» арт-практиках и проектах конца ХХ в.

Экспрессионизм.

Его суть заключается в обостренном, часто гипертрофированном выражении с помощью исключительно художественных средств и приемов чувств и переживаний художника, иррациональных состояний его души, чаще всего трагического и экзистенциально-драматического спектров: тревоги, страха, безысходности, тоски, нервозности, разобщенности, повышенной эмоциональности, болезненной страстности, глубокой неудовлетворенности, ностальгии и т. п. Опустошенность, меланхолия, психопатия, нередко истеричность, мрачный эсхатологизм, а иногда и громкие крики протеста против окружающего мира и безнадежные призывы о помощи наполняют многие произведения экспрессионистов. Центральным и наиболее характерным для экспрессионизма принято считать деятельность, прежде всего, немецких художников, связанных с группой "Die Brьcke" ("Мост"), альманахом "Der Blaue Reiter" ("Синий всадник"), организованным В.Кандинским и Ф.Марком в 1911 г. и с галереей, издательством и одноименным журналом "Der Sturm" Х.Вальдена (Берлин, 1910-1932 гг.). Периодом расцвета считаются 1905- 1920 гг, т.е. время вокруг Первой мировой войны и социальных потрясений в Европе (в Германии, прежде всего), когда именно экспрессионизм в искусстве наиболее полно выражал дух времени, был адекватен социально-политическим перипетиям и потрясениям и психологическим настроениям многих европейцев, особенно - художественно-интеллектуальных кругов. Сам прием экспрессивного выражения с помощью цвета, формы, пластики тех или иных экстремальных состояний человеческой психики, глубинных движений души и духа человека встречается в истории искусства с древних времен. Его можно встретить у народов Океании и Африки, в средневековом немецком искусстве (особенно в готической скульптуре и живописи), у Грюневальда, Эль Греко (поздний период которого можно прямо назвать экспрессионистским), Гойи, Гогена, представителей европейского символизма и стиля модерн. Экспрессионисты просто абсолютизировали его, сделав центральным, а часто и единственным принципом художественного мышления. В европейском авангарде на разных этапах своего творчества к экспрессионизму примыкали или создавали отдельные экспрессионистские работы многие художники. Среди них можно назвать В.Кандинского, М.Шагала, П.Пикассо. В самой Германии в духе экспрессионизма работали М.Бекманн, А. фон Явленский, Г.Грос, О.Дикс; в Австрии О.Кокошка, Э.Шиле; во Франции Ж.Руо и Х.Сутин. Для художников-экспрессионистов характерно повышенное напряжение цветовых контрастов, выявление структурного костяка предмета, активное использование контура, в графике - черного пятна, обострение контрастов черное-белое, черное-цветное, усиление энергетики формы путем деформации и применения открытых кричащих цветов, гротескная передача лиц, поз, жестов изображенных фигур. Многие из этих приемов легли в основу художественных языков других направлений авангарда, модернизма, постмодернизма. Существенным для экспрессионизма является открытая визуальная, звуковая, вербальная энергетика «жизненного порыва», которая реально излучается большинством экспрессионистских работ и активно воздействует на психику реципиента помимо его воли. С экспрессионизма начинается переход искусства от традиционного мимесиса и выражения к реальной презентации открытой энергии (визуальной, звуковой, вербальной). Энергетический потенциал искусства, занимавший в традиционной культуре фоновое место, теперь выдвигается на первый план в качестве доминирующего, что абсолютизируют затем многие направления и творческие личности модернизма и постмодернизма.

Конструктивизм в архитектуре и изобразительном искусстве 1920-х.

Конструктивизм

- направление в искусстве 1920-х гг. (в

архитектуре, оформительском и

театрально-декорационном искусстве,

плакате, искусстве книги, художественном

конструировании). Сторонники

конструктивизма, выдвинув задачу

"конструирования" окружающей

среды, активно направляющей жизненные

процессы, стремились осмыслить

формообразующие возможности новой

техники, ее логичных, целесообразных

конструкций, а также эстетические

возможности таких материалов, как

металл, стекло, дерево. Показной роскоши

быта конструктивисты стремились

противопоставить простоту и подчеркнутый

утилитаризм новых предметных форм, в

чем они видели овеществление демократичности

и новых отношений между людьми (братья

Веснины, М. Я. Гинзбург и др.) Эстетика

конструктивизма во многом способствовала

становлению советского художественного

конструирования (А. М. Родченко, В. Е.

Татлин и др.). Применительно к зарубежному

искусству термин условен: в архитектуре

- течение внутри функционализма, в

живописи и скульптуре - одно из направлений

авангардизма.

В архитектуре

принципы конструктивизма были

сформулированы в теоретических

выступлениях А. А. Веснина и М. Я. Гинзбурга,

практически они впервые воплотились

в созданном братьями А. А., В. А. и Л. А.

Весниными проекте Дворца труда для

Москвы (1923) с его чётким, рациональным

планом и выявленной во внешнем облике

конструктивной основой здания

(железо-бетонный каркас).

А.

А., В. А. и Л. А. Веснины. Проект Дворца

труда в Москве. 1923.

В 1924 была создана

творческая организация конструктивистов—ОСА,

представители которой разработали так

называемый функциональный метод

проектирования, основанный на научном

анализе особенностей функционирования

зданий, сооружений, градостроительных

комплексов. Наряду с другими группами

советских архитекторов конструктивисты

(братья Веснины, Гинзбург, И. А. Голосов,

И. И. Леонидов, А. С. Никольский, М. О. Барщ,

В. Н. Владимиров и др.) вели поиски новых

принципов планировки населённых мест,

выдвигали проекты переустройства быта,

разрабатывали новые типы общественных

зданий (Дворцы труда, Дома советов,

рабочие клубы, фабрики-кухни и т. д.).

Вместе с тем в своей теоретической и

практической деятельности конструктивисты

допустили ряд ошибок (отношение к

квартире как к "материальной форме",

схематизм в организации быта в некоторых

проектах домов-коммун, недоучёт

природноклиматических условий, недооценка

роли крупных городов под влиянием идей

дезурбанизма).

Эстетика конструктивизма во многом

способствовала становлению современного

художественного конструирования.

На основе разработок конструктивистов

(А. М. Родченко, А. М. Гана и других)

создавались удобные в пользовании и

рассчитанные на массовое производство

новые типы посуды, арматуры, мебели;

художники разрабатывали рисунки для

тканей (В. Ф. Степанова, Л. С. Попова) и

практичные модели рабочей одежды

(Степанова, В. Е. Татлин). Конструктивизм

сыграл заметную роль в развитии плакатной

графики (фотомонтажи братьев Стенбергов,

Г. Г. Клуциса, Родченко)

А.

А., В. А. и Л. А. Веснины. Проект Дворца

труда в Москве. 1923.

В 1924 была создана

творческая организация конструктивистов—ОСА,

представители которой разработали так

называемый функциональный метод

проектирования, основанный на научном

анализе особенностей функционирования

зданий, сооружений, градостроительных

комплексов. Наряду с другими группами

советских архитекторов конструктивисты

(братья Веснины, Гинзбург, И. А. Голосов,

И. И. Леонидов, А. С. Никольский, М. О. Барщ,

В. Н. Владимиров и др.) вели поиски новых

принципов планировки населённых мест,

выдвигали проекты переустройства быта,

разрабатывали новые типы общественных

зданий (Дворцы труда, Дома советов,

рабочие клубы, фабрики-кухни и т. д.).

Вместе с тем в своей теоретической и

практической деятельности конструктивисты

допустили ряд ошибок (отношение к

квартире как к "материальной форме",

схематизм в организации быта в некоторых

проектах домов-коммун, недоучёт

природноклиматических условий, недооценка

роли крупных городов под влиянием идей

дезурбанизма).

Эстетика конструктивизма во многом

способствовала становлению современного

художественного конструирования.

На основе разработок конструктивистов

(А. М. Родченко, А. М. Гана и других)

создавались удобные в пользовании и

рассчитанные на массовое производство

новые типы посуды, арматуры, мебели;

художники разрабатывали рисунки для

тканей (В. Ф. Степанова, Л. С. Попова) и

практичные модели рабочей одежды

(Степанова, В. Е. Татлин). Конструктивизм

сыграл заметную роль в развитии плакатной

графики (фотомонтажи братьев Стенбергов,

Г. Г. Клуциса, Родченко)

Г.

Клуцис. "Спорт". Фотомонтаж. 1923.

и

конструирования книги (использование

выразительных возможностей шрифта и

других наборных элементов в работах

Гана, Л. М. Лисицкого и др.). В театре

традиционные декорации конструктивисты

заменяли подчинёнными задачам сценического

действия "станками" для работы

актёров (работы Поповой, А. А. Веснина и

др. над постановками В. Э. Мейерхольда,

А. Я. Таирова). Некоторые идеи конструктивизма

были воплощены в западно-европейском

(В. Баумейстер, О. Шлеммер и др.)

изобразительном искусстве.

Применительно к зарубежному искусству

термин "конструктивизм" в значительной

мере условен: в архитектуре он обозначает

течение внутри функционализма,

стремившееся подчеркнуть экспрессию

современных конструкций, в живописи и

скульптуре—одно из направлений

авангардизма, использовавшее некоторые

формальные поиски раннего конструктивизма

(скульпторы И. Габо, А. Певзнер)

Конструктивизм (от лат. constructio - построение)

- художественное направление в искусстве

ряда европейских стран начала XX в.,

провозгласившее основой художественного

образа не композицию, а конструкцию.

Наиболее полное выражение конструктивизм

нашел в архитектуре, дизайне, прикладном

оформительском, театрально декорационном

искусстве, печатной графике, искусстве

книги; выразился в стремлении художников

обратиться к проектированию вещей,

художественной организации материальной

среды. В художественной культуре России

20-х годов архитекторы конструктивисты

братья Веснины, М. Гинзбург опирались

на возможности современной строительной

технологии. Они достигали художественной

выразительности композиционными

средствами, сопоставлением простых,

лаконичных объемов, а также эстетическими

возможностями таких материалов, как

металл, стекло, дерево. Художники этого

направления (В. Татлин, А. Родченко, Л.

Попова, Э. Лисицкий, В. Степанова, А.

Экстер), включившись в движение

производственного искусства, стали

основоположниками советского дизайна,

где внешняя форма непосредственно

определялась функцией, инженерной

конструкцией и технологией обработки

материала. В оформлении театральных

спектаклей конструктивисты заменили

традиционную живописную декорацию

трансформируемыми установками-"станками",

изменяющими сценическое пространство.

Г.

Клуцис. "Спорт". Фотомонтаж. 1923.

и

конструирования книги (использование

выразительных возможностей шрифта и

других наборных элементов в работах

Гана, Л. М. Лисицкого и др.). В театре

традиционные декорации конструктивисты

заменяли подчинёнными задачам сценического

действия "станками" для работы

актёров (работы Поповой, А. А. Веснина и

др. над постановками В. Э. Мейерхольда,

А. Я. Таирова). Некоторые идеи конструктивизма

были воплощены в западно-европейском

(В. Баумейстер, О. Шлеммер и др.)

изобразительном искусстве.

Применительно к зарубежному искусству

термин "конструктивизм" в значительной

мере условен: в архитектуре он обозначает

течение внутри функционализма,

стремившееся подчеркнуть экспрессию

современных конструкций, в живописи и

скульптуре—одно из направлений

авангардизма, использовавшее некоторые

формальные поиски раннего конструктивизма

(скульпторы И. Габо, А. Певзнер)

Конструктивизм (от лат. constructio - построение)

- художественное направление в искусстве

ряда европейских стран начала XX в.,

провозгласившее основой художественного

образа не композицию, а конструкцию.

Наиболее полное выражение конструктивизм

нашел в архитектуре, дизайне, прикладном

оформительском, театрально декорационном

искусстве, печатной графике, искусстве

книги; выразился в стремлении художников

обратиться к проектированию вещей,

художественной организации материальной

среды. В художественной культуре России

20-х годов архитекторы конструктивисты

братья Веснины, М. Гинзбург опирались

на возможности современной строительной

технологии. Они достигали художественной

выразительности композиционными

средствами, сопоставлением простых,

лаконичных объемов, а также эстетическими

возможностями таких материалов, как

металл, стекло, дерево. Художники этого

направления (В. Татлин, А. Родченко, Л.

Попова, Э. Лисицкий, В. Степанова, А.

Экстер), включившись в движение

производственного искусства, стали

основоположниками советского дизайна,

где внешняя форма непосредственно

определялась функцией, инженерной

конструкцией и технологией обработки

материала. В оформлении театральных

спектаклей конструктивисты заменили

традиционную живописную декорацию

трансформируемыми установками-"станками",

изменяющими сценическое пространство.

Л.

С. Попова. Чертёж сценической конструкции

для спектакля «Великодушный рогоносец».

1922 г.

Для конструктивизма печатной

графики, искусства книги, плаката

характерны скупые геометризованные

формы, их динамичная компоновка,

ограниченность цветовой палитры (в

основном красное и черное), широкое

применение фотографии и наборных

типографских элементов. Характерные

проявления конструктивизма в живописи,

графике и скульптуре - абстрактный

геометризм, использование коллажа,

фотомонтажа, пространственных конструкций,

иногда динамических.

Но давайте

поподробнее остановимся на архитектуре

данного стиля.

Л.

С. Попова. Чертёж сценической конструкции

для спектакля «Великодушный рогоносец».

1922 г.

Для конструктивизма печатной

графики, искусства книги, плаката

характерны скупые геометризованные

формы, их динамичная компоновка,

ограниченность цветовой палитры (в

основном красное и черное), широкое

применение фотографии и наборных

типографских элементов. Характерные

проявления конструктивизма в живописи,

графике и скульптуре - абстрактный

геометризм, использование коллажа,

фотомонтажа, пространственных конструкций,

иногда динамических.

Но давайте

поподробнее остановимся на архитектуре

данного стиля.

Конструктивизм в архитектуре

Значительных

успехов в 20— 30-х гг. 20 в. достигла

архитектура. Бурный рост городов,

промышленности, развитие транспорта

приходят в резкое противоречие с не

соответствующей новым требованиям

планировкой старых городов, с их узкими

извилистыми улицами. Необходимость

разрешить осложнившуюся проблему

транспортного обслуживания и обеспечить

нормальные санитарные и жилищные условия

населению, порождают градостроительные

проекты и новые формы расселения людей.

Они характеризуются стремлением смягчить

в городах социальные контрасты и

устранить чрезмерную концентрацию

населения. Вокруг больших городов в

некоторых странах возникают города-сады

с индивидуальными жилыми домами,

промышленные города, рабочие поселки

и т. д. со строго функциональным

расчленением территории. Внимание

архитекторов привлекли задачи не только

промышленного, но и массового жилищного

строительства, разработка жилых

комплексов с экономными типовыми

квартирами, рассчитанными на среднюю

и низкооплачиваемую категорию людей.

Больше внимания уделяется проектированию

районов, архитектурному оформлению

ландшафтов. Разрабатываются универсальная

классификация улиц и принципы их

сочетания, создаются сети городских

магистралей, независимых от переходных

улиц и рассекающих город на ряд

обособленных пространств. В проектировании

городов нового типа и крупных промышленных

предприятий все более утверждаются

принципы функционально-конструктивной

системы, зародившейся на рубеже 19—20

вв. Этот стиль в архитектуре получил

название конструктивизма.

В истории русского конструктивизма

профессиональные архитекторы

проектировали всевозможные модульные

конструкции жилых единиц, соединяющиеся

между собой в большие комплексы,

движущиеся по наружным стенам лифты и

т. д. Корифеем русского (советского)

конструктивизма считается Константин

Мельников. Начав с постройки российских

павильонов на Международных выставках

в стиле традиционной деревянной

архитектуры, благодаря которым он

приобрел международную известность,

Мельников переходит к проектированию

очень актуальных построек нового

(революционного) типа и назначения -

рабочих клубов. Клуб им. Русакова,

В истории русского конструктивизма

профессиональные архитекторы

проектировали всевозможные модульные

конструкции жилых единиц, соединяющиеся

между собой в большие комплексы,

движущиеся по наружным стенам лифты и

т. д. Корифеем русского (советского)

конструктивизма считается Константин

Мельников. Начав с постройки российских

павильонов на Международных выставках

в стиле традиционной деревянной

архитектуры, благодаря которым он

приобрел международную известность,

Мельников переходит к проектированию

очень актуальных построек нового

(революционного) типа и назначения -

рабочих клубов. Клуб им. Русакова,

клуб

им. Русакова. арх. К. Мельников.

построенный

им в 1927-28 годах, не имеет ничего общего

ни с архитектурой предшествующего

столетия, ни с архитектурой модерна.

Здесь чисто геометрические бетонные

конструкции организованы в некую

структуру, форма которой определена ее

назначением. Последнее замечание

относится практически ко всей архитектуре

модерна и 20 века и определяется как

функционализм. В архитектуре конструктивизма

функционализм приводит к созданию

динамичных сооружений, состоящих из

достаточно простых формальных элементов,

совершенно лишенных привычного

архитектурного декора, соединенных в

соответствии с организацией внутреннего

пространства и работой основных

конструкций. Язык архитектурных форм,

таким образом "очищается" от всего

необязательного, декоративного,

неконструктивного. Это язык нового

мира, порвавшего со своим прошлым.

Рождающийся архитектурный образ ясно

передает динамику художественных

процессов и жизни в постреволюционной

России, упоение современными техническими

возможностями. Архитекторы стиля

конструктивизм считали, что в создании

архитектурного образа современного

сооружения должны принимать участие

все элементы здания, даже такие, как

вывески, часы, рекламные щиты,

громкоговорители, шахты лифтов и т. д.,

поэтому все их также должен проектировать

архитектор. Советские конструктивисты

сосредоточили свои усилия на двух

больших задачах: проектировании

образцового социалистического города

и коммунального многоквартирного жилья

для рабочих - домов-коммун. Идя навстречу

новым потребностям социалистического

государства, конструктивисты занимались

проектированием и строительством таких

типов построек, как конторы, универмаги,

санатории, типографии, исследовательские

центры, заводы и фабрики, рабочие клубы

и гидроэлектростанции. Молодая советская

архитектура первых послереволюционных

десятилетий реально была в авангарде

мировой архитектуры, реализуя или

создавая на бумаге самые смелые проекты,

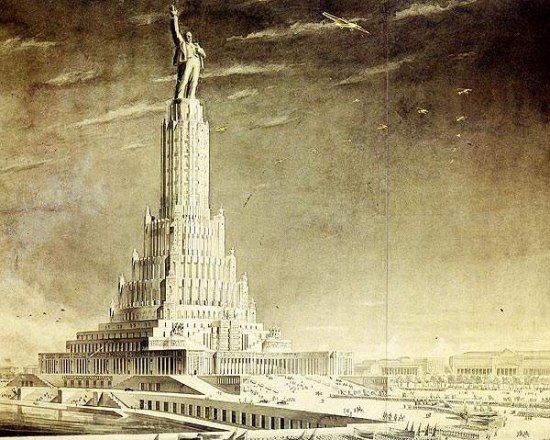

среди которых знаменитый Дворец Советов,

который так и не смогли построить на

месте разрушенного храма Христа

Спасителя.

клуб

им. Русакова. арх. К. Мельников.

построенный

им в 1927-28 годах, не имеет ничего общего

ни с архитектурой предшествующего

столетия, ни с архитектурой модерна.

Здесь чисто геометрические бетонные

конструкции организованы в некую

структуру, форма которой определена ее

назначением. Последнее замечание

относится практически ко всей архитектуре

модерна и 20 века и определяется как

функционализм. В архитектуре конструктивизма

функционализм приводит к созданию

динамичных сооружений, состоящих из

достаточно простых формальных элементов,

совершенно лишенных привычного

архитектурного декора, соединенных в

соответствии с организацией внутреннего

пространства и работой основных

конструкций. Язык архитектурных форм,

таким образом "очищается" от всего

необязательного, декоративного,

неконструктивного. Это язык нового

мира, порвавшего со своим прошлым.

Рождающийся архитектурный образ ясно

передает динамику художественных

процессов и жизни в постреволюционной

России, упоение современными техническими

возможностями. Архитекторы стиля

конструктивизм считали, что в создании

архитектурного образа современного

сооружения должны принимать участие

все элементы здания, даже такие, как

вывески, часы, рекламные щиты,

громкоговорители, шахты лифтов и т. д.,

поэтому все их также должен проектировать

архитектор. Советские конструктивисты

сосредоточили свои усилия на двух

больших задачах: проектировании

образцового социалистического города

и коммунального многоквартирного жилья

для рабочих - домов-коммун. Идя навстречу

новым потребностям социалистического

государства, конструктивисты занимались

проектированием и строительством таких

типов построек, как конторы, универмаги,

санатории, типографии, исследовательские

центры, заводы и фабрики, рабочие клубы

и гидроэлектростанции. Молодая советская

архитектура первых послереволюционных

десятилетий реально была в авангарде

мировой архитектуры, реализуя или

создавая на бумаге самые смелые проекты,

среди которых знаменитый Дворец Советов,

который так и не смогли построить на

месте разрушенного храма Христа

Спасителя.

С

наступлением сталинского тоталитаризма

в 30-е годы Россия постепенно теряет свои

позиции в архитектуре, и до сих пор их

не удается восстановить.

Важной вехой в развитии конструктивизма

стала деятельность талантливых

архитекторов — братьев Леонида, Виктора

и Александра Весниных. Они пришли к

осознанию лаконичной «пролетарской»

эстетики, уже имея солидный опыт в

проектировании зданий, в живописи и в

оформлении книг. (Они начали свою карьеру

ещё в эпоху Модерн).

Впервые архитекторы — конструктивисты

громко заявили о себе на конкурсе

проектов здания Дворца Труда в Москве.

Проект Весниных выделялся не только

рациональностью плана и соответствием

внешнего облика эстетическим идеалам

современности, но и подразумевал

использование новейших строительных

материалов и конструкций.

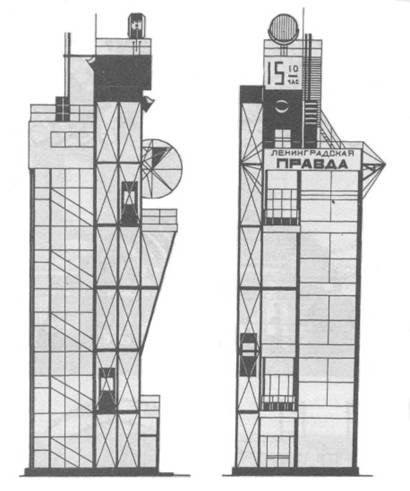

Следующим этапом был конкурсный проект

здания газеты «Ленинградская правда»

(московского отделения).

С

наступлением сталинского тоталитаризма

в 30-е годы Россия постепенно теряет свои

позиции в архитектуре, и до сих пор их

не удается восстановить.

Важной вехой в развитии конструктивизма

стала деятельность талантливых

архитекторов — братьев Леонида, Виктора

и Александра Весниных. Они пришли к

осознанию лаконичной «пролетарской»

эстетики, уже имея солидный опыт в

проектировании зданий, в живописи и в

оформлении книг. (Они начали свою карьеру

ещё в эпоху Модерн).

Впервые архитекторы — конструктивисты

громко заявили о себе на конкурсе

проектов здания Дворца Труда в Москве.

Проект Весниных выделялся не только

рациональностью плана и соответствием

внешнего облика эстетическим идеалам

современности, но и подразумевал

использование новейших строительных

материалов и конструкций.

Следующим этапом был конкурсный проект

здания газеты «Ленинградская правда»

(московского отделения).

Проект

московского отделения газеты «Ленинградская

правда». Архитекторы А. и В. Веснины.

1924.

Задание было на редкость сложным

— для строительства предназначался

крохотный участок земли — 6x6 м на

Страстной площади.

Веснины создали миниатюрное, стройное

шестиэтажное здание, которое включало

не только офис и редакционные помещения,

но и газетный киоск, вестибюль, читальный

зал (одна из задач конструктивистов

заключалась в том, чтобы на малой площади

сгруппировать максимальное количество

жизненно необходимых помещений).

Ближайшим соратником и помощником

братьев Весниных был Моисей Яковлевич

Гинзбург, который был непревзойдённым

теоретиком архитектуры первой половины

XX века. В своей книге «Стиль и эпоха» он

размышляет о том, что каждый стиль

искусства адекватно соответствует

«своей» исторической эпохе. Развитие

новых архитектурных течений, в частности,

связано с тем, что происходит «…непрерывная

механизация жизни» , а машина есть

«…новый элемент нашего быта, психологии

и эстетики». Гинзбург и братья Веснины

организовывают Объединение современных

архитекторов (ОСА), в которое вошли

ведущие конструктивисты.

C 1926 года конструктивисты начинают

выпускать свой журнал — «Современная

архитектура» (или просто «СА)». Выходил

журнал на протяжении пяти лет. Оформлением

обложек занимался Алексей Ган.

В конце 20-х годов конструктивизм стал

распространяться за пределы Советского

Союза, получив наибольшее распространение

в Германии и Нидерландах. В середине

60-х - 70-х годах традиции и идеи конструктивизма

нашли неожиданное продолжение в

архитектуре так называемого "хай-тек",

направления, демонстративно обнажающего

не только работу архитектурных

конструкций, но и инженерных коммуникаций.

Проект

московского отделения газеты «Ленинградская

правда». Архитекторы А. и В. Веснины.

1924.

Задание было на редкость сложным

— для строительства предназначался

крохотный участок земли — 6x6 м на

Страстной площади.

Веснины создали миниатюрное, стройное

шестиэтажное здание, которое включало

не только офис и редакционные помещения,

но и газетный киоск, вестибюль, читальный

зал (одна из задач конструктивистов

заключалась в том, чтобы на малой площади

сгруппировать максимальное количество

жизненно необходимых помещений).

Ближайшим соратником и помощником

братьев Весниных был Моисей Яковлевич

Гинзбург, который был непревзойдённым

теоретиком архитектуры первой половины

XX века. В своей книге «Стиль и эпоха» он

размышляет о том, что каждый стиль

искусства адекватно соответствует

«своей» исторической эпохе. Развитие

новых архитектурных течений, в частности,

связано с тем, что происходит «…непрерывная

механизация жизни» , а машина есть

«…новый элемент нашего быта, психологии

и эстетики». Гинзбург и братья Веснины

организовывают Объединение современных

архитекторов (ОСА), в которое вошли

ведущие конструктивисты.

C 1926 года конструктивисты начинают

выпускать свой журнал — «Современная

архитектура» (или просто «СА)». Выходил

журнал на протяжении пяти лет. Оформлением

обложек занимался Алексей Ган.

В конце 20-х годов конструктивизм стал

распространяться за пределы Советского

Союза, получив наибольшее распространение

в Германии и Нидерландах. В середине

60-х - 70-х годах традиции и идеи конструктивизма

нашли неожиданное продолжение в

архитектуре так называемого "хай-тек",

направления, демонстративно обнажающего

не только работу архитектурных

конструкций, но и инженерных коммуникаций.

Конструктивизм - (франц. constructivisme от лат. constructio – построение). Конструирование – один из приемов формообразования, основанный на точных расчетах физических свойств материалов и функций объекта.

Конструирование составляет один из этапов или компонентов процесса проектирования, главным образом – в области архитектуры и дизайна. Цель конструирования – организация оптимальной функциональной связи элементов композиции. В истории изобразительного искусства, в том числе и в прикладной художественной деятельности, конструктивистские тенденции существуют в «скрытом виде». На рубеже XIX-XX вв. , на волне антиэклектического движения, художники Модерна – Ар Нуво стремились к прочной, ясной конструктивной основе композиции в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. В стиле Ар Нуво такой конструктивной основой стала изогнутая линия, в геометрическом стиле австрийского и английского модерна – квадрат, прямоугольник. Мастера этих стилистических течений ощущали, что крайняя деструктивность разрушает композицию. В области архитектуры конструктивистские тенденции были усилены внедрением новой промышленной технологии и материалов – железа, бетона, стекла. Однако самым неожиданным образом отвергнутый европейцами конструктивизм возродился русской революцией. Почву этому, в сущности примитивному, течению создали нигилизм революционного авангарда и романтика утопических идеалов «тотального конструирования жизни». Владимир Маяковский с гордостью писал в журнале «ЛЕФ» («Левый фронт»): «Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства – конструктивизм, понимающий формальную работу художника только как инженерную, нужную для оформления всей нашей жизни... Здесь не возьмешь головной выдумкой. Для стройки новой культуры необходимо чистое место... Нужна Октябрьская метла». Конструктивисты – братья Веснины, Михаил Гинзбург, И. Леонидов, Л. Лисицкий, К. Мельников, В. Татлин – отрицали традиционный художественно-образный подход к формообразованию. А. Веснин, к примеру, утверждал, что «вещи, создаваемые современными художниками, должны быть чистыми конструкциями без балласта изобразительности». В 1924 г. вышла в свет книга М. Гинзбурга «Стиль и эпоха» – манифест советского конструктивизма. В «первую рабочую группу конструктивистов», созданную в 1921 г. в ИНХУКе в Москве, входили А. Ган, К. Иогансон, К. Медунецкий, А. Родченко, братья Стенберги, В. Степанова. Их декларации отличались амбициозностью, политизацией и наивным видением будущего. Показательно, что уже в том же 1921 г. Б. Арватов, теоретик «производственного искусства», признавал: «художник не может быть инженером», поскольку «ситуация в нашем обществе трагична». В 1925 г. возникло «Объединение современных архитекторов» («ОСА»), его председателем стал А. Веснин. В 1926 г. стал выходить журнал «Современная архитектура» («СА»). А. Ган заявлял: «Советский строй и его практика – единственная школа конструктивизма... Наш конструктивизм поставил ясные цели: найти коммунистическое выражение материальных сооружений». И далее: «Советский конструктивизм – стройное дитя индустриальной культуры, которое высвободила пролетарская революция». Парадокс заключался в том, что создаваемые архитекторами-конструктивистами проекты были нефункциональны и, как правило, невыполнимы в материале. Конструктивистские «дома-коммуны» не только невыразительны, но и неудобны для жилья: прямоугольные коробки, функциональные «ячейки» и блоки, «принудительная» геометризация, отсутствие зрительных акцентов: выявления верха и низа, основания и завершения делали их скучными и неприглядными. Ощущая этот недостаток, конструктивисты стали использовать в архитектурных проектах средства цветной графики, плаката, фотомонтажа, идеи живописцев-супрематистов. Проекты выглядели красочными, веселыми, «агитационными». В этом же русле развивались конструктивистское оформление книги Л. Лисицкого, фотография А. Родченко, рисунки тканей В. Степановой и Л. Поповой, сценография А. Веснина, Л. Поповой, В. Степановой для театров В. Мейерхольда и А. Таирова. Их работы талантливы, дерзки, необычны и кажутся революционными. Однако подмена композиционного начала придуманной, декларативной конструктивностью приводила к тому, что вместе с художественным содержанием из искусства конструктивизма «выпал сам человек». Новая идеология, стремившаяся преобразовать жизнь в строго регламентированный технологический процесс, действительно могла превратить, как точно сформулировал Ле Корбюзье, дом – в «машину для жилья», стул в – «аппарат для сидения», а вазу – «в ёмкость». Конструктивистский стандарт входил в противоречие с принципом антропоморфизма, положенным в основу европейской культуры. Человек больше не был «мерой всех вещей». Об архитектурном сооружении Ле Корбюзье говорил: «Дом представляет собой объект, поставленный на землю посреди пейзажа», как будто заранее известно, что он будет чуждым природе. Среди посредственных проектов советского конструктивизма выделяются оригинальные, например, собственный дом архитектора Константина Мельникова в Москве, в Кривоарбатском переулке – это необычное планировочное решение из двух врезанных друг в друга цилиндров. Другой архитектор, И. Леонидов, выдвинул непревзойденную по нигилизму идею возведения в самом центре Москвы, на Красной площади, «генерал-доминанты» – огромной башни Наркомтяжпрома (здания Министерства тяжелой промышленности), намного превосходящей по высоте все кремлевские соборы вместе с колокольней Ивана Великого! Согласно этой затее, к счастью, не реализованной, но ассоциирующейся с проектом перестройки Кремля В. Баженова, Красная площадь должна была быть «расширена до двухсот метров». Это считалось необходимым для лучшего обзора памятника «победоносному рабочему классу» и проведения празднеств «пролетарского коллектива». Гипноз нового идеала был столь силен, что талантливый мастер искренне верил: созданный им «инструмент, введенный в тонкую и величественную музыку архитектуры Красной площади», будет по своей художественной ценности «ведущим», поскольку выражает «гордость нового человека». Проект остался на бумаге, но в 1924 г. Красную площадь украсил Мавзолей В. Ленина, созданный в неоклассически-конструктивистских формах по проекту архитектора А. Щусева. В 1922 г. Л. Лисицкий и писатель И. Эренбург стали издавать конструктивистский журнал «Вещь», но редакцию решили разместить в Берлине. По мере реального строительства советского государства становилось ясно, что конструктивизм, как и дореволюционный футуризм с его анархистскими идеями, «не ко двору». Конструктивизм 1920-х гг. постепенно вытеснялся более социально ориентированным функционализмом 1930-х гг. Конструктивисты уходили в безопасную область «бумажного проектирования». В 1923-1925 гг. К. Медунецкий, В. Стенберг, А. Родченко, Л. Попова, В. Татлин примкнули к новому движению «ЛЕФ». Скульпторы конструктивисты, братья Н. Габо и А. Певзнер, в 1923 году эмигрировали. В 20-х гг. целый ряд художественных направлений сохранял преемственность с искусством русского модерна и авангарда — во многом благодаря тому, что продолжали работать мастера начала века. С другой стороны, функции искусства в обществе становились все более разнообразными. Возникли новые виды художественной деятельности: кино, реклама, дизайн. Активные споры вели «станковисты» (сторонники станковых форм искусства) и «производственники», или конструктивисты, деятельность которых была направлена на то, чтобы усовершенствовать предметную среду, окружающую человека. Начало движения конструктивистов связано с московским Обществом молодых художников (ОБМОХУ), которое организовали в 1919 г. Константин (Казимир Константинович) Медунецкий (1899—1935) и братья Стенберги — Владимир Августович (1899—1982) и Георгий Августович (1900—1933). На выставках ОБМОХУ художники демонстрировали в основном трехмерные конструкции — в пространстве и на плоскости. Если в супрематических композициях Казимира Малевича наибольшую ценность имело непосредственное живописное ощущение, то произведения ОБМОХУ принадлежали к области дизайна. Их легко было применить в оформлении спектакля или книги, в плакате и при фотосъемке. Эль Лисицкий (настоящее имя Лазарь Маркович Лисицкий, 1890— 1941) называл свои работы «проуны» — «проекты утверждения нового». По словам автора, они представляли собой «пересадочную станцию из живописи в архитектуру». Александр Михайлович Родченко (1891 —1956) «конструировал» книги, создавал рекламные плакаты, проектировал мебель и одежду, занимался фотографией. Для подготовки художников — инженеров и конструкторов, способных проектировать промышленные изделия, в 1920 г. в Москве были созданы Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС). Мастерские объединяли несколько факультетов: архитектурный, графический (полиграфии и печатной графики), обработки металла, дерева, живописный, керамический, скульптурный и текстильный. Первые два года учащиеся должны были постигать общие для искусства законы формообразования, а затем предполагалась специализация на каком-либо факультете. В 1926 г. московский ВХУТЕМАС был преобразован во ВХУТЕИН — Высший художественно-технический институт. (С 1922 г. ВХУТЕИН уже существовал в Ленинграде вместо Академии художеств.) В 1930 г. ВХУТЕИН был закрыт, его факультеты стали отдельными институтами — полиграфическим, текстильным и т. д.

Что касается живописи, то уже в 20-х гг. критики отмечали ее «поворот к реализму». Под реализмом они подразумевали прежде всего интерес к изобразительности (в противовес абстракции), к классической живописной традиции. Обращение к классике можно объяснить и требованиями идеологии: искусство советского государства призвано было использовать лучшие достижения мировой культуры. Это определило поиски четких и ясных форм «большого стиля».

Архитектура неоклассицизма («сталинский ампир») и живопись и скульптура «социалистического реализма» 30-50 гг. (В.И.Мухина, А.А.Дейнека, С.В.Герасимов, А.А.Пластов, Ю.И.Пименов).

Неоклассицизм еще называют сталинский ампир. В этом стиле выполнены все послевоенные застройки центров крупных городов (1946-1955). Московские высотки - это гениальные примеры этого стиля. Вычурность форм, статуи, узоры и барельефы, колоннады, монументальность.

Неоклассицизм XX века повторяет классицизму XVII-XVIII вв. с его обращением к античному греческому и римскому стилям. Современное использование классики включает строгие античные, пышные и прихотливые формы, присущие ампиру и рококо. Для неоклассического декора характерны изображения листьев акантуса, раковин, архитектурные фрагменты.

Интерьеры эпохи неоклассицизма сталинского ампира

Потолки были высокими - от 3 до 3,6 м. Под потолком — обязательный лепной карниз упрощенного профиля и лепные розетки под люстры. Внутриквартирные двери белого цвета, частично или полностью застеклены, что конрастировало с темной и тяжелой мебелью. Рамы окон изготавливались из дуба и красились темно-коричневой краской. Плитку в ванных комнатах и санузлах использовали белую или другого светлого оттенка.

Интерьер квартиры эпохи неоклассицизма советского ампира был добротен, строг, но массивен. Эта сдержанная роскошь, которая как-бы боялась раскрыться. Мебель и декор стилизовали под наполеоновский ампир и классицизм с элементами барокко.