- •Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

- •Экономическая теория Конспект лекций

- •Раздел I. Введение в экономическую теорию

- •Вопрос 1. Предмет экономической теории и ее функции

- •Вопрос 2. История развития экономической теории

- •Вопрос 3. Метод экономической теории

- •Вопрос 1. Основные экономические аксиомы

- •Вопрос 2. Кривая производственных возможностей

- •Вопрос 3. Кругооборот товаров и ресурсов в экономике

- •Вопрос 4. Собственность как экономическая категория

- •Вопрос 5. Типы экономических систем

- •Вопрос 1. Причины возникновения рыночных отношений. Характеристика рынка

- •Вопрос 2. Сущность и функции рынка. Генезис рынка

- •Вопрос 3. Структура и виды рынков. Границы рыночных отношений

- •Раздел II. Микроэкономика

- •Вопрос 1. Спрос и закон спроса

- •Вопрос 4. Административный контроль над ценами и рыночный механизм

- •Вопрос 1. Эластичность спроса по цене

- •Вопрос 2. Эластичность спроса по доходу

- •Вопрос 3. Перекрестная эластичность спроса

- •Вопрос 4. Эластичность предложения по цене

- •Вопрос 1. Теория полезности. Количественный (кардиналистский) подход к анализу потребностей и спроса

- •Вопрос 2. Порядковый (ординалистский) подход к анализу потребностей и спроса. Предпочтения потребителя

- •Вопрос 3. Кривые безразличия. Карты безразличия. Предельные нормы замены

- •Вопрос 4. Линия бюджетного ограничения. Равновесие потребителя

- •Вопрос 5. Реакция потребителя на изменение дохода. Кривые Энгеля

- •Вопрос 6. Реакция потребителя на изменение цен. Кривая «цена – потребление»

- •Вопрос 7. Эффект дохода и эффект замены

- •Вопрос 1. Понятие производственной функции. Производст-венная функция в краткосрочном периоде

- •Вопрос 2. Производственная функция в долгосрочном периоде

- •Объемы производства условного продукта (в шт.) при различных cочетаниях затрат труда (l) и капитала (k)

- •Вопрос 3. Равновесие производителя

- •Вопрос 4. Развитие производства и эффект масштаба

- •Вопрос 1. Понятие издержек производства. Бухгалтерские и экономические издержки производства

- •Бухгалтерская прибыль выручка бухгалтерские неявные экономическая

- •Вопрос 2. Издержки производства в краткосрочном периоде

- •I стадия II cтадия III и IV cтадии

- •Вопрос 4. Издержки производства в долгосрочном периоде

- •Вопрос 1. Признаки совершенной конкуренции

- •Вопрос 2. Правило максимизации прибыли фирмы-совершенного конкурента

- •Вопрос 3. Кривая предложения фирмы в краткосрочном периоде

- •Вопрос 4. Предложение фирмы-совершенного конкурента в долгосрочном периоде

- •Вопрос 5. Долгосрочное предложение отрасли в условиях совершенной конкуренции

- •Вопрос 6. Эффективность конкурентных рынков

- •Вопрос 1. Признаки и условия существования монополии

- •Вопрос 2. Определение цены и объема производства монополистом

- •Вопрос 3. Социально-экономические последствия монополии

- •Вопрос 4. Антимонопольная политика государства

- •Вопрос 5. Ценовая дискриминация

- •Вопрос 6. Регулирование естественных монополий

- •Вопрос 1. Условия существования монополистической конкуренции

- •Вопрос 3. Издержки монополистической конкуренции

- •Вопрос 4. Олигополия

- •Вопрос 5. Модели олигополии

- •Вопрос 6. Картели

- •Вопрос 1. Спрос на факторы производства и его эластичность. Предельная доходность фактора и предельные издержки

- •Вопрос 2. Рынок труда. Равновесная заработная плата и занятость

- •Вопрос 3. Рынок капитала. Равновесие на рынке капитала. Принцип дисконтирования

- •Вопрос 4. Рынок природных ресурсов. Земельная рента и цена земли

- •Раздел III. Макроэкономика

- •Вопрос 1. Система национальных счетов: понятие, основные принципы построения, структура

- •Вопрос 2. Основные макроэкономические показатели развития национальной экономики

- •Вопрос 3. Способы исчисления внп

- •Номинальный ввп России в 2003 г. (в текущих ценах, млрд руб.)

- •Вопрос 4. Номинальный, реальный и потенциальный внп

- •Номинальный внп

- •Дефлятор

- •( Потенциальный выпуск – Фактический выпуск) х 100 %

- •Вопрос 5. Чистый национальный продукт, национальный доход и личный располагаемый доход

- •Вопрос 6. Валовой национальный продукт и общественное благосостояние

- •Вопрос 1. Совокупный спрос, ценовые и неценовые факторы, его определяющие

- •Вопрос 2. Совокупное предложение, его ценовые и неценовые факторы

- •Вопрос 3. Равновесие между уровнем цен и объемом производства. Эффект храповика

- •Вопрос 1. Потребление и сбережения, их взаимосвязь и различие

- •Вопрос 2. Функциональная роль инвестиций

- •Вопрос 3. Теория мультипликатора

- •Вопрос 1. Кривая is как характеристика множества равновесных состояний на рынке благ

- •Вопрос 2. Кривая lm как характеристика множества равновесных состояний на рынке денег

- •Вопрос 3. Совместное равновесие рынка благ и рынка денег: is-lm модель

- •Вопрос 1. Понятие макроэкономического равновесия. Модель Вальраса

- •Вопрос 2. Классическая теория макроэкономического равновесия. Схемы воспроизводства к. Маркса

- •Вопрос 3. Модель Леонтьева «Затраты-выпуск»

- •Лекция 18. Цикличность и экономический рост

- •Вопрос 1. Понятие и факторы экономического роста

- •Вопрос 2. Посткейнсианские модели экономического роста

- •Вопрос 3. Неоклассическая модель роста р. Солоу

- •Вопрос 4. Цикличность экономического роста

- •Виды экономических циклов

- •Лекция 19. Инфляция и безработица

- •Вопрос 1. Инфляция, ее причины и показатели. Инфляция спроса и инфляция издержек. Виды инфляции

- •Вопрос 2. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика государства

- •Вопрос 3. Безработица, ее виды и порядок измерения. Закон Оукена

- •Вопрос 4. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса

- •Вопрос 1. Эволюция взглядов на государственное регулирование экономики в условиях рыночных отношений

- •Вопрос 2. Недостатки рыночного саморегулирования и цели государственной экономической политики

- •Вопрос 3. Основные принципы и функции государственного регулирования экономики

- •Вопрос 4. Предпринимательская деятельность государства

- •Вопрос 1. Характеристика государственного бюджета

- •Вопрос 2. Виды и функции налогов

- •Вопрос 3. Фискальная политика государства

- •Вопрос 4. Проблемы реализации фискальной политики и сбалансированности государственного бюджета

- •Лекция 22. Кредитно-денежная система и ее функционирование

- •Вопрос 1. Деньги и их функции. Предложение денег и спрос на деньги. Денежный рынок

- •Вопрос 2. Кредитно-финансовая система государства. Центральный банк и его функции

- •Вопрос 3. Процесс создания новых денег. Кредитно-денежный мультипликатор

- •Создание новых денег

- •Вопрос 4. Инструменты кредитно-денежной политики цб

- •Лекция 23. Социальная политика государства

- •Вопрос 1. Доходы населения и источники их формирования

- •Вопрос 2. Неравенство доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини.

- •Вопрос 3. Уровень жизни. Государственное регулирование доходов

- •Лекция 24. Мировой рынок. Международная торговля

- •Вопрос 1. Международное разделение труда: принципы и перспективы развития

- •Вопрос 2. Международная валютная система

- •Вопрос 3. Международный рынок капиталов

- •Вопрос 4. Международная торговля. Теория сравнительных преимуществ

- •Вопрос 5. Платежный и торговый балансы: сущность и структура

- •Рекомендуемая литература

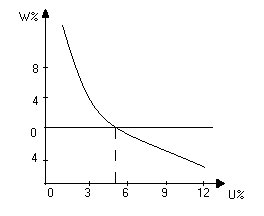

Вопрос 4. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса

Сравнение конкретных данных об изменениях инфляции и безработицы привели многих исследователей к убеждению, что между этими двумя явлениями существует взаимосвязь.

Наглядное представление о соотношении нормы безработицы и уровня инфляции дает так называемая кривая Филлипса.

Рис. 19.4. Кривая Филлипса

Кривая Филлипса свидетельствует о том, что рост номинальной зарплаты может сосуществовать с заметной величиной безработицы. Зарплата, по мнению Филлипса, обнаруживала тенденцию к росту задолго до достижения полной занятости, при уровне безработицы в 5,5 %. Более того, уровень безработицы, при котором номинальная ставка зарплаты становится гибкой, может быть еще выше.

Кривая Филлипса фактически отражает зависимость между уровнем безработицы и инфляцией издержек, инспирированной ростом заработной платы. Более поздние исследования показали, что существует не менее устойчивая зависимость между темпами инфляции в экономике и уровнем безработицы. Таким образом, приняв допущение о замене зарплаты ценами, вместо изменения денежной зарплаты на оси ординат стали откладывать изменения цен (темп инфляции). В таком виде кривую Филлипса стали использовать для разработки экономической политики, прежде всего для определения условий, при которых возможны высокий уровень занятости и производства и определенная стабильность цен.

Споры о характере взаимосвязи между инфляцией и безработицей не затихают и по сей день. Представители различных школ проявляют единство только относительно вида долгосрочной кривой Филлипса, которая представляет собой в долгосрочном периоде вертикальную линию, четко фиксированную на уровне естественной безработицы. Это говорит о том, что темп инфляции в экономике может быть любым, а занятость – только полной.

Лекция 20. Государство в рыночной экономике

1. Эволюция взглядов на государственное регулирование экономики в условиях рыночных отношений. 2. Недостатки рыночного саморегулирования и цели государственной экономической политики. 3. Основные принципы и функции государственного регулирования экономики. 4. Предпринимательская деятельность государства.

В рамках данной темы мы будем рассматривать проблемы, связанные с необходимостью и возможностью государственного регулирования рыночной экономики.

Вопрос 1. Эволюция взглядов на государственное регулирование экономики в условиях рыночных отношений

Проблема государственного регулирования экономики была сформулирована уже в ХY – ХYIII вв. представителями ведущей в эту эпоху экономической школы – школы меркантилистов (от итал. mercante – торговец, купец). Концепция меркантилизма возникла на этапе формирования капиталистического хозяйства (важнейшими представителями меркантилизма являются Томас Мэн, Жан Батист Кольбер, Антуан де Монкретьен). Внимание меркантилистов было сосредоточено главным образом на сфере обращения (торговле). В качестве основного показателя богатства государства меркантилисты рассматривали количество денег (золотых и серебряных монет, сокровищ), которыми располагает страна, а именно в сфере торговли, по их мнению, это богатство и создавалось. Причем, как полагали представители этой экономической школы, торговля внутри страны лишь перемещает деньги из рук в руки (поэтому государство богаче не становится), и только внешняя торговля приумножает богатство страны (т.е. необходимо продавать больше товаров за рубеж, но, соответственно, меньше покупать иностранных товаров, отдавая свои деньги другим государствам). Таким образом, ограничивая рамки экономического влияния государства лишь сферой обращения, меркантилисты основную роль государства видели в поощрении экспорта, главным образом готовой продукции, и в проведении государством протекционистской экономической политики, т.е. политики, направленной на защиту национальной экономики от иностранной конкуренции путем прямого или косвенного ограничения импорта товаров.

Эпоха первоначального накопления капитала сменилась эпохой бурного развития капиталистического производства. Уже в конце ХУII – 1-й половине ХУIII в., в период развития мануфактурного производства, изменились представления о сфере экономики, в которой создается общественное богатство – вместо сферы обращения ею стала сфера производства. На смену протекционизму меркантилистов пришла концепция экономического либерализма, которая базировалась на принципах неограниченной свободы конкуренции предпринимателей. Данная концепция стала базовой для нового направления экономической мысли – классической политической экономии, которая господствовала на исторической арене два столетия. Приведем суждения, связанные с проблемой государственного вмешательства в экономику наиболее ярких представителей этой школы. Основоположником классической политической экономии в Англии считается Уильям Петти (1623 – 1687). Как и у других представителей классической школы, предметом исследования У. Петти стала сфера материального производства, поскольку в этой сфере, по его мнению, создается и приумножается богатство страны. Отстаивая в своих трудах экономические и политические интересы буржуазии, У. Петти в то же время не был свободен от некоторых идей присущих теории меркантилистов. В частности, он не отрицает государственного вмешательства в хозяйственную жизнь, однако, это вмешательство, по его мнению, должно способствовать развитию производства.

Другой представитель классической школы, Пьер де Буагильбер (1646 – 1714) – основатель классической буржуазной политической эконо-мии во Франции – полагал, что необходимо устранить все препятствия, которые ставит государственная налоговая политика естественному ходу хозяйственной жизни, предлагая заменить существовавшую регрессивную систему налогообложения (т.е. чем больший доход, тем меньше ставка налогообложения) прогрессивной (больший доход облагается большим процентом налоговых взиманий). Также он предлагал освободить внутреннюю торговлю от каких-либо ограничений, что, по его мнению, должно было способствовать расширению внутреннего рынка, росту обращения товаров и денег. Являясь сторонником развития сельского хозяйства как основы экономического развития государства, Буагильбер выступал против политики искусственного занижения цен на зерно, которая препятствовала развитию сельского хозяйства. Он полагал, что условия свободной конкуренции, при которой товары будут иметь на рынке «истинную ценность», наиболее благоприятны для развития экономики.

В рамках классической политической экономии во Франции появляется специфическое течение, получившее название «школа физиократов» (от др.-греч. physiokratia – власть природы). Основополож-ник школы Франсуа Кенэ (1694 – 1774) выступал за развитие фермерского хозяйства как основы рыночного механизма хозяйствования на принципах свободного ценообразования в стране. Кенэ считал, что налогом должен облагаться только «чистый продукт» (т.е. прибавочная стоимость созданная производительным трудом в сельском хозяйстве). Кроме того, полагая, что торговля и промышленность находятся на содержании фермерских хозяйств, он призывал отменить все ограничения для этих сфер, чтобы создать условия для более дешевого их содержания. Физиократы сформулировали принцип невмешательства государства в экономику: «Laissez faire, laissez passer» («Позволяйте делать, что хотят, позволяйте идти, куда хотят»).

Наиболее полно данный принцип свободной конкуренции был изложен в трудах великого английского экономиста Адама Смита (1723 – 1790). Объясняя экономические явления, А. Смит вводит в теорию два основных понятия: «экономический человек» и «естественный порядок». Под "экономическим человеком" А. Смит рассматривал человека, который в своей экономической деятельности руководствуется личным интересом (выгодой), при этом, удовлетворяя свой интерес, каждый человек, по мнению А. Смита, способствует одновременно и интересам развития общества. Сложное взаимодействие хозяйственной деятельности множества людей по А. Смиту, осуществляется «невидимой рукой». Иными словами, он полагал, что экономические явления регулируются стихийными и объективными законами. Условия, при которых осуществляется действие данных законов А. Смит назвал «естественным порядком». На практике он выступал за отмену всех ограничений мобильности рабочей силы, за полную свободу торговли землей (в том числе, он был противником крупного землевладения), против регламентации со стороны правительства в производственной сфере, внутренней и внешней торговле (Например, А. Смит считал, что косвенные налоги (акцизы) должны применяться государством не с целью воздействия на хозяйство, а лишь для пополнения бюджетных доходов.).

Одним из последователей идей А. Смита стал французский экономист Жан – Баптист Сэй (1767 – 1832). Опираясь на смитовский «естественный порядок», включающий в себя гибкость цен и гибкость заработной платы, взаимовыгодный обмен трудом и результатами своего труда всех субъектов рынка, Сэй сформулировал «закон рынков» (широко известный под названием «закон Сэя»), в котором воплотил свою концепцию о беспрепятственной и полной реализации общественного продукта и о бескризисном экономическом росте, при этом исключая всякое вмешательство в экономику извне. В своем законе Ж.-Б. Сэй требует сокращения бюрократического по своей природе государственного аппарата, отрицает политику протекционизма.

Существенные изменения взглядов на роль государства в экономике произошли в конце эры господства классической школы. Так, Джон Стюарт Милль, не отвергая принципа «laissez faire», признает существование сфер общественной деятельности, где рыночный механизм неприемлем (сфер «бессилия рынка»). По мнению Милля, государство должно способствовать совершенствованию системы частной собственности, обеспечивать социальное равенство всех членов общества через создание инфраструктуры рынка, развитие науки, обеспечение материальной поддержки начального образования, упразднение законов, запрещающих деятельность профсоюзов и т.п.

Окончательно несостоятельность классической модели саморегулирующейся рыночной системы стала очевидна в период глубочайшего экономического кризиса, обрушившегося на страны Запада в 1929 – 1933 гг. В экономической науке появляется совершенно новая модель регулирования национальной экономики, способная спасти рыночную экономику от гибельных потрясений. Ее автором стал выдающийся ученый современности Джон Кейнс (1883 – 1946). Основная идея теории Д. Кейнса заключается в том, что система рыночных экономических отношений не является совершенной и саморегулируемой, и что максимально возможную занятость и экономический рост может обеспечить только активное вмешательство государства в экономику посредством широкого использования его фискальной, кредитно-денежной политики и других мер воздействия на рыночный механизм.

Практически одновременно с кейнсианством в 30-е гг. возникла альтернативная система взглядов на проблему государственного регули-рования экономики – неолиберализм. Неолиберальная концепция бази-руется на идее неограниченной свободы конкуренции не вопреки, а благодаря определенному вмешательству государства в экономическую жизнь. Лидер неолиберализма Вальтер Ойкен (1891 – 1950) доказал, что во все времена в одних и тех же обществах естественно сосуществовали два типа экономики: централизовано управляемая и меновая (иначе свободное, открытое хозяйство). Рыночная система не является исключением и также содержит в себе как тот, так и другой вид экономических связей, т.е. является по сути смешанной экономикой.

В рамках неолиберализма появилась концепция социального рыночного хозяйства, которая в 1948 г. легла в основу экономической политики послевоенной Германии, проводившейся Людвигом Эрхардом (1897 – 1977). В ее основе лежит положение о том, что государство для поддержания условий существования свободного рыночного хозяйства должно следить за соблюдением «правил» свободной конкуренции, не допускать установления монопольных цен, обеспечивать охрану частной собственности, обеспечивать гражданам равные права и возможности в получении социальных гарантий и повышении их благосостояния.

Приведенный нами в достаточно краткой форме исторический обзор взглядов на роль государства в рыночной экономике позволяет проследить предпосылки формирования современных подходов, направлений и методов государственного регулирования экономики.