- •Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

- •Экономическая теория Конспект лекций

- •Раздел I. Введение в экономическую теорию

- •Вопрос 1. Предмет экономической теории и ее функции

- •Вопрос 2. История развития экономической теории

- •Вопрос 3. Метод экономической теории

- •Вопрос 1. Основные экономические аксиомы

- •Вопрос 2. Кривая производственных возможностей

- •Вопрос 3. Кругооборот товаров и ресурсов в экономике

- •Вопрос 4. Собственность как экономическая категория

- •Вопрос 5. Типы экономических систем

- •Вопрос 1. Причины возникновения рыночных отношений. Характеристика рынка

- •Вопрос 2. Сущность и функции рынка. Генезис рынка

- •Вопрос 3. Структура и виды рынков. Границы рыночных отношений

- •Раздел II. Микроэкономика

- •Вопрос 1. Спрос и закон спроса

- •Вопрос 4. Административный контроль над ценами и рыночный механизм

- •Вопрос 1. Эластичность спроса по цене

- •Вопрос 2. Эластичность спроса по доходу

- •Вопрос 3. Перекрестная эластичность спроса

- •Вопрос 4. Эластичность предложения по цене

- •Вопрос 1. Теория полезности. Количественный (кардиналистский) подход к анализу потребностей и спроса

- •Вопрос 2. Порядковый (ординалистский) подход к анализу потребностей и спроса. Предпочтения потребителя

- •Вопрос 3. Кривые безразличия. Карты безразличия. Предельные нормы замены

- •Вопрос 4. Линия бюджетного ограничения. Равновесие потребителя

- •Вопрос 5. Реакция потребителя на изменение дохода. Кривые Энгеля

- •Вопрос 6. Реакция потребителя на изменение цен. Кривая «цена – потребление»

- •Вопрос 7. Эффект дохода и эффект замены

- •Вопрос 1. Понятие производственной функции. Производст-венная функция в краткосрочном периоде

- •Вопрос 2. Производственная функция в долгосрочном периоде

- •Объемы производства условного продукта (в шт.) при различных cочетаниях затрат труда (l) и капитала (k)

- •Вопрос 3. Равновесие производителя

- •Вопрос 4. Развитие производства и эффект масштаба

- •Вопрос 1. Понятие издержек производства. Бухгалтерские и экономические издержки производства

- •Бухгалтерская прибыль выручка бухгалтерские неявные экономическая

- •Вопрос 2. Издержки производства в краткосрочном периоде

- •I стадия II cтадия III и IV cтадии

- •Вопрос 4. Издержки производства в долгосрочном периоде

- •Вопрос 1. Признаки совершенной конкуренции

- •Вопрос 2. Правило максимизации прибыли фирмы-совершенного конкурента

- •Вопрос 3. Кривая предложения фирмы в краткосрочном периоде

- •Вопрос 4. Предложение фирмы-совершенного конкурента в долгосрочном периоде

- •Вопрос 5. Долгосрочное предложение отрасли в условиях совершенной конкуренции

- •Вопрос 6. Эффективность конкурентных рынков

- •Вопрос 1. Признаки и условия существования монополии

- •Вопрос 2. Определение цены и объема производства монополистом

- •Вопрос 3. Социально-экономические последствия монополии

- •Вопрос 4. Антимонопольная политика государства

- •Вопрос 5. Ценовая дискриминация

- •Вопрос 6. Регулирование естественных монополий

- •Вопрос 1. Условия существования монополистической конкуренции

- •Вопрос 3. Издержки монополистической конкуренции

- •Вопрос 4. Олигополия

- •Вопрос 5. Модели олигополии

- •Вопрос 6. Картели

- •Вопрос 1. Спрос на факторы производства и его эластичность. Предельная доходность фактора и предельные издержки

- •Вопрос 2. Рынок труда. Равновесная заработная плата и занятость

- •Вопрос 3. Рынок капитала. Равновесие на рынке капитала. Принцип дисконтирования

- •Вопрос 4. Рынок природных ресурсов. Земельная рента и цена земли

- •Раздел III. Макроэкономика

- •Вопрос 1. Система национальных счетов: понятие, основные принципы построения, структура

- •Вопрос 2. Основные макроэкономические показатели развития национальной экономики

- •Вопрос 3. Способы исчисления внп

- •Номинальный ввп России в 2003 г. (в текущих ценах, млрд руб.)

- •Вопрос 4. Номинальный, реальный и потенциальный внп

- •Номинальный внп

- •Дефлятор

- •( Потенциальный выпуск – Фактический выпуск) х 100 %

- •Вопрос 5. Чистый национальный продукт, национальный доход и личный располагаемый доход

- •Вопрос 6. Валовой национальный продукт и общественное благосостояние

- •Вопрос 1. Совокупный спрос, ценовые и неценовые факторы, его определяющие

- •Вопрос 2. Совокупное предложение, его ценовые и неценовые факторы

- •Вопрос 3. Равновесие между уровнем цен и объемом производства. Эффект храповика

- •Вопрос 1. Потребление и сбережения, их взаимосвязь и различие

- •Вопрос 2. Функциональная роль инвестиций

- •Вопрос 3. Теория мультипликатора

- •Вопрос 1. Кривая is как характеристика множества равновесных состояний на рынке благ

- •Вопрос 2. Кривая lm как характеристика множества равновесных состояний на рынке денег

- •Вопрос 3. Совместное равновесие рынка благ и рынка денег: is-lm модель

- •Вопрос 1. Понятие макроэкономического равновесия. Модель Вальраса

- •Вопрос 2. Классическая теория макроэкономического равновесия. Схемы воспроизводства к. Маркса

- •Вопрос 3. Модель Леонтьева «Затраты-выпуск»

- •Лекция 18. Цикличность и экономический рост

- •Вопрос 1. Понятие и факторы экономического роста

- •Вопрос 2. Посткейнсианские модели экономического роста

- •Вопрос 3. Неоклассическая модель роста р. Солоу

- •Вопрос 4. Цикличность экономического роста

- •Виды экономических циклов

- •Лекция 19. Инфляция и безработица

- •Вопрос 1. Инфляция, ее причины и показатели. Инфляция спроса и инфляция издержек. Виды инфляции

- •Вопрос 2. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика государства

- •Вопрос 3. Безработица, ее виды и порядок измерения. Закон Оукена

- •Вопрос 4. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса

- •Вопрос 1. Эволюция взглядов на государственное регулирование экономики в условиях рыночных отношений

- •Вопрос 2. Недостатки рыночного саморегулирования и цели государственной экономической политики

- •Вопрос 3. Основные принципы и функции государственного регулирования экономики

- •Вопрос 4. Предпринимательская деятельность государства

- •Вопрос 1. Характеристика государственного бюджета

- •Вопрос 2. Виды и функции налогов

- •Вопрос 3. Фискальная политика государства

- •Вопрос 4. Проблемы реализации фискальной политики и сбалансированности государственного бюджета

- •Лекция 22. Кредитно-денежная система и ее функционирование

- •Вопрос 1. Деньги и их функции. Предложение денег и спрос на деньги. Денежный рынок

- •Вопрос 2. Кредитно-финансовая система государства. Центральный банк и его функции

- •Вопрос 3. Процесс создания новых денег. Кредитно-денежный мультипликатор

- •Создание новых денег

- •Вопрос 4. Инструменты кредитно-денежной политики цб

- •Лекция 23. Социальная политика государства

- •Вопрос 1. Доходы населения и источники их формирования

- •Вопрос 2. Неравенство доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини.

- •Вопрос 3. Уровень жизни. Государственное регулирование доходов

- •Лекция 24. Мировой рынок. Международная торговля

- •Вопрос 1. Международное разделение труда: принципы и перспективы развития

- •Вопрос 2. Международная валютная система

- •Вопрос 3. Международный рынок капиталов

- •Вопрос 4. Международная торговля. Теория сравнительных преимуществ

- •Вопрос 5. Платежный и торговый балансы: сущность и структура

- •Рекомендуемая литература

Вопрос 2. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика государства

В условиях инфляции экономические субъекты фактически выплачивают еще один налог, не предусмотренный налоговой системой – так называемый инфляционный налог. Известно, что по мере роста уровня цен реальная стоимость наличных денег падает. Когда государство печатает новые деньги, оно тем самым уменьшает стоимость старых денег, находящихся на руках у населения. Следовательно, инфляция выступает как налог на наличные деньги. Получателем инфляционного налога является эмитент денежной массы, т. е. государство.

Кроме того, государство получает дополнительный доход, основанный на прогрессивной шкале налогообложения. Так как инфляция способствует росту номинальных доходов, темп прироста номинальных налоговых поступлений опережает темп инфляции, так как налог уплачивается по более высоким ставкам.

Перераспределение национального дохода между экономическими субъектами в условиях инфляции определяется целым рядом факторов, таких как соотношение темпов ожидаемой и фактической инфляции, темпа инфляции и ставки процента. В однозначном проигрыше оказываются получатели фиксированных номинальных доходов: бюджетники, пенсионеры, студенты.

Целью антиинфляционной политики, проводимой государством, является установление контроля над ценами. Чтобы он был действенным, необходимо прежде всего выявить причины инфляции. Отсюда, антиинфляционная политика подразделяется на активную и адаптивную.

Активная политика направлена на ликвидацию причин, вызвавших инфляцию. Адаптивная политика представляет собой приспособление к условиям инфляции, смягчение ее негативных последствий.

Антиинфляционные меры активной политики классифицируются в зависимости от того, на борьбу с каким видом инфляции они направлены.

Если инфляция возникает на основе неудовлетворительного спроса, то первоочередные меры направлены на сдерживание совокупного спроса. К ним, в первую очередь, следует отнести:

уменьшение денежной эмиссии;

повышение процента по сбережениям населения;

сокращение государственных расходов;

повышение налогов;

стабилизацию валютного курса путем его фиксирования.

Если инфляционная спираль раскручивается в результате роста издержек производства, то в этом случае следует всячески стимулировать инвестиции. Среди мер, направленных против инфляции издержек, можно назвать следующие:

сдерживание роста факторных доходов и цен;

борьбу с монополизмом в экономике;

стимулирование производства в рамках «экономики предложения» посредством снижения налогов, развития конкуренции в инфраструктурном секторе, усиления трудовых мотиваций населения путем изменения социальной политики.

Все вышеизложенное относится к активной антиинфляционной политике.

Адаптивная политика предусматривает:

индексацию доходов;

заключение соглашений с предпринимателями и профсоюзами о темпах роста цен и зарплаты.

Вопрос 3. Безработица, ее виды и порядок измерения. Закон Оукена

Все население страны подразделяется на институциональное и неинституциональное.

Институциональное население – лица, не достигшие трудоспособного возраста, вышедшие на пенсию, находящиеся в больницах, тюрьмах и т.п.

Неинституциональное население – трудоспособное население. Оно подразделяется на самодеятельное (экономически активное) и несамодеятельное.

Несамодеятельное население – лица, не работающие по найму и не ищущие работу по найму (студенты, домохозяйки, люди свободных профессий, предприниматели и т.п.).

Самодеятельное население (рабочая сила) – лица, работающие по найму либо ищущие работу, т.е. занятые и безработные.

Безработица определяется как наличие контингента лиц старше определенного возраста, не имеющих работы, но способных работать и ищущих работу в данный период, т.е. зарегистрированных в государственной службе занятости в качестве безработных.

Лица, не имеющие работы и активно ее не ищущие, считаются выбывшими из состава рабочей силы.

Отношение числа безработных к численности рабочей силы называется нормой безработицы:

численность безработных

U = ------------------------------ 100 % .

численность рабочей силы

Различают структурную, фрикционную и циклическую безработицу.

Структурная безработица имеет место в случае, когда спрос и предложение рабочей силы не совпадают, что вызывает необходимость переобучения кадров для получения новых профессий.

Фрикционная безработица порождена постоянным движением населения из одного региона в другой, от профессии к профессии. В отличие от структурной, фрикционная безработица не связана с переобучением и приобретением новой квалификации.

Циклическая (конъюнктурная) безработица связана с потерей работы и невозможностью найти ее в связи с общим экономическим спадом в стране.

Если в обществе отсутствует циклическая безработица, то считается, что достигнута полная занятость. Уровень безработицы при полной занятости называется естественным уровнем безработицы и равен сумме уровней фрикционной и структурной безработицы. Объем производства при полной занятости называется потенциальным объемом ВНП.

Фактический уровень безработицы подвержен колебаниям, которые определяют величину циклической безработицы. Очевидно, что при циклической безработице производственные мощности используются не полностью, и величина фактического ВНП (национального дохода) меньше той, которая могла бы быть в условиях полной занятости.

Э![]() ту

недовыпущенную продукцию можно измерить

используя закон Оукена, суть которого

в следующем: если фактический уровень

безработицы превышает естественный

уровень на 1 %, то отставание фактического

ВНП от потенциального составляет

%.

ту

недовыпущенную продукцию можно измерить

используя закон Оукена, суть которого

в следующем: если фактический уровень

безработицы превышает естественный

уровень на 1 %, то отставание фактического

ВНП от потенциального составляет

%.

где Уf – потенциальный объем ВНП;

У – фактический объем ВНП;

U – фактический уровень безработицы;

U* – естественный уровень безработицы;

– коэффициент Оукена.

Обычно коэффициент Оукена составляет 2,5 – 3%.

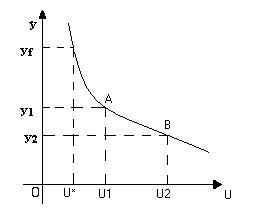

Кривая Оукена приведена на графике ниже (рис. 19.3).

Рис. 19.3. Кривая Оукена

Если экономика находится в состоянии полной занятости, то объем выпускаемой продукции составляет Уf, а норма безработицы – U*. При спаде наблюдается сокращение производства до У1, а фактический уровень безработицы составит U1 (точка A). Также находится точка B и все другие точки кривой Оукена.

При увеличении объема ВНП полной занятости кривая Оукена смещается вверх, при уменьшении – вниз. При увеличении естественной безработицы кривая сдвигается вправо, при уменьшении – влево.