- •Предмет и задачи курса «Введения в языкознание». Разделы языкознания, его связь с другими науками. Прикладное языкознание.

- •Язык как важнейшее средство человеческого общения. Функции языка, основные и факультативные. Отличие языка от других знаковых систем.

- •Общественная сущность языка. Отличие языка человека от языка животных и от других знаковых систем.

- •Взаимосвязь общества и языка. Язык, речь, речевая способность.

- •Современные представления об отношениях между языком и мышлением. Формы мышления, их связь с языком.

- •Язык и мышление. Роль языка в выражении и передаче мысли. Вербальная форма мышления. Понятие о внутренней речи.

- •Проблема происхождения языка. Идеалистические и материалистические теории происхождения языка.

- •Язык как историческая категория. Связь истории языка с историей общества. Законы развития языка.

- •Историческое развитие языка. Интеграция и дифференциация как основные процессы исторического развития и формы взаимодействия языков и диалектов.

- •Язык народности и национальные языки. Многообразие путей образования национальных языков.

- •Многообразие языков мира. Свободные развития национальных языков в современном мире. Место русского языка среди других языков мира.

- •Устройство и работа речевого аппарата. Его функции. Принципы классификации звуков речи.

- •Гласные звуки, их классификация по ряду, подъему и лабиализации, долгие и краткие гласные. Дифтонги.

- •Cогласные звуки. Деление согласных по способу артикуляции, активному органу и месту артикуляции. Палатализация согласных. Аффрикаты.

- •Взаимодействие звуков в речевом потоке. Позиционные фонетические процессы.

- •Фонология. Понятие о фонеме. Системы фонем в языках мира.

- •Происхождение письма и основные этапы его развития. Типология письменных систем Орфография и ее принципы. Транскрипция и транслитерация.

- •3) Транслитерация и практическая транскрипция.

- •Орфография и ее принципы. Транскрипция и транслитерация.

- •Предмет и задачи лексикологии. Разделы лексикологии.

- •Прямое и переносное значение слов. Типы переноса значений слов. Полисемия и омонимия. Типы омонимов.

- •Исторические изменения словарного состава языка. Архаизмы и историзмы. Неологизмы языка и речи.

- •Лексика с точки зрения ее употребления. Активная и пассивная лексика. Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы.

- •Фразеологизмы и свободные сочетания слов. Классификация фразеологизмов.

- •Лексическое и грамматическое значение слова. Средства выражения грамматических значений.

- •Морфологическая структура слова. Морфема как мельчайшая значимая единица и как часть слова. Типы морфем в языках мира.

- •Лексикография как раздел лексикологии. Основные типы словарей. Характеристика одного из лингвистических словарей.

- •Форма слова как единство основы и формообразующего аффикса. Синтетические и аналитические формы слов. Типы словообразования.

- •Грамматика как раздел науки о языке. Грамматическая категория как система форм языка. Морфологические и синтаксические грамматические категории.

- •Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Своеобразие частей речи в языках мира.

- •Принципы классификации частей речи. Имя, глагол, местоимение как часть речи.

- •Предложение и словосочетание. Части речи и члены предложения.

- •Генеалогическая классификация языков. Индоевропейская семья и группы языков. Сравнительно-исторический метод изучения языков.

- •Морфологическая классификация языков. Типологическое исследование языков.

- •Многообразие языков мира. Лингвистическая карта мира. Перспективы развития языка в будущем. Искусственные языки.

- •Язык как система систем. Понятие о языковом уровне. Парадигматические, синтагматические и иерархические отношения между единицами языка.

Язык как система систем. Понятие о языковом уровне. Парадигматические, синтагматические и иерархические отношения между единицами языка.

В системе языка существуют уровни и ярусы, внутри которых -единицы. Между единицами, уровнями и ярусами существуют связи и отношения. Я зык и речь рассматриваются вместе, но это не одно и то же. Потому есть единицы и уровни языковые, есть речевые. например, \одна из речевых единиц звук в языке называется фонемой. Фраза- речевой уровень, предложение- языковой. Универсальная единица- слово.

Уровни- фонетико-фонологический, морфемный., словообразовательный, лексический. морфологический, синтаксический. Далее- текстовый, но он разработан слабо и не всеми принимается за языковой уровень. Есть единицы строевые, это единицы структуры в системе. Например, звук- строевая единица слога, слог-строевая единица слова и т. д. Минимальная произносительная единица в русском языке- слог.

Единицы фонологического уровня--- фонема (звук), морфема( со слогом не совпадает), лексема, семема, синтаксема ( суффикс -ема значит единица). Единицы фонетического уровня- звук, слог, слово, фонетическое слово, синтагма. фраза. Некоторые ученые к единицам другого качества относят ударение. Единицы лексического уровня- слова и устойчивые словосочетания( фразеологизмы). слово состоит из морфем - корень как лексическая единица, префикс. суффиксы. аффиксы, флексии как служебные морфемы. Служебные морфемы имеют два значения- грамматическое и лексическое( кроме флексий) Служебные морфемы кроме окончаний называются аффиксами. Корни имеют лексическое значение. в русском языке различают ещё основу слова. На синтаксическом уровне расматриваются словосочетания с их отношениями и связями и предложения. Отношения в словосочетаниях и предложениях- атрибутивные, изъяснительные, обстоятельственные( много их) предикативные, полупредикативные и др. Связи- подчинение и сочинение. Предложение обязательно должно обладать свойством предикативности.

Современное языкознание исходит из того, что всем языкам присуще нечто общее и вместе с тем каждому языку свойственно особенное, что и создает его индивидуальную специфику. Самым общим свойством всех языков, рассматриваемым в языкознании, выступает членораздельность. Членораздельность понимается, применительно к современным лингвистическим идеям, как способность языка обнаружить такое строение, в котором можно выделять дискретные части: уровни и единицы. Во всех языках, по-видимому, существует, в принципе, одинаковая способность выделять одни и те же уровни и единицы уровней. Рассматриваемое как одно из универсальных характеристик естественного человеческого языка, это свойство входит в сферу исследования лингвистической универсологии. В строении же уровней и единиц, способе их связи обнаруживается специфика конкретных языков, их особенные свойства, что составляет область типологии языка и индивидуального лингвистического описания. Английские ученые много занимаются такими вопросами лингвистического анализа. По мнению лондонцев, нельзя априорно установить определенное число уровней анализа – оно может варьироваться. Согласно концепции Лондонской школы, лингвист должен разложить на составляющие компоненты ту целостную модель поведения, которая называется речью, и применить специальные методы для описания и классификации так называемых элементов речи, которые отожествляются посредством анализа. Этот вид анализа затем сопоставляется с результатами, достигнутыми на различных уровнях, и таким путем приходит к достоверному, так сказать, описанию данного языка. Как правило, уровневый анализ в Лондонской школе приводится таким образом: удостоверившись в реальности данных на социологическом уровне, переходят к разложению этих данных на семантические, грамматические, лексические, фонологические и фонетические компоненты. Вопрос об отношениях между уровнями всегда включает в себя, наряду с вопросом о «направлении», или логическом движении внутри иерархии, и вопрос о положении «крайних точек» и «центра» иерархии. По первому вопросу нет единства мнений. По второму вопросу целый ряд лингвистов выдвигает мнение о том, что грамматика – центральная часть лингвистического анализа, фонетика – его основа, фонология – мост между ними, семантика – конечная часть. Одним из главных уровней уровневого анализа выступает согласование, или непротиворечивость, данных: констатация фактов на одном уровне должна быть представлена по возможности в таком виде, чтобы облегчить и упростить подачу материала на другом уровне. Например, при возможности различной интерпретации материала на фонологическом уровне следует предпочесть ту, которая упрощает описание на уровне грамматики. Лингвист с самого начала должен предусмотреть тот наиболее рациональный способ изложения, или классификации, при котором выбор единиц описания отвечал бы принципам компактности, экономности, простоты и т. д. сразу на нескольких уровнях исследования.

Парадигматические отношения

Парадигматические отношения — это отношения взаимной противопоставленности в системе языка между единицами одного уровня, так или иначе связанными по смыслу. На этих отношениях основываются парадигматические ряды (парадигмы) типа ворон — ворона — ворону и т. д.

Грамматическая падежная парадигма, в которой противопоставлены друг другу морфемы — окончания раз ных падежей); кричу — кричишь — кричит (грамматическая личная парадигма, друг другу противопоставляются личные окончания); ворон — сокол — ястреб — коршун и т. д. (лексическая парадигма, друг другу противопоставлены слова, обозначающие хищных птиц).

В нашей речевой деятельности мы в зависимости от смысла, который

хотим выразить, выбираем тот или иной член из парадигматического ряда.

Парадигматические отношения - это отношения противопоставленности и функционального тождества языковых элементов. Из определения следует, что нужно различать два типа парадигматических отношений: оппозитивный и эквивалентностный. Оппозитивный тип это отношение между инвариантами (разными функциональными единицами одного уровня языка); эквивалентностный тип парадигматических отношений это отношения между вариантами одного инварианта.

Примеры парадигматических отношений оппозитивного типа:

фонологический уровень: <г>ора - <к>ора

морфологический уровень: гор<а> - гор<ы>

словообразовательный подуровень: гор<н>ый - гор<ец>

лексический уровень: высокий - низкий

синтаксический уровень: Гора высокая. - Гора высокая?

Примеры парадигматических отношений эквивалентностного типа:

фонологический уровень: [Г]осподи! -[Х]осподи!

морфологический уровень: волн[ой] - волн[ою]

словообразовательный подуровень: чита[льня] - чита[лка]

лексический уровень: смелый - храбрый

синтаксический уровень: Студенты успешно сдали экзамены и разъехались на каникулы. - Успешно сдав экзамены, студенты разъехались на каникулы.

Синтагматические отношения

Синтагматические отношения — это отношения, в

которые вступают единицы одного уровня, соединяясь друг с другом

н процессе речи или в составе единиц более высокого уровня. Имеется

и виду, во-первых, самый факт сочетаемости (ворон соединяется с фор

мой кричит, но не с формами кричу и кричишь, с прилагательным

старый, но не с наречием старо; сочетаясь с летит, кричит и многи

ми другими глаголами, нормально не сочетается с поет или кудахчет;

мягкие согласные в русском языке соединяются с последующим и,

но не с последующим ы). Во-вторых, имеются в виду смысловые отно

шения между единицами, совместно присутствующими в речевой цепи (например, в старый ворон слово старый служит определением к ворон), воздействие единиц друг на друга (звук «ч» в кричу выступает в огубленном варианте перед последующим «у».

Синтагматические отношения можно определить как отношения сочетаемости элементов одного уровня в речевой цепи, т.е. сочетание фонем с фонемами, морфем с морфемами и т.п.

Логической формулой синтагматических отношений является формула «И, И», т.е. и один элемент и другой элемент вместе, рядом, один за другим, образуя ленту, цепь однопорядковых элементов определенной протяженности.

Примеры синтагматических отношений:

в=о=д=а, во=да (фонетико-фонологический уровень);

вод=а, ид=у, син=ий (морфологический уровень);

учи=тель, при=ехать (словообразовательный подуровень);

высокий человек, высокий тополь (лексический уровень);

Гора высокая (синтаксический уровень).

Основные морфологические процессы: опрощение, переразложение, изменение по аналогии.

морфологические процессы

Образование новых слов и их форм в процессе исторических изменений на базе простейших слов и их форм. Представители Казанской лингвистической школы (в частности, В.А. Богородицкий) назвали эти исторические изменения морфемного состава слова морфологическими процессами. Основные морфологические процессы:

1) переразложение [изменение границ между морфемами: ходи-мь (древнерус.) -ход –им < (совр. рус.)];

2) опрощение [слияние двух морфем в одну: крыльцо] (раньше выделялся корень крыл-)];

3) аналогия [изменение морфемного состава слова или словоформы под влиянием сходной парадигмы или словообразовательной модели: диалектальный - диалектный (суф. -н- более соответствует словообразовательной природе русского языка)];

4)агглютинация [слияние двух слов, основ или словоформ в одно слово или словоформу: синя (др.-рус. прилаг.) + мест. я = синя - я = син-яя (полн. прилаг. совр. рус. яз.)];

5) грамматизация [превращение знаменательного слова в служебное: благодаря (деепр.) → благодаря (предлог)].

Основные этапы развития письма.. Пиктография, идеография, слоговое и буквенно-звуковое письмо.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПИСЬМА.

Искусством письма люди владели не всегда. Появление письменности стало одним из важнейших открытий в истории человечества. Это искусство развивалось долго, на протяжении многих тысячелетий. Для того, чтобы представить возникновение русской книжности, необходимо обратиться к истории.

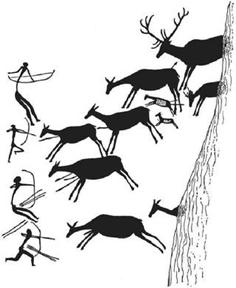

Самый древний и самый простой способ письма – пиктография - появился еще в палеолите. Человек начал выражать свои мысли, изображать какое-нибудь событие в виде рисунка. Единицы такого письма – пиктограммы – сначала выцарапывались, а затем рисовались на стенах пещер, скалах, камнях, на рогах и костях животных, на бересте.

В IV-III тысячелетиях до н. э. в Древнем Шумере, в Древнем Египте возник другой способ письма – идеография. Рисунком стали изображать уже не событие, а отдельные предметы. Такие египетские рисунки греки назвали иероглифами (условными знаками). Текст, составленный иероглифами, выглядит как серия рисунков.

Чрезвычайным достижением человеческой цивилизации стало так называемое слоговое письмо, изобретение которого происходило в III-II тысячелетиях до н. э. В нем, в отличие от идеографии, каждый знак обозначает не слово, а отдельный слог.

И последний этап – алфавитное письмо (звуковое), когда отдельный знак (буква) передает, как правило, один звук. Главным достоинством этого вида письма являлось то, что нужно было запомнить всего около 20-30 символов. Получался довольно простой алфавит. Со временем именно буквенное письмо стало употребляться почти повсеместно.

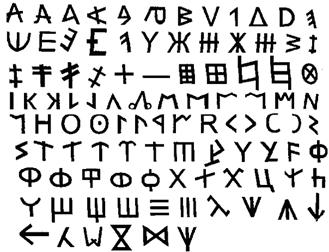

Один из первых алфавитов на Земле – финикийский – состоял из 22 букв.

От финикийцев - жителей восточного побережья Средиземного моря, морских торговцев и путешественников - буквенно-звуковое письмо перешло к грекам. Греки значительно усовершенствовали его, добавив особые знаки для гласных звуков.

Греческое письмо легло в основу латинской азбуки, а в IX веке было создано славянское письмо путем использования букв греческого алфавита.

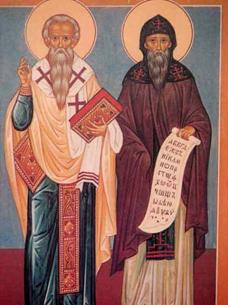

Появление славянской письменности – заслуга святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В 863 году Кирилл и Мефодий были отправлены византийским императором в Моравию проповедовать христианство на славянском языке. До поездки Кириллом была создана славянская азбука, используя которую Кирилл и Мефодий перевели с греческого на славянский язык несколько богослужебных книг (избранные чтения из Евангелия, апостольские послания, Псалтырь и др.).

Дошедшие до нас древнейшие письменные памятники выполнены двумя азбуками, сильно различающимися между собой – глаголицей (от старославянского «глагол», что означает «слово», «речь») и кириллицей (от имени Кирилл). Вопрос об истории их происхождения открыт до сих пор. Большинство ученых считают, что Кирилл создал глаголицу, а кириллица имеет более позднее происхождение. В энциклопедии «Кругосвет» приведены факты, подтверждающие эту версию. (ГЛАГОЛИЦА И КИРИЛЛИЦА | Энциклопедия Кругосвет). Вместе с тем на то, что глаголица была создана до кириллицы, указывают палимпсесты (рукописи на пергаменте, в которых старый текст соскоблен и по нему написан новый). На всех сохранившихся палимпсестах соскоблена глаголица и новый текст написан кириллицей. Также существует гипотеза, что глаголица создавалась учениками Кирилла и Мефодия или самим Кириллом на основе кириллицы. Исследования, проведенные учеными в последнее время, подтверждают, что глаголица – это результат искусственной индивидуальной работы. (Библиотека юного исследователя).

Cтарославянский язык получил распространение в качестве общего языка для многих славянских народов. Им пользовались южные славяне (болгары, сербы, хорваты), западные славяне (чехи, словаки), восточные славяне(украинцы, белорусы, русские).

На Руси после принятия христианства в 988 году стали переводиться и переписываться церковные книги с помощью кириллицы. Эта азбука лежит в основе современного русского алфавита.

Нетрудно заметить, что слово азбука состоит из названий двух первых букв кириллицы, а названия букв а, б, в могут составить целое высказывание «Я буквы знаю». Названия букв представляли собой полнозначные слова, словоформы, предлоги. Наименованию букв древние люди придавали важное, священное значение. С таким пониманием связана многовековая традиция толковой азбуки, илиазбучной молитвы, которая включала цитаты из Библии.

О распространении письменности на Руси долгое время можно было судить лишь по отдельным замечаниям древних авторов. Известно, например, что болгарский автор IX – начала X века черноризец Храбр писал о том, что Кирилл еще до создания славянской азбуки был знаком с рукописью, написанной русскими буквами.

О высокой языковой культуре мастеров XI века можно судить по сохранившимся памятникам древнерусской письменности. Число рукописных книг на Руси было столь велико, что вопреки всему до нас дошли десятки свидетельств широкого распространения так называемой «учительной литературы», философских сборников, поучений, псалтирей.

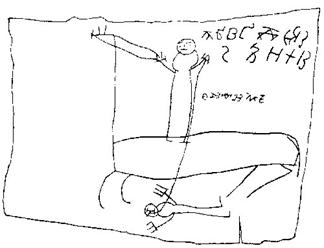

В настоящее время ученые располагают ценными сведениями о распространении грамотности в Древней Руси. Имеются летописные записи о том, что в начале X столетия русские заключали письменные двусторонние договоры с греками. В 50-х годах ХХ века во время интенсивных раскопок Новгорода Великого были открыты, проанализированы и описаны сотни берестяных грамот XI – XVII веков. Найденные письма и документы свидетельствуют о том, что умение писать и читать стало прерогативой не только привилегированного класса и взрослого населения. На куске бересты ещё 750 лет тому назад семилетний мальчик выписывал азбуку и процарапал рисунок. Около всадника, поражающего копьем своего врага, он написал свое имя «Онфим», прославив этим самым себя навеки.

В самых первых древнерусских рукописях X-XI вв. в качестве украшения использовалась буквица. Это большая прописная буква, затейливо разрисованная и мастерски украшенная красками из порошка изумрудов и рубинов, которая являлась произведением искусства и никогда не повторялась. Ставилась она, как правило, в начале абзаца. Буквицы часто выполняли красной краской. Отсюда ведет свое происхождение термин "красная строка".

В древности создание книги было делом очень трудоёмким и долгим. До изобретения книгопечатания книги переписывали от руки специально обученные писцы, которые тратили на эту работу по несколько месяцев. Все книги были рукописными. До четырнадцатого столетия на Руси использовали шрифт устав , а с четырнадцатого века появилась его упрощенная форма полуустав .В неофициальном письме он скоро уступил место скорописи, упрощенном, более удобном стиле письма.

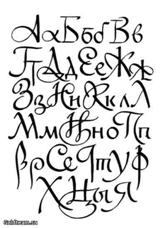

Устав Полуустав Скоропись

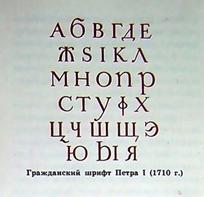

В начале 18 века в связи с укреплением русского национального государства, в условиях, когда церковь была подчинена светской власти, наука и просвещение приобрели особенно большое значение. А развитие этих областей просто немыслимо без развития книгопечатания. Поскольку в 17 веке печатались книги главным образом церковного содержания, издание книг светского содержания предстояло начинать почти с нуля. Создание новых по своему содержанию книг, требовало нового подхода к их изданию. Одним из самых важных мероприятий была реформа в 1708 году кирилловского печатного полуустава и введение новых изданий гражданского шрифта. Из 650 наименований книг, изданных при Петре I, около 400 были напечатаны вновь введенным гражданским шрифтом.

Гражданский шрифт

Петра I

При Петре I в России была осуществлена реформа кириллицы, устранившая ряд ненужных для русского языка букв и упростившая начертания остальных. Так возникла русская «гражданка» («гражданская азбука» в противоположность «церковной»). В «гражданке» были узаконены некоторые буквы, не входившие в первоначальный состав кириллицы – «э», «я», позднее «й», затем «ё», а после революции 1917 года алфавит еще больше упростили, исключив несколько устаревших букв. Все это облегчало усвоение письменности и способствовало широкому распространению грамотности в русском обществе, которое было заинтересовано в быстрейшем распространении образования среди всех общественных слоев, открывало широкую дорогу русскому литературному языку.

Библиотека НИРО располагает книгами, в которых рассматриваются вопросы развития письменности и становления русского литературного языка, распространения книжности на Руси. Вы можете познакомиться с историей жизни и деятельности создателей славянской азбуки, характеристикой и судьбой двух славянских азбук.

|

|

Виноградов, В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVII – XIX вв. / В.В. Виноградов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Государственное учебно-педагогическое издательство, 1938. – 448 с. |

|

Воскобойников, В.М. Братья: Кирилл и Мефодий. Историческое повествование / В.М. Воскобойников. – М. : Мол. гвардия, 1979. – 174 с. : ил. |

|

Горшков, А.И. История русского литературного языка / А.И. Горшков. – М. : Высшая школа, 1969. – 366 с. |

|

Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому / отв. ред. Л.П. Жуковская. – М. : Наука, 1987. – 246 с. |

|

Ефимов, А.И. История русского литературного языка : курс лекций / А.И. Ефимов. – 2-е изд., испр. – М. : Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1955. – 422 с. |

|

Истрин, В.А. 1100 лет славянской азбуки / В.А. Истрин; отв. ред. Л.П. Жуковская. изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Наука, 1988. – 192 с. : ил. – (Литературоведение и языкознание). |

|

Лопушанская, С.П. Страницы истории русского языка : кн. для учащихся 8 – 11 кл. общеобразоват. учреждений / С.П. Лопушанская, О.А. Горбань, Е.М. Шептухина. – М. : Просвещение, 2007. – 191 с. : |

|

Развитие письма / Ч. Лоукотка; пер. с чешского Н.Н. Соколова; под ред. и предисл. П.С. Кузнецова. – М. – Изд-во иностранной литературы, 1950. – 319 с. |

|

Словарный состав языка как совокупность слов языка и значений слов. Понятия о лексико-семантических и тематических группах слов.

Свободное развитие национальных языков в современном мире. Типы классификаций языков мира.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ

Многие столетия человечество мечтало о едином всемирном языке. Можно отметить и идеи английских конструкторов логических языков XVII в., среди которых был и Исаак Ньютон, и опыты создателей эсперанто и других международных искусственных языков конца XIX - начала ХХ веков. А в нашей стране такие идеи оживленно обсуждались в 20-е гг., когда ждали скорой мировой революции. В Институте языка и мышления АН СССР в 1926 г. по инициативе академика Н.Я.Марра даже собирались создать группу, которая должна была установить “теоретические нормы будущего общечеловеческого языка” [Башинджагян 1937: 258]. В те годы и И.В.Сталин на XVI съезде ВКП(б) говорил: “В период победы социализма в мировом масштабе, когда социализм окрепнет и войдет в быт, национальные языки неминуемо должны слиться в один общий язык, который, конечно, не будет ни великорусским, ни немецким, а чем-то новым” [Правда, 3.07.1930]. Хотелось преодолеть языковые барьеры и свободно общаться “в мировом масштабе”. Однако общее развитие языковых ситуаций в мире в последние столетия шло в обратную сторону. Речь, разумеется, не идет об увеличении количества языков вообще: процесс исчезновения малых языков никогда не останавливался. Но всё время увеличивается количество письменных, литературных, государственных языков.

Единого мирового языка не было никогда, но на определенном этапе развития человечества существовали единые языки для целых культурных ареалов: древнегреческий (койне), латинский, церковнославянский, классический арабский, санскрит, пали, классический тибетский, древнекитайский (вэньянь) и др. Они имели международный и межгосударственный характер, противопоставляясь непрестижным и не имевшим официального статуса языкам бытового общения. Лишь в редких случаях язык такого типа обслуживал одну страну (бунго в островной Японии). Некоторые из этих языков (классический арабский, отчасти санскрит) еще сохраняют свою роль, но в целом мировое развитие идет в ином направлении.

Это развитие определилось в Европе, начиная, по крайней мере, с Вестфальского мира 1648 г., завершившего Тридцатилетнюю войну. После него Европа делилась на суверенные государства, признававшие существование друг друга и не вмешивавшиеся во внутренние дела друг друга. Одним из атрибутов такого государства является государственный язык, обычно язык господствующего этноса. Между государствами и языками нет взаимно однозначного соответствия: есть государственные языки, используемые более чем в одной стране (английский, немецкий, испанский); в некоторых странах более одного государственного языка (Швейцария). Но количество национальных языков увеличивалось, и ни один язык не мог стать в мире господствующим. Данная система из Европы постепенно распространялась на другие континенты, охватив Америку в XIX в., а Азию и Африку в основном в ХХ в.

Одновременно шло вытеснение многих малых языков, которые либо были обречены на вымирание, либо оттеснялись на периферию, либо в конечном итоге сумели после изменения государственных границ стать государственными языками (чешский, финский, латышский и др.). Обратная ситуация – полная утеря каким-то языком официального статуса – почти не встречалась (в ХХ в., пожалуй, можно привести лишь два примера – идиш в СССР и маньчжурский язык в Китае). Бывало и так, что государство ставило своей целью развивать тот или иной язык, доводя его до уровня национального (языковое строительство в СССР). В целом языковое разнообразие в культурных сферах (начиная от административно-деловой и кончая сферой художественной литературы) в течение последних столетий в мире росло, достигнув максимума в ХХ в. Одновременно языки вымирали и продолжают вымирать, но почти всегда это происходило с языками, употреблявшимися лишь в бытовой сфере.

В последнее десятилетие указанный выше процесс не прекратился: еще недавно единый сербохорватский язык распался на три: сербский, хорватский и боснийский. Однако впервые наглядно проявился и обратный процесс, связанный с так называемой глобализацией.

Мы не будем здесь специально рассматривать процесс глобализации в целом. Однако очевидно, что этот процесс связан с господствующей ролью США в мире, окончательно установившейся после распада СССР. В основе глобализации лежит, прежде всего, англо-американская модель общества, его экономики, политики и культуры. Такая модель общества и культуры тесно связана с английским языком, который претендует на роль первого в истории человечества всемирного языка.

И в Великобритании, и в США всегда господствовала концепция единого языка для всей страны. В Великобритании языки меньшинств до второй половины ХХ в. не признавались и жестко вытеснялись; в XIX в. в Ирландии, Шотландии, Уэльсе школьников били за любое слово на материнском языке. Даже в независимой Ирландии оказалось невозможным восстановить ирландский язык как полноценное средство коммуникации; он может играть лишь роль национального символа, а во всех сферах жизни (кроме богослужения: ирландцы – католики, а английский язык ассоциируется с протестантством) господствует английский. В США до недавнего времени отсутствовали специальные юридические меры по обеспечению господствующей роли английского языка (лишь в 80-е гг. ХХ в. он закреплен как государственный для 12 штатов, но в федеральном законодательстве и сейчас нет ничего аналогичного [Donahue 1995]). Но их эффективно заменяла идеология “плавильного котла” (melting pot), согласно которой человек любого происхождения может стать американцем при условии овладения общей для всех культурой, включая английский язык. И сейчас, когда в США очень распространена политика защиты всяких меньшинств, такое меньшинство, как люди, не владеющие английским языком, не пользуется никакой поддержкой.

В эпоху глобализации такая политика постепенно начинает становиться мировой. Характерно, что именно в США (в отличие от Европы) широко распространено представление об одноязычии (разумеется, английском) как свойстве культурных и зажиточных людей и связи двуязычия с бедностью и отсталостью [Skutnabb-Kangas 1983: 66; Tollefson 1991: 12].

Разумеется, до всемирного одноязычия на английском языке пока далеко. Английский язык в ходе глобализации распространяется, прежде всего, как всеобщий второй язык. Кстати, как декларации на этот счет, так и реальная практика напоминают ситуацию с пропагандой русского как “второго родного языка” в СССР 60-80-х гг.; ср. когда-то многочисленные у нас высказывания вроде такого: “Мы у себя в республике ставим вопрос так: наряду с родным языком каждый должен овладеть русским – языком братства всех народов СССР, языком Октября, языком Ленина” [Шеварднадзе 1977: 49]. Во многом эти процессы тогда распространялись и на страны социалистического лагеря. По мнению В.М.Молотова, Сталин считал, что в будущем “главным языком на земном шаре, языком межнационального общения, станет язык Пушкина и Ленина” [Чуев 1991: 40]. В период противоборства двух систем во многих сферах, включая языковую, спорили две модели глобализации. Однако после распада СССР у английского языка конкурентов не осталось.

Всё более мы сталкиваемся с ситуацией, когда современные информационные технологии базируются целиком на материале английского языка, на международных научных конференциях все доклады читаются и публикуются по-английски, а международные переговоры ведутся не через переводчика, а на английском языке с обеих сторон. В то же время международная роль таких языков, как русский, немецкий, в меньшей степени французский, падает. Характерно, что Президент Российской Федерации В.В.Путин, ранее свободно знавший немецкий язык, но не владевший английским, несмотря на большую занятость, нашел время для изучения английского языка. Это – символический акт, демонстрирующий открытое признание российским руководством мировой роли именно этого языка.

Безусловно, приобретение английским языком этой роли нельзя рассматривать однозначно. Положительная сторона данного процесса очевидна: всеобщее владение английским языком обеспечивает естественную человеческую потребность взаимопонимания “в мировом масштабе”; то, о чём давно мечтали, начинает осуществляться. Кроме того, могут быть ситуации, когда именно английский язык оказывается наиболее нейтральным, менее отягощенным сопутствующими факторами. Скажем, в Южно-Африканской Республике борьба коренного населения за свои права не могла быть основана ни на языке африкаанс (он ассоциировался с господством белого населения), ни на местных языках (все они не были общепонятны и разъединяли разные африканские народы). Английский же язык рассматривался как общий и в то же время “ничей” [Pennycook 1995: 51, 54]. Сходную роль этот язык может играть и в Индии, где он (если не считать совсем мало известного санскрита) оказывается единственным языком, объединяющим всю страну.

Однако распространение “второго родного языка” нарушает другую естественную человеческую потребность – потребность идентичности, то есть стремление во всех ситуациях пользоваться своим родным языком, освоенным в раннем детстве. Людям принудительно приходится учить чужой язык, а не все люди равно способны к сознательному изучению языков (причем эта способность мало коррелирует с другими человеческими способностями). А навязывание английского языка добавляет еще два аспекта проблемы, которых не было в случае таких международных языков, как латынь или эсперанто. Во-первых, английский язык – материнский язык для многих людей, которые оказываются при глобализации в более выгодном положении: им дополнительно не надо учить какой-либо язык (недаром из развитых стран мира в США меньше всего интересуются иностранными языками). Во-вторых, английский язык не может не ассоциироваться с политикой США и навязываемой этим государством системой ценностей, что вызывает у миллионов людей чувство недовольства.

По сути глобализация распространяет на мировой уровень ситуацию, имеющуюся во многих многоязычных государствах. В них существует объективное неравенство. В наиболее выгодном положении оказываются носители господствующего (официально или фактически государственного) языка, которым внутри страны не нужно знание других языков. Среднее положение занимают люди, которые вынуждены, помимо своего родного языка, выучивать господствующий язык. Внизу оказываются одноязычные носители языков меньшинств, лишенные возможности делать карьеру. Примером может служить, например, СССР, но также и современная Россия, та же ситуация существует более двух столетий и в США.

В связи с глобализацией “ограниченный суверенитет” стран – членов НАТО или ЕЭС начинает проявляться и в области языка. Помимо английского как “второго родного языка” это проявляется для языков разных континентов и ареалов также и в количестве заимствований из английского языка (обычно из его американского варианта). Например, для японского языка в связи с особо тесными связями между Японией и США с 40-х гг. ХХ в. практически все заимствования (включая интернационализмы) приходят из американского варианта английского языка.

Отношение к экспансии английского языка, конечно, различно. Кому-то кажется очень престижным вписываться в глобализацию, кто-то видит в этом (безусловно, справедливо) угрозу национальным культуре и традициям. Различия проявляются и в государственной политике, и в общественном мнении разных стран. В Европе, безусловно, более всего старается ограничить проникновение английского языка и американской культуры Франция, тогда как в Германии американизация, в том числе в языковой области, идет более активно. Иногда это объясняют тем, что Германия всё еще страдает комплексами исторической вины за нацизм, поэтому там до сих пор кажутся одиозными идеи, связанные с национальной культурой и мировым значением немецкого языка, а это способствует американизации.

Особо рассмотрим ситуацию в Японии. Это - одна из первых стран, столкнувшихся с процессами, аналогичными глобализации, еще тогда, когда эти процессы еще не получили всемирные масштабы. Американская оккупация в 1945-1952 гг. и последующая зависимость от США в политической и военной областях обусловили постоянную экспансию американской массовой культуры, что отразилось и в языке.

Количество американизмов в современном японском языке очень велико и не поддается точному учету, поскольку чуть ли не каждое английское слово может быть заимствовано, хотя бы в составе сочетаний. Существует немало сложных слов и словосочетаний, которые созданы из английских корней в самой Японии и не имеют английских параллелей: wan-man-basu или wan-man “автобус без кондуктора” (один+человек+автобус), no-airon “изделие, которое нельзя гладить” (нет+утюг), no-mai-kaa-dee “день, когда рекомендуется воздерживаться от пользования личными автомобилями” (нет+мой+автомобиль+день). Заимствования в японском языке пишутся особой азбукой – катаканой, и можно встретить целые тексты, почти целиком написанные этой азбукой, лишь с небольшими вкраплениями иероглифов и другой азбуки – хираганы. Такие тексты состоят из американизмов с добавлением лишь грамматических элементов, минимума необходимых глаголов и японских собственных имен.

Однако сказанное не означает, что японский язык беспредельно наполняется американизмами. Наоборот, уже не одно десятилетие там существует и почти не меняется баланс между американизмами и прочей лексикой. Ряд сфер почти целиком отдан американизмам, которые составляют 53% терминов менеджмента, 75% терминов маркетинга, 80% торговых терминов и даже 99% компьютерной терминологии [Loveday 1996: 101-103]. Их очень много и в сферах спорта, туризма, эстрадной музыки, кулинарии, моды, потребления бытовой техники и пр. Перечисленные сферы в основном сводятся к двум: высоким технологиям и престижному потреблению. Именно здесь глобализация происходит быстрее всего и более всего затрагивает повседневную жизнь людей. В Японии есть даже термин “катаканные профессии”. Это престижные профессии вроде дизайнера интерьера, модельера высокой моды; терминология этих профессий состоится из американизмов и пишется катаканой [Tanaka 1990: 90]. По существу заимствования из английского языка выделены в некоторое “гетто”, пусть и престижное, за пределами которого их мало.

Как бы это ни показалось странным, но в Японии невысоко знание английского языка (и тем более других иностранных языков). В школе все изучают английский язык, но этот предмет – один из самых нелюбимых, а потом, если японец не связан с английским языком профессионально (например, работает во внешнеторговой фирме), то забывает даже то, что знал. Один из американских японистов опросил 461 информанта. Все они когда-то учили английский язык, но лишь 0,4% сказали, что пользуются им дома, 5% - что говорят на нем со знакомыми (включая иностранцев), 9% - что пользуются им в профессиональной сфере, а 54% заявили, что не знают его вообще [Loveday 1996: 175-176].

По-видимому, область языка здесь демонстрирует некоторую общую японскую модель поведения. В Японии, стране всегда отличавшейся замкнутостью и обособленностью от мира, стихийно выработалась такая модель поведения, которая позволяет одновременно и вписываться в глобализацию, и сохранять свои традиции и свою культуру. Образцом здесь послужило освоение Японией в прошлом китайской культуры, никогда не бывшее связанным с активным знанием китайского языка. Приведенные выше примеры американизмов, придуманных в самой Японии, образованы не столько по правилам английского словообразования, сколько по правилам образования в японском языке сложных слов из китайских корней. Конечно, трудно сказать, насколько долго в условиях ужесточения глобализации Япония сможет выдержать избранный ей путь.

Данные о столь низком знании английского языка в Японии могут вызвать удивление. Но Япония здесь не одинока. Например, в Венгрии обнаружилось, что лишь 19% населения и 20% молодежи могут общаться на каком-либо из языков ЕЭС [Компас, 2003, №17: 39]. При этом знание английского языка в Венгрии пока что уступает знанию языков, активно распространявшихся в этой стране в прошлом: немецкого и русского. Даже в сфере научного общения господство английского языка проявляется не всегда. На коллоквиуме по истории лингвистики в Гумбольдтовском университете в Берлине (март 2004 г.) более половины докладов (не только хозяев, но и ряда гостей) произносилось по-немецки, около 10% - по-французски и лишь менее трети – на английском языке. До английского языка как “второго родного” далеко даже в Европе.

Россия всерьез лишь начинает сталкиваться с данной проблемой, пока не выработав четкой точки зрения на нее. Пока до превращения английского языка во “второй родной” в России вряд ли много ближе, чем в Венгрии или Японии. Более заметна постепенная американизация самого русского языка. Наши наблюдения по сопоставлению в этом плане русского языка с японским показывают, что хотя количественно американизмов в русском языке меньше, но нет “гетто”, за пределами которого американизмы не допускаются. Заимствования могут проникнуть куда угодно, в том числе в ядро языка, прежде всего, через средства массовой информации [Алпатов 2001]. А мнения по поводу возможной американизации русского языка существуют самые различные; как и в других странах, этот процесс в сознании многих тем или иным образом мифологизируется.

Процесс глобализации очевиден. Также очевидны и его плюсы, и его весьма явные минусы. Однако перспективы этого процесса вызывают споры. Одни считают, что господству США нет внешних препятствий, а это означает, что английский язык со временем станет “вторым родным языком” (а затем, возможно, и первым) если не для всего человечества (это вряд ли реально), то для его наиболее культурной и социально активной части. Другие ставят реальность таких перспектив под сомнение. Осуществится ли таким образом мечта о всемирном языке, пока можно лишь гадать.

Типы классификации языков мира: сравнительная характеристика

Классификация языков – это распределение языков мира по определённым рубрикам в соответствии с принципами, вытекающими из общей цели исследования, и на основе определённых признаков.

Существуют два основных вида классификации языков – генеалогическая и типологическая. Основное различие между ними в том, что первая базируется на понятии родства языков, вторая – на понятии сходства (формального или семантического), причём она также может (но не обязательно) представлять собой классификацию с иерархией уровней (родо-видовыми отношениями). С точки зрения своих целей они не сводимы одна к другой, но их принципы могут пересекаться: генеалогическая классификация нередко строится с учётом типологических признаков, что бывает неизбежным при недостаточной сравнительной изученности соответствующих языков, когда их генеалогическая классификация носит предварительный характер. Независимость двух видов классификации проявляется в возможности типологической классификации в пределах уже установленных генеалогических группировок.

Существует и третий вид классификации – ареальная, занимающая хотя и автономное, но промежуточное положение между двумя указанными классификациями.

Она учитывает распространение языковых явлений в пространственной протяжённости и межъязыковом (междиалектном) взаимодействии. Ареальная классификация возможна и для идиомов (различных языковых образований - языка, диалекта, говора, литературного языка, и других форм существования языка) внутри генеалогической классификации (напр., полесский ареал, охватывающий 6елорусско-украинские диалекты), и для языков разной генетической принадлежности (напр., карпатский ареал венгерско-славянских диалектов).

При генетическом подходе к классификации оперируют такими категориями, как семья, ветвь, группа и т.п., при типологическом - тип, класс, при ареальном - ареал, зона.

Только генеалогическая классификация. носит абсолютный характер (каждый язык принадлежит к одной определённой генеалогической группировке и не может изменить этой принадлежности; случаи ошибочного отнесения языка к одной семье или группе с последующим переносом в другую семью в расчёт не принимаются). Типологическая классификация всегда относительна и исторически изменчива ввиду изменчивости самой структуры языка и её теоретического осмысления; ареальная классификация обладает большей или меньшей устойчивостью в зависимости от характера параметров классификации. Только для ареальной классификации существенна территориальная локализация идиомов, генеалогическая и типологическая классификации строятся независимо от пространственного размещения языков.