- •Предмет и задачи курса «Введения в языкознание». Разделы языкознания, его связь с другими науками. Прикладное языкознание.

- •Язык как важнейшее средство человеческого общения. Функции языка, основные и факультативные. Отличие языка от других знаковых систем.

- •Общественная сущность языка. Отличие языка человека от языка животных и от других знаковых систем.

- •Взаимосвязь общества и языка. Язык, речь, речевая способность.

- •Современные представления об отношениях между языком и мышлением. Формы мышления, их связь с языком.

- •Язык и мышление. Роль языка в выражении и передаче мысли. Вербальная форма мышления. Понятие о внутренней речи.

- •Проблема происхождения языка. Идеалистические и материалистические теории происхождения языка.

- •Язык как историческая категория. Связь истории языка с историей общества. Законы развития языка.

- •Историческое развитие языка. Интеграция и дифференциация как основные процессы исторического развития и формы взаимодействия языков и диалектов.

- •Язык народности и национальные языки. Многообразие путей образования национальных языков.

- •Многообразие языков мира. Свободные развития национальных языков в современном мире. Место русского языка среди других языков мира.

- •Устройство и работа речевого аппарата. Его функции. Принципы классификации звуков речи.

- •Гласные звуки, их классификация по ряду, подъему и лабиализации, долгие и краткие гласные. Дифтонги.

- •Cогласные звуки. Деление согласных по способу артикуляции, активному органу и месту артикуляции. Палатализация согласных. Аффрикаты.

- •Взаимодействие звуков в речевом потоке. Позиционные фонетические процессы.

- •Фонология. Понятие о фонеме. Системы фонем в языках мира.

- •Происхождение письма и основные этапы его развития. Типология письменных систем Орфография и ее принципы. Транскрипция и транслитерация.

- •3) Транслитерация и практическая транскрипция.

- •Орфография и ее принципы. Транскрипция и транслитерация.

- •Предмет и задачи лексикологии. Разделы лексикологии.

- •Прямое и переносное значение слов. Типы переноса значений слов. Полисемия и омонимия. Типы омонимов.

- •Исторические изменения словарного состава языка. Архаизмы и историзмы. Неологизмы языка и речи.

- •Лексика с точки зрения ее употребления. Активная и пассивная лексика. Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы.

- •Фразеологизмы и свободные сочетания слов. Классификация фразеологизмов.

- •Лексическое и грамматическое значение слова. Средства выражения грамматических значений.

- •Морфологическая структура слова. Морфема как мельчайшая значимая единица и как часть слова. Типы морфем в языках мира.

- •Лексикография как раздел лексикологии. Основные типы словарей. Характеристика одного из лингвистических словарей.

- •Форма слова как единство основы и формообразующего аффикса. Синтетические и аналитические формы слов. Типы словообразования.

- •Грамматика как раздел науки о языке. Грамматическая категория как система форм языка. Морфологические и синтаксические грамматические категории.

- •Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Своеобразие частей речи в языках мира.

- •Принципы классификации частей речи. Имя, глагол, местоимение как часть речи.

- •Предложение и словосочетание. Части речи и члены предложения.

- •Генеалогическая классификация языков. Индоевропейская семья и группы языков. Сравнительно-исторический метод изучения языков.

- •Морфологическая классификация языков. Типологическое исследование языков.

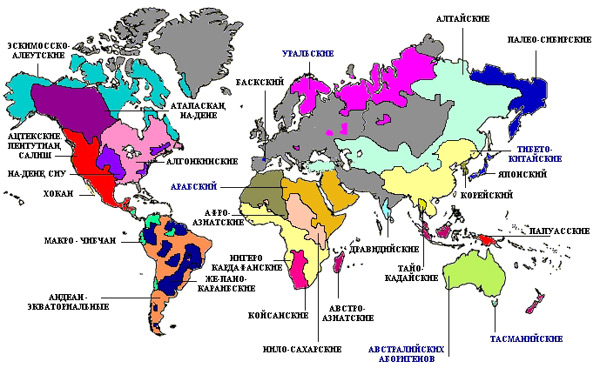

- •Многообразие языков мира. Лингвистическая карта мира. Перспективы развития языка в будущем. Искусственные языки.

- •Язык как система систем. Понятие о языковом уровне. Парадигматические, синтагматические и иерархические отношения между единицами языка.

Многообразие языков мира. Лингвистическая карта мира. Перспективы развития языка в будущем. Искусственные языки.

Языковая картина мира — исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и отражённая в языке совокупность представлений о мире, определённый способ восприятия и устройства мира, концептуализации действительности. Считается, что каждому естественному языку соответствует уникальная языковая картина мира.

Иску́сственные языки́ — знаковые системы, создаваемые для использования в тех областях, где применение естественного языка менее эффективно или невозможно. И. я. различаются по специализации и назначению, а также по степени сходства с естественными языками.

Неспециализированными языками общего назначения, в наибольшей степени сходными с естественными, являются международные И. я. (которые называются плановыми языками, если они получили реализацию в общении; см. Интерлингвистика, Международные языки). В 17—20 вв. было создано около 1000 проектов таких языков, но только единичные из них получили реальное использование (волапюк, эсперанто и некоторые другие). Различаются априорные И. я. (независимые от естественных языков), апостериорные (заимствующие материал из естественных языков) и смешанные. В 17—19 вв. создавались преимущественно проекты априорных языков, основанные на логической классификации понятий (так называемые философские языки) или иным образом мотивирующие соотношение между знаками и значениями (например, проекты И. я. на базе звуковой символики). Основанием для построения философских, звукосимволических и подобных систем служила идея о прямом соответствии между понятием и словом, содержанием и выражением; реже разрабатывались априорные И. я. с произвольным соотношением знаков и значений (проекты нумерации понятий и пр.).

В плане выражения И. я. имели значит. различия: наряду с письменно-звуковыми системами всеобщего языка (пазилалиями) разрабатывались проекты всеобщего письма, не имеющего звукового выражения (пазиграфии), жестовые языки и пр. Знаки музыкального языка сольресоль (1817—66; Франция) могли выражаться с помощью нотной азбуки (и соответствующих звуков), цифр, цветов спектра, жестов и т. п. К концу 19 в. семиотический диапазон И. я. сужается, они все более приближаются к естественным языкам.

Первый И. я., получивший реализацию в общении, — волапюк (создан И. М. Шлейером в 1879; Германия) — принадлежит к априорно-апостериорному (смешанному) типу: слова естественных языков (английского, немецкого, французского, латинского и других) в этом языке видоизменяются и теряют опознаваемость, например англ. world > vol, speak > pük (отсюда volapük ‘всемирный язык’); грамматика волапюка имеет синтетический характер, включая большое число именных и глагольных категорий (2 числа, 4 падежа, 3 лица, 6 времён, 4 наклонения, 2 вида и 2 залога). Практика показала сложность использования такой системы в коммуникации, и в конструировании И. я. возобладал апостериорный принцип. И. я. стали создаваться преимущественно на основе интернациональной лексики, с определённым упорядочением её по автономным правилам данного И. я. (схематические, или автономные, И. я.) или с сохранением в форме, максимально приближенной к естественным языкам (натуралистические И. я.). Грамматика И. я. стала строиться по аналитическому типу с максимальным сокращением числа используемых грамматических категорий. Этап широкого коммуникативного применения апостериорных И. я. был открыт языком эсперанто (создан в 1887; Польша), который остается наиболее употребительным из всех существующих И. я. Значительно меньшее распространение имел язык идо (реформированный эсперанто, создан в 1907 Л. Бофроном, Л. Кутюра, О. Есперсеном, В. Оствальдом и другими; Франция). Из натуралистических проектов получили известность: латино-сине-флексионе (созданный итальянским математиком Дж. Пеано в 1903), окциденталь (создан в 1921—22 Э. Валем; Эстония) и интерлингва (создан в 1951 Ассоциацией международного вспомогательного языка под руководством А. Гоуда; США). Синтез идо и окциденталя представлен в проекте новиаль Есперсена (1928; Дания).