- •Предмет и задачи курса «Введения в языкознание». Разделы языкознания, его связь с другими науками. Прикладное языкознание.

- •Язык как важнейшее средство человеческого общения. Функции языка, основные и факультативные. Отличие языка от других знаковых систем.

- •Общественная сущность языка. Отличие языка человека от языка животных и от других знаковых систем.

- •Взаимосвязь общества и языка. Язык, речь, речевая способность.

- •Современные представления об отношениях между языком и мышлением. Формы мышления, их связь с языком.

- •Язык и мышление. Роль языка в выражении и передаче мысли. Вербальная форма мышления. Понятие о внутренней речи.

- •Проблема происхождения языка. Идеалистические и материалистические теории происхождения языка.

- •Язык как историческая категория. Связь истории языка с историей общества. Законы развития языка.

- •Историческое развитие языка. Интеграция и дифференциация как основные процессы исторического развития и формы взаимодействия языков и диалектов.

- •Язык народности и национальные языки. Многообразие путей образования национальных языков.

- •Многообразие языков мира. Свободные развития национальных языков в современном мире. Место русского языка среди других языков мира.

- •Устройство и работа речевого аппарата. Его функции. Принципы классификации звуков речи.

- •Гласные звуки, их классификация по ряду, подъему и лабиализации, долгие и краткие гласные. Дифтонги.

- •Cогласные звуки. Деление согласных по способу артикуляции, активному органу и месту артикуляции. Палатализация согласных. Аффрикаты.

- •Взаимодействие звуков в речевом потоке. Позиционные фонетические процессы.

- •Фонология. Понятие о фонеме. Системы фонем в языках мира.

- •Происхождение письма и основные этапы его развития. Типология письменных систем Орфография и ее принципы. Транскрипция и транслитерация.

- •3) Транслитерация и практическая транскрипция.

- •Орфография и ее принципы. Транскрипция и транслитерация.

- •Предмет и задачи лексикологии. Разделы лексикологии.

- •Прямое и переносное значение слов. Типы переноса значений слов. Полисемия и омонимия. Типы омонимов.

- •Исторические изменения словарного состава языка. Архаизмы и историзмы. Неологизмы языка и речи.

- •Лексика с точки зрения ее употребления. Активная и пассивная лексика. Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы.

- •Фразеологизмы и свободные сочетания слов. Классификация фразеологизмов.

- •Лексическое и грамматическое значение слова. Средства выражения грамматических значений.

- •Морфологическая структура слова. Морфема как мельчайшая значимая единица и как часть слова. Типы морфем в языках мира.

- •Лексикография как раздел лексикологии. Основные типы словарей. Характеристика одного из лингвистических словарей.

- •Форма слова как единство основы и формообразующего аффикса. Синтетические и аналитические формы слов. Типы словообразования.

- •Грамматика как раздел науки о языке. Грамматическая категория как система форм языка. Морфологические и синтаксические грамматические категории.

- •Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Своеобразие частей речи в языках мира.

- •Принципы классификации частей речи. Имя, глагол, местоимение как часть речи.

- •Предложение и словосочетание. Части речи и члены предложения.

- •Генеалогическая классификация языков. Индоевропейская семья и группы языков. Сравнительно-исторический метод изучения языков.

- •Морфологическая классификация языков. Типологическое исследование языков.

- •Многообразие языков мира. Лингвистическая карта мира. Перспективы развития языка в будущем. Искусственные языки.

- •Язык как система систем. Понятие о языковом уровне. Парадигматические, синтагматические и иерархические отношения между единицами языка.

Устройство и работа речевого аппарата. Его функции. Принципы классификации звуков речи.

УСТРОЙСТВО РЕЧЕВОГО АППАРАТА.

ОБРАЗОВАНИЕ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

Звуки мы произносим при выдыхании. (Только в одном случае гласный может произноситься при вдыхании: в междометии «А-а...», выражающем страх.) Деление звуков на гласные и согласные обусловлено различием в артикуляции (лат. articulatio < articulare – расчленять, ясно произносить) - работе органов речи (голосовых связок, губ, языка, мягкого нёба), необходимой для произнесения звука речи. Последим работу речевого аппарата.

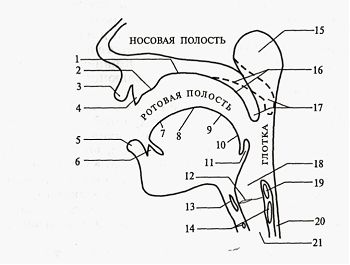

Произносительный аппарат: 1- твердое нёбо; 2 — альвеолы; 3 — верхняя губа; 4 — верхние зубы; 5 — нижняя губа; 6 — нижние зубы; 7 — передняя часть языка; 8 — средняя часть языка; 9 — задняя часть языка; 10 — корень языка; 11 — надгортанник; 12 —голосовая щель; 13 — щитовидный хрящ; 14 — перстневидный хрящ; 15 — носоглотка; 16 — мягкое нёбо; 17 — язычок; 18 — гортань; 19 — черпаловидный хрящ; 20 — пищевод; 21 — трахея

Воздух из легких идет в дыхательное горло. Там он встречает первое препятствие - голосовые связки. Воздушная струя проходит сквозь их сдвиг, колебля голосовые связки. Эти колебания являются периодическими, гармоническими, они создают музыкальный звук, называемый тоном. Для обозначения музыкального звука, тона, используется также термин голос. Наличие тона, или голоса – особенность произнесения гласных. Если голосовые связки раздвинуты, они не колеблются и тон не образуется, в этом случае создается шум – главный компонент при образовании согласных. Таким образом, все звуки представляют собой тоны и шумы.

Следующий этап прохождения воздушной струи – это ротовая полость. Слабая струя воздуха, состоящая из чистого тона (что характерно для гласных), проходит ротовую полость свободно. Сильная струя воздуха, состоящая из тона и шума или одного шума, встречает на своем пути препятствия: сближение губ друг с другом, нижней губы с зубами, языка с зубами или нёбом.

Возможны следующие варианты:

1. Тон, созданный голосовыми связками, в ротовой полости не осложняется шумами, так как воздушная струя через рот проходит свободно. Так произносятся гласные.

2. Тон осложняется шумом, так как воздушная струя в ротовой полости встречает препятствия. Однако тон преобладает над шумом: несмотря на препятствия, проток для воздушной струи остается достаточно широким. Шум не настолько интенсивен, чтобы стать основным компонентом звука. Так произносятся сонорные согласные [м], [м'], [н], [н'], [л], [л'], [р], [р'], [j] (последний звук - йот, он присутствует, например, в начале и в конце слова юный ).

3. Тон осложняется шумом; шум преобладает над тоном:

препятствия на пути воздушной струи заставляют ее с интенсивным шумом преодолевать их. Так произносятся звонкие шумные согласные: [б], [б'], [в], [в'], [д], [д'], [з], [з'], [ж], [ж'], [г], [г']. Заметим, что сонорные отличаются от звонких шумных меньшей интенсивностью шума, менее значительными препятствиями на пути воздушной струи.

4. Голосовые связки раздвинуты, тон не образуется; звук создают одни шумы, которыми сопровождается протекание воздушной струи через ротовую полость. Так произносятся глухие шумные согласные: [п], [п'], [ф], [ф´], [т], [т'], [с], [с'], [ц], [ш], , [ч'], [к], [к'], [х], [х'].

При образовании гласных мускульное напряжение почти в равной мере распространяется по всей ротовой полости, а при образовании согласных мускульное напряжение сосредоточено в том месте, где возникает преграда (ср., например, произнесение звуков [и] и [j]).

Гласные — ртораскрыватели: чем громче мы их произносим, тем шире раскрываем рот. Согласные - ртосмыкатели: чем громче мы хотим их произнести, тем теснее должны сблизить органы речи. Например, чтобы громче произнести [а], надо рот раскрыть шире; чтобы громче произнести [с], надо плотнее придвинуть язык к зубам.

Итак, гласные – это тоновые звуки, т.е. звуки, состоящие из чистого тона (голоса); ртораскрыватели.

Сонорные согласные (от лат. sonorous - звонкий, звучный) - звуки, состоящие из тона и шума, причем тон преобладает над шумом.

Шумные звонкие согласные - звуки, состоящие из тона и шума, но шум преобладает над тоном, ртосмыкатели.

Шумные глухие согласные – звуки, состоящие из одного шума, ртосмыкатели.