- •Предмет и задачи курса «Введения в языкознание». Разделы языкознания, его связь с другими науками. Прикладное языкознание.

- •Язык как важнейшее средство человеческого общения. Функции языка, основные и факультативные. Отличие языка от других знаковых систем.

- •Общественная сущность языка. Отличие языка человека от языка животных и от других знаковых систем.

- •Взаимосвязь общества и языка. Язык, речь, речевая способность.

- •Современные представления об отношениях между языком и мышлением. Формы мышления, их связь с языком.

- •Язык и мышление. Роль языка в выражении и передаче мысли. Вербальная форма мышления. Понятие о внутренней речи.

- •Проблема происхождения языка. Идеалистические и материалистические теории происхождения языка.

- •Язык как историческая категория. Связь истории языка с историей общества. Законы развития языка.

- •Историческое развитие языка. Интеграция и дифференциация как основные процессы исторического развития и формы взаимодействия языков и диалектов.

- •Язык народности и национальные языки. Многообразие путей образования национальных языков.

- •Многообразие языков мира. Свободные развития национальных языков в современном мире. Место русского языка среди других языков мира.

- •Устройство и работа речевого аппарата. Его функции. Принципы классификации звуков речи.

- •Гласные звуки, их классификация по ряду, подъему и лабиализации, долгие и краткие гласные. Дифтонги.

- •Cогласные звуки. Деление согласных по способу артикуляции, активному органу и месту артикуляции. Палатализация согласных. Аффрикаты.

- •Взаимодействие звуков в речевом потоке. Позиционные фонетические процессы.

- •Фонология. Понятие о фонеме. Системы фонем в языках мира.

- •Происхождение письма и основные этапы его развития. Типология письменных систем Орфография и ее принципы. Транскрипция и транслитерация.

- •3) Транслитерация и практическая транскрипция.

- •Орфография и ее принципы. Транскрипция и транслитерация.

- •Предмет и задачи лексикологии. Разделы лексикологии.

- •Прямое и переносное значение слов. Типы переноса значений слов. Полисемия и омонимия. Типы омонимов.

- •Исторические изменения словарного состава языка. Архаизмы и историзмы. Неологизмы языка и речи.

- •Лексика с точки зрения ее употребления. Активная и пассивная лексика. Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы.

- •Фразеологизмы и свободные сочетания слов. Классификация фразеологизмов.

- •Лексическое и грамматическое значение слова. Средства выражения грамматических значений.

- •Морфологическая структура слова. Морфема как мельчайшая значимая единица и как часть слова. Типы морфем в языках мира.

- •Лексикография как раздел лексикологии. Основные типы словарей. Характеристика одного из лингвистических словарей.

- •Форма слова как единство основы и формообразующего аффикса. Синтетические и аналитические формы слов. Типы словообразования.

- •Грамматика как раздел науки о языке. Грамматическая категория как система форм языка. Морфологические и синтаксические грамматические категории.

- •Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Своеобразие частей речи в языках мира.

- •Принципы классификации частей речи. Имя, глагол, местоимение как часть речи.

- •Предложение и словосочетание. Части речи и члены предложения.

- •Генеалогическая классификация языков. Индоевропейская семья и группы языков. Сравнительно-исторический метод изучения языков.

- •Морфологическая классификация языков. Типологическое исследование языков.

- •Многообразие языков мира. Лингвистическая карта мира. Перспективы развития языка в будущем. Искусственные языки.

- •Язык как система систем. Понятие о языковом уровне. Парадигматические, синтагматические и иерархические отношения между единицами языка.

Многообразие языков мира. Свободные развития национальных языков в современном мире. Место русского языка среди других языков мира.

В книге.

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации, один из 6 официальных языков ООН.

Им пользуются свыше 250 млн. человек, в том числе в России около 140 млн. человек, по данным всесоюзной переписи 1989 года. Русский язык входит в первую десятку самых распространённых языков на планете (китайский, английский, испанский, хинди, арабский, бенгальский, португальский, русский, японский и немецкий).

Вместе с украинским и белорусским языками русский принадлежит к восточнославянской подгруппе славянской группы индоевропейской семьи языков. Можно обнаружить сходство слов русского и других индоевропейских языков: сравним

Русск. – ночь,

Белор . – ноч ,

Укр . – нiч,

Болг . – нощ

Польск. – nос

Чешск . – nос

Словацк . – nос

Лит. – naktis

Лат. – nox

Итал . – notte

Фр. – nuite

Англ. – night

Нем . – Nacht

В своём историческом развитии русский язык прошёл несколько этапов. Первый этап формирования будущего русского языка связан с Киевской Русью, феодальным государством восточнославянских племён, диалекты которых легли в основу древнерусского языка. После принятия христианства (988-989гг) на Руси стали распространяться церковные книги, которые присылались из Болгарии и были написаны на старославянском языке, возникшем в результате переводов Кириллом и Мефодием богослужебных книг с греческого языка на южнославянский солунский диалект (863 г). Этот язык был первым письменным языком славян в IX - XI вв.

Принятие христианства на Руси способствовало продвижению старославянского языка как языка церкви на восток, где он испытывал влияние живых диалектов исконно восточнославянского языка, что приводило к возникновению его местных разновидностей. Продолжением старославянского языка является церковнославянский язык, который использовался в церкви, научной литературе и оказывал влияние на развитие русского литературного языка.

Формирование языка великорусской народности (а в дальнейшем и национального языка), связано с возвышением Москвы, ставшей в XIV веке центром Великого княжества Московского, а со второй половины XV века – столицей единого Российского государства. В это время начинают формироваться и закрепляться нормы устной и письменной московской речи. Московский говор – основа русского языка, образование которого тесно связано с перерастанием русской народности в нацию и относится ко второй половине XVII в. Этот язык подвергается обработке и нормализации, обогащается творчеством писателей и становится высшей формой русского национального языка.

Термин «современный русский язык» употребляется в широком и узком понимании: как язык от Пушкина до наших дней и как язык последних десятилетий.

Язык народности и национальные языки. Многообразие путей образования языков.

Фонетика. Акустическая, артикуляционная и функциональная характеристика звуков речи. Гласные и согласные звуки в русском языке и в других индоевропейских языках.

Акустика звуков речи

Звуки речи - это колебания воздушной среды, вызванные органами речи. Звуки делятся на тоны (музыкальные звуки) и шумы (немузыкальные звуки).

Тон - это периодические (ритмичные) колебания голосовых связок.

Шум - это непериодические (неритмичные) колебания звучащего тела, например, губ.

Гласные состоят из тона, т.е. голоса при отсутствии преграды, а согласные из шума (или шума и тона), т.е. с участием преграды.

Звуки речи различаются по высоте, силе и длительности.

Высота звука - это число колебаний в секунду (герц). Она зависит от длины и натянутости голосовых связок. Более высокие звуки имеют более короткую волну. Человек может воспринимать частоту колебаний, т.е. высоту звука в диапазоне от 16 до 20 000 герц. Один герц - одно колебание в секунду. Звуки ниже этого диапазона (инфразвуки) и выше этого диапазона (ультразвуки) человек не воспринимает в отличие от многих животных (кошки и собаки воспринимают до 40 000 Гц и выше, а летучие мыши даже до 90 000 Гц).

Основные частоты общения людей находятся в пределах обычно 500 - 4000 Гц. Голосовые связки производят звуки от 40 до 1700 Гц. Например, бас начинается обычно с 80 Гц, а сопрано определяется в 1300 Гц. Собственная частота колебаний барабанной перепонки - 1000 Гц. Поэтому самые приятные для человека звуки - шум моря, леса - имеют частоту около 1000 Гц.

Диапазон колебаний звуков речи мужчины составляет 100 - 200 Гц в отличие от женщин, говорящих с частотой в 150 - 300 Гц (поскольку у мужчин голосовые связки в среднем 23 мм, а у женщин - 18 мм, а чем длиннее связки, тем ниже тон).

Сила звука (громкость) зависит от длины волны, т.е. от амплитуды колебаний (величины отклонения от первоначального положения). Амплитуду колебаний создают напор воздушной струи и поверхность звучащего тела.

Сила звука измеряется в децибелах. Шепот определяется в 20 - 30 дБ, обычная речь от 40 до 60 дБ, громкость крика доходит до 80 - 90 дБ. Певцы могут петь с силой до 110 - 130 дБ. В книге рекордов Гиннеса зафиксирован рекорд четырнадцатилетней девочки, перекрывшей криком взлетающий авиалайнер с громкостью двигателей в 125 дБ. При силе звука свыше 130 дБ начинается боль в ушах.

Разным звукам речи свойственна разная сила. Мощность звука зависит от резонатора (резонаторной полости). Чем меньше ее объем, тем больше мощность. Но, напр., в слове «пила» гласная [и], будучи безударной и имея вообще меньшую мощность, звучит сильнее на несколько децибел, чем ударная [а]. Дело в том, что более высокие звуки кажутся более громкими, а звук [и] выше, чем [а]. Таким образом, звуки одинаковой силы, но различной высоты воспринимаются как звуки различной громкости. Следует отметить, что сила звука и громкость не равнозначны, поскольку громкость - это восприятие интенсивности звука слуховым аппаратом человека. Ее единица измерения - фон, равный децибелу.

Длительность звука, т.е. время колебания измеряется в миллисекундах.

Звук имеет сложный состав. Он состоит из основного тона и обертонов (резонаторных тонов).

Основной тон - это тон, порожденный колебаниями всего физического тела.

Обертон - частичный тон, порожденный колебаниями частей (половины, четверти, восьмой и т.д.) этого тела. Обертон («верхний тон») всегда выше основного тона в кратное число раз, отсюда и его название. Напр., если основной тон - 30 Гц, то первый обертон будет составлять 60, второй 90, третий - 120 Гц и т.д. Он вызывается резонансом, т.е. звучанием тела при восприятии звуковой волны, имеющей частоту одинаковую с частотой колебаний этого тела. Обертоны обычно слабы, но усиливаются резонаторами. Интонация речи создается изменением частоты основного тона, а тембр - изменением частоты обертонов.

Тембр - это своеобразная окраска звука, создаваемая обертонами. Он зависит от соотношения основного тона и обертонов. Тембр позволяет отличать один звук от другого, различать звуки различных лиц, мужскую или женскую речь. Тембр у каждого человека строго индивидуален и уникален как отпечаток пальцев. Иногда этот факт используется в криминалистике.

Форманта - это обертоны, усиленные резонаторами, которые характеризуют данный звук. В отличие от голосового тона форманта образуется не в гортани, а в резонирующей полости. Поэтому она сохраняется и при шепоте. Другими словами, это полоса концентрации частот звука, получающая наибольшее усиление благодаря влиянию резонаторов. При помощи формант мы можем количественно отличать один звук от другого. Эту роль выполняют речевые форманты - самые важные в спектре гласного звука первые две форманты, наиболее близкие по частоте к основному тону. Причем для голоса каждого человека характерны свои голосовые форманты. Они всегда выше первых двух формант.

Формантная характеристика согласных очень сложна и трудноопределима, но гласные с достаточно надежностью могут характеризоваться при помощи двух первых формант, которые соответствуют приблизительно артикуляционным признакам (первая форманта - степени подъема языка, а вторая - степени продвинутости языка). Ниже приводятся таблицы, иллюстрирующие вышесказанное. Следует только иметь в виду, что приводимые количественные данные приблизительны, даже условны, так как исследователи дают различные данные, но соотношения гласных при расхождении в цифрах остаются у всех примерно одинаковыми, т.е. первая форманта, например, у гласной [и] всегда будет меньше, чем у [а], а вторая больше.

____

Фоне́тика (от греч. φωνητικός — звуковой, голосовой) — раздел языкознания, изучающий звуковую сторону языка. В отличие от других языковедческих дисциплин фонетика исследует не только языковую функцию, но и материальную сторону своего объекта: работу произносительного аппарата, а также акустическую характеристику звуковых явлений и восприятие их носителями языка. Современная фонетика различает в звуке речи четыре аспекта: функциональный (или лингвистический), артикуляторный, акустический и перцептивный. Фонетика связана с такими нелингвистическими дисциплинами, как анатомия и физиология речеобразования и восприятия речи, с одной стороны, и акустика речи — с другой. Как и языкознание в целом, фонетика связана с психологией, поскольку речевая деятельность является частью психической деятельности человека.

В отличие от нелингвистических дисциплин фонетика рассматривает звуковые явления как элементы языковой системы, служащие для воплощения слов и предложений в материальную звуковую форму, без чего общение невозможно. Вне этой функции звуковая сторона языка не может быть понята; даже отдельный звук речи выделяется из звуковой цепи лишь как представитель фонемы, т. е. благодаря его связям со смысловыми единицами языка. Данные современной акустики речи свидетельствуют о том, что элементы членения звуковой последовательности, осуществлённого самыми совершенными акустическими методами, не совпадают со звуками речи как реализациями фонем.

В соответствии с тем, что звуковую сторону языка можно рассматривать в акустико-артикуляторном и функционально-языковом аспектах, в фонетике различают собственно фонетику и фонологию. Разделение их на два самостоятельных раздела языкознания многие современные языковеды считают неправомерным.

Выделяют общую и частную фонетику, или фонетику отдельных языков. Общая фонетика изучает общие условия звукообразования, исходя из возможностей произносительного аппарата человека (например, различаются губные, переднеязычные, заднеязычные согласные, если имеется в виду произносительный орган, определяющий основные черты согласного, или смычные, щелевые, если имеется в виду способ образования необходимой при артикуляции согласного преграды для выходящей из лёгких струи воздуха), а также анализирует акустические особенности звуковых единиц, их спектральные характеристики, например наличие или отсутствие основного тона голоса (нулевой форманты) при произнесении разных типов согласных, разное положение формант при образовании гласных. Строятся универсальные классификации звуков речи (гласных и согласных), которые основаны отчасти на артикуляционных, отчасти на акустических признаках, а также классификацию по дифференциальным признакам. Общая фонетика изучает также закономерности сочетания звуков, влияния особенностей одного из соседних звуков на другой (разного вида аккомодация или ассимиляция), коартикуляцию; природу слога, законы сочетания звуков в слоги и факторы, обусловливающие слогоделение; фонетическую организацию слова, в частности ударение и сингармонизм. Она изучает средства, которые используются для интонации: высоту основного тона голоса, силу (интенсивность), длительность отдельных частей предложения, скорость их произнесения (темп), паузы и тембр.

В частной фонетике все указанные проблемы рассматриваются применительно к данному конкретному языку и сквозь призму функций, которые то или иное фонетическое явление или единица выполняют. Частная фонетика может быть описательной, или синхронной (см. Синхрония), и исторической, или диахронической (см. Диахрония), изучающей эволюцию звукового строя данного языка или группы языков.

Фонетический и фонологический аспекты представляют в частной фонетике единое целое, так как все звуковые единицы выделяются опосредованно через смысловые единицы языка.

В фонетике широко применяются экспериментальные методы; поскольку при этом используются особые приборы, эти методы называются также инструментальными. К ним относятся: палатография (статическая и динамическая), при помощи которой устанавливаются места соприкосновения языка с нёбом при звукообразовании, тензопалатография для измерения силы артикуляции, рентгенография, позволяющая видеть положение органов речи и их движение (при кинорентгене), осциллография, позволяющая определять длительность, высоту и интенсивность звуков, и спектрография, дающая общую акустическую картину звука. В фонетике применяются, кроме того, различные методы изучения восприятия тех или иных звуковых явлений носителями языка, что особенно важно для фонологического истолкования этих явлений. В 80‑е гг. в фонетике стали использовать ЭВМ.

Фонетика имеет прикладное значение в разных областях: для рационализации письма (графики и орфографии), обучения правильному произношению, особенно на неродном языке, для диагностики исправления недостатков речи (логопедия и сурдопедагогика). Данные фонетики используются для проверки средств связи и для повышения их эффективности, а также для автоматического распознавания речи.

Начало изучения механизма образования звуков речи относится к 17 в.; оно было вызвано потребностями обучения глухонемых (работы Х. П. Бонета, Дж. Уиллиса, И. К. Аммана). В конце 18 в. Х. Краценштейн положил начало акустической теории гласных, которая была развита в середине 19 в. Г. Л. Ф. Гельмгольцем. К середине 19 в. исследования в области анатомии и физиологии звукообразования были обобщены в трудах Э. В. Брюкке. С лингвистической точки зрения учение о звуковой стороне языка во всех его разделах было впервые представлено в работе Э. Зиверса «Grundzüge der Lautphysiologie» (1876; 2 изд. — под названием «Grundzüge der Phonetik», 1881). Важную роль в развитии фонетики сыграли книги Г. Суита, О. Есперсена, М. Граммона и других. В России значительную роль в развитии общей фонетики сыграли труды И. А. Бодуэна де Куртенэ, а также его учеников — В. А. Богородицкого и Л. В. Щербы: именно Бодуэном де Куртенэ и Щербой было положено начало теории фонемы (фонологии). Большое значение имели работы А. И. Томсона («Общее языковедение», 1906). В советском языкознании широко разрабатываются проблемы общей и частной фонетики (работы Р. И. Аванесова, Л. Р. Зиндера, М. И. Матусевич, А. А. Реформатского и других).

Акустическая характеристика звука

Общей теорией звука занимается акустика – один из разделов физики, она определяет сущность звука и даёт ему количественную характеристику. Звук речи, как и всякий другой звук, физическое явление, представляет собой колебательное движение, передаваемое через упругую среду (воздух) и воспринимаемое человеческим ухом.

Колебания физического тела, например, голосовых связок, могут быть ритмичными, упорядоченными, в результате этого возникают звуки определенной устойчивой частоты, или тоны. Наряду с этим колебания бывают неравномерные, неупорядоченные, им соответствуют шумы, иногда тон и шум объединяются в один тоно-шумовой звук.

В языковых звуках тоны возникают при колебании голосовых связок в гортани, а также при ответных (резонаторных) колебаниях воздуха в надгортанных полостях. Так в основном рождаются гласные, тогда как шумы возникают в результате преодоления воздушной струей разного рода преград в речевом канале. К шумам относятся глухие согласные. Тоно-шумовыми звуками являются сонанты /например, английские звуки: r l m n w j/, в которых тон преобладает над шумом, и звонкие шумные, в которых шум преобладает над тоном.

Звук также характеризуется длительностью, или долготой, т. е. продолжительностью данного звука с его количеством колебаний во времени. Например, в русском языке ударные гласные длительнее безударных. В английском, немецком и других языках долгота и краткость является важной характеристикой, т. к. различает слова или формы слов, например: spot [spOt] пятно – sport [spLt] спорт; con- [kOn] /приставка com-/ – corn [kLn] зерно.

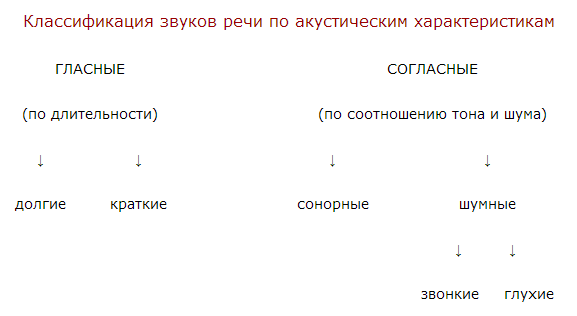

На основе данных акустических характеристик можно построить классификацию звуков речи, которая представлена ниже.

Схема 3

Классификация звуков речи по акустическим характеристикам

Есть еще такие признаки звука, как высота, которая зависит от числа колебаний в единицу времени. Чем больше колебаний, тем выше звук. Единицей измерения этой характеристики является герц. Человеческое ухо может различать высоту звуков в пределах от 16 до 20 000 герц. Так называемые инфразвуки (ниже указанных пределов) и ультразвуки (выше указанных пределов) человеческое ухо не воспринимает.

Важную роль в акустической характеристике звука играет сила, или интенсивность, зависящая от амплитуды (размаха) колебания, т. е. от расстояния высшей точки подъёма и низшей точки падения звуковой волны. Чем больше амплитуда, тем сильнее звук.

Существенным в характеристике звука является тембр, благодаря которому звук приобретает индивидуальную окраску. Создаётся эта окраска главным образом при помощи резонансных характеристик. Резонанс (франц. отзвук) возникает в замкнутой воздушной среде, так как колебания звучащего тела вызывают колебания другого тела или воздуха. Резонатором при образовании звуков речи выступают ротовая, носовая, глоточные полости.