- •Глава I

- •§ 1.1. Понятие о реконструкции дороги

- •§ 1.2. Характер работ, выполняемых

- •§ 1.3. Изменение условий движения

- •§ 1.4. Снижение безопасности при возрастании

- •1 В сНиП п-д.5-72 величины, обратные частным коэффициентам аварийности, названы «относительными коэффициентами безопасности».

- •§ 1.5. Пропускная способность существующих дорог

- •§ 1.6. Скорость транспортного потока как показатель

- •§ 1.7. Выбор расчетной скорости движения

- •§ 1.8. Очередность проведения мероприятий

- •Глава II

- •§ II.1. Особенности изыскательских работ

- •§ II.3. Обследование дорожных одежд

- •§ 11.4. Измерение скоростей движения автомобилей

- •Глава III

- •§ III.1. Исправление трассы дороги в плане

- •§ III.2. Уширение земляного полотна

- •§ III.3. Обеспечение зрительной ясности направления

- •§ III.4. Кривые в плане

- •§ III.5. Обходы населенных пунктов

- •§ III.7. Увеличение отметок земляного полотна

- •§ II 1.8. Исправление продольного профиля

- •§ 111.9. Улучшение пересечении реконструируемой дороги

- •§ III.10. Улучшение условий движения

- •§ 111.13. Проектирование мероприятий по организации движения

- •Глава IV

- •§ 1V.1. Снижение прочности земляного полотна

- •§ IV.2. Связь пучинообразования с водно-тепловым

- •§ IV.3. Расчетные характеристики грунтов земляного полотна

- •§ IV.4. Расчет избытка свободной воды

- •§ IV.5. Исправление земляного полотна

- •§ IV.6. Повышение устойчивости откосов

- •§ IV.7. Производство работ по уширению земляного

- •§ IV.8. Производство работ по возвышению

- •§ IV.9. Планировка откосов земляного полотна

- •§ IV.10. Укрепление откосов земляного полотна

- •§ IV.Ll. Контроль качества и приемка земляного ПбЛотна

- •Глава V

- •§ V.I. Использование старой дорожной одежды

- •§ V.2. Разборка существующих дорожных одежд

- •§ V.3. Способы использования старых материалов

- •§ V.4. Уширение дорожных одежд

- •§ V.6. Расчет необходимого усиления

- •§ V.7. Усиление существующих дорожных одежд

- •§ V.8. Строительство новых дорожных одежд

- •Глава VI

- •§ VI.1. Общие положения

- •§ VI.2. Определение очередности производства работ

- •§ Vj.3. Мероприятия по обеспечению пропуска движения

- •IiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

- •§ VI.4. Выбор скоростей строительных потоков и годовых участков их действия

- •§ Vj.5. Зависимость между производительностью подразделений, выполняющих линейные работы по реконструкции дороги, и производительностью предприятий индустриальной базы

- •§ V1.6. Примеры организации работ

- •Глава VII

- •§ VI 1.1. Критерий экономической эффективности

- •§ VI 1.2. Особенности методики расчетов

- •§ VII.3. Определение размеров единовременных и текущих затрат при реконструкции автомобильных дорог

- •§ VII.4. Учет режимов движения при оценке

- •§ VII 5. Учет обеспеченности безопасности движения

- •§ VII.6. Экономический критерий очередности

- •§ VI.5. Зависимость между производительностью подразделений, выполняющих линейные работы по реконструкции дороги, и производительностью предприятий индустриальной базы 232

- •§ VI.6. Примеры организации работ по реконструкции автомобильных дорог 234

§ 1.4. Снижение безопасности при возрастании

ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

На каждом участке дороги опасность дорожно-транспортных происшествий увеличивается с ростом интенсивности движения.

Степень опасности того или иного участка дороги можно оценить, используя предложенную автором методику коэффициентов аварийности [3, 5].

Степень опасности участков дороги оценивают при помощи линейного графика «итогового коэффициента аварийности», вычисляемого как произведение частных коэффициентов аварийности учитывающих влияние отдельных элементов плана и профиля:

Ктлчот = (1*1)

Частные коэффициенты Къ К2,Ки представляют собой отношения количества дорожно-транспортных происшествий при той или иной величине элемента плана или профиля к количеству происшествий на эталонном прямом участке дороги с проезжей частью шириной 7,5 м и с твердыми широкими обочинами. Значения частных коэффициентов учитывают элементы плана дороги (радиусы кривых, длину прямых участков), продольного профиля (продольный уклон), поперечного профиля и придорожной полосы (число полос проезжей части, ширину полос движения и обочин, габариты мостов, удаление дороги от прилегающей застройки в населенных пунктах), сочетание элементов трассы между собой, характеризуемое видимостью в плане и продольном профиле, типы и количество пересечений, степень скользкости покрытия [62].

Поскольку некоторые из этих характеристик меняются в разные сезоны года, А. П. Васильев предложил в значения осреднен-

1 В сНиП п-д.5-72 величины, обратные частным коэффициентам аварийности, названы «относительными коэффициентами безопасности».

ных коэффициентов аварийности вводить сезонные коэффициенты, отражающие влияние изменений дорожных условий [7].

Учитываются такие факторы, как, например, изменение эффективной ширины проезжей части при очистке дороги от снега, увеличение видимости на кривых малого радиуса в лесной местности после листопада, повышение скользкости обочин во время весенней и осенней распутиц, скользкость накатанного снегового покрова на дорогах и др. Эти коэффициенты дают возможность оценить изменение относительной опасности разных участков дороги в течение года, что очень важно для содержания дороги и организации на ней перевозок.

Однако для проектирования мероприятий по реконструкции достаточно оценивать дорогу основными коэффициентами аварийности.

Используемая в настоящее время методика коэффициентов аварийности предусматривает 14 частных коэффициентов аварийности. Их перечень не является исчерпывающим. Для дорог в сложных природных условиях могут быть предложены на основе статистики дорожно-транспортных происшествий дополнительные коэффициенты.

Так, например, В. П. Варлашкин предложил учитывать расположение кривых в плане по отношению к формам горного рельефа и тип ограждений на горных дорогах [8], А. С. Садырходжаев — наличие аллейных придорожных насаждений и сопутствующих дороге каналов в районах искусственного орошения [46].

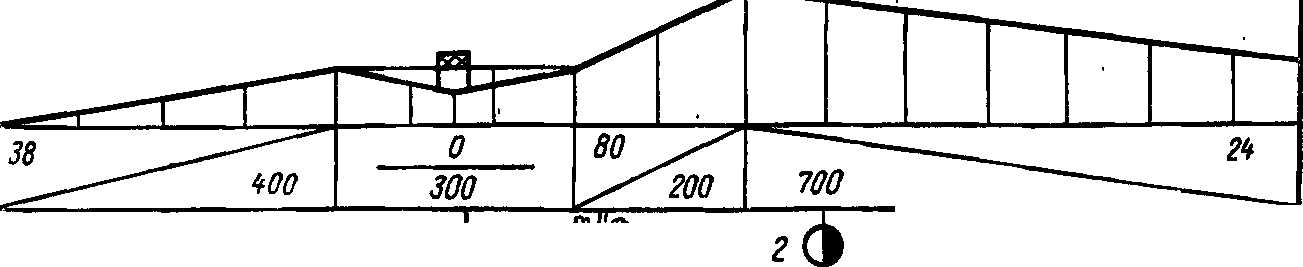

Для определения коэффициентов аварийности строят линейный график дороги (рис. 1.3). На график наносят план и профиль, выделяя на них все элементы, влияющие на безопасность движения (продольные уклоны, вертикальные кривые, кривые в плане, мосты, пересекающие дороги, населенные пункты и т. д.). В особой графе указывают расстояние видимости. Масштаб плана и профиля, а также самого графика выбирают в зависимости от сложности ситуации. Под планом и профилем выделяют графы для каждого из учитываемых показателей.

Дорогу анализируют по каждому из влияющих на безопасность факторов, выделяя однородные участки. При назначении их границ учитывается также, что влияние каждого из мест, где возникают те или иные помехи движению, распространяется на некоторое расстояние. Величина его может быть оценена как зона снижения скорости на эпюре скоростей движения. Средние длины зон влияния приведены в инструкциях.

Границы каждого из выделенных участков указывают в соответствующей графе, выписывая из таблиц соответствующие значения коэффициентов аварийности. Итоговый коэффициент аварийности определяют перемножением частных коэффициентов. В настоящее время разработаны программы для ЭВМ для определения коэффициентов аварийности и пропускной способности отдельных участков автомобильных дорог, которые значительно упрощают построение графиков.

R=

1500м

R-1S0M

1

Г

R9Z5Vm

[* R^ffOOM

|

R=/20M |

? |

|

(ш Ш Ш Ш Ш Я «1 I „ I I ! |

|

|

|

Видимость ,м |

|

С 35l |

^160/. '350', |

|

|

|

Ширина, м: ароеожеа часта - |

IS; |

обочины — 2; моста —6,5 |

|

|

|

|

Интенсивность движения, авт./сут:на основной дороге — 5000, на пересекающей —/200 |

|||||

*1 |

1,0 |

|||||

н2 |

|

1,5 |

|

1,0 |

1,5 |

|

нз |

|

|||||

Hk |

1,25 |

1,0 |

|

3,0 1,0 |

|

|

Hs |

5л ' го |

ЬО |

|

1,0 2,25 |

1,0 |

1,6 |

Кб |

|

1,0 |

|

Зр 1,0 1А6 |

1,0 |

|

н7 |

го |

5,0 |

|

1,0 |

|

|

Н8 |

W |

|||||

Kg |

1,0 |

|

Ь,0 |

1,0 |

|

|

Kjo |

1,0 |

|||||

К л |

1,0 |

|

1,65 |

1,0 |

ф |

|

H

12

2,0

|

|

|

|

|

|

Со |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<\> |

СО |

см |

|

|

СО |

|

|

|

OQ СчГ чь |

|

|

СМ |

4J |

CNJ |

чЬ |

СМ |

|

|

|

|

Сч *\Г |

со ь,- |

|

|

>-*Г |

СО |

CNJ См |

СМ |

|

со <м |

ч»“ |

Со" <м |

со |

1г>‘ |

со |

13

H

Щ

to

50

CO

Рис. 1.3. Пример графика коэффициентов аварийности

Опасными принято считать участки, имеющие итоговый коэффициент аварийности более 20 в равнинной однообразной местности и 40 в условиях пересеченного рельефа, где водители ездят с большей осторожностью. Такие участки желательно перестраивать в процессе реконструкции или капитального ремонта. До

1,0

1 *.o I

го

1,2

1,0

перестройки опасных участков в процессе эксплуатации дорог необходимо наносить разметку проезжей части, запрещающую обгон с выездом на полосу встречного движения при коэффициентах аварийности более 10—15. При итоговых коэффициентах более 20—40 до улучшения условий проезда по участку в зависимости от местных условий обязательно устанавливать знаки запрещения обгона и ограничения скорости.

График коэффициента аварийности позволяет наметить мероприятия по повышению безопасности движения и оценить их сравнительную эффективность. Так, например, для участка дороги,, рассмотренного на рис. 1.3, замена моста многоочковой трубой делает это место дороги практически безопасным.

Безопасность на пересечении с местной дорогой может быть достигнута вырубкой нескольких деревьев аллеи, чтобы видимость увеличилась до 60 м.

В населенном пункте увеличение радиуса кривой до 600 м снижает степень опасности проезда этого участка до уровня, характерного для остальной части деревни.

Интересно также, что если в результате постройки параллельной дороги, на нее перейдет 4000 транзитных автомобилей в сутки, существующая дорога может считаться достаточно безопасной для местного движения интенсивностью до 1000 авт/сут.

На многих участках существующей сети дорог в ближайшие годы придется столкнуться с периодическим возникновением опасных мест. Для большинства дорог СССР интенсивность движения имеет наибольшее значение на участках дорог, примыкающих к городам, а затем последовательно уменьшается по мере удаления от них до минимального значения в середине перегонов между городами, где влияние их зоны тяготения снижается до минимума и происходит почти исключительно транзитное движение.

Поскольку геометрические элементы дороги в процессе эксплуатации остаются до ремонта или реконструкции неизменными и при условии, что служба ремонта и содержания поддерживает должную шероховатость покрытий, увеличение числа дорожно- транспортных происшествий будет связано только с ростом интенсивности движения.

Величина итогового коэффициента аварийности будет возрастать прямо пропорционально частному коэффициенту аварийности, учитывающему интенсивность движения [3, 62]. Значения этого коэффициента составляют:

Интенсивность движения,

авт./сут 500 1000 30 000 5000 Г 7000 7 9000

Кх 0,40 0,50 0,75 1,00 [l,30j 1,90

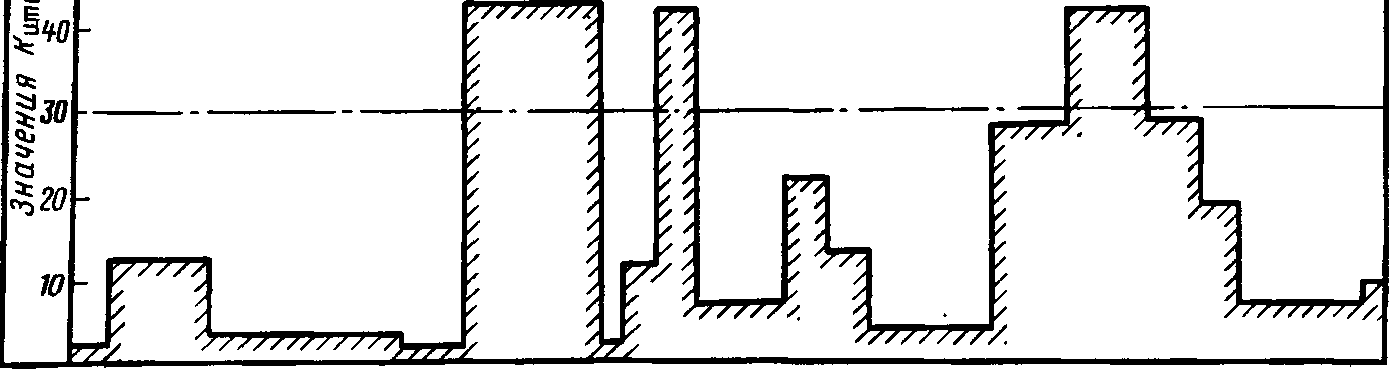

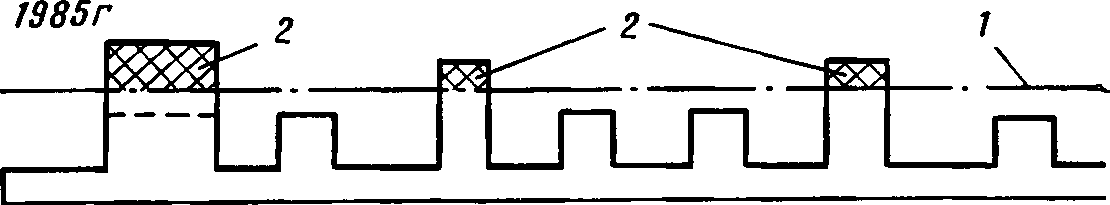

Повышение опасности дорожных происшествий можно иллюстрировать примером, представленным на рис. 1.4.

Пусть на 1975 г. эпюра итоговых коэффициентов аварийности соответствовала показанной на рис. 1.4,6. Все пики графика итоговых коэффициентов аварийности расположены ниже верхнего

а)

1985г

1980г 1975г

![]()

в)

Z.

П

п

1980Г Е |

ir'? . К - |

|||

|

1 ' 1 |

П_ J~L_, |

|

|

г)

е)

139ог

/ И?*

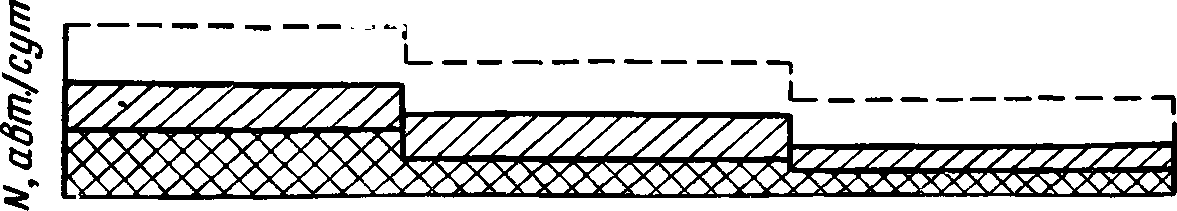

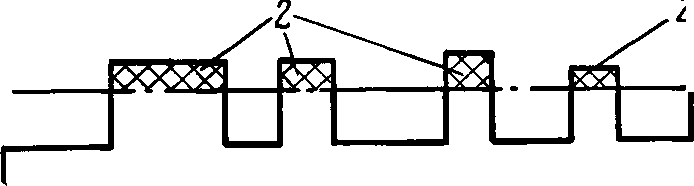

Рис. 1.4, Последовательное возникновение на дороге опасных мест при росте интенсивности движения:

а — эпюра интенсивности движения в разные годы; б — план трассы; в — е — эпюры итоговых коэффициентов аварийности в разные годы;

1 — предельное допустимое значение итогового коэффициента аварийности; 2 — участки, иа которых итоговый коэффициент аварийности превышает допустимое значение

предела его допустимых значений, обозначенного линией 1. На дороге требовалось лишь выполнение работ по содержанию и простейших мероприятий по организации движения (разметка, правильная расстановка дорожных знаков). К 1980 г. интенсивность движения возрастет. На графике коэффициентов аварийности ордината влияния моста превысит допустимое значение, и потребуется реконструкция этого участка. Наиболее целесообразна

замена моста многоочковой трубой с уширением земляного полотна, что полностью «срезает» пик на графике.

На следующий расчетный срок (1985 г.) дальнейшее возрастание интенсивности снова приведет к росту пиков, учитывающих влияние кривых в плане. Теперь окажется необходимым провести работы по увеличению радиуса первой кривой. Однако по местным условиям не удается увеличить его до величин, полностью устраняющих влияние кривой в плане. На второй кривой в связи с небольшим превышением итоговым коэффициентом аварийности предельного значения можно ограничиться устройством срезки для увеличения видимости в плане. В пределах населенного пункта пик графика понижается до допустимого значения благодаря устройству тротуаров для пешеходов. Величина, до которой снижается в результате проведенных работ итоговый коэффициент аварийности, показана на графике пунктирными линиями на пиках графика.

Таким образом, в данном случае удалось обеспечить на некоторое время безопасность движения выполнением простых мероприятий, доступных дорожно-эксплуатационной службе.

На следующий расчетный срок вся эпюра коэффициентов аварийности снова возрастет, причем на ней вновь появится ряд пиков, сглаженных в результате предшествовавших работ. Объем работ по устранению опасных мест настолько увеличится, охватив по существу всю дорогу, что станет необходима ее полная перестройка под более высокую категорию. Возможен вариант строительства параллельной новой дороги, которая восприняла бы на себя часть грузопотока.

Рассмотренный пример показывает, что эксплуатация многих существующих дорог в условиях быстро возрастающей интенсивности движения связана с периодическим возникновением на дороге зон повышенной опасности дорожно-транспортных происшествий и с необходимостью систематического проведения мероприятий по их выборочной реконструкции.