- •Глава I

- •§ 1.1. Понятие о реконструкции дороги

- •§ 1.2. Характер работ, выполняемых

- •§ 1.3. Изменение условий движения

- •§ 1.4. Снижение безопасности при возрастании

- •1 В сНиП п-д.5-72 величины, обратные частным коэффициентам аварийности, названы «относительными коэффициентами безопасности».

- •§ 1.5. Пропускная способность существующих дорог

- •§ 1.6. Скорость транспортного потока как показатель

- •§ 1.7. Выбор расчетной скорости движения

- •§ 1.8. Очередность проведения мероприятий

- •Глава II

- •§ II.1. Особенности изыскательских работ

- •§ II.3. Обследование дорожных одежд

- •§ 11.4. Измерение скоростей движения автомобилей

- •Глава III

- •§ III.1. Исправление трассы дороги в плане

- •§ III.2. Уширение земляного полотна

- •§ III.3. Обеспечение зрительной ясности направления

- •§ III.4. Кривые в плане

- •§ III.5. Обходы населенных пунктов

- •§ III.7. Увеличение отметок земляного полотна

- •§ II 1.8. Исправление продольного профиля

- •§ 111.9. Улучшение пересечении реконструируемой дороги

- •§ III.10. Улучшение условий движения

- •§ 111.13. Проектирование мероприятий по организации движения

- •Глава IV

- •§ 1V.1. Снижение прочности земляного полотна

- •§ IV.2. Связь пучинообразования с водно-тепловым

- •§ IV.3. Расчетные характеристики грунтов земляного полотна

- •§ IV.4. Расчет избытка свободной воды

- •§ IV.5. Исправление земляного полотна

- •§ IV.6. Повышение устойчивости откосов

- •§ IV.7. Производство работ по уширению земляного

- •§ IV.8. Производство работ по возвышению

- •§ IV.9. Планировка откосов земляного полотна

- •§ IV.10. Укрепление откосов земляного полотна

- •§ IV.Ll. Контроль качества и приемка земляного ПбЛотна

- •Глава V

- •§ V.I. Использование старой дорожной одежды

- •§ V.2. Разборка существующих дорожных одежд

- •§ V.3. Способы использования старых материалов

- •§ V.4. Уширение дорожных одежд

- •§ V.6. Расчет необходимого усиления

- •§ V.7. Усиление существующих дорожных одежд

- •§ V.8. Строительство новых дорожных одежд

- •Глава VI

- •§ VI.1. Общие положения

- •§ VI.2. Определение очередности производства работ

- •§ Vj.3. Мероприятия по обеспечению пропуска движения

- •IiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

- •§ VI.4. Выбор скоростей строительных потоков и годовых участков их действия

- •§ Vj.5. Зависимость между производительностью подразделений, выполняющих линейные работы по реконструкции дороги, и производительностью предприятий индустриальной базы

- •§ V1.6. Примеры организации работ

- •Глава VII

- •§ VI 1.1. Критерий экономической эффективности

- •§ VI 1.2. Особенности методики расчетов

- •§ VII.3. Определение размеров единовременных и текущих затрат при реконструкции автомобильных дорог

- •§ VII.4. Учет режимов движения при оценке

- •§ VII 5. Учет обеспеченности безопасности движения

- •§ VII.6. Экономический критерий очередности

- •§ VI.5. Зависимость между производительностью подразделений, выполняющих линейные работы по реконструкции дороги, и производительностью предприятий индустриальной базы 232

- •§ VI.6. Примеры организации работ по реконструкции автомобильных дорог 234

§ 1.3. Изменение условий движения

ПРИ ВОЗРАСТАНИИ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

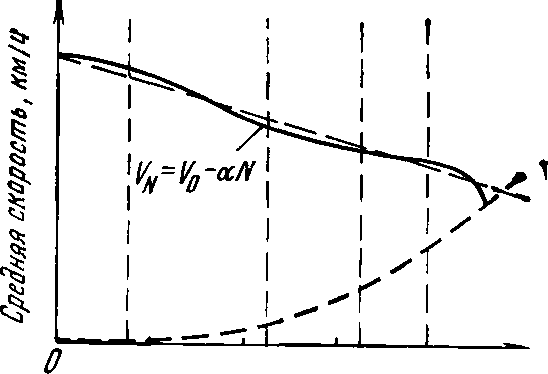

На большинстве старых дорог имеется много участков, движение по которым требует от водителей особой внимательности и должно осуществляться с пониженными скоростями. Такие дороги неоднородны по допускаемым скоростям, а следовательно, и по пропускной способности, и не обеспечивают на всем протяжении одинаковую степень безопасности. На основе наблюдений, проводившихся многочисленными исследователями в разных странах, был установлен общий вид зависимостей скорости транспортных потоков и количества дорожно-транспортных происшествий от интенсивности движения (рис. 1.2). Характер указанных зависимостей непостоянен и меняется по мере увеличения интенсивности. Разные участки графиков выражаются различными математическими зависимостями. Это является следствием изменения характера взаимодействия автомобилей в транспортном потоке по мере увеличения его плотности. Математической стороне этого вопроса посвящена обширная литература [68]. Однако проводимый в ней анализ в подавляющем числе случаев имеет чисто теоретический характер, пока еще лишь в малой степени подтвержденный экспериментальным изучением режимов движения. Рассмотрим здесь только качественную сторону вопроса.

При весьма малых интенсивностях движения действия водителей определяются лишь восприятием ими дорожной обстановки. Каждый водитель избирает скорость движения по дороге, соответствующую его индивидуальным наклонностям, практически не испытывая при этом помех со стороны других попутных или встречных автомобилей. Отдельные водители, развивающие чрезмерную скорость, едут с повышенным риском происшествий, особенно на опасных участках дороги с ограниченной видимостью, с узкими мостами, недостаточной шириной проезжей части, неровностями на покрытии и т. д. Двигаясь с высокой скоростью при пониженном внимании, водитель не всегда может своевременно реагировать на ухудшение дорожных условий при въезде на такой участок. Поэтому, несмотря на численно небольшое количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах с малой интенсивностью движения, относительное их количество на 1 млн. автомобиле-километров пробега выше, чем при большой интенсивности движения.

Такой режим движения по дороге принято называть свободным. Он характерен только для весьма ограниченной группы дорог, например подъездов к малым населенным пунктам хуторского типа, а также для периодов спада движения на дорогах в ночные и предутренние часы. При благоприятных дорожных условиях скорость автомобиля практически постоянна.

По мере возрастания интенсивности движения по дороге водители начинают ощущать влияние других автомобилей, вынуждающее их временами изменять режимы движения. При встречах происходит некоторое снижение скоростей.

W0

800

1100 1600 Интенсивность,

авт/н

lit

Сво

бод-.

ныи

Уастинно

связанный

Связа

нный

в

влот-

ный

Г

||1

ь»

^ ^

& 5i

i

1

т

зоо то\ woo

Транспор

тный

потон

Уровень

удобства

двитенин

Рис.

1.2. Влияние интенсивности движения

на среднюю скорость потока автомобилей

и количество дорожно- транспортных

происшествий

Увеличение

вероятности появ-

ления встречных

автомобилей и

вообще наличие движения

по до-

роге активизирует водителей.

Уп-

равление автомобилями

начинает

осуществляться более

вниматель-

но, и относительное

количество

происшествий до

интенсивностей

примерно 500—600

авт./сут сни-

жается на дорогах с

проезжей

частью с двумя полосами

движе-

ния.

При

дальнейшем повышении

интенсивности

движения количе-

ство автомобилей

в пределах

участка дороги, видимого

водите-

лем, увеличивается. Для

обгона

ему приходится выбирать

подхо-

дящий момент, когда на

полосе

движения, в зоне, необходимой

для

осуществления обгона, отсут-

ствует

встречный автомобиль.

Обгон

«с ходу», без предвари-

тельной

подготовки и выравнивания скоростей

движения [12], ста-

новится невозможным,

и схема обгона меняется. Водителям

наи-

более быстрых автомобилей

приходится, приблизившись к обго-

няемому

автомобилю, снижать скорость до равной

с ним и осу-

ществлять обгон только

дождавшись подходящего момента.

При

обгоне, совершаемом с повышенным

риском, водители встречных

автомобилей

вынуждены притормаживать. Средняя

скорость

транспортного потока

начинает снижаться за счет этих

периодов

ожидания.

По

мере дальнейшего роста интенсивности

продолжительность

ожидания возможности

обгона увеличивается. Создаются

«пачки»

из двух-трех и более

автомобилей, следующих на малом

расстоя-

нии за медленно движущимся

автомобилем в ожидании момента,

удобного

для обгона. Совершив этот обгон, они

вновь получают

возможность движения

с режимом одиночного автомобиля.

Такой

режим движения характерен для

так называемого частично

свя-

занного потока1

автомобилей.

Необходимость

маневров, связанных с выполнением

обгонов,

приводит к постепенному

увеличению относительного

количества

дорожно-транспортных

происшествий по мере возрастания

интен-

сивности движения. Число

происшествий увеличивается примерно

прямо

пропорционально среднесуточной

интенсивности движения.

1

Классификация потоков автомобилей

дана в соответствии с терминологий

монографии «Теория транспортных потоков

в проектировании дорог и организации

движения» В. В. Сильянова [48].

![]()

При достижении на дороге с двумя полосами движения интеш сивности 5—6 тыс. авт./сут (значения, при превышении которого технические условия большинства стран предусматривают необходимость перевода дороги в категорию автомобильных магистралей с раздельными проезжими частями для движения в разных направлениях) условия для осуществления обгонов значительно затрудняются. Все автомобили оказывают взаимное влияние, и сразу после обгона одиночного автомобиля или пачки автомобилей режим движения обогнавшего автомобиля вновь начинает зависеть от едущих перед ним автомобилей. Условия обгона сильно осложняются, и водитель, желающий обогнать едущие перед ним автомобили, должен ожидать интервала достаточной продолжительности между проездами автомобилей по встречной полосе движения. Скорость каждого автомобиля становится переменной, колеблясь в интервале от скорости наиболее тихоходных автомобилей транспортного потока до скорости, необходимой для их обгона в условиях малых интервалов во встречном потоке автомобилей.

Чем выше интенсивность движения, тем реже встречаются такие интервалы и с тем большим риском совершаются обгоны. Близкий к прямолинейному характер зависимости между относительным числом дорожно-транспортных происшествий и среднесуточной интенсивностью движения нарушается, и график приобретает очертание быстро возрастающей кривой. Такой транспортный поток принято называть связанным. Из-за помех при осуществлении обгонов средняя скорость его снижается по мере роста интенсивности практически по прямолинейной зависимости. Наступает момент, когда обгоны становятся возможными только с повышенным риском. При этом обгоняющий автомобиль вносит помехи в движение встречного потока автомобилей, вынужденных снижать скорость, а иногда и интенсивно тормозить и даже съезжать на обочину. Количество водителей, идущих на такой риск, быстро уменьшается. Этот режим движения соответствует сравнительно узкому интервалу интенсивностей движения, при котором относительное количество дорожно-транспортных происшествий достигает максимума.

Дальнейшее увеличение интенсивности движения по дороге возможно только за счет повышения плотности транспортного потока, без обгонов, путем уменьшения величины интервалов между следующими друг за другом автомобилями, образующими колонну. При таком режиме движения разница в скоростях движения автомобилей, следующих в транспортном потоке, образующем колонну, невелика. Колебания скоростей движения отдельных автомобилей около среднего значения скорости потока приводят к изменениям расстояний между автомобилями и гасятся водителями, как только они начинают угрожать опасной ситуацией. Скорость потока, называемого плотным, продолжает снижаться. Количество происшествий уменьшается.

Как видно из рис. 1.2, кривая зависимости средней скорости от интенсивности транспортного потока состоит из нескольких участ- цоьу различающихся по наклону. Наименьший наклон имеет участок свободного движения. Участок устойчивого транспортного потока имеет наибольшую крутизну. Практически, однако, с весьма малой погрешностью всю кривую зависимости средней скорости транспортного потока от интенсивности движения заменяют одной прямой.

Дальнейшее насыщение транспортного потока, возможное, не только при росте интенсивности, но и при ухудшении дорожных условий, например при въезде на узкий мост или на ремонтируемый участок дороги с ограниченной шириной проезжей части, приводит к «затору движения», характеризуемому тем, что движение потока приобретает прерывистый характер. На подходе к месту затора создается очередь, нарастающая за счет подъезжающих автомобилей. Пропускная способность дороги снижается. Одновременно уменьшается и количество дорожно-транспортных происшествий, причем резко снижается их тяжесть.

Предыдущие рассуждения относились к случаям, когда начальная скорость движения одиночного автомобиля при свободном режиме не ограничивалась дорожными условиями. В действительности дороги состоят из участков, различающихся по обеспечиваемым скоростям движения. Скорость движения может ограничиваться недостаточной шириной проезжей части, влиянием опор пересекающих дорогу путепроводов, большими продольными уклонами на участках подъемов, кривыми малых радиусов в плане и т. д. Все эти факторы отражаются на режимах движения транспортного потока.

Следует различать случаи, когда изменение режима связано с особенностями восприятия водителями дорожных условий и когда оно зависит от различия в динамических качествах автомобилей транспортного потока. Водители снижают скорости движения на узкой проезжей части, в местах скопления людей на обочинах, на пересечениях в одном уровне, на кривых малого радиуса и т. д. Во всех этих случаях причиной снижения скорости является трудность для водителя вести автомобиль с высокой скоростью в осложнившихся условиях и необходимость обеспечить безопасность движения.

Причиной снижения скорости транспортного потока на сложных участках дороги является уменьшение скорости водителями отдельных автомобилей. Хотя у едущих сзади и возникает потребность обгона, они не могут осуществить его в этих условиях. Поэтому можно считать, что снижение средней скорости транспортного потока в неблагоприятных дорожных условиях пропорционально уменьшению скорости одиночных автомобилей в тех же условиях. Очевидно, что в этом случае способы повышения скоростей движения транспортного потока нужно искать в коренном улучшении дорожных условий, устраняя причины, вынуждающие снижать скорость.

Иное решение проблемы необходимо, когда нарушение однородности транспортного потока связано с низкими динамическими факторами автомобилей, например при движении на подъеме. Резкое снижение скорости грузовых автомобилей и особенно автб- поездов на крутых подъемах вызывает потребность их обгойа практически всеми автомобилями.

На коротких подъемах, в конце которых часто бывает недостаточная видимость, обгоны создают повышенную опасность дорожно-транспортных происшествий. На длинных затяжных подъемах, которые легковые автомобили с большим запасом силы тяги могут преодолевать с высокими скоростями, возможность обгонов исчерпывается даже при сравнительно небольшой интенсивности движения. В этом случае повысить скорость движения можно только путем выделения из транспортного потока его наиболее медленной части на специально устраиваемую дополнительную полосу для движения на подъем.