- •Глава I

- •§ 1.1. Понятие о реконструкции дороги

- •§ 1.2. Характер работ, выполняемых

- •§ 1.3. Изменение условий движения

- •§ 1.4. Снижение безопасности при возрастании

- •1 В сНиП п-д.5-72 величины, обратные частным коэффициентам аварийности, названы «относительными коэффициентами безопасности».

- •§ 1.5. Пропускная способность существующих дорог

- •§ 1.6. Скорость транспортного потока как показатель

- •§ 1.7. Выбор расчетной скорости движения

- •§ 1.8. Очередность проведения мероприятий

- •Глава II

- •§ II.1. Особенности изыскательских работ

- •§ II.3. Обследование дорожных одежд

- •§ 11.4. Измерение скоростей движения автомобилей

- •Глава III

- •§ III.1. Исправление трассы дороги в плане

- •§ III.2. Уширение земляного полотна

- •§ III.3. Обеспечение зрительной ясности направления

- •§ III.4. Кривые в плане

- •§ III.5. Обходы населенных пунктов

- •§ III.7. Увеличение отметок земляного полотна

- •§ II 1.8. Исправление продольного профиля

- •§ 111.9. Улучшение пересечении реконструируемой дороги

- •§ III.10. Улучшение условий движения

- •§ 111.13. Проектирование мероприятий по организации движения

- •Глава IV

- •§ 1V.1. Снижение прочности земляного полотна

- •§ IV.2. Связь пучинообразования с водно-тепловым

- •§ IV.3. Расчетные характеристики грунтов земляного полотна

- •§ IV.4. Расчет избытка свободной воды

- •§ IV.5. Исправление земляного полотна

- •§ IV.6. Повышение устойчивости откосов

- •§ IV.7. Производство работ по уширению земляного

- •§ IV.8. Производство работ по возвышению

- •§ IV.9. Планировка откосов земляного полотна

- •§ IV.10. Укрепление откосов земляного полотна

- •§ IV.Ll. Контроль качества и приемка земляного ПбЛотна

- •Глава V

- •§ V.I. Использование старой дорожной одежды

- •§ V.2. Разборка существующих дорожных одежд

- •§ V.3. Способы использования старых материалов

- •§ V.4. Уширение дорожных одежд

- •§ V.6. Расчет необходимого усиления

- •§ V.7. Усиление существующих дорожных одежд

- •§ V.8. Строительство новых дорожных одежд

- •Глава VI

- •§ VI.1. Общие положения

- •§ VI.2. Определение очередности производства работ

- •§ Vj.3. Мероприятия по обеспечению пропуска движения

- •IiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

- •§ VI.4. Выбор скоростей строительных потоков и годовых участков их действия

- •§ Vj.5. Зависимость между производительностью подразделений, выполняющих линейные работы по реконструкции дороги, и производительностью предприятий индустриальной базы

- •§ V1.6. Примеры организации работ

- •Глава VII

- •§ VI 1.1. Критерий экономической эффективности

- •§ VI 1.2. Особенности методики расчетов

- •§ VII.3. Определение размеров единовременных и текущих затрат при реконструкции автомобильных дорог

- •§ VII.4. Учет режимов движения при оценке

- •§ VII 5. Учет обеспеченности безопасности движения

- •§ VII.6. Экономический критерий очередности

- •§ VI.5. Зависимость между производительностью подразделений, выполняющих линейные работы по реконструкции дороги, и производительностью предприятий индустриальной базы 232

- •§ VI.6. Примеры организации работ по реконструкции автомобильных дорог 234

§ II 1.8. Исправление продольного профиля

ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ

Необходимость исправления продольного профиля дорог при реконструкции может требоваться в нескольких случаях: на заниженных участках, с которых не обеспечен отвод воды и на которых наблюдаются пучины (см. § III.7); на участках обертывающего профиля с необеспеченной видимостью в пересеченной местности; для смягчения крутых подъемов и спусков или улучшения условий движения на таких участках; для обеспечения плавности дороги в продольном профиле при неудобных для современного автомобильного движения с высокими скоростями частых пилообразных переломах продольного профиля, вызванных малым шагом проектирования, даже в случаях обеспеченной видимости и допустимых продольных уклонов.

Первые два случая часто наблюдаются на дорогах, построенных в 30—40-е годы. Объясняется это действовавшими в то время правилами проектирования дорог по обертывающей проектной линии, а иногда и несоблюдением строительными организациями проектной документации при выполнении земляных работ отрядами бульдозеров или скреперов по постоянной технологической схеме. Обычно последнее приводит к занижению высоты насыпей и использованию слишком малых, не соответствующих категории дороги радиусов вертикальных кривых. Видимость дороги в продольном профиле оказывается ниже нормативной или соответствует минимальным значениям, допускаемым техническими условиями.

Каждый участок потери видимости в понижении за переломом продольного профиля является местом потенциальной опасности для движения. Водитель приближающегося автомобиля не имеет возможности заблаговременно увидеть повреждение покрытия или препятствие на своем пути. Статистические данные о дорожно- транспортных происшествиях свидетельствуют о значительной

опасности участков с необеспеченной видимостью в продольном профиле [3]. Основной причиной происшествий являются обгоны автомобилей в верхней части подъемов в условиях недостаточной видимости, приводящие к столкновению со встречными автомобилями.

Рис.

III.19. Схема выравнивания покрытия на

вертикальной кривой:

/

— основание; 2

— покрытие; 3

— утолщение покрытия; 4

— продольный профиль поверхности

покрытия

соображений, так как на них скорость транспортного потока снижается. По данным США для дорог с расчетной скоростью движения 100 км/ч при 20% грузовых автомобилей в составе потока существует следующая зависимость между обеспеченностью видимости S в продольном профиле и пропускной способностью дороги Р:

80

55

20

92

60

66

40

80

*545о,

% от общего протяжения 0

Р,

%

100

Примечание. S450 — длина участка дороги с видимостью менее 450 м.

При небольших продольных уклонах местности оптимальный способ исправления продольного профиля заключается в изменении радиусов вертикальных кривых со срезкой выпуклых кривых и подъемкой вогнутых или общее выравнивание продольного профиля с устройством постоянного уклона однородной величины.

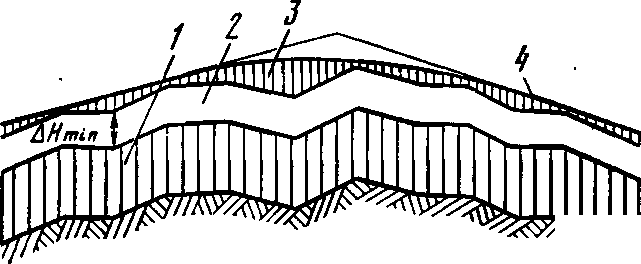

Однако такое решение может быть реализовано на значительном протяжении дороги только при заниженном земляном полотне и тонкослойных изношенных дорожных одеждах, ценность которых как конструкции, воспринимающей нагрузку, весьма невелика. При выравнивании пилообразного продольного профиля с относительно малыми колебаниями отметок покрытий от осред- няющей прямой или кривой более целесообразной представляется подсыпка пониженных участков, чем разборка возвышений (рис. III.19).

Минимальным обязательным объемом работ по исправлению продольного профиля следует считать только срезку его выпуклых переломов с обеспечением видимости встречного автомобиля исходя из средней скорости транспортного потока, т. е. допуская некоторое снижение видимости по сравнению с требованиями при проектировании новых дорог. Для дорог II категории это вынужденное ухудшение технических параметров дороги не будет препятствовать впоследствии коренному улучшению дороги путем ее перевода в категорию автомобильных магистралей с устройством разделительной полосы и самостоятельных проезжих частей для встречных потоков движения. Как известно, в таких случаях

А*

расчет ведут на видимость проезжей части, в 2 раза меньшую, чем видимость встречного автомобиля.

При невозможности полного закрытия дороги с устройством объезда работы по срезке выпуклых бугров, ограничивающих видимость дороги, ведут по половинам ширины дороги, переводя движение в одну сторону на обрез. В случаях невозможности этого вводят регулируемое поочередное движение в одну сторону или даже строят новую дорогу.

Возможность исправления продольного профиля описанным способом ограничивается величиной срезки 0,6—0,8 м. При понижении проезжей части более чем на 1 м уже не обеспечивается безопасность движения по половине проезжей части.

Возможность увеличения радиусов вогнутых кривых обычно бывает ограничена из-за сложности подъемки мостов, расположенных на пониженных участках продольного профиля. На старых дорогах через малые периодически действующие водотоки в большинстве случаев строились мосты. Повышение мостов крайне затруднительно из-за сложности выполнения работ, связанных с подъемкой пролетных строений и наращиванием опор. При достаточно широких мостах капитальных типов увеличение радиусов вогнутых вертикальных кривых приходится откладывать на длительное время до перестройки мостов. При узких мостах, малых радиусах вертикальных кривых и при малых расходах водотока легче бывает заменить мост на многоочковую трубу из сборных звеньев. В таких местах необходимо в соответствии с требованиями СНиП П-Д.5-72 уширять проезжую часть из расчета 1 м на каждую полосу движения. Можно, предусмотрев в проекте увеличение радиусов вогнутых вертикальных кривых, выполнять эту работу поэтапно в процессе последующих капитальных ремонтов.

На пересечениях относительно узких долин с крутыми склонами наиболее радикальный способ исправления опасных и неудобных спусков в долину — постройка виадука на высоких опорах, пересекающего долину в одном уровне с ее краями. Технико-экономический анализ показывает, что сокращение пути пробега, увеличение скорости автомобилей и снижение числа происшествий по сравнению с существующей дорогой окупает постройку виадука в очень короткие сроки.

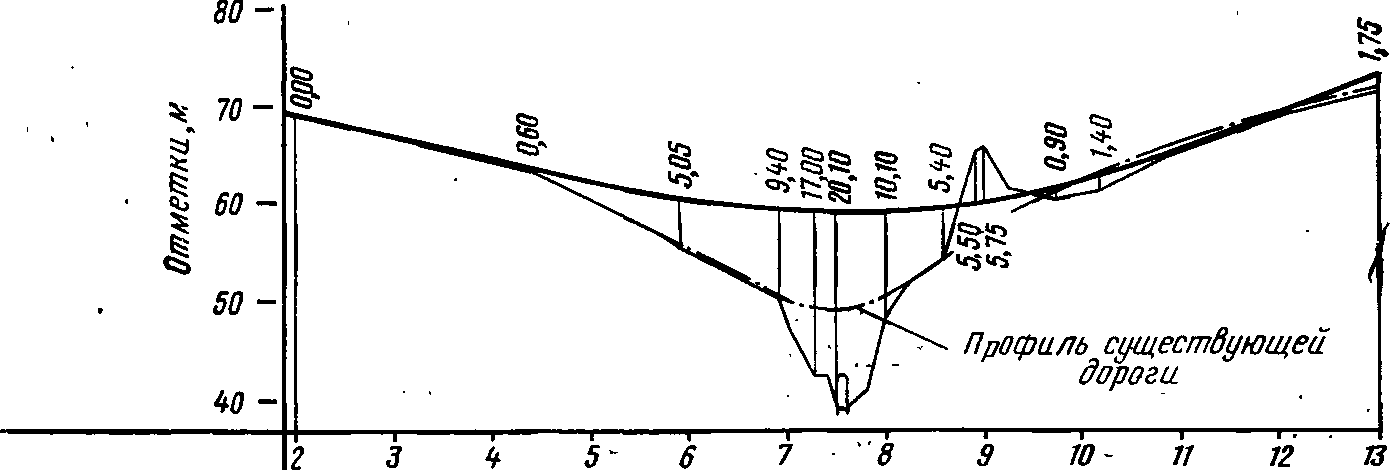

Примером осуществленной таким образом реконструкции служит участок дороги в Латвийской ССР (рис. III.20). Существующая дорога опускалась несколькими кривыми в долину ручья, имея большие продольные уклоны. Участок дороги отличался высокой аварийностью, особенно в периоды гололеда, частые в этом районе.

Были разработаны два варианта реконструкции: спрямление участка с постройкой высокого балочного моста; максимальное использование трассы существующей дороги.

Осуществленный эстакадный вариант, расположенный на уклоне 8%о, имеет большие преимущества с точки зрения автомобильного транспорта. Благодаря плавности трассы движение автомо-

Пакеты |

1 1 г —■ч | 1 1 1 1 г—" 2 3 4 5 6 7 8 9 W 77 72 ГЗ |

||||

Уклоны,\%0; вертикальные кравые%м |

§ |

|

V ■ ~ R = 70000 У 4 * |

||

R = 50000 ■ V |

|

||||

горазонтальные кип вые м |

R=7000, 1=200, a=J |

\5*2V |

|

rY-ii«t,nt o-?nnn Г - ООП |

|

Развернутый план трассы |

° ° Лрг ° О ЛеС О |

о //О оЕ-. off о. |

_z |

rt О О I t И л il о Лес 0 .. . Луг |

|

~уг—о' лес ° о р- ° i ° — |

лес” °V " - луг" О V '1 |

||||

— ——!_° ^ "*

Рис. III.20. Варианты исправления трассы опасного участка на пересечении долины ручья:

а —план вариантов трассы; б — продольный профиль принятого варианта; в —продоль* ный профиль отклоненного варианта; / — принятый вариант; 2 — отклоненный вариант, 3 — существующая лоппгя

Уклоны. %*;§cpmu -

кальные кривые, м bisooo^

горазонтальные

кривые, м

Развернутый план трассы

0)

Пакеты

ос=3 *43*, R= Ю00, i=W0

7г

|

ч |

R =70000 |

|

|

■о |

||

а=35°2Р К=800

"5"

Нёс

Лес к

билей происходит с высокими скоростями, с моста открывается красивый вид на долину ручья. У въезда на мост с низовой стороны построена смотровая площадка. Несомненный интерес представляет и второй вариант, трасса которого, состоящая из достаточно удачного сочетания вертикальных и горизонтальных кривых, сравнительно мало отклоняется от существующей дороги. Максимальная высота насыпи достигает 20 м.

При дальнейшем возрастании интенсивности движения, когда возникнет потребность в постройке второй проезжей части и разделительной полосы, можно не строить второй высокой эстакады, а, используя построенную для одностороннего движения, проложить новую проезжую часть по второму варианту, что существенно снизит стоимость строительства.

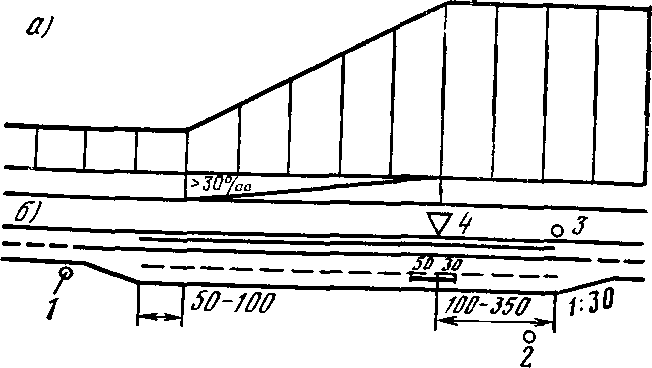

Короткие участки крутых подъемов, на которых возникают заторы движения из-за невозможности для тяжелых грузовых автомобилей и автопоездов преодолевать их с высокой скоростью, желательно перестраивать, уменьшая величину уклона до 30, максимум 40%о.

Длинные затяжные подъемы и спуски на перпендикулярных пересечениях одной прямой широких долин, которые на некоторых магистральных дорогах юга СССР, построенных в начале 50-х годов, имеют протяжение до нескольких километров, не поддаются столь легкому исправлению. Условия движения по ним можно было бы улучшить только путем постройки нового участка дороги с развитием ее трассы по склонам долины, что потребовало бы не только отказа от большого участка дороги, но и строительства нового моста, длина которого на таких переходах обычно достигает нескольких десятков метров.

На затяжных крутых подъемах обычно устанавливается движение автомобилей с постоянной скоростью 15—20 км/ч (рис. II 1.21). В этом медленно тянущемся потоке легковые автомобили лишены возможности реализовать имеющийся у них запас мощности, а попытки -обгона при недостаточной видимости становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Наиболее доступный и оправдавший себя способ улучшения условий движения на затяжных подъемах — уширение проезжей части с устройством дополнительной полосы для движения тяжелых грузовых автомобилей и автопоездов в сторону подъема. Выделение из транзитного потока группы медленно движущихся автомобилей изменяет характер кривой распределения потока автомобилей по скорости. Средняя скорость транспортного потока возрастает до 30—40 км/ч, а количество автомобилей, движущихся с высокими скоростями, увеличивается.

Планировочные решения дополнительных полос должны предусматривать обязательное включение переходно-скоростных участков, на которых происходил бы выход грузовых автомобилей из смешанного потока и их последующее включение в него после преодоления подъема. Для этого дополнительные полосы должны начинаться не менее чем за 50—100 м до начала подъема.

1 ► 4 • |

|

|

|

|

|

|

|

|

fr |

|

|

|

|

f |

|

... ,.e>ft. |

. ,2 |

|

• ft |

ft |

|

4 ft |

’• iJ |

• |

ftft 1 |

ft |

|

ft |

|

о гоо т боо воо woo

расстояние от начала подъема, м

Рис. 111.21. Скорости движения одиночных автомобилей на затяжном подъеме с уклоном 50%о:

1 — легковые автомобили; 2 — грузовые автомобили общим весом ие менее 8 тс; 3 — грузовые автомобили общим весом более 11 тс

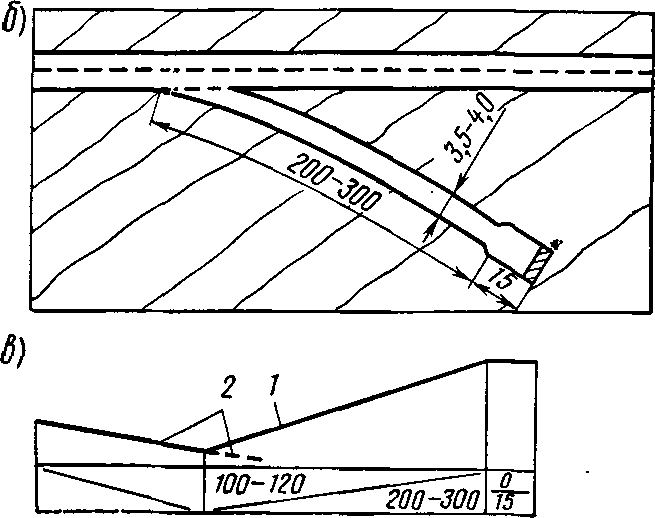

Рис. 111.22. Дополнительные полосы на подъемах:

а — схематический продольный профиль; б — план дороги со схемой разметки проезжей части;

1 — знак «левый ряд для обгона»; 2 — указатель изменения числа рядов; 3 — знак «Остановка запрещена»; 4 — вершина подъема

70 с

§00 f

%J0

Длину дополнительной полосы за подъемом для удобного и безопасного слияния потоков автомобилей, едущих по дополнительной и основной полосе, принимают в зависимости от интенсивности движения в часы пик:

Интенсивность движения

на подъем, авт/ч .... до 200 300 400 500 и более

Протяжение полосы за подъемом, м 100 150 200 350

Дополнительная полоса работает эффективно лишь при наличии на проезжей части разметки, отделяющей сплошной линией полосу встречного движения под уклон и пунктиром полосу для движения более быстрых автомобилей (рис. III.22). Необходимо устанавливать дополнительные знаки, указывающие назначение каждой из полос, например: «Левый ряд для обгона».

Наиболее целесообразным расположением дополнительной полосы является устройство ее на уширяемом земляном полотне параллельно основной проезжей части. В отдельных случаях, когда земляное полотно трудно уширить, может быть рассмотрен вариант самостоятельного трассирования дополнительной полосы для медленных автомобилей как дороги для одностороннего движения. В исключительно стесненных условиях возможно устройство дополнительной полосы за счет обочины с оборудованием в отдельных местах, где это позволяет рельеф, остановочных площадок для неисправных автомобилей. В принципе возможно получить место для устройства дополнительной полосы в выемках путем перехода на отвод воды при помощи подземных водостоков с засыпкой боковой канавы и установки у кромки уширенной проезжей части бортового камня с водоприемниками.

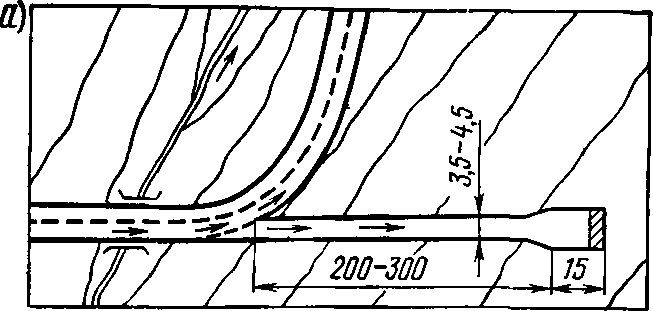

Рассматривая способы улучшения дорог на затяжных подъемах, необходимо предусматривать устройство «тормозных» или «аварийных съездов» для постепенной остановки автомобилей, у которых испортились тормоза (рис. III.23). По данным НИИАТа

58% дорожно-транспортных происшествий, вызванных неисправностью автомобилей, составляют случаи, связанные с полным отказом тормозов. На затяжных крутых спусках эти происшествия, как правило, имеют тяжелые последствия. Аварийные съезды представляют собой тупик, продолжающий направление повернувшей дороги или примыкающий к дороге под острым углом и идущий на подъем с уклоном не менее 100°/оо- Планировка их зависит от рельефа местности. Водитель автомобиля, у которого испорчены тормоза, но исправно рулевое управление,,направляет автомобиль в тупик, при движении по которому постепенно гасится кинематическая энергия скатывающегося под уклон автомобиля. В конце тупика должен быть устроен участок повышенного сопротивления качению из вспаханного грунта, песчаной или гравийной засыпки. Зимой в снежных районах торможение осуществляется снеговым покровом.

Рис.

II 1.23. Типы тормозных съездов:

а,

б

— примеры решений в плане; в

— продольный профиль съезда;

1—тормозной

путь; 2

— основная дорога

Ч

2g

(Ш-4)

где — скорость автомобиля в начале тормозного съезда, м/с; / — сопротивление качению на разных участках; i—продольный уклон разных участков съезда; I — длина съезда.

V

о

L

=

(/ср

+ *ср)

Построенные

в СССР тормозные съезды имеют твердую

поверхность (fcp

=

0,03). Поэтому остановка автомобилей

обеспечивается за счет влияния

продольного уклона. В Англии пошли по

другому пути. Тормозные съезды устраивают

в виде расположенных около дороги

площадок, засыпанных слоем естественного

окатанного гравия или шарообразного

искусственного каменного материала

типа керамзита толщиной 30—45 см

(/Ср=0,45).