- •Введение

- •Определение условий движения и заклинивания гильзы в патроннике

- •Определение величины и импульса силы сопротивления гильзы и коэффициента фиктивности массы затвора

- •Проектирование автоматики с отдачей свободного затвора

- •Проектирование автоматики с полусвободным затвором

- •Рекомендованная литература

Определение величины и импульса силы сопротивления гильзы и коэффициента фиктивности массы затвора

Сила

сопротивления гильзы при выстреле

определяет прочность самой гильзы и

механизма ее извлечения, а также параметры

отката затвора. Для проведения прочностных

расчетов необходимо знать максимальное

значение силы сопротивления, а для

расчета динамики автоматики – ее

интегральные показатели: импульс силы

сопротивления за время ее действия или

коэффициент фиктивности массы затвора.

Значение импульса силы сопротивления

необходимо также для построения

импульсно-силовой диаграммы оружия.

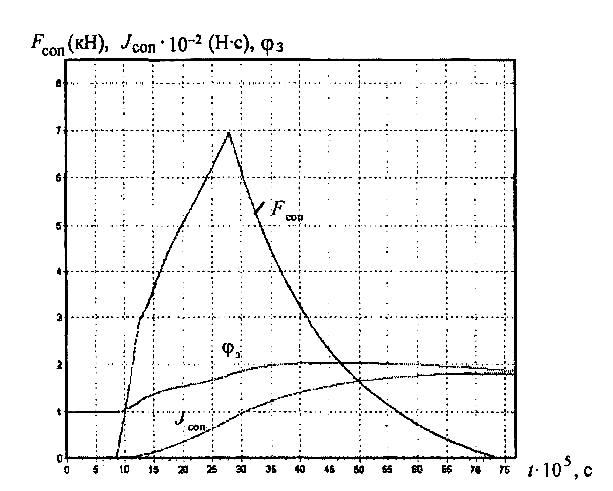

Коэффициент фиктивности массы затвора

вычисляется как

![]() ,

изменяется в течение выстрела и становится

постоянным в конце периода последействия

(рис. 3.6).

,

изменяется в течение выстрела и становится

постоянным в конце периода последействия

(рис. 3.6).

Рис. 3.6. Изменение коэффициента фиктивности за период выстрела (патрон 7,62x25)

Однако в инженерных расчетах характеристик движения затвора он принимается средним значением, получаемым экспериментальным путем, либо, следуя рекомендациям, приводимым в различных научных и учебных изданиях. При этом разница между значениями в рекомендуемых интервалах может достигать 30 % и более. Практика использования при проектировании систем с инерционным запиранием упрощенного уравнения движения затвора допустима лишь при условии, что для данного патрона коэффициент фиктивности известен из опыта либо получен точным расчетом. Выражений для оценки силы сопротивления в научной и учебной литературе вообще нет.

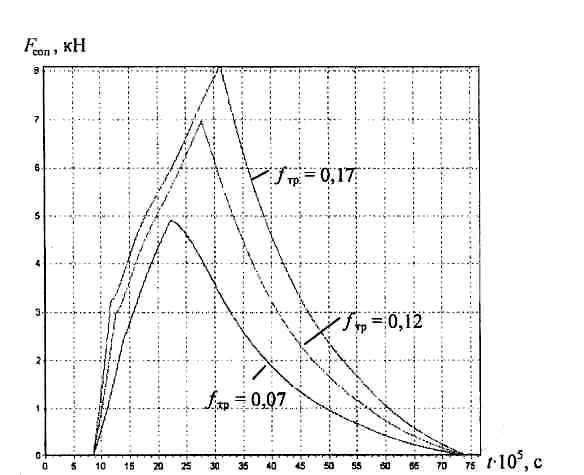

Величина и характер силы сопротивления зависят в первую очередь от наличия периода заклинивания гильзы в патроннике. При его отсутствии сила сопротивления является силой трения (рис. 3.7), а при наличии заклинивания на участке от точки А до точки В сопротивление определяется силой осевой пластической деформации гильзы.

На величину силы сопротивления гильзы и, как следствие, на значение коэффициента фиктивности массы затвора оказывают влияние следующие факторы (см. рис. 3.8-3.11):

начальный диаметральный зазор между гильзой и патронником;

нагрев стенок гильзы при выстреле;

механические характеристики материала гильзы (

,

,

);

,

,

);геометрические размеры гильзы (длина прилегания поверхности гильзы к патроннику, конусность гильзы и патронника, толщина стенок гильзы);

состояние наружных поверхностей гильзы и патронника (чистая или грязная, сухая или смазанная);

радиальная жесткость патронника ствола;

величина внутреннего давления пороховых газов.

Рис. 3.7. Характеристики силы сопротивления гильзы (7,62x25)

На основе проведенного анализа определены основные наиболее значимые факторы, часть из которых с целью уменьшения общего числа факторов преобразуем в относительные величины:

![]() – отношение

длины прилегания поверхности гильзы и

патронника к наружному диаметру гильзы,

среднему по длине

(характеризует соотношение между силой

трения и движущей силой);

– отношение

длины прилегания поверхности гильзы и

патронника к наружному диаметру гильзы,

среднему по длине

(характеризует соотношение между силой

трения и движущей силой);

![]() – относительная

толщина стенок гильзы, средняя по длине

(характеризует величину контактного

давления и осевые напряжения в гильзе);

– относительная

толщина стенок гильзы, средняя по длине

(характеризует величину контактного

давления и осевые напряжения в гильзе);

– приведенный

коэффициент силы трения между гильзой

и патронником (в случае конусной гильзы

![]() ,

где

– угол конусности);

,

где

– угол конусности);

– максимальное давление в канале ствола (характеризует величину контактного и остаточного давлений).

Изменение предела упругости, модуля упругости и модуля материала гильзы в пределах 10 % практически не влияет на максимальную величину силы сопротивления и величину коэффициента фиктивности массы затвора. Однако при значительном увеличении предела упругости материала гильзы, например при переходе от латуни к стали, коэффициент фиктивности резко уменьшается при практически неизменной величине максимальной силы сопротивления.

Рис. 3.8. Зависимость силы сопротивления гильзы от коэффициента трения

В ходе расчетных исследований выявилось незначительное влияние на максимальную силу сопротивления и коэффициент фиктивности затвора его массы при условии, что происходит заклинивание гильзы.

На основе результатов машинного эксперимента получены математические регрессионные модели для определения силы сопротивления гильзы (максимального значения силы и интегральной оценки импульса силы либо коэффициента фиктивности массы затвора) в зависимости от основных баллистических и конструктивных параметров патрона и оружия. Основными выходными характеристиками являются максимальное значение силы сопротивления гильзы и коэффициент фиктивности массы затвора.

Рис. 3.9. Зависимость коэффициента фиктивности массы затвора от коэффициента трения

Введение

в модель предела упругости (текучести)

материала гильзы

![]() нецелесообразно, так как для изготовления

гильз применяется ограниченное число

материалов: латунь Л-68, Л-70, биметалл и

сталь 18ЮА. Причем значения

для последних двух материалов близки.

Таким образом, изменение характеристики

дискретное и проще получить две модели

для двух значений

.

Коэффициент силы трения

в реальных условиях также величина

дискретная и зависит от состояния

трущихся поверхностей патронника и

гильзы. Можно выделить три основных

состояния поверхностей:

нецелесообразно, так как для изготовления

гильз применяется ограниченное число

материалов: латунь Л-68, Л-70, биметалл и

сталь 18ЮА. Причем значения

для последних двух материалов близки.

Таким образом, изменение характеристики

дискретное и проще получить две модели

для двух значений

.

Коэффициент силы трения

в реальных условиях также величина

дискретная и зависит от состояния

трущихся поверхностей патронника и

гильзы. Можно выделить три основных

состояния поверхностей:

поверхность чистая смазанная, среднее значение коэффициента трения = 0,07;

поверхность чистая сухая, среднее значение коэффициента трения =0,12;

поверхность сухая загрязненная, среднее значение коэффициента трения =0,17.

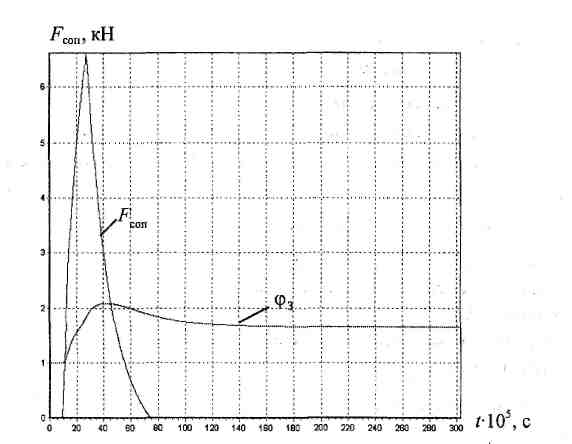

Рис.

3.10. Изменение силы сопротивления и

коэффициента фиктивности при

![]() = 242 МПа (патрон 7,62x25)

= 242 МПа (патрон 7,62x25)

При проектировании оружия наиболее важен расчет автоматики при нормальных условиях, а также при затрудненных условиях работы. С целью упрощения самих математических регрессионных моделей и повышения их точности целесообразно построить две различные модели для случаев сухой чистой поверхности и сухой грязной поверхности.

Таким образом, для каждого материала гильз будем иметь по две модели следующего вида для значений =0,12 и = 0,17:

![]()

![]()

Рис. 3.11. Изменение силы сопротивления и коэффициента фиктивности при = 198 МПа (патрон 7,62x25)

Для пистолетных патронов с диапазоном изменения конструктивных параметров

![]()

можно использовать упрощенные расчетные регрессионные зависимости для определения коэффициентов фиктивности и максимальной силы сопротивления гильзы, которые по точности удовлетворяют инженерным расчетам.

Для биметаллических гильз в случае чистой сухой поверхности ( = 0,12):

![]() (3.13)

(3.13)

![]() (3.14)

(3.14)

и в случае грязной сухой поверхности патронника ( = 0,17):

![]() (3.15)

(3.15)

Для латунных гильз в случае чистой сухой поверхности патронника:

![]() (3.16)

(3.16)

![]() (3.17)

(3.17)

Результаты расчетов для отечественных пистолетных патронов с биметаллическими гильзами, проведенных с использованием математической модели и по эмпирическим зависимостям, приведены в табл. 3.1 и 3.2. Погрешность вторичных моделей для вычисления коэффициента фиктивности массы затвора не превышает 3 %.

Оценим

влияние изменения температуры окружающей

среды в интервале +50...-50°С на стабильность

работы автоматики. За показатель

стабильности примем максимальную

скорость затвора в конце периода

последействия. При увеличении начальной

температуры порохового заряда одновременно

с уменьшением импульса пороха

![]() повышаются максимальное давление в

канале ствола и импульс движущей силы

давления пороховых газов

повышаются максимальное давление в

канале ствола и импульс движущей силы

давления пороховых газов

![]() ,

действующий на затвор. Увеличение

скорости затвора должно быть пропорционально

увеличению движущего импульса. Однако

за счет увеличения контактного давления

увеличивается и сила трения между

гильзой и патронником, в результате

скорость затвора возрастает менее

значительно, чем движущий импульс. Таким

образом, изменение силы трения при

изменении температуры улучшает

стабильность работы автоматики.

Исследования, проведенные для пистолетного

патрона 9x18 ПММ, показывают, что при

изменении температуры от -50 до +50°С,

величина дульной скорости пули

увеличивается на 25 %, а величина скорости

затвора увеличивается менее чем на 5 %

(табл. 3.3).

,

действующий на затвор. Увеличение

скорости затвора должно быть пропорционально

увеличению движущего импульса. Однако

за счет увеличения контактного давления

увеличивается и сила трения между

гильзой и патронником, в результате

скорость затвора возрастает менее

значительно, чем движущий импульс. Таким

образом, изменение силы трения при

изменении температуры улучшает

стабильность работы автоматики.

Исследования, проведенные для пистолетного

патрона 9x18 ПММ, показывают, что при

изменении температуры от -50 до +50°С,

величина дульной скорости пули

увеличивается на 25 %, а величина скорости

затвора увеличивается менее чем на 5 %

(табл. 3.3).

Таблица 3.1. Коэффициенты фиктивности при сухом чистом патроннике

Патрон |

|

|

, МПа |

|

кН |

кН |

|

|

9х17 |

1,169 |

1,138 |

137,7 |

0,12 |

2,16 |

2,07 |

1,10 |

1,12 |

9х18 ПМ |

1,270 |

1,138 |

134,0 |

0,12 |

2,20 |

2,15 |

1,09 |

1,13 |

9х18 ПММ |

1,270 |

1,138 |

167,0 |

0,12 |

3,93 |

3,68 |

1,18 |

1,20 |

9х19 (Россия) |

1,527 |

1,167 |

260,0 |

0,12 |

8,98 |

7,79 |

1,43 |

1,43 |

Таблица 3.2. Коэффициенты фиктивности при грязном сухом патроннике

Патрон |

|

|

, МПа |

|

, кН |

, кН |

|

|

9х17 |

1,169 |

1,138 |

137,7 |

0,17 |

3,06 |

1,86 |

1,15 |

1,15 |

9х18 ПМ |

1,270 |

1,138 |

134,0 |

0,17 |

3,12 |

3,03 |

1,14 |

1,17 |

9х18 ПММ |

1,270 |

1,138 |

167,0 |

0,17 |

5,57 |

5,24 |

1,28 |

1,31 |

9х19 (Россия) |

1,527 |

1,167 |

260,0 |

0,17 |

11,98 |

11,38 |

1,67 |

1,65 |

Таблица 3.3. Влияние температуры на скорость отката затвора ( = 0,12)

0С |

, МПа |

, МПа*с |

Нс |

|

, кН |

м/с |

м/с |

+15 |

167 |

0,0517 |

3,38 |

1,385 |

5,0 |

5,14 |

448,8 |

+50 |

199,3 |

0,0469 |

3,60 |

1,450 |

6,5 |

5,23 |

484,5 |

-50 |

124,8 |

0,0610 |

3,04 |

1,276 |

3,3 |

4,99 |

393,2 |

С увеличением коэффициента трения влияние температуры на скорость затвора уменьшается, и при = 0,17 скорости затвора при температурах +50 и –50°С имеют одинаковую величину 4,3 м/с. При дальнейшем увеличении коэффициента трения появляется период заклинивания гильзы. При этом разность скоростей отката при различных температурах начинает увеличиваться. Это объясняется тем, что при заклинивании сила осевой деформации гильзы, в отличие от силы трения, не зависит от температуры окружающей среды, а импульс движущей силы зависит.

Лабораторная работа № 3