- •2. Последовательное соединение Определение последовательного соединения элементов

- •Формулы для расчета эквивалентного сопротивления при последовательном подключении элементов

- •Формула для расчета параллельного соединения сопротивлений

- •Формула для расчета параллельного соединения емкостей (конденсаторов)

- •Формула для расчета параллельного соединения индуктивностей

- •Пример свертывания параллельного сопротивления

- •Ток при параллельном соединении

- •Напряжение при параллельном соединении

- •Применение параллельного соединения

- •5. Прямая ветвь вах реального p-n перехода

- •Прямое включение диода. Прямой ток.

- •Обратное включение диода. Обратный ток.

- •6. Обратная ветвь вах реального p-n перехода

- •7. Классификация диодов] Типы диодов по назначению

- •Основные характеристики и параметры диодов

- •10. Стабилитроны Принцип действие стабилитрона

- •Основные параметры стабилитронов

- •Режим отсечки[править | править исходный текст]

- •Барьерный режим[править | править исходный текст]

- •Схемы включения[править | править исходный текст]

- •Основные параметры[править | править исходный текст]

- •Коэффициент передачи тока эмиттера биполярного транзистора в схеме с общей базой

- •Эксплуатационные параметры транзисторов

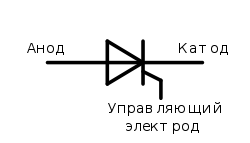

- •Классификация тиристоров

- •Принцип работы динистора.

- •Описание

- •Параметры и характеристики фотодиодов

- •Классификация

- •21. Дифференциатор на оу

- •23. Оптроны

- •Возможности и применение

- •Принцип работы lc-генераторов

- •Устройство и принцип действия

- •Структура усилителя[править | править исходный текст]

- •Каскады усиления

- •Режимы (классы) мощных усилительных каскадов

- •Классификация Аналоговые усилители и цифровые усилители

- •Виды усилителей по элементной базе

- •Виды усилителей по диапазону частот

- •Виды усилителей по полосе частот

- •Виды усилителей по типу нагрузки

- •Специальные виды усилителей

- •Некоторые функциональные виды усилителей

- •Усилители в качестве самостоятельных устройств Усилители звуковой частоты

Эксплуатационные параметры транзисторов

Транзистор, как и любой другой электронный прибор, характеризуется рядом эксплуатационных параметров, предельные значения которых указывают на возможности практического применения того или иного транзистора. К числу таких параметров относятся:

Максимально допустимая мощность Рктах, рассеиваемая коллектором,— превращающаяся в тепло мощность тока коллектора, бесполезно расходуемая на нагревание транзистора. В общем случае мощность, рассеиваемая транзистором, складывается из мощностей, рассеиваемых каждым р -■— п-переходом:

Р = Рк + Рв = Ь<и кб + /э^эб-

Однако в усилительном режиме у плоскостных транзисторов

^Э^ЭБ <<^ ^К^КБ- Поэтому р ^ р^ IБ-

При недостаточном теплоотводе разогрев коллекторного перехода может Привести К резкому увеличению тока /к;. Это в свою очередь приводит к возрастанию мощности, рассеиваемой на коллекторе, и к еще большему нагреву коллекторного перехода. Процесс приобретает лавинообразный характер, и транзистор необратимо выходит из строя. Следует учитывать также, что при повышении температуры окружающей среды предельно допустимая мощность Рк тах уменьшается. Поэтому необходимо тщательно следить за режимом работы транзисторов, исключая внешний нагрев прибора, особенно работающего прн повышенных мощностях.

Максимально допустимый ток коллектора /к шах ограничивается максимально допустимой мощностью, рассеиваемой коллектором. Превышение предельного значения тока коллектора приводит к тепловому пробою коллекторного перехода и выходу транзистора из строя.

Максимально допустимое напряжение между коллектором и общим электродом транзистора (£/кэтах или икб тах)- Это напряжение определяется величшюй пробивного напряжения перехода. Кроме того, оно зависит от мощности, тока коллектора и температуры окружающей среды.

Из соображений надежности работы схемы не рекомендуется использовать величины токов, напряжений и мощностей выше 70% их наибольших допустимых значений. Следует, однако, отметить, что при работе в ключевом режиме значительная мощность выделяется па транзисторе только в течение перехода из открытого состояния к запертому и обратно (на активном участке характеристики). Поэтому среднее за период значение мощности, рассеиваемой в транзисторе, относительно невелико, что позволяет допускать мгновенные значения токов коллектора и эмиттера в 2—3 раза больше паспортных, предельных для режима усиления значений, не опасаясь перегрева транзистора.

Предельная частота усиления по току (/« или /р) -— частота, при которой коэффициент усиления по току а или [3 уменьшается до 0,7 (в ]/2 раз) своего значения на низких частотах.

Выше перечислены лишь наиболее важные эксплуатационные параметры транзисторов. В паспортах транзисторов и справочниках указывается ряд других параметров: максимально допустимый ток базы, обратный ток эмщтера, максимально допустимый импульсный ток коллектора, напряжение насыщения коллектор — эмиттер, емкость коллекторного перехода, максимальная температура работы транзистора и т. д. [34, 36].

13. УНИПОЛЯРНЫЕ

(ПОЛЕВЫЕ) ТРАНЗИСТОРЫ

К

классу униполярных относят транзисторы,

принцип действия которых основан на

использовании носителей заряда только

одного знака (электронов или дырок).

Управление током в униполярных

транзисторах осуществляется изменением

проводимости канала, через который

протекает ток транзистора под воздействием

электрического поля. Вследствие этого

униполярные транзисторы называют также

полевыми.

По

способу создания канала различают

полевые транзисторы с p-n-переходом,

встроенным каналом и индуцированным

каналом. Последние два типа относят к

разновидностям МДП-транзисторов.

Повышенный

интерес к этим приборам обусловлен их

высокой технологичностью, хорошей

воспроизводимостью требуемых параметров,

а также меньшей стоимостью по сравнению

с биполярными транзисторами. Из

электрических параметров полевые

транзисторы отличает их высокое входное

сопротивление.

14.Транзисторы

с управляемым р-п-переходом

Анализ

работы полевого транзистора с р-п-переходом

проведем на его модели, показанной на

рис. 5.1, а.

В приведенной конструкции канал

протекания тока транзистора представляет

собой слой полупроводника n-типа,

заключенный между двумя p-n-переходами.

Канал имеет контакты с внешними

электродами прибора. Электрод, oт которого

начинают движение носители заряда (в

данном случае электроны), называют

истоком, а электрод, к которому они

движутся, — стоком. Полупроводниковые

слои p-типа,

образующие с п-слоем

два р-п-перехода,

созданы с более высокой концентрацией

примеси, чем п-слой.

Оба р-слоя

электрически связаны между собой и

имеют общий внешний электрод, называемый

затвором. Подобную конструкцию имеют

и полевые транзисторы с

каналом р-типа.

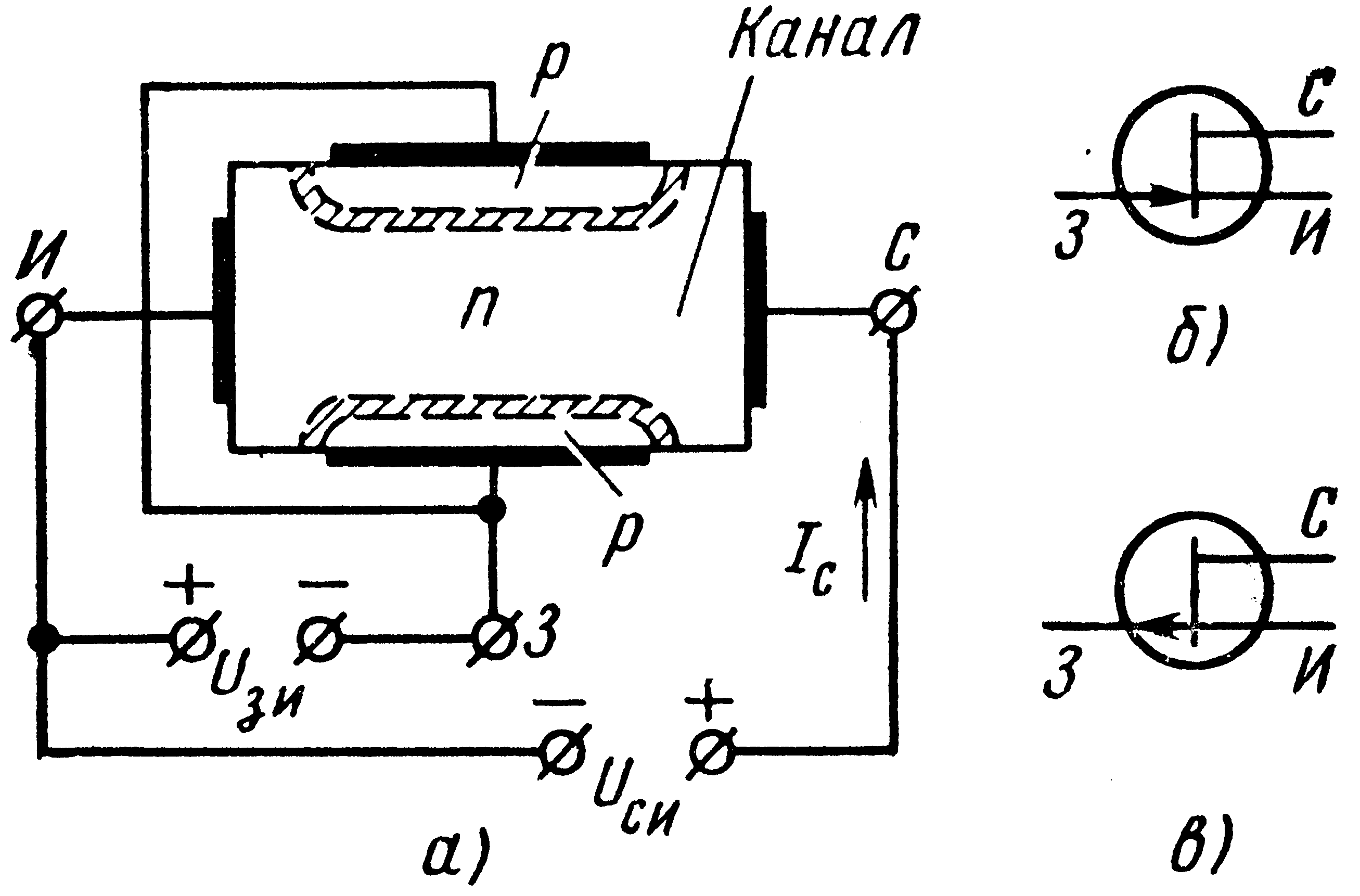

Рис. 5.1.

Конструкция полевого транзистора

с р-п-переходом

(а);

условные обозначения полевого транзистора

с р-п-переходом

и каналом п-типа

(б);

с р-п-переходом

и каналом р-типа

(в)

Полярность

внешних напряжений, подводимых к

транзистору, показана на

рис. 5.1, а. Управляющее

(входное) напряжение подается между

затвором и истоком. Напряжение Uзи является

обратным для обоих п-р-переходов.

В выходную цепь, в которую входит канал

транзистора, включается

напряжение Ucи положительным

полюсом к стоку.

Управляющие

свойства транзистора объясняются тем,

что при изменении напряжения ^ Uзи изменяется

ширина его p-n-переходов,

представляющих собой участки

полупроводника, обедненные носителями

заряда. Поскольку р-слой

имеет большую концентрацию примеси,

чем n-слой,

изменение ширины p-n-переходов

происходит в основном за счет более

высокоомного n-слоя

(эффект модуляции ширины базы). Тем самым

изменяются сечение токопроводящего

канала и его проводимость, т.е. выходной

ток Iс прибора.

Особенностью

полевого транзистора является то, что

на проводимость канала оказывает влияние

как управляющее напряжение Uзи,

так и напряжение Uси. Влияние

подводимых напряжений на проводимость

канала иллюстрирует рис. 5.2, а—в, где

для простоты не показаны участки n-слоя,

расположенные вне р-п-переходов.

Рис. 5.1.

Конструкция полевого транзистора

с р-п-переходом

(а);

условные обозначения полевого транзистора

с р-п-переходом

и каналом п-типа

(б);

с р-п-переходом

и каналом р-типа

(в)

Полярность

внешних напряжений, подводимых к

транзистору, показана на

рис. 5.1, а. Управляющее

(входное) напряжение подается между

затвором и истоком. Напряжение Uзи является

обратным для обоих п-р-переходов.

В выходную цепь, в которую входит канал

транзистора, включается

напряжение Ucи положительным

полюсом к стоку.

Управляющие

свойства транзистора объясняются тем,

что при изменении напряжения ^ Uзи изменяется

ширина его p-n-переходов,

представляющих собой участки

полупроводника, обедненные носителями

заряда. Поскольку р-слой

имеет большую концентрацию примеси,

чем n-слой,

изменение ширины p-n-переходов

происходит в основном за счет более

высокоомного n-слоя

(эффект модуляции ширины базы). Тем самым

изменяются сечение токопроводящего

канала и его проводимость, т.е. выходной

ток Iс прибора.

Особенностью

полевого транзистора является то, что

на проводимость канала оказывает влияние

как управляющее напряжение Uзи,

так и напряжение Uси. Влияние

подводимых напряжений на проводимость

канала иллюстрирует рис. 5.2, а—в, где

для простоты не показаны участки n-слоя,

расположенные вне р-п-переходов.

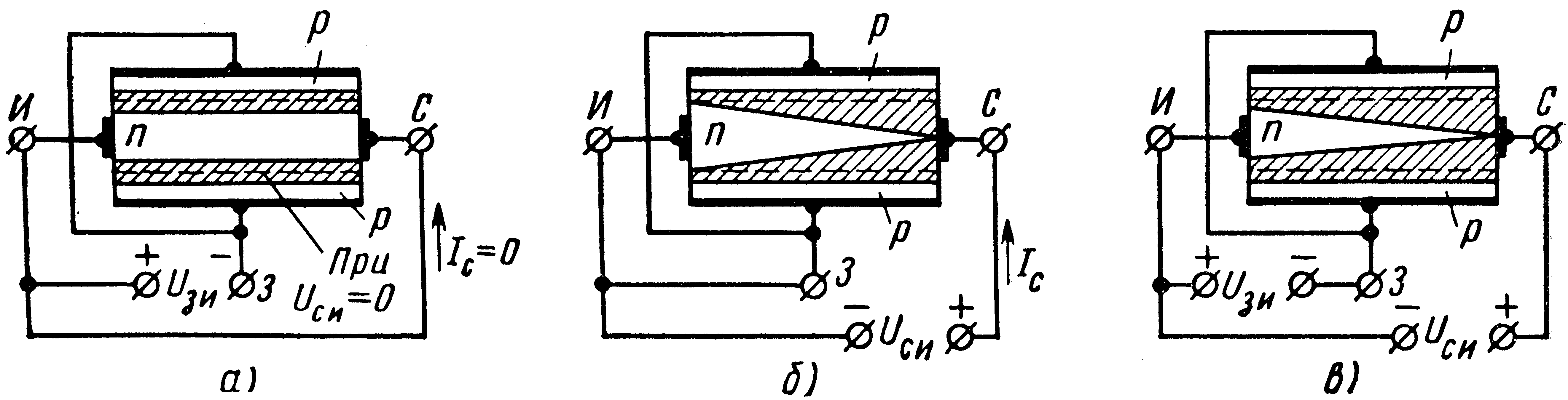

Рис. 5.2.

Поведение полевого транзистора

с p-n-переходом

и каналом n-типа

при подключении внешних напряжений: а) Uзи <

0, Uси = 0; б) Uзи = 0, Uси >

0; в) Uзи <

0,Uси >

0

На

рис. 5.2, а внешнее

напряжение приложено только к входной

цепи транзистора. Изменение

напряжения Uзи приводит

к изменению проводимости канала за счет

изменения на одинаковую величину его

сечения по всей длине канала. Но выходной

ток Iс = 0,

поскольку Uси = 0.

Рис. 5.2, б иллюстрирует

изменение сечения канала при воздействии

только напряжения Uси (Uзи = 0).

При Uси > 0

через канал протекает ток Iс,

в результате чего создается падение

напряжения, возрастающее в направлении

стока. Суммарное падение напряжения

участка исток — сток равно Uси.

В силу этого потенциалы точек канала n-типа

будут неодинаковыми по его длине,

возрастая в направлении стока от нуля

до Uси. Потенциал

же точек р-области

относительно истока определяется

потенциалом затвора относительно истока

и в данном случае равен нулю. В связи с

указанным обратное напряжение, приложенное

к p-n-переходам,

возрастает в направлении от истока к

стоку и p-n-переходы

расширяются в направлении стока. Данное

явление приводит к уменьшению сечения

канала от истока к стоку (рис. 5.2,б). Повышение

напряжения Uси вызывает

увеличение падения напряжения в канале

и уменьшение его сечений, а следовательно,

уменьшение проводимости канала. При

некотором напряжении Uси происходит

сужение канала, при котором границы

обоих p-n-переходов

смыкаются (рис. 5.2, б) и

сопротивление канала становится высоким.

На рис. 5.2, в отражено

результирующее влияние на канал обоих

напряжений Uзи и Uси. Канал

показан для случая

смыкания р-п-переходов.

Рассмотрим

вольт-амперные характеристики полевых

транзисторов с п-р-переходом.

Для этих транзисторов представляют

интерес два вида вольт-амперных

характеристик: стоковые и

стоко-затворные.

Стоковые

(выходные) характеристики полевого

транзистора с р-п-переходом

и каналом п-типа

показаны на рис. 5.3. Они отражают

зависимость тока стока от напряжения

сток — исток при фиксированном

напряжении затвор —

исток Iс = F(Uси) Uзи = const

и представляются в виде семейства

кривых. На каждой из этих кривых можно

выделить три характерные области: I — сильная

зависимость тока Iс от

напряжения Uси (начальная

область); II — слабая зависимость

тока Iс от

напряжения Uси;

III — пробой р-п-перехода.

Рис. 5.2.

Поведение полевого транзистора

с p-n-переходом

и каналом n-типа

при подключении внешних напряжений: а) Uзи <

0, Uси = 0; б) Uзи = 0, Uси >

0; в) Uзи <

0,Uси >

0

На

рис. 5.2, а внешнее

напряжение приложено только к входной

цепи транзистора. Изменение

напряжения Uзи приводит

к изменению проводимости канала за счет

изменения на одинаковую величину его

сечения по всей длине канала. Но выходной

ток Iс = 0,

поскольку Uси = 0.

Рис. 5.2, б иллюстрирует

изменение сечения канала при воздействии

только напряжения Uси (Uзи = 0).

При Uси > 0

через канал протекает ток Iс,

в результате чего создается падение

напряжения, возрастающее в направлении

стока. Суммарное падение напряжения

участка исток — сток равно Uси.

В силу этого потенциалы точек канала n-типа

будут неодинаковыми по его длине,

возрастая в направлении стока от нуля

до Uси. Потенциал

же точек р-области

относительно истока определяется

потенциалом затвора относительно истока

и в данном случае равен нулю. В связи с

указанным обратное напряжение, приложенное

к p-n-переходам,

возрастает в направлении от истока к

стоку и p-n-переходы

расширяются в направлении стока. Данное

явление приводит к уменьшению сечения

канала от истока к стоку (рис. 5.2,б). Повышение

напряжения Uси вызывает

увеличение падения напряжения в канале

и уменьшение его сечений, а следовательно,

уменьшение проводимости канала. При

некотором напряжении Uси происходит

сужение канала, при котором границы

обоих p-n-переходов

смыкаются (рис. 5.2, б) и

сопротивление канала становится высоким.

На рис. 5.2, в отражено

результирующее влияние на канал обоих

напряжений Uзи и Uси. Канал

показан для случая

смыкания р-п-переходов.

Рассмотрим

вольт-амперные характеристики полевых

транзисторов с п-р-переходом.

Для этих транзисторов представляют

интерес два вида вольт-амперных

характеристик: стоковые и

стоко-затворные.

Стоковые

(выходные) характеристики полевого

транзистора с р-п-переходом

и каналом п-типа

показаны на рис. 5.3. Они отражают

зависимость тока стока от напряжения

сток — исток при фиксированном

напряжении затвор —

исток Iс = F(Uси) Uзи = const

и представляются в виде семейства

кривых. На каждой из этих кривых можно

выделить три характерные области: I — сильная

зависимость тока Iс от

напряжения Uси (начальная

область); II — слабая зависимость

тока Iс от

напряжения Uси;

III — пробой р-п-перехода.

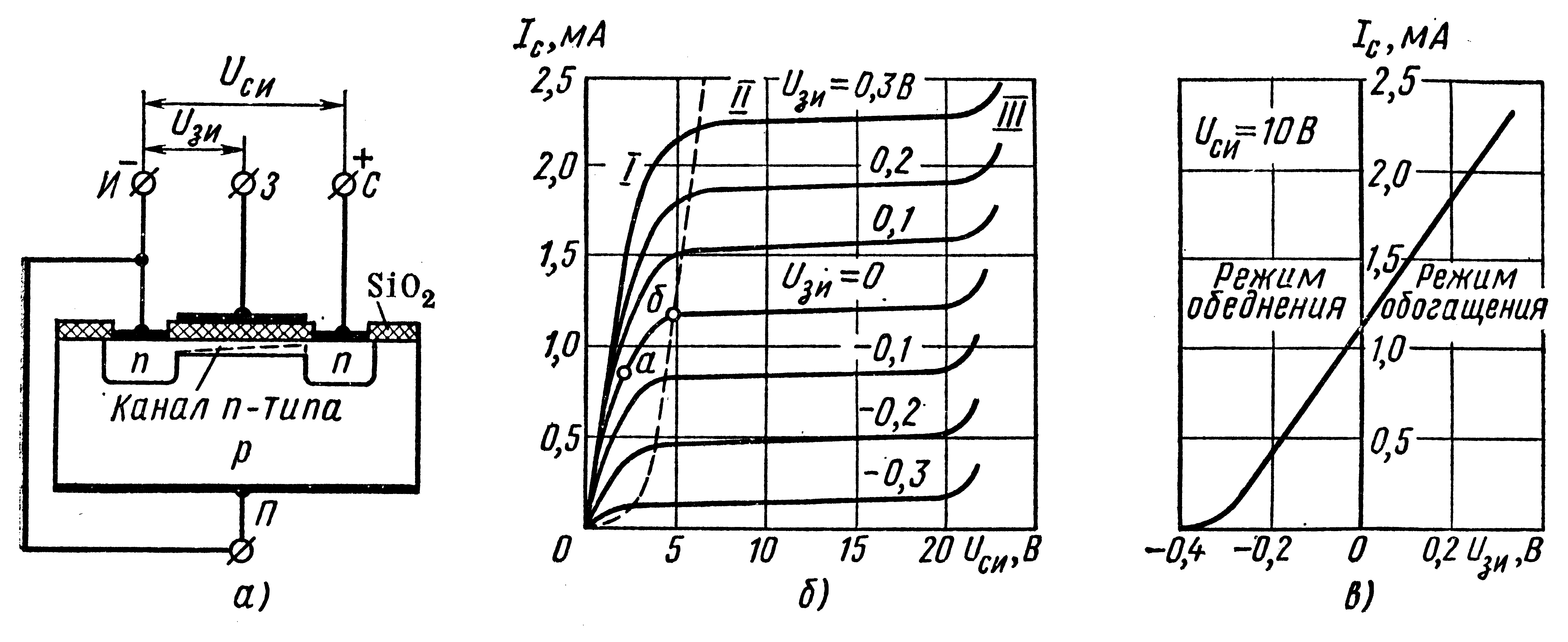

Рис. 5.3.

Семейство стоковых (выходных) характеристик

полевого транзистора

с р-п-переходом

и каналом п-типа

Рассмотрим

выходную характеристику полевого

транзистора при Uзи = 0

(см. рис. 5.3, б). В

области малых напряжений Uси (участок

0—а) влияние

напряжения Uси на

проводимость канала незначительно, в

связи с чем здесь имеется практически

линейная зависимость Iс = F(Uси). По

мере увеличения напряжения Uси (участок а—б)сужение

токопроводящего канала оказывает все

более существенное влияние на его

проводимость, что приводит к уменьшению

крутизны нарастания тока. При подходе

к границе с участком II (точка б) сечение

токопроводящего канала уменьшается до

минимума в результате смыкания

обоих p-n-переходов.

Дальнейшее повышение напряжения на

стоке не должно приводить к увеличению

тока через прибор, так как одновременно

с ростом напряжения Uси будет

увеличиваться сопротивление канала.

Некоторое увеличение тока Iс на

экспериментальных кривых объясняется

наличием различного рода утечек и

влиянием сильного электрического поля

в p-n-переходах,

прилегающих к каналу.

Участок

III резкого увеличения тока Iс характеризуется

лавинным пробоем области p-n-переходов

вблизи стока по цепи сток — затвор.

Напряжение пробоя соответствует

точке в.

Приложение

к затвору обратного напряжения вызывает

сужение канала (см. рис. 5.2, а) и

уменьшение его исходной проводимости.

Поэтому начальные участки кривых,

соответствующих большим напряжениям

на затворе, имеют меньшую крутизну

нарастания тока (рис. 5.3). Ввиду, наличия

напряжения Uзи перекрытие

канала объемным зарядом p-n-переходов

(см. рис. 5.2, в) происходит

при меньшем напряжении и границе участков

I и II будут

соответствовать меньшие напряжения

сток — исток. Напряжениям перекрытия

канала соответствуют абсциссы точек

пересечения стоковых характеристик с

пунктирной кривой, показанной на

рис. 5.3. При меньших напряжениях

наступает и режим пробоя транзистора

по цепи сток — затвор.

Важным

параметром полевого транзистора является

напряжение на затворе, при котором ток

стока близок к нулю. Оно соответствует

напряжению запирания прибора по цепи

затвора и называется напряжением

запирания или отсечки Uзи.

Числовое значение Uзиo равно

напряжению Uси в

точке б вольт-амперной характеристики

приUзи = 0.

Поскольку

управление выходным током

полевых транзисторов производится

напряжением входной цепи, для них

представляет интерес так называемая

переходная или стоко-затворная

вольт-амперная характеристика.

Стоко-затворная характеристика полевого

транзистора показывает зависимость

тока стока от напряжения затвор —

исток при фиксированном напряжении

сток — исток: Iс = F(Uзи)Uси = const

(рис. 5.4). Стоко-затворная характеристика

связана с выходными характеристиками

полевого транзистора и может быть

построена по ним.

Рис. 5.3.

Семейство стоковых (выходных) характеристик

полевого транзистора

с р-п-переходом

и каналом п-типа

Рассмотрим

выходную характеристику полевого

транзистора при Uзи = 0

(см. рис. 5.3, б). В

области малых напряжений Uси (участок

0—а) влияние

напряжения Uси на

проводимость канала незначительно, в

связи с чем здесь имеется практически

линейная зависимость Iс = F(Uси). По

мере увеличения напряжения Uси (участок а—б)сужение

токопроводящего канала оказывает все

более существенное влияние на его

проводимость, что приводит к уменьшению

крутизны нарастания тока. При подходе

к границе с участком II (точка б) сечение

токопроводящего канала уменьшается до

минимума в результате смыкания

обоих p-n-переходов.

Дальнейшее повышение напряжения на

стоке не должно приводить к увеличению

тока через прибор, так как одновременно

с ростом напряжения Uси будет

увеличиваться сопротивление канала.

Некоторое увеличение тока Iс на

экспериментальных кривых объясняется

наличием различного рода утечек и

влиянием сильного электрического поля

в p-n-переходах,

прилегающих к каналу.

Участок

III резкого увеличения тока Iс характеризуется

лавинным пробоем области p-n-переходов

вблизи стока по цепи сток — затвор.

Напряжение пробоя соответствует

точке в.

Приложение

к затвору обратного напряжения вызывает

сужение канала (см. рис. 5.2, а) и

уменьшение его исходной проводимости.

Поэтому начальные участки кривых,

соответствующих большим напряжениям

на затворе, имеют меньшую крутизну

нарастания тока (рис. 5.3). Ввиду, наличия

напряжения Uзи перекрытие

канала объемным зарядом p-n-переходов

(см. рис. 5.2, в) происходит

при меньшем напряжении и границе участков

I и II будут

соответствовать меньшие напряжения

сток — исток. Напряжениям перекрытия

канала соответствуют абсциссы точек

пересечения стоковых характеристик с

пунктирной кривой, показанной на

рис. 5.3. При меньших напряжениях

наступает и режим пробоя транзистора

по цепи сток — затвор.

Важным

параметром полевого транзистора является

напряжение на затворе, при котором ток

стока близок к нулю. Оно соответствует

напряжению запирания прибора по цепи

затвора и называется напряжением

запирания или отсечки Uзи.

Числовое значение Uзиo равно

напряжению Uси в

точке б вольт-амперной характеристики

приUзи = 0.

Поскольку

управление выходным током

полевых транзисторов производится

напряжением входной цепи, для них

представляет интерес так называемая

переходная или стоко-затворная

вольт-амперная характеристика.

Стоко-затворная характеристика полевого

транзистора показывает зависимость

тока стока от напряжения затвор —

исток при фиксированном напряжении

сток — исток: Iс = F(Uзи)Uси = const

(рис. 5.4). Стоко-затворная характеристика

связана с выходными характеристиками

полевого транзистора и может быть

построена по ним.

Рис. 5.4.

Стоко-затворная характеристика полевого

транзистолра

с р-п-переходом

и каналом п-типа

Основными

параметрами полевого транзистора

являются: максимальный ток стока ^ Iсmах,

максимальное напряжение стока Uсmах,

напряжение отсечки Uзиo,внутреннее

сопротивление ri,

крутизна S, а

также межэлектродные емкости затвор —

исток Cзи,

затвор — сток Сзс и

сток — исток Сси.

Максимальное

значение тока стока ^ Iс

мах соответствует

его значению в точке в на

выходных характеристиках (при Uзи = 0).

Максимальное значение напряжения сток —

исток Uсиmах выбирают

в 1,2—1,5 раза меньше напряжения пробоя

участка сток — затвор при Uзи = 0.

Напряжению отсечки Uзиo соответствует

напряжение на затворе при токе стока,

близком к нулю.

Внутреннее

сопротивление транзистора

Рис. 5.4.

Стоко-затворная характеристика полевого

транзистолра

с р-п-переходом

и каналом п-типа

Основными

параметрами полевого транзистора

являются: максимальный ток стока ^ Iсmах,

максимальное напряжение стока Uсmах,

напряжение отсечки Uзиo,внутреннее

сопротивление ri,

крутизна S, а

также межэлектродные емкости затвор —

исток Cзи,

затвор — сток Сзс и

сток — исток Сси.

Максимальное

значение тока стока ^ Iс

мах соответствует

его значению в точке в на

выходных характеристиках (при Uзи = 0).

Максимальное значение напряжения сток —

исток Uсиmах выбирают

в 1,2—1,5 раза меньше напряжения пробоя

участка сток — затвор при Uзи = 0.

Напряжению отсечки Uзиo соответствует

напряжение на затворе при токе стока,

близком к нулю.

Внутреннее

сопротивление транзистора ![]() ,

при Uзи = const

характеризует наклон выходной

характеристики на участке II. Крутизна

стоко-затворной характеристики

,

при Uзи = const

характеризует наклон выходной

характеристики на участке II. Крутизна

стоко-затворной характеристики ![]() ,

при Uси = const,

отражает влияние напряжения затвора

на выходной ток транзистора.

Крутизну S находят

по стоко-затворной характеристике

прибора (рис. 5.4). Входное

сопротивление rвх = dUзи / dIз транзистора

определяется сопротивлением р-п-переходов,

смещенных в обратном направлении.

Входное сопротивление полевых транзисторов

с р-п-переходом

довольно велико, что выгодно отличает

их от биполярных транзисторов.

Межэлектродные емкости Сзи и Сзссвязаны

главным образом с наличием в

приборе р-п-переходов

(см. рис. 5.1), примыкающих соответственно

к истоку и стоку.

,

при Uси = const,

отражает влияние напряжения затвора

на выходной ток транзистора.

Крутизну S находят

по стоко-затворной характеристике

прибора (рис. 5.4). Входное

сопротивление rвх = dUзи / dIз транзистора

определяется сопротивлением р-п-переходов,

смещенных в обратном направлении.

Входное сопротивление полевых транзисторов

с р-п-переходом

довольно велико, что выгодно отличает

их от биполярных транзисторов.

Межэлектродные емкости Сзи и Сзссвязаны

главным образом с наличием в

приборе р-п-переходов

(см. рис. 5.1), примыкающих соответственно

к истоку и стоку.

![]() Рис. 5.5.

Схема замещения полевого транзистора

с р-п-переходом

в

области высоких (а) и

низких (б) частот

Полевые

транзисторы с р-п-переходом

выпускаются на токи Iс до

50 мА и напряжения до 50 В. Приведем

типичные значения параметров этих

транзисторов:Uзио = 0,8÷10 В, ri = 0,02÷0,5 МОм, S = 0,3÷

7 мА/В, rвх = 108—109Ом, Сзи = Сси = 6÷20

пФ, Сзс = 2÷8

пФ.

Влияние

температуры на характеристики и параметры

рассматриваемого класса транзисторов

обусловливается температурными

зависимостями контактной разности

потенциалов φ0 и

подвижности носителей заряда (электронов

или дырок).

Величина

φ0 фактически

является одной из составляющих напряжения

обратносмещенных р-п-переходов.

Изменение φ0 в

зависимости от температуры приводит к

изменению напряжения на переходах и их

ширины, а следовательно, к изменению

сечения токопроводящего канала и его

проводимости. С ростом температуры

контактная разность потенциалов

φ0 уменьшается,

что сказывается на увеличении сечения

канала и повышении его проводимости.

Вследствие уменьшения подвижности

носителей заряда проводимость канала

уменьшается с повышением температуры.

Влияние

температуры на характеристики и параметры

полевого транзистора оказывается

достаточно сложным и по-разному

проявляется в конкретных типах приборов

этого класса. Температурные зависимости

характеристик и параметров транзисторов

приводятся в справочниках.

Схема

замещения полевого транзистора

с р-п-переходом

показана на рис. 5.5, а Она

характеризует работу транзистора на

участке II выходных характеристик для

переменных составляющих тока и напряжения.

При ее построении были использованы

следующие соображения. Ток прибора на

участке II определяется напряжением на

затворе (входе) и крутизной, в связи с

чем в выходную цепь схемы замещения

введен источник тока Suвх. Параллельно

источнику тока включено

сопротивление ri,учитывающее

влияние напряжения стока на ток прибора.

Величины Сзи, Сзс, Сси отражают

влияние межэлектродных емкостей на

работу транзистора в области высоких

частот. Для области низких частот схема

замещения полевого транзистора принимает

вид, показанный на рис. 5.5, б.

15-16. МДП-транзисторы

В

отличие от полевых транзисторов

с p-n-переходом,

в которых затвор имеет непосредственный

электрический контакт с близлежащей

областью токопроводящего канала, в

МДП-транзисторах затвор изолирован от

указанной области слоем диэлектрика.

По этой причине МДП-транзисторы

относят к классу полевых транзисторов

с изолированным затвором.

МДП-транзисторы

(структура металл — диэлектрик —

полупроводник) выполняют из кремния. В

качестве диэлектрика используют окисел

кремния SiO2.

Отсюда другое название этих транзисторов —

МОП-транзисторы (структура металл —

окисел — полупроводник). Наличие

диэлектрика обеспечивает высокое

входное сопротивление рассматриваемых

транзисторов (1012—1014 Ом).

Рис. 5.5.

Схема замещения полевого транзистора

с р-п-переходом

в

области высоких (а) и

низких (б) частот

Полевые

транзисторы с р-п-переходом

выпускаются на токи Iс до

50 мА и напряжения до 50 В. Приведем

типичные значения параметров этих

транзисторов:Uзио = 0,8÷10 В, ri = 0,02÷0,5 МОм, S = 0,3÷

7 мА/В, rвх = 108—109Ом, Сзи = Сси = 6÷20

пФ, Сзс = 2÷8

пФ.

Влияние

температуры на характеристики и параметры

рассматриваемого класса транзисторов

обусловливается температурными

зависимостями контактной разности

потенциалов φ0 и

подвижности носителей заряда (электронов

или дырок).

Величина

φ0 фактически

является одной из составляющих напряжения

обратносмещенных р-п-переходов.

Изменение φ0 в

зависимости от температуры приводит к

изменению напряжения на переходах и их

ширины, а следовательно, к изменению

сечения токопроводящего канала и его

проводимости. С ростом температуры

контактная разность потенциалов

φ0 уменьшается,

что сказывается на увеличении сечения

канала и повышении его проводимости.

Вследствие уменьшения подвижности

носителей заряда проводимость канала

уменьшается с повышением температуры.

Влияние

температуры на характеристики и параметры

полевого транзистора оказывается

достаточно сложным и по-разному

проявляется в конкретных типах приборов

этого класса. Температурные зависимости

характеристик и параметров транзисторов

приводятся в справочниках.

Схема

замещения полевого транзистора

с р-п-переходом

показана на рис. 5.5, а Она

характеризует работу транзистора на

участке II выходных характеристик для

переменных составляющих тока и напряжения.

При ее построении были использованы

следующие соображения. Ток прибора на

участке II определяется напряжением на

затворе (входе) и крутизной, в связи с

чем в выходную цепь схемы замещения

введен источник тока Suвх. Параллельно

источнику тока включено

сопротивление ri,учитывающее

влияние напряжения стока на ток прибора.

Величины Сзи, Сзс, Сси отражают

влияние межэлектродных емкостей на

работу транзистора в области высоких

частот. Для области низких частот схема

замещения полевого транзистора принимает

вид, показанный на рис. 5.5, б.

15-16. МДП-транзисторы

В

отличие от полевых транзисторов

с p-n-переходом,

в которых затвор имеет непосредственный

электрический контакт с близлежащей

областью токопроводящего канала, в

МДП-транзисторах затвор изолирован от

указанной области слоем диэлектрика.

По этой причине МДП-транзисторы

относят к классу полевых транзисторов

с изолированным затвором.

МДП-транзисторы

(структура металл — диэлектрик —

полупроводник) выполняют из кремния. В

качестве диэлектрика используют окисел

кремния SiO2.

Отсюда другое название этих транзисторов —

МОП-транзисторы (структура металл —

окисел — полупроводник). Наличие

диэлектрика обеспечивает высокое

входное сопротивление рассматриваемых

транзисторов (1012—1014 Ом).

![]() Рис. 5.6.

Условные обозначения МДП-транзисторов

со встроенным каналом n-типа

(а),

р-типа

(б)

и выводом от подложки (в);

с индуцированным каналом n-типа

(г),

р-типа

(д)

и выводом от подложки (е)

Принцип

действия МДП-транзисторов основан на

эффекте изменения проводимости

приповерхностного слоя полупроводника

на границе с диэлектриком под воздействием

поперечного электрического поля.

Приповерхностный слой полупроводника

является токопроводящим каналом этих

транзисторов. МДП-транзисторы выполняют

двух типов — со встроенным и с

индуцированным каналом.

МДП-транзисторы

представляют собой в общем случае

четырех- электродный прибор. Четвертым

электродом (подложкой), выполняющим

вспомогательную функцию, является вывод

от подложки исходной полупроводниковой

пластины. МДП-траизисторы могут быть

как с каналом п- или р-типа.

Условные обозначения МДП-транзистров

показаны на рис. 5.6 а—е.

15.Рассмотрим

особенности МДП-транзисторов со

встроенным каналом. Конструкция такого

транзистора с каналом п-типа

показана на рис. 5.7, а. В

исходной пластине кремния р-типа с

помощью диффузионной технологии созданы

области истока, стока и канала п-типа.

Слой окисла SiO2 выполняет

функции защиты поверхности, близлежащей

к истоку и стоку, а также изоляции затвора

от канала. Вывод подложки (если он

имеется) иногда присоединяют к

истоку.

Стоковые

(выходные) характеристики полевого

транзистора со встроенным каналом п-типа

для случая соединения подложки с истоком

показаны на рис. 5.7, б. По

виду эти характеристики близки к

характеристикам полевого транзистора

с p-n-переходом.

Рассмотрим характеристику при Uзи = 0,

что соответствует соединению затвора

с истоком. Внешнее напряжение приложено

к участку исток — сток положительным

полюсом к стоку. Поскольку Uзи = 0,

через прибор протекает ток, определяемый

исходной проводимостью канала. На

начальном участке 0—а, когда

падение напряжения в канале мало,

зависимость Ic(Ucи) близка

к линейной. По мере приближения к

точке б падение

напряжения в канале приводит ко все

более существенному влиянию его сужения

(пунктир на рис. 5.7, а) на проводимость

канала, что уменьшает крутизну нарастания

тока на участке а—б. После

точки б токопроводящий

канал сужается до минимума, что вызывает

ограничение нарастания тока и появление

на характеристике пологого участка

II.

Рис. 5.6.

Условные обозначения МДП-транзисторов

со встроенным каналом n-типа

(а),

р-типа

(б)

и выводом от подложки (в);

с индуцированным каналом n-типа

(г),

р-типа

(д)

и выводом от подложки (е)

Принцип

действия МДП-транзисторов основан на

эффекте изменения проводимости

приповерхностного слоя полупроводника

на границе с диэлектриком под воздействием

поперечного электрического поля.

Приповерхностный слой полупроводника

является токопроводящим каналом этих

транзисторов. МДП-транзисторы выполняют

двух типов — со встроенным и с

индуцированным каналом.

МДП-транзисторы

представляют собой в общем случае

четырех- электродный прибор. Четвертым

электродом (подложкой), выполняющим

вспомогательную функцию, является вывод

от подложки исходной полупроводниковой

пластины. МДП-траизисторы могут быть

как с каналом п- или р-типа.

Условные обозначения МДП-транзистров

показаны на рис. 5.6 а—е.

15.Рассмотрим

особенности МДП-транзисторов со

встроенным каналом. Конструкция такого

транзистора с каналом п-типа

показана на рис. 5.7, а. В

исходной пластине кремния р-типа с

помощью диффузионной технологии созданы

области истока, стока и канала п-типа.

Слой окисла SiO2 выполняет

функции защиты поверхности, близлежащей

к истоку и стоку, а также изоляции затвора

от канала. Вывод подложки (если он

имеется) иногда присоединяют к

истоку.

Стоковые

(выходные) характеристики полевого

транзистора со встроенным каналом п-типа

для случая соединения подложки с истоком

показаны на рис. 5.7, б. По

виду эти характеристики близки к

характеристикам полевого транзистора

с p-n-переходом.

Рассмотрим характеристику при Uзи = 0,

что соответствует соединению затвора

с истоком. Внешнее напряжение приложено

к участку исток — сток положительным

полюсом к стоку. Поскольку Uзи = 0,

через прибор протекает ток, определяемый

исходной проводимостью канала. На

начальном участке 0—а, когда

падение напряжения в канале мало,

зависимость Ic(Ucи) близка

к линейной. По мере приближения к

точке б падение

напряжения в канале приводит ко все

более существенному влиянию его сужения

(пунктир на рис. 5.7, а) на проводимость

канала, что уменьшает крутизну нарастания

тока на участке а—б. После

точки б токопроводящий

канал сужается до минимума, что вызывает

ограничение нарастания тока и появление

на характеристике пологого участка

II.

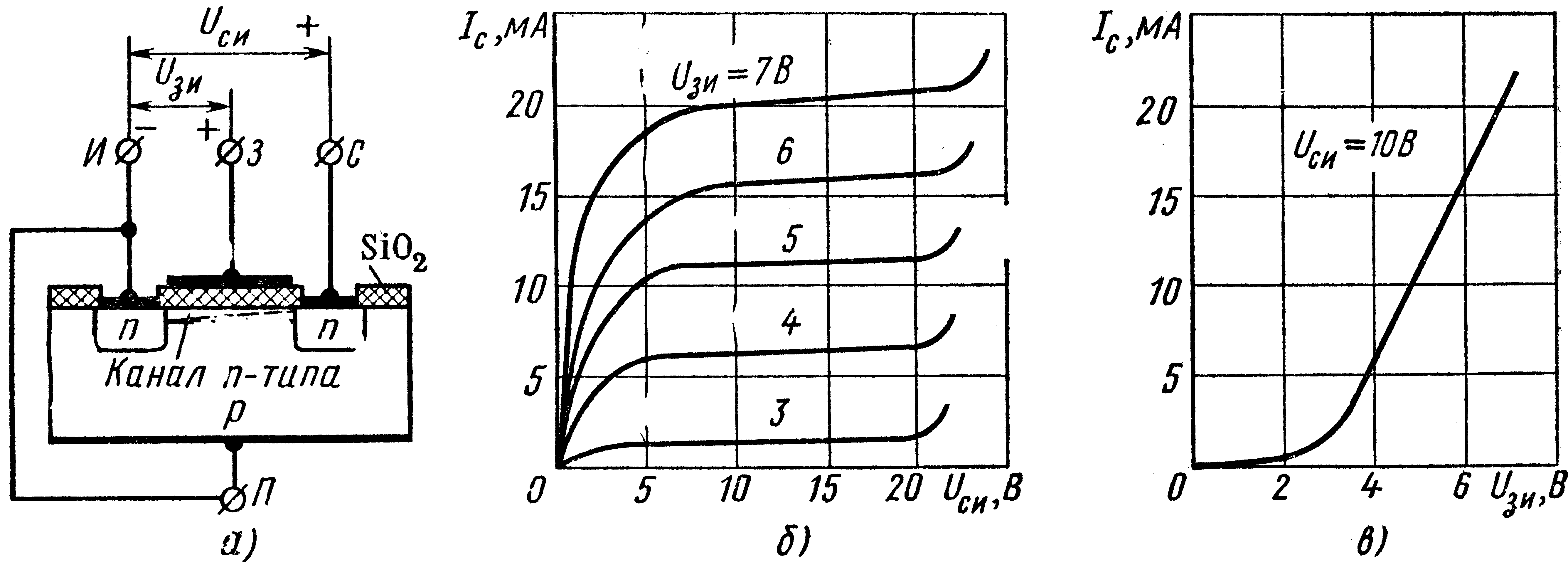

Рис. 5.7.

Конструкция МДП-транзистора со встроенным

каналом п-типа

(а);

стоко-затворная

характеристика (б);

стоко-затворная характеристика

(в)

Покажем

влияние напряжения затвор — исток

на ход стоковых характеристик.

В

случае приложения к затвору напряжения

(Uзи <

0) поле затвора оказывает отталкивающее

действие на электроны — носители

заряда в канале, что приводит к уменьшению

их концентрации в канале и проводимости

канала. Вследствие этого стоковые

характеристики при Uзи <

0 располагаются ниже кривой,

соответствующейUзи = 0.

Режим работы транзистора (Uзи <

0), при котором происходит уменьшение

концентрации заряда в канале, называют

режимом обеднения.

При

подаче на затвор напряжения Uзи > 0

поле затвора притягивает электроны в

канал из р-слоя

полупроводниковой пластины. Концентрация

носителей заряда в канале увеличивается,

что соответствует режиму обогащения

канала носителями. Проводимость канала

возрастает, ток Iс увеличивается.

Стоковые характеристики приUзи > 0

располагаются выше исходной кривой

(Uзи = 0).

Для

транзистора имеется предел повышения

напряжения Uсз ввиду

наступления пробоя прилежащего к стоку

участка сток — затвор. На стоковых

характеристиках пробою соответствует

достижение некоторой величины Uси.пр.

В случае Uзи <0

напряжение Uсз увеличивается,

в связи с чем при Uзи <

0 пробой наступает при меньшем

напряжении Ucи.

Рис. 5.7.

Конструкция МДП-транзистора со встроенным

каналом п-типа

(а);

стоко-затворная

характеристика (б);

стоко-затворная характеристика

(в)

Покажем

влияние напряжения затвор — исток

на ход стоковых характеристик.

В

случае приложения к затвору напряжения

(Uзи <

0) поле затвора оказывает отталкивающее

действие на электроны — носители

заряда в канале, что приводит к уменьшению

их концентрации в канале и проводимости

канала. Вследствие этого стоковые

характеристики при Uзи <

0 располагаются ниже кривой,

соответствующейUзи = 0.

Режим работы транзистора (Uзи <

0), при котором происходит уменьшение

концентрации заряда в канале, называют

режимом обеднения.

При

подаче на затвор напряжения Uзи > 0

поле затвора притягивает электроны в

канал из р-слоя

полупроводниковой пластины. Концентрация

носителей заряда в канале увеличивается,

что соответствует режиму обогащения

канала носителями. Проводимость канала

возрастает, ток Iс увеличивается.

Стоковые характеристики приUзи > 0

располагаются выше исходной кривой

(Uзи = 0).

Для

транзистора имеется предел повышения

напряжения Uсз ввиду

наступления пробоя прилежащего к стоку

участка сток — затвор. На стоковых

характеристиках пробою соответствует

достижение некоторой величины Uси.пр.

В случае Uзи <0

напряжение Uсз увеличивается,

в связи с чем при Uзи <

0 пробой наступает при меньшем

напряжении Ucи.

Рис. 5.8.

Конструкция МДП-транзистора с

индуцированным каналом п-типа (а);

семейство

его стоковых характеристик (б)

Примерный

вид стоко-затворной характеристики

транзистора со встроенным каналом

иллюстрирует рис. 5.7, в. Ее

отличие от стоко-затворной характеристики

транзистора с p-n-переходом

(см. рис. 5.8) обусловлено возможностью

работы прибора как при Uзи <

0 (режим обеднения), так и при Uзи > 0

(режим обогащения).

16.Конструкция

МДП-транзистора с индуцированным

каналом п-типа

показана на рис. 5.8, с.

Канал проводимости тока здесь специально

не создается, а образуется (индуцируется)

благодаря притоку электронов из

полупроводниковой пластины в случае

приложения к затвору напряжения

положительной полярности относительно

истока. За счет притока электронов в

приповерхностном слое происходит

изменение электропроводности

полупроводника, т.е. индуцируется

токопроводящий канал п-типа,

соединяющий области стока и истока.

Проводимость канала возрастает с

повышением приложенного к затвору

напряжения положительной полярности.

Таким образом, транзистор с индуцированным

каналом работает только в режиме

обогащения.

Стоковые

(выходные) характеристики полевого

транзистора с индуцированным каналом п-типа

приведены на рис. 5.8, б. Они

близки по виду аналогичным характеристикам

транзистора со встроенным каналом и

имеют тот же характер

зависимости Iс = F(Uси). Отличие

заключается в том, что управление током

транзистора осуществляется напряжением

одной полярности, совпадающей с

полярностью напряжения Uси. Ток Iс равен

нулю при Uзи = 0,

в то время как в транзисторе со встроенным

каналом для этого необходимо изменить

полярность напряжения на затворе

относительно истока. Вид стоко-затворной

характеристики транзистора с индуцированным

каналом показан на рис. 5.8, в.

МДП-транзисторы

обоих типов выпускаются на тот же

диапазон токов и напряжений, что и

транзисторы с р-п-переходом.

Примерно такой же порядок величин имеют

крутизна S и

внутреннее сопротивление ri. Что

касается входного сопротивления и

межэлектродных емкостей, то МДП-транзисторы

имеют лучшие показатели, чем транзисторы

с p-n-переходом.

Как указывалось, входное сопротивление

у них составляет 1012—1014 Ом.

Значение межэлектродных емкостей не

превышает: для Сзи,Сси —

10 пФ, для Сзс —

2 пФ. Схема замещения МДП-транзисторов

аналогична схеме замещения полевых

транзисторов с p-n-переходом

(см. рис. 5.5).

МДП-транзисторы

широко применяются в интегральном

исполнении. Микросхемы на МДП-транзисторах

обладают хорошей технологичностью,

низкой стоимостью, способностью работы

при более высоком напряжении питания,

чем микросхемы на биполярных транзисторах.

Рис. 5.8.

Конструкция МДП-транзистора с

индуцированным каналом п-типа (а);

семейство

его стоковых характеристик (б)

Примерный

вид стоко-затворной характеристики

транзистора со встроенным каналом

иллюстрирует рис. 5.7, в. Ее

отличие от стоко-затворной характеристики

транзистора с p-n-переходом

(см. рис. 5.8) обусловлено возможностью

работы прибора как при Uзи <

0 (режим обеднения), так и при Uзи > 0

(режим обогащения).

16.Конструкция

МДП-транзистора с индуцированным

каналом п-типа

показана на рис. 5.8, с.

Канал проводимости тока здесь специально

не создается, а образуется (индуцируется)

благодаря притоку электронов из

полупроводниковой пластины в случае

приложения к затвору напряжения

положительной полярности относительно

истока. За счет притока электронов в

приповерхностном слое происходит

изменение электропроводности

полупроводника, т.е. индуцируется

токопроводящий канал п-типа,

соединяющий области стока и истока.

Проводимость канала возрастает с

повышением приложенного к затвору

напряжения положительной полярности.

Таким образом, транзистор с индуцированным

каналом работает только в режиме

обогащения.

Стоковые

(выходные) характеристики полевого

транзистора с индуцированным каналом п-типа

приведены на рис. 5.8, б. Они

близки по виду аналогичным характеристикам

транзистора со встроенным каналом и

имеют тот же характер

зависимости Iс = F(Uси). Отличие

заключается в том, что управление током

транзистора осуществляется напряжением

одной полярности, совпадающей с

полярностью напряжения Uси. Ток Iс равен

нулю при Uзи = 0,

в то время как в транзисторе со встроенным

каналом для этого необходимо изменить

полярность напряжения на затворе

относительно истока. Вид стоко-затворной

характеристики транзистора с индуцированным

каналом показан на рис. 5.8, в.

МДП-транзисторы

обоих типов выпускаются на тот же

диапазон токов и напряжений, что и

транзисторы с р-п-переходом.

Примерно такой же порядок величин имеют

крутизна S и

внутреннее сопротивление ri. Что

касается входного сопротивления и

межэлектродных емкостей, то МДП-транзисторы

имеют лучшие показатели, чем транзисторы

с p-n-переходом.

Как указывалось, входное сопротивление

у них составляет 1012—1014 Ом.

Значение межэлектродных емкостей не

превышает: для Сзи,Сси —

10 пФ, для Сзс —

2 пФ. Схема замещения МДП-транзисторов

аналогична схеме замещения полевых

транзисторов с p-n-переходом

(см. рис. 5.5).

МДП-транзисторы

широко применяются в интегральном

исполнении. Микросхемы на МДП-транзисторах

обладают хорошей технологичностью,

низкой стоимостью, способностью работы

при более высоком напряжении питания,

чем микросхемы на биполярных транзисторах.

17. Тири́стор — полупроводниковый прибор, выполненный на основе монокристалла полупроводника с тремя или более p-n-переходами и имеющий два устойчивых состояния: закрытое состояние, то есть состояние низкой проводимости, и открытое состояние, то есть состояние высокой проводимости.

Тиристор можно рассматривать как электронный выключатель (ключ). Основное применение тиристоров — управление мощной нагрузкой с помощью слабых сигналов, а также переключающие устройства. Существуют различные виды тиристоров, которые подразделяются, главным образом, по способу управления и по проводимости. Различие по проводимости означает, что бывают тиристоры, проводящие ток в одном направлении (напримертринистор, изображённый на рисунке) и в двух направлениях (например, симисторы, симметричные динисторы).

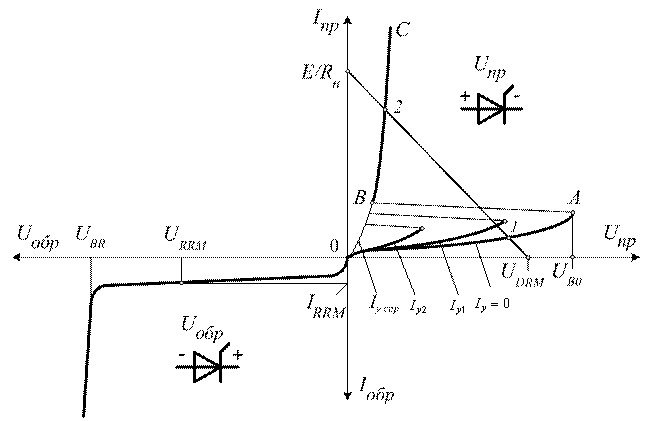

Тиристор имеет нелинейную вольт-амперную характеристику (ВАХ) с участком отрицательного дифференциального сопротивления

УГО

ВАХ

тиристора, проводящего в одном

направлении (в отсутствие управляющего

тока)

Типичная ВАХ тиристора, проводящего в одном направлении (с управляющими электродами или без них), приведена на рис 2. Она имеет несколько участков:

Ih - ток удержания (минимальное значения тока, при котором тиристор открыт) IB- ток, соответствующий VB Vh - напряжение на тиристоре, соответствующее Ih VB - напряжение включения VBR - напряжение обратного пробоя На участке 1-2 тиристор имеет отрицательнон дифференциальное сопротивление, участок 2-3 соответствует открытому состоянию, участок 4-5 - обратному пробою тиристора. Участки 0-1 и 0-4 соответствуют запертому состоянию.

Между точками 0 и 1 находится участок, соответствующий высокому сопротивлению прибора — прямое запирание.

В точке 1 происходит включение тиристора.

Между точками 1 и 2 находится участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением.

Участок между точками 2 и 3 соответствует открытому состоянию (прямой проводимости).

В точке 2 через прибор протекает минимальный удерживающий ток Ih.

Участок между 0 и 4 описывает режим обратного запирания прибора.

Участок между 4 и 5 — режим обратного пробоя.

Вольтамперная характеристика симметричных тиристоров отличается от приведённой на рис. 2 тем, что кривая в третьей четверти графика повторяет участки 0—3 симметрично относительно начала координат.

По типу нелинейности ВАХ тиристор относят к S-приборам.