- •Материальная и духовная деятельность

- •Творчество и общение

- •Игра, общение и труд как виды деятельности

- •Запоминание

- •Сохранение

- •Узнавание и воспроизведение

- •Забывание

- •Функции внимания:

- •Пять основных свойств внимания:

- •Как самооценка влияет на уровень притязаний

- •Типы высшей нервной деятельности

- •Виды способностей

- •Признаки человеческих способностей

- •Механизм формирования способностей

Функции внимания:

активизирует нужные и тормозит ненужные в данный момент психологические и физиологические процессы,

способствует организованному и целенаправленному отбору поступающей в организм информации в соответствии с его актуальными потребностями,

обеспечивает избирательную и длительную сосредоточенность психической активности на одном и том же объекте или виде деятельности.

определяет точность и детализацию восприятия,

определяет прочность, и избирательность памяти,

определяет направленность и продуктивность мыслительной деятельности.

является своеобразным усилителем для перцептивных процессов, позволяющим различать детали изображений.

выступает для человеческой памяти как фактор, способный удерживать нужную информацию в кратковременной и оперативной памяти, как обязательное условие перевода запоминаемого материала в хранилища долговременной памяти.

для мышления выступает как обязательный фактор правильного понимания и решения задачи.

в системе межчеловеческих отношений способствует лучшему взаимопониманию, адаптации людей друг к другу, предупреждению и своевременному разрешению межличностных конфликтов.

о внимательном человеке говорят как о приятном собеседнике, тактичном и деликатном партнере по общению.

внимательный человек лучше и успешнее обучается, большего достигает в жизни, чем недостаточно внимательный.

30. Основные свойства внимания. Методы исследования внимания.

Пять основных свойств внимания:

1. устойчивость,

2. сосредоточенность,

3. переключаемость,

4. распределение,

5. объем.

Устойчивость внимания - способность в течение длительного времени сохранять состояние внимания на каком-либо объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь и не ослабляя внимание.

Сосредоточенность внимания(противоположное качество -рассеянность) - проявляется в различиях, в степени концентрированности внимания на одних объектах и его отвлечении от других.

Переключаемость внимания - переводвнимания с одного объекта на другой, с одного вида деятельности на иной. Проявляется в скорости, с которой он может переводить свое внимание с одного объекта на другой, причем такой перевод может быть как непроизвольным, так и произвольным.

Распределение внимания — способность рассредоточить внимание на значительном пространстве, параллельно выполнять несколько видов деятельности или совершать несколько различных действий.

Объем внимания — количество информации, одновременно способной сохраняться в сфере повышенного внимания (сознания) человека.

Численная характеристика среднего объема внимания людей — 5—7 единиц информации.

Методы

Корректурная проба - исследование внимания, способность к концентрации, устойчивость.

Корректурная проба впервые была предложена Бурдоном (В. Bourdon в 1895 г.) Исследование производится при помощи специальных бланков с рядами расположенных в случайном порядке букв.

Инструкция предусматривает зачеркивание одной или двух букв (выбор их определяется исследующим). Каждые 30 или 60 с исследующий делает отметку в том месте таблицы, где в это время находится карандаш больного.

Регистрируется:

время на выполнение всего задания.

количество ошибок и темп выполнения задания.

распределение ошибок в течение опыта - равномерно ли они встречаются во всей таблице, или в конце исследования в связи с истощаемостью.

характер ошибок - пропуски отдельных букв или строчек, зачеркивание других, расположенных рядом или внешне похожих букв.

Здоровые обследуемые выполняют задания (вычеркивают две буквы на приведенном бланке) за 6-8 мин и допускают при этом не более 15 ошибок.

2) Счет по Крепелину. Методика была предложена Крепелиным в 1895 г. для исследования работоспособности - упражняемости и утомляемости.

В большой столбец записывалось много однозначных чисел, которые испытуемый должен складывать в уме. Результаты оценивались по количеству сложенных в определенный промежуток времени чисел и допущенных при этом ошибок. Для проведения опыта необходим специальный бланк.

Обследуемому дается инструкция - производить сложение чисел в столбцах. Его Каждые 30 с или каждую минуту исследующий делает отметку в том месте, где в это время остановился больной, затем подсчитывает количество сложений и допущенных ошибок для каждого отрезка времени.

С помощью графика можно получить кривые работоспособности - равномерность и темп выполнения задания, наличие истощаемости, врабатываемости, расстройства внимания.

3) Отсчитывание. Методика была предложена Крепелином - возможности осуществления испытуемым счетных операций, состояние внимания.

Опыт заключается в отсчитывании (вычитании) от 100 или 200 все время одного и того же числа (например, 7). Испытуемого предупреждают, что считать он должен про себя, а вслух только называть полученное при очередном вычитании число.

Промежутках между числами хронометрируются. Запись опыта приобретает следующий вид:

(100-7). .93...86...79...72...65..58.51..44..37.30.23.16.2.

При наличии повышенной истощаемости длительность пауз в конце - увеличивается.

Возможны два вида ошибок.

Первый - ошибки в единицах и главным образом при переходе через десяток - свидетельствует о некоторой интеллектуальной недостаточности, например:

(100-7)..93.... 85.. ..78..71. ...64.. ..58 и т. д.

Второй - ошибки в десятках - характерен главным образом для больных с неустойчивым вниманием. Например:

93...86...69..62.....55...38 и т. д.

4) Отыскивание чисел по таблицам Шульте. Методика применяется для исследования темпа сенсомоторных реакций и особенностей внимания. Исследование производится с помощью специальных таблиц, изготовление которых несложно. На этих таблицах в беспорядке расположены числа от 1 до 25. Размер таблицы - 60х60 см. Обследуемый находится на таком расстоянии от таблицы, чтобы видеть ее целиком. Ему дается инструкция отыскивать числа по порядку, каждое показать указкой и назвать вслух. Секундомером отмечается время, которое затрачивается на каждую таблицу.

Можно отмечать количества чисел, найденных обследуемым за каждые 30 с, либо время, за которое обследуемый находит каждые пять чисел.

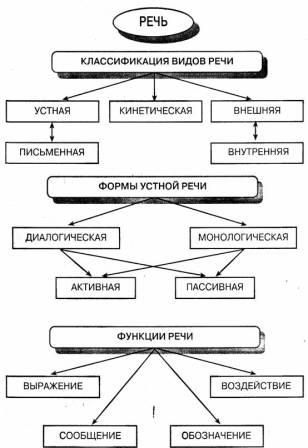

31. Речь: виды и функции речи.

речь — это процесс общения людей посредством языка Язык — это система условных символов, с помощью которых передаются сочетания звуков, имеющих для людей определенное значение и смысл.

внутр-обесп процесса

мышления

внутр-обесп процесса

мышления

Кинетич-жесты

32 Личность как предмет психологических исследований. Подходы к определению понятия личность, индивид, индивидуальность.

Личность как предмет психологического исследования Понятие личности относится к числу самых неопределенных и спорных терминов в психологии. В 1937 году американский психолог Гордон Олпорт написал монографию "Личность: психологическая интерпретация", в которой привел более 50 различных определений личности, найденных им у англоязычных коллег. К настоящему времени их число неизмеримо возросло. Можно ли в них выделить что-то общее, с чем согласилось бы большинство психологов? Рассмотрим несколько определений личности, данных отечественными психологами. С.Л. Рубинштейн писал: «Личность это воедино связанная совокупность внутренних условий, через которые преломляются все внешние воздействия». Б.Г.Ананьев рассматривал личность как современницу определенной эпохи, которая наделяет ее множеством социально-психологических свойств. К их числу он относил принадлежность личности к определенному классу, национальности, профессии и пр. А.Г.Асмолов считал, что «личность есть системное и поэтому сверхчувственное качество, хотя носителем этого качества является вполне чувственный, телесный индивид со всеми его врожденными и приобретенными свойствами». А.В.Петровский охарактеризовал личность в системе межличностных отношений, в связи с чем им были выделены три аспекта личности:

интраиндивидный, который отражает свойства, присущие самому субъекту;

интериндивидный, рассматривающий особенности взаимодействия личности с другими людьми;

метаиндивидный, описывающий воздействие данной личности на других людей.

Л.И. Анцыферова определяет личность как «способ бытия человека в обществе, в конкретно-исторических условиях, это индивидуальная форма существования и развития социальных связей и отношений». Много других определений личности приводится в книге И.Б.Котовой “Психология личности в России”, которая проанализировала представления о личности у отечественных философов и психологов, начиная с конца прошлого века по нынешнее время. Все психологи согласны с тем, что личностью не рождаются, а становятся и для этого человек должен предпринять немалые усилия. Он должен овладеть речью, а затем с ее помощью многими моторными, интеллектуальными и социо-культурными навыками. Личность рассматривается как результат социализации индивида, в процессе которой он усваивает традиции и систему ценностных ориентаций выработанных человечеством. Чем более человек смог воспринять и усвоить в процессе социализации, тем более развитую личность он собой представляет. А может ли человек не быть личностью? Является ли личностью годовалый ребенок, психически неполноценный человек или изощренный преступник? Эти вопросы неоднократно становились предметом дискуссий у психологов, философов, медиков и юристов. На них трудно ответить однозначно, поскольку каждый случай требует конкретного рассмотрения, но большинство ученых склонно признавать за всеми перечисленными категориями людей право называться личностью с определенными оговорками. Так ребенка, подростка и юношу корректнее называть формирующейся личностью, потому что в них пока имеются только задатки зрелой личности, которые должны далее развиться и оформиться в целостную систему свойств. Что касается психически неполноценных людей, то степень сохранности их личности может быть очень разной: от небольших отклонений от нормы при неврозах до значительных разрушений личности при тяжелых случаях шизофрении. Их мировосприятие, мотивация поведения, особенности мышления качественно отличаются от аналогичных характеристик здорового человека, поэтому правильнее в таких случаях пользоваться понятием патологической или аномальной личности. Преступники, признанные психически здоровыми, являются асоциальными личностями, поскольку все накопленные ими знания, умения и навыки они обратили против общества, которое их сформировало. Личность может быть утрачена человеком вследствие тяжелой болезни или глубокой старости, что проявляется в отсутствии способности осознавать себя как субъекта деятельности, ориентироваться в пространстве и времени и т.п. В этом случае можно говорить о деградировавшей личности. Л.И.Анцыферова считает основным способом существования личности постоянное развитие, направленное на реализацию своих возможностей в деятельности и общении. Как только человек прекращает усилия по развитию своих психических функций, социальных и профессиональных навыков и умений, так сразу начинается регресс личности. Каковы же критерии для определения уровня зрелости личности? При ответе на этот вопрос лучше опереться на представления И.М.Палея и В.С.Магуна о трех сторонах личности. Первая сторона описывает внутренние строение личности через такие характеристики как иерархичность и целостность. Под иерархичностью понимается подчинение в процессе развития низших функций (процессов, свойств) более высшим. Например, удовлетворение витальных потребностей у зрелого человека подчиняется высшим потребностям. Целостность означает единообразие поведения человека в меняющихся условиях и обстоятельствах. Следовательно, зрелая личность действует не под влиянием сиюминутных факторов, а на основе своей системы ценностей, которая складывалась годами. Вторая сторона личности раскрывает особенности ее взаимодействия с предметным миром через характеристики ее активности и самостоятельности. Зрелая личность всегда занимает активную жизненную позицию в любой деятельности, которой она занимается. Она сама определяет для себя смысл, цели и задачи деятельности и ищет оптимальные способы ее выполнения. Иногда она даже не ждет вознаграждения за свою работу, если эта работа доставила ей удовольствие. Это ее отличает от незрелой личности, которая ждет указаний, поощрений и не выходит в процессе выполнения работы за рамки, заданные извне. Зрелая личность способна осуществлять деятельность даже под угрозой наказания со стороны властей и возможности потери многих жизненных благ. Примеров самоотречения во имя дела своей жизни в истории России очень много, начиная с декабристов и кончая диссидентами 60-80-х годов. Третья сторона личности характеризует особенности ее взаимоотношений с другими людьми. Среди многочисленных особенностей М.М.Палей и В.С.Магун выделяют в качестве критерия зрелости только одну, но очень существенную - возможность личности способствовать росту и развитию личностей других людей. Личность, по словам С.Л.Рубинштейна, определенностью своего отношения к жизни заставляет и других самоопределяться. Чтобы оказывать влияние на мировоззрение других людей, человек должен накопить в себе большой запас мудрости и приобрести власть над ними (духовную, религиозную, политическую и пр.). Пространственно-временная широта этого влияния, в конечном счете, определяет масштаб личности. Чаще всего это влияние распространяется только на ближайшее окружение человека, что тоже не мало. В других случаях личность воздействует на умы людей в течение определенного промежутка времени в какой-то стране. Но есть личности планетарного масштаба, которые влияют на человечество примером своей незаурядной жизни и дел сквозь толщу веков и даль географических расстояний. Эти люди и могут служить для нас примером максимального развития того, что называется Личностью.

33. методы исслед личности.

Методы:

Метод беседы - специфическая роль беседы, как метода исследования личности, вытекает из того, что в ней испытуемый отдает словесный отчет о свойствах и проявлениях своей личности. Поэтому в беседе с наибольшей полнотой обнаруживается субъективная сторона личности - самосознание и самооценка свойств личности, переживания и эмоциональное отношение, выраженное в них и т.д.

Большое значение имеет правильная постановка вопросов. Необходимое условие при данном методе - наличие доверительного контакта испытуемого с экспериментатором.

Метод характерологической беседы является особой формой естественного эксперимента.

Особое место в системе методов исследования, промежуточное между методом наблюдения и искусственным экспериментом, занимает "естественный эксперимент" А.Ф. Лазурского. Характерной особенностью естественного эксперимента является то, что он приближает исследование к естественным условиям; производится в обычной для испытуемого обстановке. Пользуясь методом естественного эксперимента, можно наблюдать испытуемого при определенных условиях в целенаправленно создаваемых ситуациях, организуя наблюдение по заранее намеченному плану. Наблюдение за поведением и реакциями испытуемого позволяет получить представление об особенностях личности в целом и отдельных ее свойствах.

Биографический метод - позволяет изучить этапы жизненного пути, особенности формирования личности, может быть дополнением при интерпретации данных, полученных экспериментальными методами.

Опросники как один из методов изучения личности применяются для диагностики степени выраженности у индивида определенных личностных характерологических или других черт.

Можно выделить 2 вида опросников: одномерные - диагностируется одна какая-либо характеристика и многомерные - дают информацию о целом ряде различных свойств личности. Вопросы только закрытые.

Опросники состоят из ряда шкал или факторов. В состав каждой шкалы входит набор вопросов / утверждений, направленных на выявление того или иного свойства.

Примеры опросников:

MMPI - основные шкалы (10): ипохондрии, депрессии, истерии, психопатии, мужественности-женственности, паранойи, психастении, шизофрении, гипомании, социальной интраверсии + 3 контрольных (лжи, контроля достоверности).

16-PF - 16-факторный личностный опросник Кеттелла. ПДО (Патахарактерологический диагностический опросник) - выявление акцентуаций характера. Исследование экстраверсии-интроверсии и нейротизма по Айзенку. Исследование личностной и ситуативной тревожности (Спилбергер-Ханин). Экспресс-диагностика эмпатии. Оценка уровня притязаний и т.д.

Недостаток метода применения опросников - характеристика личности основывается на данных самооценки.

Проективные методы

Группа методов, предназначенных для диагностики личности, в которых обследуемым предлагается реагировать на неопределенную (многозначную) ситуацию; например, интерпретировать содержание сюжета картинки (ТАТ), прореагировать на фрустрирующую ситуацию, встав на место героя в методе Розенцвейга, дать истолкование неопределенных очертаний (пятна Роршаха)... Ответы на задания проективных методов не могут быть расценены как правильные или неправильные, возможен широкий диапазон решений, при этом предполагается, что характер ответов испытуемого определяется особенностями личности, которые проецируются на ответы. Для испытуемого цель проективных методов относительно замаскирована, что снижает его возможности произвести на экспериментатора желаемое впечатление.

К проективным методам условно можно отнести метод анализа продуктов деятельности - изучение продуктов творческой деятельности (живопись, стихи, дневники...).

34. Самосознание и его структура. Понятие Я-концепции в западной психологии.

В целом сегодня под самосознанием понимается осознание человеком себя как индивидуальности, осознание своих действий, чувств, мыслей, мотивов поведения, интересов, своего положения в обществе. Это целостная оценка самого себя как деятеля, как чувствующего и мыслящего существа, которая является необходимым условием становления личности.

Критерии самосознания: 1. выделение себя из среды, сознание себя как субъекта, автономного от среды (физической среды, социальной среды); 2. осознание своей активности - "Я управляю собой"; 3. осознание себя "через другого" ("То, что я вижу в других, это может быть и мое качество"); 4. моральная оценка себя, наличие рефлексии - осознание своего внутреннего опыта. В структуре самосознания можно выделить: 1. осознание близких и отдаленных целей, мотивов своего "Я" ("Я как действующий субъект"); 2. осознание своих реальных и желаемых качеств ("Реальное Я" и "Идеальное Я"); 3. познавательные, когнитивные представления о себе ("Я как наблюдаемый объект"); 4. эмоциональное, чувственное представление о себе. Таким образом, самосознание включает в себя: • самопознание (интеллектуальный аспект познания себя); • самоотношение (эмоциональное отношение к самому себе).

Я-концепция

Я-концепция – совокупность представлений человека о самом себе, о том, какими качествами и характеристиками он обладает. Она возникает постепенно, в процессе социального взаимодействия и самопознания, сплавляется из множества частных образов своего Я и дает человеку ощущение самотождественности и идентичности. Первоначально Я-концепция во многом зависит от внешних воздействий, но сформировавшись, начинает выполнять самостоятельную роль - самого себя, свой опыт и весь окружающий мир человек воспринимает, находясь под ее влиянием. Таким образом, Я-концепция действует как внутренний фильтр, проходя через который весь жизненный опыт человека осмысливается и получает значение. Выделяют 3 основных уровня Я-концепции: непосредственно сами знания и убеждения человека (когнитивная составляющая или Образ «Я»); его переживания в связи с этим (оценочная составляющая, самооценка); и то, как он ведет себя в действительности (поведенческая составляющая). Компоненты Я-концепции связаны друг с другом. Они обладают относительно самостоятельной логикой развития, но все же стремятся к внутренней согласованности и непротиворечивости. Новый опыт легко усваивается, если соответствует представлениям человека о себе. В том случае, если ожидания и действительность не совпадают, включаются защитные механизмы психики (см. Защита психологическая). Они помогают человеку интерпретировать происходящее таким образом, чтобы оно соответствовало его Образу «Я». Я-концепция тесно связана с Самосознанием и представляет собой результат, итог работы этого процесса.

35. Самооценка и уровень притязаний. Основные виды самооценки. Факторы, влияющие на формирование самооценки.

Самооценка - оценка человеком своих собственный качеств, достоинств и умений.

Уровень притязаний - уровень, которого индивид стремится достичь в различных сферах жизнедеятельности (карьера, статус, благосостояние и т. п.), идеальная цель его будущих действий.