- •Материальная и духовная деятельность

- •Творчество и общение

- •Игра, общение и труд как виды деятельности

- •Запоминание

- •Сохранение

- •Узнавание и воспроизведение

- •Забывание

- •Функции внимания:

- •Пять основных свойств внимания:

- •Как самооценка влияет на уровень притязаний

- •Типы высшей нервной деятельности

- •Виды способностей

- •Признаки человеческих способностей

- •Механизм формирования способностей

Забывание

Забывание выражается в невозможности вспомнить или в ошибочном узнавании и воспроизведении. Физиологической основой забывания являются некоторые виды коркового торможения, мешающего актуализации (оживлению) временных нервных связей. Чаще всего это угасательное торможение, которое развивается при отсутствии подкрепления.

Одной из причин забывания является отрицательное влияние деятельности, следующей за заучиванием. Это явление называют ретроактивным (назад действующим) торможением. Оно выражено заметнее, если деятельность следует без перерыва, если последующая деятельность сходна с предыдущей и если последующая деятельность труднее деятельности заучивания.

Для борьбы с забыванием надо знать закономерности его протекания.

Приемы : Рифма

Аббревиатура

Цепочка (ассоциативнвя)

25 Мышление как психический процесс: природа и виды мышления.

Этот многоступенчатый переход – от единичного к общему и от общего опять к единичному – осуществляется благодаря особому психическому процессу – мышлению. Мышление является высшим познавательным психическим процессом. Суть данного процесса заключается в порождении нового знания на основе творческого отражения и преобразования человеком действительности.

Мышление как особый психический процесс имеет ряд специфических характеристик и признаков. Первым таким признаком является обобщенное отражение действительности, поскольку мышление есть отражение общего в предметах и явлениях реального мира и применение обобщений к единичным предметам и явлениям.

Вторым не менее важным признаком мышления является опосредованное познание объективной реальности. Суть опосредованного познания заключается в том, что человек в состоянии выносить суждения о свойствах или характеристиках предметов и явлений без непосредственного контакта с ними, а путем анализа косвенной информации.

Следующей важнейшей характерной особенностью мышления является то, что мышление всегда связано с решением той или иной задачи, возникшей в процессе познания или в практической деятельности. Процесс мышления начинает наиболее ярко проявляться лишь тогда, когда возникает проблемная ситуация, которую необходимо решить. Следовательно, мышление всегда начинается с вопроса, ответ на который является целью мышления.

Исключительно важная особенность мышления – это неразрывная связь с речью.

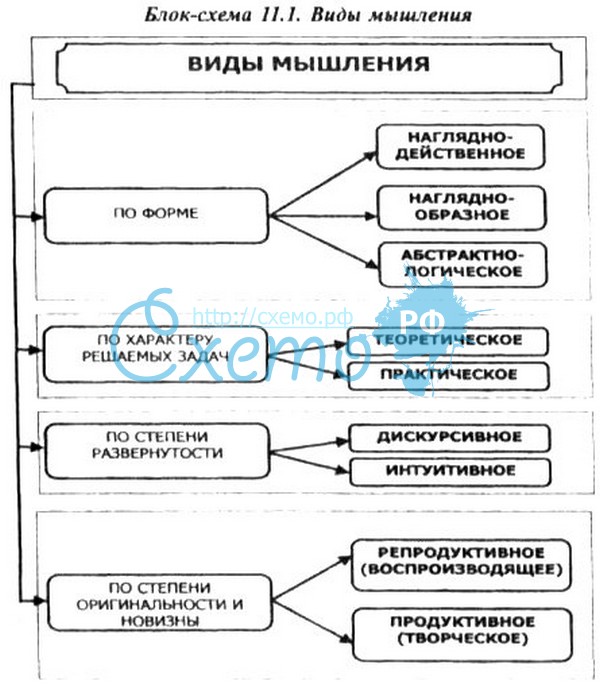

Чаще всего мышление подразделяют на теоретическое и практическое. При этом в теоретическом мышлении выделяют понятийное и образное мышление, а в практическом – наглядно-образное и наглядно-действенное.

26. Генетические классификации мышления. Методы исследования мышления.

V. По уровню развития (генетическая классификация): - наглядно-действенное мышление определяется и ограничивается возможностью манипулирования с конкретными предметами в конкретной наглядно данной ситуации. Может существовать только в условиях непосредственного восприятия поля манипулирования. У ребенка в возрасте до года этот тип мышления преобладает. В зрелом же возрасте наглядно-действенное мышление действует как основа для формирования типов мышления более высокого уровня (так называемые двигательные пробы); - наглядно-образное мышление - человек оперирует наглядными изображениями объектов, их образами (рисунок, схема, план). Образ предмета позволяет объединить набор разнородных практических операций в целостную картину, расширяет сферу действия ручного интеллекта.

На этот этапе развития мышления выделяется фаза ориентировки в ситуации.

В процессе индивидуального развития данному уровню развития мышления сопутствует появление громкой речи как сопровождения фазы ориентировки, описание ситуации вслух сначала для получения помощи от взрослого, затем для организации внимания и ориентировки самого ребенка в ситуации. Речь первоначально носит развернутый, внешний характер, затем постепенно «сворачивается», превращается в форму внутренней речи, которая и составляет основу внутренней интеллектуальной деятельности. Наглядно-образное мышление является базой для формирования словесно-логического мышления; - словесно-логическое мышление характеризуется использованием понятий, логических конструкций; функционирует на базе языковых, знаковых средств. Опираясь на коды языка, человек оказывается в состоянии выходить за пределы данной ситуации, усматривать непосредственно не наблюдаемые отношения и связи, решать теоретические задачи, делать обобщения.

Метод наблюдения. На первый взгляд этот метод не имеет отношения к изучению мышления. Однако это не так. Наблюдая за действиями человека в различных естественных ситуациях, за его мимикой и пантомимикой в процессе решения задачи, за особенностями его взаимодействия с другими людьми, можно многое узнать и о мышлении. Например, наблюдая за учебной деятельностью школьника в домашних условиях, можно зафиксировать, насколько регулярно он решает предложенные ему задачи, сколько времени затрачивает на решение, каковы результаты его усилий. Результаты такого рода наблюдений могут быть основанием для суждений об отношении ребенка к учебе, влияющем на решение конкретных задач, об организованности его мыслительной деятельности, о степени сформированности отдельных умственных, навыков. Наблюдая за игровой деятельностью дошкольника, можно констатировать, каков тип игр, используемых ребенком, и высказать предположение о степени развития его образного мышления. Достаточно опытного изобретателя в процессе интенсивного умственного труда нередко можно видеть обложенным различными словарями, тезаурусами, справочниками иностранных слов [207]. Эта особенность отражает тот круг знаний, который вовлекается в поиск решения конкретной задачи. Во всех этих случаях сохраняется естественность проявлений мышления. Как и при изучении других .психических явлений, наблюдение (проводится целенаправленно, по определенному плану,. с фиксацией результатов: последовательность решений или нерешений, задач, протокол речевого рассуждения. В настоящее время в психологии мышления достаточно широко используются технические средства (фотокамеры, кинокамеры, магнитофоны и др.). Как и в других областях психологии, метод наблюдения проявляет в психологии мышления как свои положительные, так и свои отрицательные свойства: с одной стороны, сохраняется естественность развертывания деятельности, а с другой стороны, не всегда легко оценить существенность тех или иных условий для наступления изучаемого явления, относящегося к мыслительной деятельности (например, возникновение проблемной ситуации). Этот недостаток частично компенсируется длительностью наблюдения. ^ Метод эксперимента нашел достаточно широкое применение в; исследованиях мышления. Он обеспечивает активное воспроизведение изучаемого явления в специальных условиях, что позволяет более четко выявлять факторы, влияющие на развертывание мыслительного процесса, повторять условия изучения и тем самым накапливать статистические данные, варьировать условия и тем самым выявлять причинно-следственные отношения. Примером могут служить образование искусственных понятий (в различных модификациях), а также опыты, связанные с использованием под сказки при решении мыслительных задач на догадку. Эксперимент бывает естественный и лабораторный. По существу, естественным экспериментом является ситуация введения новых методов обучения, ситуация использования новых приборов в научном исследовании. При всем разнообразии эти ситуации имеют одну общую особенность: в них создаются условия для существенного изменения мыслительной деятельности. Своеобразными вариантами «естественного эксперимента» являются болезнь, нарушение работы мозга, которые вносят существенные изменения в мыслительную деятельность человека. В психологии мышления нашел достаточно широкое применение «экспериментально-клинический» метод [147], сочетающий, особенности экспериментального (воспроизводимость в лаборатории, использование инструментальных средств) и клинического (детальный анализ отдельных случаев). Оказалось возможным достаточно тщательно проанализировать процессы формирования я решения отдельных задач испытуемыми с полирегистрацией объективных индикаторов развертывающегося процесса (глазодвигательная активность, речевое рассуждение, вегетатика). При проведении экспериментов важно учитывать реакцию испытуемого на ситуацию эксперимента, его отношения с экспериментатором. Эксперименты, как лабораторные, так и естественные, разделяют на формирующие и констатирующие. Формирующие эксперименты могут различаться, в свою очередь, тем, на что направлена процедура формирования: в одном случае на операционно-техническую сторону, а в другом — преимуществеино на потребностно-мотивационную. ^ Метод беседы позволяет выявить отношение испытуемого к решаемой задаче, представления испытуемых о собственных мыслительных процессах (рефлексию), оценку собственных мыслительных возможностей (самооценка). Представляют интерес как ответы на прямые вопросы («Знакома или нет предложенная Вам задача?»), таки на косвенные («Как Вы воспринимаете данную задачу?»). Могут использоваться также вопросы проективного типа («Эту задачу обычно воспринимают как известную, верно?»). Необходимо учитывать степень суггестивности задаваемых вопросов. Установление хороших взаимоотношений, взаимопонимания между исследователем и исследуемым является важным фактором, обеспечивающим его активное участие в беседе. Беседа всегда дополняется наблюдением за участником беседы. Метод беседы квалифицируется в психологической литературе как вспомогательный, он применяется для уточнения данных наблюдения и эксперимента, а также для первоначального изучения испытуемого. В исследованиях мышления применяется также, и анкетирование. Так называемые открытые анкеты, в которых испытуемые должны сами сформулировать ответы на поставленные вопросы, в большей степени активизируют мышление испытуемого, но их труднее обрабатывать статистически. ^ Изучение продуктов деятельности применительно к мышлению означает анализ не только словесно-речевой продукции в устной или письменной (дневники, письма) форме, образно-речевой продукции (зарисовки, схемы), но и конкретных предметов (машин, приборов, строений), анализ истории изобретений и открытий. Образцом исследований, основывающихся на неэкспериментальных методах, могут служить работы Б. М. Теплова «Ум полководца» 1173] и М.Г. Ярошевского «Сеченов и мировая психологическая мысль» [212]. С помощью метода тестов выявляются те или иные особенности мышления (интеллекта). Первые развернутые тестовые испытания относились именно к интеллекту. Не только тесты определения способностей, но и тесты успешности, и проективные тесты могут использоваться в изучении мышления. Это происходит потому, что, во-первых, мышление всегда личностно обусловлено, а во-вторых, мыслительные операции как образного, так и понятийного уровня всегда включены в выполнение заданий проективного типа. Напротив, задачи «на мышление» часто используются для выявления личностных особенностей испытуемых. Тестологические исследования мышления получили широкое распространение в дифференциальной психологии.

27 Особенности словесно –логическое мышления : формы и операции мышления

В отличие от других познавательных процессов мышление связано с логикой. Поэтому в его структуре выделяют мыслительные операции. Операции мышления (процессы) — это мыслительные действия. Выделяют следующие мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез, абстракцию, обобщение и конкретизацию. Сравнение — это первичная форма теоретического и практического познания окружающей действительности. Это мыслительное сопоставление предметов и явлений с целью нахождения сходства и/или отличия между ними. Сравнение выступает основой для классификации предметов и явлений. Оно предшествует анализу и синтезу. ^ Анализ — это мысленное разделение предмета на части. Синтез — это мысленное объединение частей явления или предмета в единое целое. Анализ и синтез выступают основой для мыслительной операции абстракции. Чаще всего они используются совместно (С. Л. Рубинштейн). Мыслительная деятельность человека носит аналитико-синтетический характер. Абстракция — это выделение существенных признаков, свойств предмета или явления при одновременном игнорировании несущественного. Итог абстракции — формирование понятий, носителями которых выступают слова. Абстракция выступает основанием для мыслительной операции — обобщения. Обобщение — это мысленное объединение предметов и явлений в одну группу на основе тех существенных признаков, которые были выделены в процессе абстрагирования. Конкретизация, напротив, — это мысленный переход от общего к частному. Мыслительные операции приводят к образованию форм мышления, благодаря которым человек адаптируется к реальной жизни. Выделяют следующие формы мышления: понятие, суждение и умозаключение. Понятие — это самая простая форма мышления, в которой отражены наиболее важные и существенные признаки или свойства предмета (явления), выделенные в процессе абстрагирования. Обозначается понятие словом. Знать предмет — это знать понятия, владеть его понятийным аппаратом. Усвоить понятие — это научиться узнавать его главные отличительные признаки. Понятия бывают научные и житейские. Научные понятия наполнены научным содержанием, которое проверено и подтверждено на практике. Дж. Брунер выделяет простые и сложные понятия. Простые понятия характеризуются одним общим свойством («сладкий», «желтый»), а сложные — несколькими свойствами. Сложные понятия, в свою очередь, подразделяются на конъюнктивные (определяются двумя признаками), дизъюнктивные (определяются либо одним, либо другим признаком, либо обоими одновременно) и соотносительные (включают все связи, существующие между какими-то элементами некоторой совокупности). Суждение — форма мышления более высокого уровня, чем понятие, это высказывание, которое содержит определенную мысль. ^ К примеру, психология — это наука о психике и поведении животных и человека. Самой сложной формой мышления из трех рассматриваемых является умозаключение, представляющее собой два или более суждений, взаимосвязанных логически, которые приводят к рождению нового знания или суждения. Выделяют следующие три типа рассуждений: индуктивное — мысленный переход от частных случаев к общему положению, дедуктивное — переход от общего положения к частному случаю, факту, событию и рассуждение по аналогии, позволяющее на основе сходства двух объектов в одних признаках сделать вывод об их сходстве в других признаках.

28. Воображение как психический процесс: виды и функции. Методы исследования воображения.

воображение — это процесс преобразования представлений, отражающих реальную действительность, и создание на этой основе новых представлений.

Процесс воображения всегда протекает в неразрывной связи с двумя другими психическими процессами – памятью и мышлением. Благодаря этому образы воображения создаются путем переработки отдельных сторон имеющихся у человека образов реальной действительности.

Воображение играет очень важную роль в жизни и деятельности человека. Среди множества его функций наиболее значимыми являются следующие:

1) целеполагание и планирование. Будущий результат и возможности его достижения изначально создаются в воображении субъекта;

2) познавательная. Воображение осуществляет мысленный отход за пределы непосредственно воспринимаемого, конструирует понятие о предмете еще до того, как сложится само это понятие;

3) приспособительная. В психике ребенка возникает конфликт между избытком внешней информации и недостатком средств, необходимых для понимания и объяснения окружающего. В этих условиях детский мозг непременно должен противопоставить обрушивающемуся на него внешнему потоку информации средство, которое позволило бы перекомбинировать исходный материал и таким образом увеличить объем воспринимаемого, например, сказки и мифы;

4) психотерапевтическая. Почему дети рассказывают «страшилки»? Это своеобразная защита от страхов, которые появляются у детей на определенном этапе развития.

По степени активности и осознанности человеком создания им новых образов воображение может быть непроизвольным (пассивным) и произвольным (активным). При непроизвольном новые образы возникают под воздействием малоосознанных или неосознанных потребностей, влечений и установок. Такое воображение работает, как правило, тогда, когда человек спит, находится в дремотном состоянии, в грезах и т. д.

Произвольное воображение представляет собой процесс преднамеренного построения образов в связи с сознательно поставленной целью в той или иной деятельности. Для такого вида воображения характерно осознание не только цели, но и мотивов деятельности, понимание того, ради чего продуцируются новые образы. Произвольное воображение возникает в раннем возрасте и наибольшее развитие получает в детских играх.

По степени уникальности воображение подразделяют на воссоздающее (репродуктивное) и творческое. Воссоздающее воображение характеризуется тем, что в его процессе создаются субъективно новые образы, т. е. образы, новые для данного индивида, которые объективно уже существуют в определенных предметах культуры. Воссоздание образа может происходить на основе словесного описания, восприятия изображений в виде картин, схем и т. д. Воссоздающее воображение играет важную роль в жизни человека. Оно позволяет людям обмениваться опытом и помогает каждому человеку овладеть достижениями других людей.

Творческое воображение является самостоятельным созданием новых образов, которые реализуются в оригинальных продуктах деятельности. Это продуцирование оригинального образа без опоры на готовое или условное описание. Названный вид воображения играет важную роль во всех видах творческой деятельности.

Особой формой воображения является мечта. Она всегда направлена в грядущее. Мечта позволяет человеку намечать будущее и организовывать поведение для его осуществления. Образы, которые человек создает в своих мечтах, отличаются ярким, живым, конкретным характером и эмоциональной насыщенностью, привлекательностью для субъекта. Однако мечты полезны лишь тогда, когда они связывают желаемое будущее с настоящим. Если такой связи нет, то из стимула действия мечта может превратиться в грезы, нереальную мечту. Необходимым элементом научного и художественного творчества представляется фантазия. В фантазии конструируются новые образы, часто далекие от реальных образов. Фантастические образы служат тому, чтобы найти образное объяснение непонятным явлениям и восполнить информационный дефицит. Часто в психологии термины «воображение» и «фантазия» отождествляются.

Для создания новых и преобразования уже существующих образов в воображении используется ряд приемов. К ним относится прежде всего комбинирование – сочетание отдельных элементов различных образов предметов в новых более или менее необычных комбинациях. Частным случаем комбинирования является агглютинация – создание новых образов на основе «склеивания» представлений, в повседневной жизни несоединимых. На основе агглютинации были созданы мифологические образы кентавра, Минотавра, Пегаса, сказочный образ русалки и др. Агглютинации встречаются не только в искусстве, но и в технике (троллейбус, аэросани, танк-амфибия).

Другим приемом воображения является акцентирование – подчеркивание тех или иных черт. Это осуществляется на основе выделения, абстрагирования и преобразования существенных особенностей предмета или явления. Прием акцентирования выражается, например, в выделении каких-либо черт в шаржах или карикатурах.

Один из приемов создания фантастических образов называется гиперболизацией. Он заключается в увеличении или уменьшении предметов, явлений или образов. Посредством этого приема созданы сказочные и мифологические великаны и гномы. Гиперболизация может заключаться не только в увеличении или уменьшении размеров и пропорций, но и в изменении количества частей предмета или образа, например, в создании образов многоруких богинь, одноглазого циклопа, дракона с тремя головами.

Степень легкости или трудности мысленного преобразования предметов, действий, явлений в большой мере характеризует отношение личности к миру. Некоторые люди скованы ситуацией и подчинены реальности настолько, что мысленное преобразование окружающей действительности для них затруднено и даже невозможно. Для других людей, напротив, всякая реальная ситуация выступает как исходный пункт и материал для преобразующей деятельности.

Методы исслед :

В области исследования воображения до настоящего времени нет достаточного количества направленных и апробированных экспериментальных работ.Качественные особенности воображения исследуют при помощи методики Роршаха (Rorschach, 1920) - одной из наиболее объективных и сложных методик психодиагностики.Тест Роршаха состоит из 10 таблиц стандартного размера, на которых на белом фоне напечатаны симметричные пятна. Пять таблиц содержат пятна черного и различных оттенков серого цвета, две таблицы - пятна красного и серого цвета, три таблицы - многоцветные пятна.Испытуемого просят сообщить,что он видит на таблице в разгляды-ваемых пятнах, при этом ему предоставляется полная свобода фантазии.

29. Внимание как психический процесс: виды и функции.

Внимание - это особое свойство человеческой психики. Это направленность и сосредоточенность сознания человека на определённых объектах при одновременном отвлечении от других. Внимание, как психический процесс относится к познавательным процессам. Формы проявления внимания многообразны. Оно может быть направлено на работу органов чувств (зрительное, слуховое, обонятельное внимание), на процессы запоминания, мышления, на двигательную активность.

Виды :

Основные виды внимания:

природное и социально обусловленное внимание,

непосредственное и опосредствованное внимание,

непроизвольное и произвольное внимание,

чувственное и интеллектуальное внимание.

Природное внимание - дано человеку с самого его рождения в виде врожденной способности избирательно реагировать на те или иные внешние или внутренние стимулы, несущие в себе элементы информационной новизны (ориентировочный рефлекс).

Социально обусловленное внимание - складывается прижизненно в результате обучения и воспитания, связано с волевой регуляцией поведения, с избирательным сознательным реагированием на объекты.

Непосредственное внимание - не управляется ничем, кроме того объекта, на который оно направлено и который соответствует актуальным интересам и потребностям человека.

Опосредствованное внимание - регулируется с помощью специальных средств, например жестов, слов, указательных знаков, предметов.

Непроизвольное внимание - не связано с участием воли, не требует усилий для того, чтобы удерживать и в течение определенного времени сосредоточивать на чем-то внимание.

Произвольное внимание - обязательно включает волевую регуляцию, требует усилий для того, чтобы удерживать и в течение определенного времени сосредоточивать на чем-то внимание, обычно связано с борьбой мотивов или побуждений, наличием сильных, противоположно направленных и конкурирующих друг с другом интересов,

Чувственное внимание - связано с эмоциями и избирательной работой органов чувств, в центре сознания находится какое-либо чувственное впечатление.

Интеллектуальное внимание - преимущественно связано с сосредоточенностью и направленностью мысли, объектом интереса является мысль.