- •Б.1(1) Рефлекс как основная форма деятельности цнс. Рефлекторная дуга, (кольцо) как морфологическая основа рефлекса.

- •Б.1 (2) Гипофиз

- •Б. 2(1) Основные принципы рефлекторной теории Павлова: детерминизм, структурность, анализ, синтез.

- •Б.2(2) Передняя доля гипофиза

- •Б.3(1) Основные свойства возбудимых тканей. Классификация раздражителей.

- •Б.3 (2) Щитовидная железа

- •Б.4 Поджелудочная железа

- •Б. 5(1). Синапс. Виды синапсов. Механизм синаптического проведения.

- •Механизм передачи нервного импульса в химическом синапсе.

- •Б. 5 Надпочечники

- •Б.6 (1) Нервный центр и его свойства

- •Б.7 (1) Ретикулярная формация

- •Б.8 (1) Лимбическая система

- •Б.8(2) Гемоглобин и его соединения.

- •Б.9(1) Спиной мозг, рефлекторная и проводниковая функция.

- •Б. 9(2) Сердечный цикл и его фазы. Роль клапанного аппарата в работе сердца.

- •Б. 10 Мозжечок

- •Б.10(2) Автоматия сердца

- •Б.11(1) Задний мозг (продолговатый и варольевый мост). Функция

- •Б.11(2). Рефлекторная саморегуляция кровяного давления.

- •Б. 12(1) Средний мозг

- •Б.12(2) Нейро-гуморальная регуляция сердечной деятельности

- •Б.13(1) Таламус. Ядра таламуса. Связи с корой и базальными ганглиями. Функции.

- •Б.13(2) Артериальное давление и условие его возникновения.

- •Б.14(1) Кора мозга. Цитоархитектоника. Локализация функций. Сенсорные и моторные зоны коры.

- •Б. 14(2) Строение сосудодвигательного центра. Гуморальные факторы, влияющие на работу сдц.

- •Б.15(1) Условные рефлексы.

- •Б.16(1) Топологические особенности внд детей. Классификация типов внд.

- •Б. 16(2) Регуляция дыхания

- •Б.17 (1) Теория функциональных систем

- •Б.17(2) Объемы легочной вентиляции. Альвеолярный воздух.

- •Б. 18(1) Условия для выработки и механизм выработки условного рефлекса

- •Б. 18 (2) Автоматия дыхательного центра

- •Виды инстинктов:

- •Б.20(1) Торможение в коре головного мозга и его виды. Безусловное и условное торможение.

- •Б.20(2) Пищеварение в полости рта

- •Б.21(1) Сенсорные системы. Представление Павлова о строении сенсорных систем.

- •3. Центральный отдел анализатора - это конкретный участок коры головного мозга, который отвечает за формирование ощущения. Например:

- •Б. 21(2) Значение печени в пищеварении

- •Б.22(1) Сон, фазы сна. Механизмы сна. Изменения ээг в разные фазы сна. Нарушения.

- •Функции сна

- •Б.22(2) Фазы желудочной секреции. Регуляция секреции желудочных желёз.

- •Б. 23(1) Строение и функции зрительного анализатора. Светопреломляющий аппарат глаза. Цвето- и светоощущение.

- •Б.23(2) Пищеварение в тонком кишечнике

- •Б.24(1) Строение и функции слухового анализатора. Звуковоспринимающий аппарат уха. Теории звуковосприятия.

- •Б.24(2) Пищеварение в желудке

- •Б. 25(1) Особенности внд человека. I и II сигнальные системы. Речь

- •Б.25(2) Акт глотания. Двигательная деятельность жкт

- •Б.26(1) Строение и функции обонятельного и вкусового анализаторов.

- •Б.27(1) Память, виды, след. Нарушение памяти.

- •Б.27(2) Основные процессы мочеобразования – фильтрация, реабсорбция, секреция. Значение секреции в механизме мочеобразования.

- •Б.28(1) Строение и функции вестибулярного анализатора.

- •Лабиринт (вестибулярный аппарат)

- •3 Полукружных канала, расположенных взаимно Отолитов аппарат (состоит из 2 мешочков – овального и

- •Б.28(2) Механизмы регуляции осмотического гомеостаза: осморегулирующий рефлекс. Рецепторы, их локализация. Строение центральной части рефлекторной дуги. Роль адг в осморегуляции.

- •Б.29 (1) Нервный центр и его свойства

- •Б.29(2) Регуляция объёма жидкости. Волюморегулирующий рефлекс. Локализация рефлексов. Строение центральной части рефлекторной дуги.

- •Б. 30(1) Асимметрия мозга. Эксперименты Сперри с расщепленным мозгом.

- •Б. 30 (2) Физиология всасывания

- •Механизмы регуляции процессов всасывания

- •Б.31(1) Рефлексы положения. Статические и статокинетические рефлексы, роль лабиринтов, глаз и проприорецепторов мышц.

- •Б.32(1) Торможение в центральной нервной системе

- •Б.32(2)Обмен жиров и механизмы его регуляции. Нормы жиров. Роль жиров в организме.

- •Б.33 (1) Понятие о внд. Роль Сеченова, Павлова в развитие учения о внд

- •Б.33(2) Обмен углеводов и механизмы его регуляции. Нормы углеводов. Роль углеводов в организме.

- •Б. 34(1) Динамический стереотип. Методика выработки динамического стереотипа.

- •Б.34(2) Обмен веществ как основной признак живого. Ассимиляция и диссимиляция.

- •Б. 35(1) Теория Селье об общем адаптационном синдроме. Современный взгляд на развитие стресса. Механизм стресса и адаптация

- •Б. 35(2) Методы исследования пищеварительной системы. Роль Павлова

- •Современные методы исследования пищеварительного тракта у человек:

Б.7 (1) Ретикулярная формация

В шейном отделе спинного мозга между боковыми и задними рогами имеются клетки с большим количеством отростков. Такие же клетки есть в Прд.мозге, мосту, среднем и промежуточном мозге. Нейроны густо переплетаются между собой, поэтому структура похожа на сеть и называется сетчатой структурой или Р.Ф.

Большинство нейронов имеют длинные дендриты и короткий аксон. Один аксон на протяжении двух сантиметров образует до 27 тыс. синапсов.

В ретикулярной формации человека выделяют 48 отдельных ядер.

Сетевое строение обеспечивает высокую надежность функционирования Р.Ф., устойчивость к повреждениям, так как локальные повреждения всегда компенсируются за счет сохранившихся элементов сети. Высокая надежность функционирования ретикулярной формации в том, что раздражение любой её части отражается на активности всей структуры за счёт диффузности связей.

Основной функцией ретикулярной формации является регуляция уровня активности коры большого мозга, мозжечка, таламуса и спинного мозга.

В ретикулярной формации моста, продолговатого и среднего мозга имеются нейроны, которые реагируют на болевые раздражения, идущие от мышц и внутренних органов, что создает общее диффузное дискомфортное, не всегда четко локализованное, болевое ощущение «тупой боли».

Ретикулярная формация ствола мозга принимает участие в регуляции мышечного тонуса, так как в сетевую структуру поступают нервные импульсы от зрительного и вестибулярного анализаторов и мозжечка. От ретикулярной формации к мотонейронам спинного мозга и ядрам черепных нервов поступают сигналы, обеспечивающие положение головы и туловища в пространстве.

К ядрам сетчатой структуры от всех афферентных систем по неспецифическому пути направляется поток чувствительных импульсов. Поэтому ретикулярная формация у бодрствующего человека постоянно находится в тонусе – возбуждении. От неё беспрерывно идут импульсы, которые обеспечивают оптимальный уровень функционирования коры головного мозга. Если фармакологически заблокировать ретикулярную формацию, то человек погружается в сон и кора перестает воспринимать раздражения из окружающего мира (зрение, слух). Поток импульсов, идущий от ретикулярной формации к коре называется «восходящей активирующей системой». Кора работает только, если к ней подходят импульсы от ретикулярной формации.

В ретикулярной формации заложены центры вегетативных функций (сердечно- сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем).

Ретикулярная формация принимает участие в регуляции цикла сон-бодрствование. При раздражении сетчатой структуры продолговатого мозга в ЭЭГ медленные волны с малой амплитудой, характеризующие состояние сна, сменяются быстрыми волнами характеризующими состояние бодрствования.

В ретикулярной формации происходит взаимодействие афферентных и эфферентных импульсов, возможна их циркуляция по кольцевым связям, вследствие чего создается постоянный уровень возбуждения сетчатой структуры, благодаря которому обеспечивается тонус и определенная степень готовности к деятельности различных отделов ЦНС.

Б.7(2) Группы крови Система АВО. Учение о группах крови возникло из потребностей клинической медицины. Переливая кровь от животных человеку или от человека человеку, врачи нередко наблюдали тяжелейшие осложнения, иногда заканчивающиеся гибелью реципиента (лицо, которому переливают кровь).

Группа сыворотки |

Группа эритроцитов |

|||

I (О) |

II (А) |

III (В) |

IV (АВ) |

|

I (а и в) |

- |

+ |

+ |

+ |

II (в) |

- |

- |

+ |

+ |

III (а) |

- |

+ |

- |

+ |

IV (0) |

- |

- |

- |

- |

С открытием венским врачом К. Ландштейнером (1901г.) групп крови стало понятно, почему в одних случаях трансфузии крови проходят успешно, а в других заканчиваются трагически для больного. К. Ландштейнер впервые обнаружил, что плазма, или сыворотка, одних людей способна агглютинировать (склеивать) эритроциты других людей. Это явление получило название агглютинации. В её основе лежит наличие в эритроцитах антигенов, названных агглютиногенами и обозначаемых буквами А и В, а в плазме - природных антител, или агглютининов, именуемых а и в. Агглютинация эритроцитов наблюдается лишь в том случае, если встречаются одноимённые агглютиногены и агглютинины: А и а, В и в.

Агглютинация при смешивании эритроцитов и сыворотки крови людей разных групп

Примечание: «+» - наличие агглютинации (группы несовместимы);«-» - отсутствие агглютинации (группы совместимы

В крови одного и того же человека не может быть одноимённых агглютиногенов и агглютининов, так как в противном случае происходило бы массовое склеивание эритроцитов, что несовместимо с жизнью. Возможно только четыре комбинации, при которых не встречаются одноимённые агглютиногены и агглютинины, или четыре группы крови: I – ав, II - Ав, III - Ва, IV - АВ.

Для решения вопроса о совместимости групп крови пользуются следующим правилом: среда реципиента должна быть пригодна для жизни эритроцитов донора (человек, который отдаёт кровь). Такой средой является плазма, следовательно, у реципиента должны учитываться агглютинины, находящиеся в плазме, а у донора -агглютиногены, содержащиеся в эритроцитах. Для решения вопроса о совместимости групп крови смешивают исследуемую кровь с сывороткой, полученной от людей с различными группами крови (табл. 4.1).

Из табл. 4.1 видно, что агглютинация происходит в случае смешивания сыворотки I группы с эритроцитами II, III, IV групп, сыворотки II группы - с эритроцитами III и IV групп, сыворотки III группы - с эритроцитами II и IV групп.

С ледовательно,

кровь I группы совместима со всеми

другими группами крови, поэтому человек,

имеющий I группу крови, называется

универсальным донором. С другой стороны,

при переливании крови людям с IV группой

их эритроциты не должны давать агглютинации

при смешивании с плазмой (сывороткой)

людей любой группы крови, поэтому людей

с IV группой крови называют универсальными

реципиентами (рис.

4.5).

ледовательно,

кровь I группы совместима со всеми

другими группами крови, поэтому человек,

имеющий I группу крови, называется

универсальным донором. С другой стороны,

при переливании крови людям с IV группой

их эритроциты не должны давать агглютинации

при смешивании с плазмой (сывороткой)

людей любой группы крови, поэтому людей

с IV группой крови называют универсальными

реципиентами (рис.

4.5).

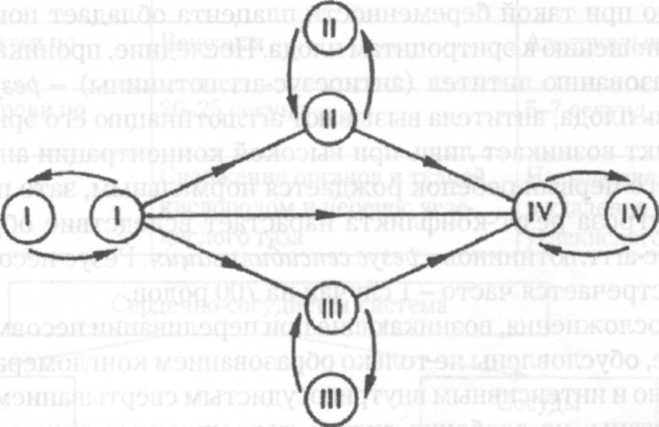

Рис. 4.5. Схематическое изображение допустимого переливания крови. Стрелками показано, каким группам, кроме одноимённой, можно переливать кровь определённой группы.

Почему же при решении вопроса о совместимости не принимают в расчёт агглютинины донора? Это объясняется тем, что агглютинины при переливании небольших доз крови (200-300 мл) разводятся в большом объёме плазмы (2500-2800 мл) реципиента и связываются его антиагглютининами, а потому не должны представлять опасность для эритроцитов.

При переливании больших количеств крови, содержащей агглютинины, совместимые с агглютиногенами реципиента, может возникнуть обратная агглютинация -склеивание эритроцитов реципиента. Прямая агглютинация - склеивание эритроцитов донора.

Переливание несовместимой крови может вызвать гемотрансфузионный шок, нередко приводящий к смерти. Одним из механизмов развития данного состояния является то, что при разрушении склеенных эритроцитов выделяются их факторы свёртывания, в том числе тромбопластин. Он вызывает внутрисосудистое свёртывание крови и блокаду микроциркуляторных сосудов всех органов и тканей образовавшимися фибриновыми и тромбоцитарными тромбами.

В повседневной практике для решения вопроса о группе переливаемой крови пользуются иным правилом: переливаться должны одногруппная кровь и только по жизненным показаниям, когда человек потерял много крови, можно переливать кровь универсального донора или эритроциты I группы, а плазму IV группы. Лишь в случае отсутствия одногруппной крови с большой осторожностью можно перелить небольшое количество иногруппной совместимой крови. Объясняется это тем, что приблизительно у 10-20% людей имеется высокая концентрация очень активных агглютининов, которые не могут быть связаны антиагглютининами даже в случае переливания небольшого количества иногруппной крови.

Система резус-фактор. К. Ландштейнер и А. Винер (1940 г.) обнаружили в эритроцитах обезьян Макаки резус антиген, названный им резус-фактором (Rh). В дальнейшем оказалось, что приблизительно у 85% людей белой расы также имеется этот антиген. Таких людей называют резус-положительными (Mr). Около 15% людей этот антиген не имеют и носят название резус-отрицательных (Rh-).

Резус-фактор передаётся по наследству. Он кодируется тремя генами, расположенными в половых хромосомах DCE/dee. Лишь один из доминантных генов D определяет Rh+. Если женщина Rh-, а мужчина Rh+, то плод в 50-100% случаев унаследует резус-фактор от отца и тогда мать и плод будут несовместимы по резус-фактору. Установлено, что при такой беременности плацента обладает повышенной проницаемостью по отношению к эритроцитам плода. Последние, проникая в кровь матери, приводят к образованию антител (антирезус-агглютинины) - резус иммунизация. Проникая в кровь плода, антитела вызывают агглютинацию его эритроцитов.

Резус-конфликт возникает лишь при высокой концентрации антирезус-агглютининов. Чаще всего первый ребёнок рождается нормальным, зато при последующих беременностях угроза резус-конфликта нарастает вследствие образования новых порций антирезус- аггглютининов-резус сенсибилизация. Резус-несовместимость при беременности встречается часто -1 случай на 700 родов.

Тяжелейшие осложнения, возникающие при переливании несовместимой крови и резус-конфликте, обусловлены не только образованием конгломератов эритроцитов и их гемолизом, но и интенсивным внутрисосудистым свёртыванием крови. При этом страдают все органы, но особенно сильно повреждаются почки, так как сгустки забивают «чудесную сеть» клубочков почки, препятствуя образованию мочи, что может быть несовместимо с жизнью.

Группы крови и заболеваемость. Люди, имеющие различные группы крови, в неодинаковой мере подвержены тем или иным заболеваниям. Так, у людей с I (0) группой крови чаше всего встречаются язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Эти факты объясняются тем, что аггютиногены А и В, выделяясь в составе желудочного и поджелудочного сока предохраняют стенку от повреждения протеолитическими ферментами. Люди, имеющие II (А) группу крови, чаще страдают и тяжелее переносят сахарный диабет, у них повышена свёртываемость крови, из-за чего возникают инфаркты миокарда и инсульты. Согласно статистическим данным, у лиц с II (А) группой крови чаще встречаются раковые заболевания желудка и половых органов, а у лиц III (В) группы - рак толстой кишки. Вместе с тем лица, имеющие I и IV группы крови, менее восприимчивы к возбудителям чумы, но у них тяжелее протекает натуральная оспа. У резус-отрицательных людей различные заболевания крови встречаются приблизительно в 6 раз чаще, чем у резус-положительных.