- •Б.1(1) Рефлекс как основная форма деятельности цнс. Рефлекторная дуга, (кольцо) как морфологическая основа рефлекса.

- •Б.1 (2) Гипофиз

- •Б. 2(1) Основные принципы рефлекторной теории Павлова: детерминизм, структурность, анализ, синтез.

- •Б.2(2) Передняя доля гипофиза

- •Б.3(1) Основные свойства возбудимых тканей. Классификация раздражителей.

- •Б.3 (2) Щитовидная железа

- •Б.4 Поджелудочная железа

- •Б. 5(1). Синапс. Виды синапсов. Механизм синаптического проведения.

- •Механизм передачи нервного импульса в химическом синапсе.

- •Б. 5 Надпочечники

- •Б.6 (1) Нервный центр и его свойства

- •Б.7 (1) Ретикулярная формация

- •Б.8 (1) Лимбическая система

- •Б.8(2) Гемоглобин и его соединения.

- •Б.9(1) Спиной мозг, рефлекторная и проводниковая функция.

- •Б. 9(2) Сердечный цикл и его фазы. Роль клапанного аппарата в работе сердца.

- •Б. 10 Мозжечок

- •Б.10(2) Автоматия сердца

- •Б.11(1) Задний мозг (продолговатый и варольевый мост). Функция

- •Б.11(2). Рефлекторная саморегуляция кровяного давления.

- •Б. 12(1) Средний мозг

- •Б.12(2) Нейро-гуморальная регуляция сердечной деятельности

- •Б.13(1) Таламус. Ядра таламуса. Связи с корой и базальными ганглиями. Функции.

- •Б.13(2) Артериальное давление и условие его возникновения.

- •Б.14(1) Кора мозга. Цитоархитектоника. Локализация функций. Сенсорные и моторные зоны коры.

- •Б. 14(2) Строение сосудодвигательного центра. Гуморальные факторы, влияющие на работу сдц.

- •Б.15(1) Условные рефлексы.

- •Б.16(1) Топологические особенности внд детей. Классификация типов внд.

- •Б. 16(2) Регуляция дыхания

- •Б.17 (1) Теория функциональных систем

- •Б.17(2) Объемы легочной вентиляции. Альвеолярный воздух.

- •Б. 18(1) Условия для выработки и механизм выработки условного рефлекса

- •Б. 18 (2) Автоматия дыхательного центра

- •Виды инстинктов:

- •Б.20(1) Торможение в коре головного мозга и его виды. Безусловное и условное торможение.

- •Б.20(2) Пищеварение в полости рта

- •Б.21(1) Сенсорные системы. Представление Павлова о строении сенсорных систем.

- •3. Центральный отдел анализатора - это конкретный участок коры головного мозга, который отвечает за формирование ощущения. Например:

- •Б. 21(2) Значение печени в пищеварении

- •Б.22(1) Сон, фазы сна. Механизмы сна. Изменения ээг в разные фазы сна. Нарушения.

- •Функции сна

- •Б.22(2) Фазы желудочной секреции. Регуляция секреции желудочных желёз.

- •Б. 23(1) Строение и функции зрительного анализатора. Светопреломляющий аппарат глаза. Цвето- и светоощущение.

- •Б.23(2) Пищеварение в тонком кишечнике

- •Б.24(1) Строение и функции слухового анализатора. Звуковоспринимающий аппарат уха. Теории звуковосприятия.

- •Б.24(2) Пищеварение в желудке

- •Б. 25(1) Особенности внд человека. I и II сигнальные системы. Речь

- •Б.25(2) Акт глотания. Двигательная деятельность жкт

- •Б.26(1) Строение и функции обонятельного и вкусового анализаторов.

- •Б.27(1) Память, виды, след. Нарушение памяти.

- •Б.27(2) Основные процессы мочеобразования – фильтрация, реабсорбция, секреция. Значение секреции в механизме мочеобразования.

- •Б.28(1) Строение и функции вестибулярного анализатора.

- •Лабиринт (вестибулярный аппарат)

- •3 Полукружных канала, расположенных взаимно Отолитов аппарат (состоит из 2 мешочков – овального и

- •Б.28(2) Механизмы регуляции осмотического гомеостаза: осморегулирующий рефлекс. Рецепторы, их локализация. Строение центральной части рефлекторной дуги. Роль адг в осморегуляции.

- •Б.29 (1) Нервный центр и его свойства

- •Б.29(2) Регуляция объёма жидкости. Волюморегулирующий рефлекс. Локализация рефлексов. Строение центральной части рефлекторной дуги.

- •Б. 30(1) Асимметрия мозга. Эксперименты Сперри с расщепленным мозгом.

- •Б. 30 (2) Физиология всасывания

- •Механизмы регуляции процессов всасывания

- •Б.31(1) Рефлексы положения. Статические и статокинетические рефлексы, роль лабиринтов, глаз и проприорецепторов мышц.

- •Б.32(1) Торможение в центральной нервной системе

- •Б.32(2)Обмен жиров и механизмы его регуляции. Нормы жиров. Роль жиров в организме.

- •Б.33 (1) Понятие о внд. Роль Сеченова, Павлова в развитие учения о внд

- •Б.33(2) Обмен углеводов и механизмы его регуляции. Нормы углеводов. Роль углеводов в организме.

- •Б. 34(1) Динамический стереотип. Методика выработки динамического стереотипа.

- •Б.34(2) Обмен веществ как основной признак живого. Ассимиляция и диссимиляция.

- •Б. 35(1) Теория Селье об общем адаптационном синдроме. Современный взгляд на развитие стресса. Механизм стресса и адаптация

- •Б. 35(2) Методы исследования пищеварительной системы. Роль Павлова

- •Современные методы исследования пищеварительного тракта у человек:

Б.29 (1) Нервный центр и его свойства

Нервный центр - это совокупность нейронов, необходимых для осуществления определенного рефлекса или регуляции определенной функции. Любой нервный центр состоит из ядра и периферии. Ядерная часть нервного центра представляет собой функциональное объединение нейронов, в которое поступает основная информация от афферентных путей. Повреждение этого участка нервного центра приводит к повреждению или существенному нарушению осуществления данной функции. Периферическая часть нервного центра получает небольшую порцию афферентной информации, и её повреждение вызывает ограничение или уменьшение объёма выполняемой функции.

Рабочий отдел нервного центра - это отдел, ответственный за осуществление данной функции. Например, рабочий отдел дыхательного центра представлен центрами вдоха, выдоха и пневпотаксиса, расположенными в продолговатом мозге и варолиевом мосту, нарушение этого отдела вызывает остановку дыхания.

Регуляторный отдел нервного центра - это центр, расположенный в коре больших полушарий мозга и регулирующий активность рабочего отдела нервного центра.

В свою очередь, активность регуляторного отдела нервного центра зависит от состояния рабочего отдела, который получает афферентную информацию, и от внешних стимулов среды. Так, регуляторный отдел дыхательного центра расположен в лобной доле коры больших полушарий и позволяет произвольно регулировать лёгочную вентиляцию (глубину и частоту дыхания). Однако эта произвольная регуляция небезгранична и зависит от функциональной активности рабочего отдела, афферентной импульсации, отражающей состояние внутренней среды (в данном случае рН крови, концентрации углекислого газа и кислорода в крови).

Исполнительный отдел нервного центра - это двигательный центр, расположенный в спинном мозге и передающий информацию от рабочего отдела нервного центра к рабочим органам. Исполнительный отдел дыхательного нервного центра расположен в передних рогах грудного отдела спинного мозга и транслирует приказы рабочего центра к дыхательным мышцам.

Свойства нервных центров зависят от их строения и механизмов передачи возбуждения в синапсах. Выделяются следующие свойства нервных центров.

1. Замедление проведения возбуждения (центральная задержка). В системе рефлекторной дуги медленнее всего проводится возбуждение в синапсах ЦНС. В связи с этим центральное время рефлекса зависит от количества вставочных нейронов.

Чем сложнее рефлекторная реакция, тем больше центральное время рефлекса. Его величина связана со сравнительно медленным проведением возбуждения через последовательно включенные синапсы. Замедление проведения возбуждения создается вследствие относительной длительности осуществляющихся в синапсах процессах: выделение медиатора через пресинаптическую мембрану, его диффузия через синаптическую щель, возбуждение постсинаптической мембраны, возникновение возбуждающего постсинаптического потенциала и его переход в потенциал действия.

2. Трансформация ритма возбуждения. Нервные центры способны изменять ритм поступающих к ним импульсов. Они могут на одиночные раздражители отвечать серией импульсов или на раздражители небольшой частоты - возникновением более частых потенциалов действия. В результате ЦНС посылает к рабочему органу количество импульсов, относительно независимые от частоты раздражений.

Это связано с тем, что нейрон является изолированной единицей нервной системы, к нему в каждый момент приходит множество раздражений. Под их влиянием происходит изменение мембранного потенциала клетки. Если создается небольшая, но продолжительная деполяризация (длительный возбуждающий постсинаптический потенциал), то при этом один стимул вызывает серию импульсов (рис. 3.8).

Иррадиация. При возбуждении нервного центра нервные импульсы распространяются на соседние центры и приводят их в деятельное состояние. Это явление получило название иррадиация.

Степень иррадиации зависит от количества вставочных нейронов, степени их миелинизации, силы раздражителя. Со временем в результате афферентной стимуляции только одного нервного центра зона иррадиации уменьшается, происходит переход к процессу концентрации, т.е. ограничению возбуждения только в одном нервном центре. Это является следствием уменьшения синтеза медиаторов во вставочных нейронах, в результате чего биотоки не передаются из данного нервного центра на соседние (рис. 3.12 и 3.13).

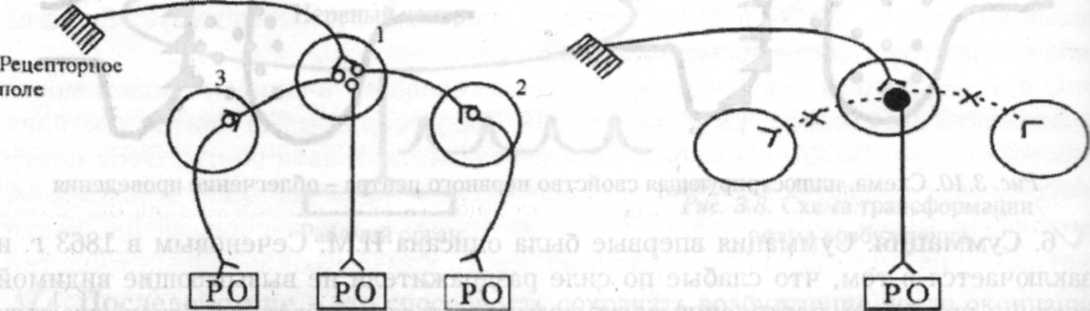

Рис. 3.12. Схема, иллюстрирующая процесс Рис. 3.13. Схема, иллюстрирующая процесс

иррадиации возбуждения в нервных центрах: концентрации возбуждения в нервном центре 1, 2, 3 - нервные центры

Выражением данного процесса является точная координированная двигательная реакция в ответ на раздражение рецептивного поля. Формирование любых навыков (трудовых, спортивных и т.д.) обусловлено тренировкой двигательных центров, в основе которых переход от процесса иррадиации к концентрации.

Индукция. В основе взаимосвязи между нервными центрами лежит процесс индукции - наведение (индуцирование) противоположного процесса. Сильный процесс возбуждения в нервном центре вызывает (наводит) торможение в соседних нервных центрах (пространственная отрицательная индукция), а сильный тормозной процесс индуцирует в соседних нервных центрах возбуждение (пространственная положительная индукция). При смене этих процессов в пределах одного центра говорят о последовательной отрицательной или положительной индукции.

Индукция ограничивает распространение (иррадиацию) нервных процессов и обеспечивает концентрацию. Способность к индукции в значительной степени зависит от функционирования тормозных вставочных нейронов - клеток Реншоу.

От степени развития индукции зависит подвижность нервных процессов, возможность выполнения движений скоростного характера, требующих быстрой смены возбуждения и торможения.

Индукция лежит в основе доминанты - образования нервного центра повышенной возбудимости. Это явление впервые было описано А.А. Ухтомским. Доминантный нервный центр подчиняет себе более слабые нервные центры, притягивает их энергию и за счет этого ещё более усиливается. В результате этого раздражение различных рецепторных полей начинает вызывать рефлекторный ответ, характерный для деятельности этого доминантного центра. Доминантный очаг в ЦНС может возникать под влиянием разных факторов, в частности, сильной афферентной стимуляции, гормональных воздействий, мотиваций и т.д.

Дивергенция

и конвергенция. Способность

нейрона устанавливать многочисленные

синаптические связи с различными

нервными клетками в пределах одного

или разных нервных центров называется

дивергенцией. Например, центральные

окончания аксонов первичного афферентного

нейрона образуют синапсы на многих

вставочных нейронах. Благодаря этому

одна и та же нервная клетка может

участвовать в различных нервных реакциях

и контролировать большое число других

нейронов, что приводит к иррадиации

возбуждения.

Дивергенция

и конвергенция. Способность

нейрона устанавливать многочисленные

синаптические связи с различными

нервными клетками в пределах одного

или разных нервных центров называется

дивергенцией. Например, центральные

окончания аксонов первичного афферентного

нейрона образуют синапсы на многих

вставочных нейронах. Благодаря этому

одна и та же нервная клетка может

участвовать в различных нервных реакциях

и контролировать большое число других

нейронов, что приводит к иррадиации

возбуждения.

С хождение

различных путей проведения нервных

импульсов к одному и тому же нейрону

получило название конвергенции.

Простейшим примером конвергенции

является замыкание на одном двигательном

нейроне импульсов от нескольких

афферентных (чувствительных) нейронов.

В ЦНС большинство нейронов получает

информацию от разных источников благодаря

конвергенции. Это обеспечивает

пространственную суммацию импульсов

и усиление конечного эффекта

хождение

различных путей проведения нервных

импульсов к одному и тому же нейрону

получило название конвергенции.

Простейшим примером конвергенции

является замыкание на одном двигательном

нейроне импульсов от нескольких

афферентных (чувствительных) нейронов.

В ЦНС большинство нейронов получает

информацию от разных источников благодаря

конвергенции. Это обеспечивает

пространственную суммацию импульсов

и усиление конечного эффекта

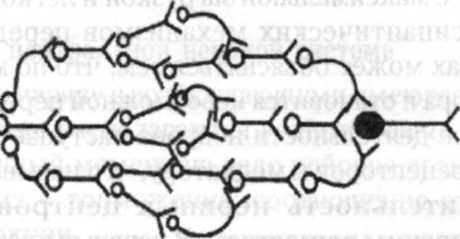

Дивергенция Конвергенция

Рис. 3.15. Схема, иллюстрирующая дивергенцию и конвергенцию

Явление конвергенции было описано Ч. Шеррингтоном и получило название «воронка Шеррингтона», или эффекта общего конечного пути. Данный принцип показывает, как при активации различных нервных структур формируется конечная реакция, что имеет первостепенное значение для анализа рефлекторной деятельности.