- •Преимущества bim технологий

- •1) Интегрирование всех аспектов деятельности предприятия

- •2) Привлечение лучших методологий

- •3) Ликвидация информационного дисбаланса

- •4) Доступ к базе данных в реальном времени

- •5) Возможность синхронного доступа для решения задач планирования и контроля

- •6) Формирование организационной целостности предприятия

- •7) Повышение эффективности взаимодействия и сотрудничества между подразделениями организации

- •8) Возможность взаимодействия и сотрудничества между различными организациями

- •9) Возможность привлечения дополнительных инвестиций

- •10) Управление себестоимостью продукции

- •Вопрос 12. Типы геометрических моделей

- •Вопрос 13. Структура графической модели объекта (не уверена что это то что нужно)

- •Вопрос 14. Гост р «Электронная модель объекта изделия!!!»

- •Вопрос 12. Типы геометрических моделей

- •Вопрос 13. Структура графической модели объекта (не уверена что это то что нужно)

- •Вопрос 14. Гост р «Электронная модель объекта изделия!!!»

- •15. База и банк данных. Общность и отличия.

- •16. Типы файлов в хранении данных.

- •Последовательный файл

- •Файл прямого доступа

- •Индексно-последовательный файл

- •17. Типы субд.

- •18. Реляционная модель данных

- •Вопрос 19. Типы отношений в субд.

- •Нотация Питера Чена

- •Модели «сущность-связь»

- •21. Примеры промышленных субд

- •22. Типы вычислительных сетей

- •23. Интернет

- •Интранет

- •24. Двоичная. Восьмиричная.Шестнадцетиричная системы счисления

- •Перевод числа из одной системы счисления в другую

- •История развития эвм за рубежом

- •История развития эвм в ссср

- •29. Понятие операционной системы. Семейства операционных систем

- •1.Дискретизация конструкции.

- •2. Построение глобальных матрицы жесткости и вектора узловых сил.

- •3. Учет заданных граничных условий.

- •4. Решение системы разрешающих уравнений.

Вопрос 19. Типы отношений в субд.

База данных (БД) - это информационная модель, позволяющая в упорядоченном виде хранить данные о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств.

База данных – это организационная структура, предназначенная для хранения информации.

Система управления базой данных это комплекс программных средств, который предназначен для создания структуры новой базы, редактирования содержимого и визуализации информации, т.е. отбор отображаемых данных в соответствии с заданным критерием, их упорядочение, оформление и последующая выдача на устройство вывода или передача по каналам связи.

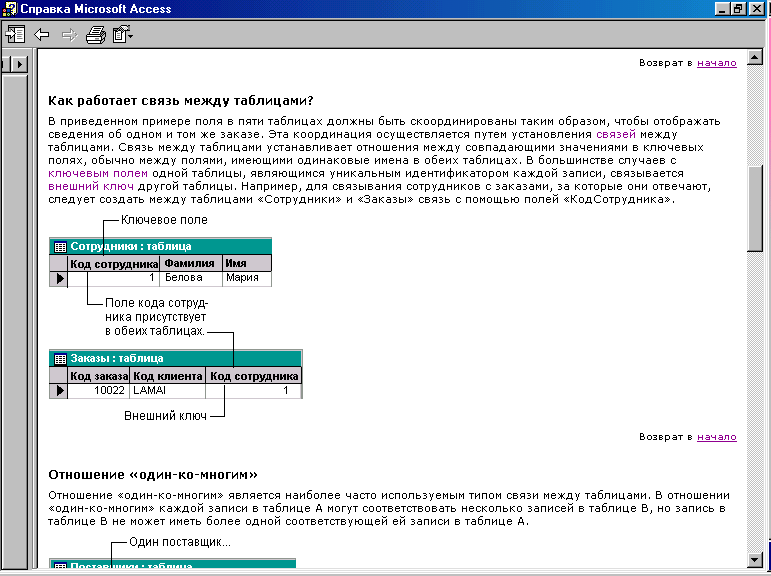

Схема данных наглядно отображает таблицы и связи между ними, а также обеспечивает исправление связей при обработке данных.

При работе с данными из нескольких таблиц устанавливаются связи между таблицами. Связь между таблицами устанавливает отношения между совпадающими значениями в ключевых полях, обычно между полями, имеющими одинаковые имена в обеих таблицах.

Ключевое поле (ключ) - это поле или группа полей, значения которых однозначно определяют каждую запись в таблице.

Отношения между таблицами:

Отношения между таблицами устанавливают связь между данными находящимися в разных таблицах базы данных.

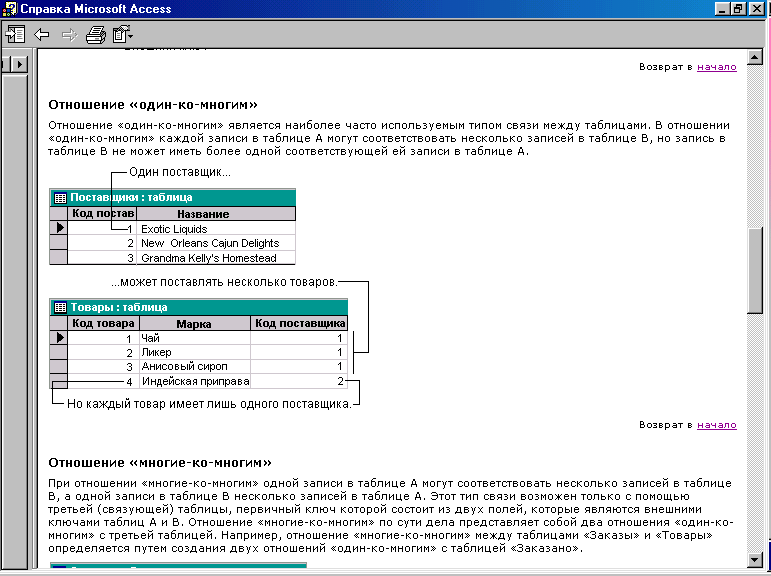

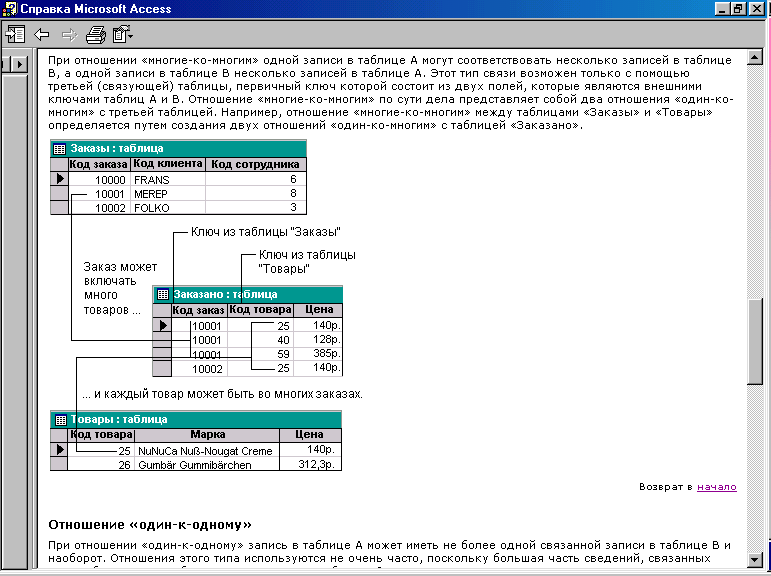

Отношения между таблицами определяются отношением между группами объектов соответствующего типа. Например, один автор может написать несколько книг и издать их в разных издательствах. Или издательство может опубликовать несколько книг разных авторов. Таким образом, между авторами и названиями книг существует отношение один-ко-многим, а между издательствами и авторами существует отношение много-ко-многим.

Отношения между таблицами базы данных BIBLIO.MDB показаны на рис.1.

Рис.1.

Отношения между таблицами базы данных

BIBLIO.MDB.

Рис.1.

Отношения между таблицами базы данных

BIBLIO.MDB.

Типы отношений в СУБД:

«один к одному»

«один ко многим»

«многие к одному»

«многие ко многим»

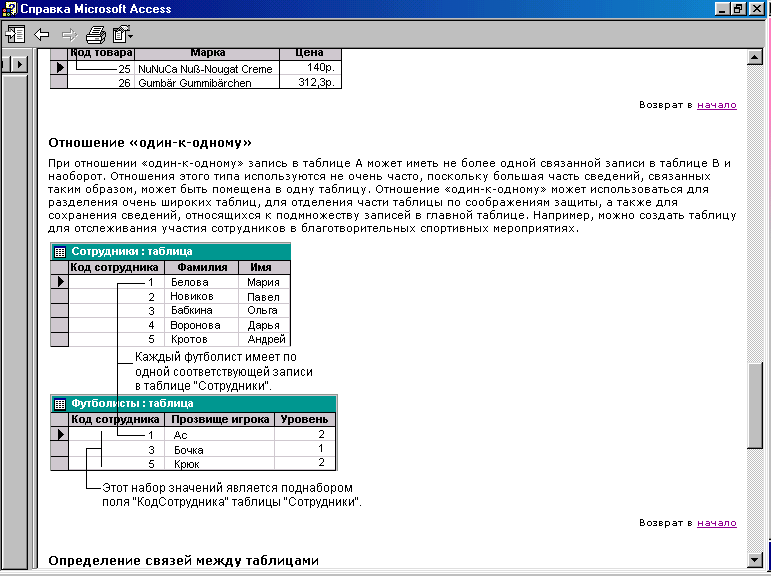

Отношение «один к одному» - Каждая запись в одной таблице соответствует одной записи в другой таблице.

Отношение «один ко многим» - Каждой записи в одной таблице соответствует несколько записей в другой таблице.

Отношение «многие к одному» - Аналогично отношению «один ко многим». Зависит от точки зрения, по отношению к какой таблице определять связь. Для удобства работы с таблицами, имеющими отношение много-ко-многим, обычно в базу данных добавляют еще одну таблицу, которая находится в отношении один-ко-многим и много-к-одному к соответствующим таблицам.

Отношение «многие ко многим» - Нескольким записям в одной таблице соответствует несколько записей в другой таблице. Отношение «многие-ко-многим» представляет собой два отношения «один-ко-многим» с третьей таблицей.

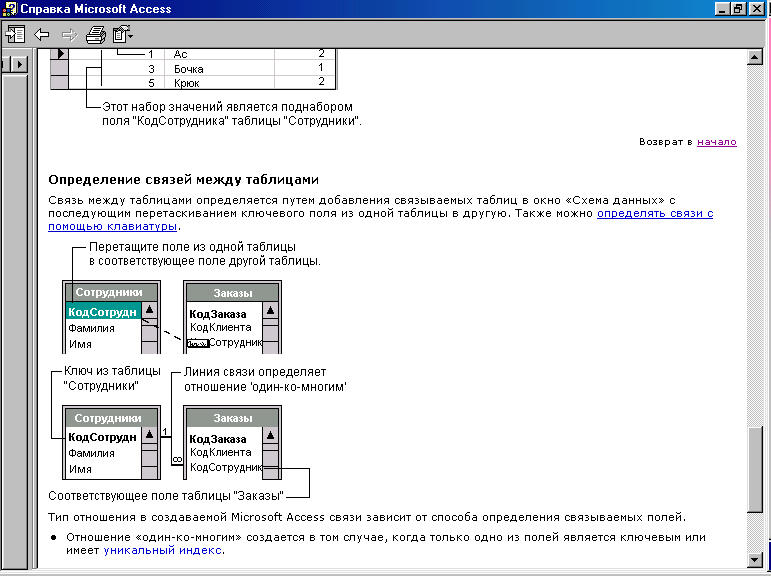

Определение связей между таблицами:

Связь между таблицами определяется путем добавления связываемых таблиц в окно «Схема данных» с последующим перетаскиванием ключевого поля из одной таблицы в другую.

Отношение «один-ко-многим» создается в том случае, когда только одно из полей является ключевым или имеет уникальный индекс.

Отношение «один-к-одному» создается в том случае, когда оба связываемых поля являются ключевыми или имеют уникальные индексы.

В схеме данных, построенной по нормализованной модели данных предметной области, могут быть установлены одно-однозначные и одно-многозначные связи. Для таких связей обеспечивается поддержание целостности взаимосвязанных данных, при кот. не допускается наличие в БД подчиненной записи без связанной с ней главной. Связи, определенные в схеме данных, используются автоматически при разработке многотабличных форм, запросов, отчетов, существенно упрощая процесс их конструирования.

Ключи и индексы:

Как было отмечено выше при описании отношений между таблицами, таблицы связываются друг с другом посредством совпадающих значений ключевых полей. Ключевым полем может быть практически любое поле в таблице. Ключ может быть первичным (primary) или внешним (foreign).

Первичный ключ однозначно определяет запись в таблице. Таким образом, первичный ключ однозначно определяет запись в таблице, в то время как внешний ключ используется для связи с первичным ключом другой таблицы.

Ключевой поле может иметь определенный смысл. Однако, очень часто ключевое поле не несет никакой смысловой нагрузки и является просто идентификатором объекта в таблице. Во многих случаях удобно использовать в качестве ключа поле счетчика (Counter field). При этом вся ответственность по поддержанию уникальности ключевого поля снимается с пользователя и перекладывается на процессор баз данных. Поле счетчика представляет собой четырехбайтовое целое число (Long) и автоматически увеличивается на единицу при добавлении пользователем новой записи в таблицу.

Данные запоминаются в таблице в том порядке, в котором они вводятся пользователем. Это, так называемый, физический порядок следования записей. Однако, часто требуется представить данные в другом, отличном от физического, порядке. Например может потребоваться просмотреть данные об авторах книг, упорядоченные по алфавиту. Кроме того, часто необходимо найти в большом объеме информации запись, удовлетворяющую определенному критерию. Простой перебор записей при поиске в большой таблице может потребовать достаточно много времени и поэтому будет неэффективным.

Одними из основных требований, предъявляемым к системам управления базами данных, являются возможность представления данных в определенном, отличном от физического, порядке и возможность быстрого поиска определенной записи. Эффективным средством решения этих задач является использование индексов.

Индекс

представляет собой таблицу, которая

содержит ключевые значения для каждой

записи в таблице данных и записанные в

порядке, требуемом для пользователя.

Ключевые значения определяются на

основе одного или нескольких полей

таблицы. Кроме того, индекс содержит

уникальные ссылки на соответствующие

записи в таблице.

Рис.1.12.

Связь между таблицей и индексом.

Рис.1.12.

Связь между таблицей и индексом.

Каждая таблица может иметь несколько различных индексов, каждый из которых определяет свой собственный порядок следования записей. Таким образом, каждый индекс используется для представления одних и тех же данных, но упорядоченных различным образом.

Между 2 таблицами может быть установлена связь-объединение по некоторому полю связи. Для связи-объединения может быть выбран один из 3 способов объединения записей:

1) объединение только тех записей, в кот. связанные поля обеих таблиц совпадают (производится по умолчанию);

2) объединение тех записей, в кот. связанные поля обеих табл. совпадают, а также объединение всех записей из 1й таблицы, для кот. нет связанных во 2й, с пустой записью 2й табл.;

3) объединение тех записей, в которых связанные поля обеих таблиц совпадают, и объединение всех записей из 2й табл., для кот. нет связанных в 1й, с пустой записью 1й таблицы.

Связь-объединение обеспечивает объединение записей таблиц, имеющих одинаковые значения в поле связи. Причем производится объединение каждой записи из одной таблицы с каждой записью из другой таблицы при условии равенства значений в поле связи.

20. ER-диаграмма при формировании Банков данных

Модель сущность-связь (ER-модель) (англ. entity-relationship model, ERM) — модель данных, позволяющая описывать концептуальные схемы предметной области.

ER-модель используется при высокоуровневом (концептуальном) проектировании баз данных. С её помощью можно выделить ключевые сущности и обозначить связи, которые могут устанавливаться между этими сущностями.

Во время проектирования баз данных происходит преобразование ER-модели в конкретную схему базы данных на основе выбранной модели данных (реляционной, объектной,сетевой или др.).

ER-модель представляет собой формальную конструкцию, которая сама по себе не предписывает никаких графических средств её визуализации. В качестве стандартной графической нотации, с помощью которой можно визуализировать ER-модель, была предложена диаграмма сущность-связь (ER-диаграмма) (англ. entity-relationship diagram, ERD).

Понятия ER-модель и ER-диаграмма часто ошибочно не различают, хотя для визуализации ER-моделей предложены и другие графические нотации

История создания

Модель «сущность-связь» была предложена в 1976 году Питером Пин-Шен Ченом (англ. Peter Pin-Shen Chen)[1], американским профессором компьютерных наук в университете штата Луизиана[2].