- •Сравнительная характеристика подходов

- •5. Соц. Строй древнерусского гос-ва. Причины гос-ной раздробленности. Распад Киевской Руси.

- •1. Иван IV (Грозный) – первый Российский царь.

- •Реформа государственного управления

- •Церковная реформа

- •Социальная политика

- •Городская реформа

- •Налоговая реформа

- •Развитие промышленности и торговли

- •14 Период дворцовых переворотов. Екатерина II: личность и политика. «Просвещенный абсолютизм».

- •10. Итоги

- •2. Этапы внешней политики.

- •3.4. Политика ссср на Дальнем Востоке.

- •4. 1939 - Июнь 1941 гг.

- •4.4. Ссср и Германия в 1939-1941 гг.

- •4.3. Расширение границ ссср.

- •5. Итоги

10. Итоги

10.1. Общие итоги. Русская культура первой половины XIX в. характеризуется исключительно высокими темпами развития всех ее областей, поиском новых художественных методов, сочетанием различных стилей, направлений и жанров, дальнейшим сближением с западноевропейской культурой при сохранении самобытного национального характера. Были сделаны выдающиеся открытия в науке и технике, имеющие международное значение. Многие шедевры русской литературы, живописи, музыки стали достоянием мировой культуры. Русская культура стала неотъемлемой частью общемировой, заняв во многих областях одно из ведущих мест в мире.

10.2. Основные противоречия. В то же время сложный социальный фон, на котором развивалась отечественная культура первой половины XIX в. обусловил нарастание в ней к середине столетия противоречий, отразивших кризис российского общества.

10.2.1. С одной стороны, возрастание социально-политической значимости и воспитательной роли литературы и искусства способствовало огосударствлению культуры.

10.2.2. В то же время бурные исторические события периода, важнейшие из которых Отечественная война 1812 г., восстание декабристов и европейские буржуазные революции, способствовали ее общейдемократизации. В тематике художественного творчества важное место стали занимать социальные проблемы. Расширился социальный состав творческой интеллигенции.

10.2.3. Несмотря на углубление пропасти между элитарной и народной формами культуры, наметилась тенденция их синтеза: творчество А.С.Пушкина и Н.В.Гоголя, М.И.Глинки и А.С. Даргомыжского впитало в себя многовековые традиции народной культуры, стало достоянием всего русского народа, а не только социальной верхушки общества.

19)Общественная мысль и общественное движение в России в первой половине 19в (декабристы; западники и славянофилы

26. общественное движение в России 19 века.

В первой половине 19 в обострилась идейная и общ-но политическая борьба.Основная причина подъема общ. движения – растущее понимание всем общ-вом отставания России от более передовых западно-европ. стран. На развитие общ-ного движения большое влияние оказывали народные волнения. Декабристы. Главная причина движения – понимание двор-вом, что сохранение крепостничества и самодержавия гибельно для судьбы страны. Тайные общ-ва декабристов появились в 18-19вв. «союз спасения» - первая русская политическая организация, имевшая револ. программу и устав – «статус». В нем заложены 2 идеи переустройства общ-ва – ликвидация креп-го права и уничтожение самодержавия. Крепостное право рассматривалось как главный тормоз для развития России, самодержавие – как отжившая политическая система. Они считали идеалом политического устройства конституционную монархию. Существовали и другие союзы, которые настаивали на республиканской форме правлдения. К 1820 г они начали преобладать. Северное общ-во разработало план восстания в Петербурге и назначили его на 14 декабря. Заговорщики хотели принудить сенат принять их «Манифест к русскому народу» - и вместо присяги императора провозгласить переход к конституц-му правлению. Восстание было разгромлено, начались аресты членов общ-ва. Слабость пропагандистской деятельности, несогласованность деятельности и неподготовленность общ-ва к преобразованиям – основные причины поражения декабристов. Идеи и деят-ть их оказали существенное влияние на развитие общ-ной мысли. Консерваторы. Консерватизм в России опирался на теории, доказывавшие незыблемость самодержавия и креп-го права. Граф Уваров создал теорию официальной народности. Она была основана на 3 принципах: самодержавие, православие, народность. В этой теории отразились просветительские идеи о единении, добровольном союзе государя и народа. Своеобразие заключалось в признании самодержавия как единственная форма правления. Крепостное право рассматривалось как благо для народа и гос-ва. Православие понималось как религиозность. Из этого делался вывод о ненужности и невозможности коренных изменений в России. Либералы. Приветствовали развитие капитализма и свободы предпринимательства, предлагали ликвидировать сословные привилегии, понизить выкупные платежи. Основой морально-этических взглядов являлось признание неприкосновенности личности, ее право на свободное духовное развитие. На рубеже 30-40х гг среди либералов сложилось 2 течения: славянофильство и западничество. Они предлагали изменить соц-ный строй, установить констит-ную монархию, отменить креп-ное право, наделить кр-н землей, ввести свободу слова. Идея славянофилов в том, что единственной верной религией является православие. Западники считали что Россия должна развиваться в русле европейской цивилизации. Они резко критиковали славянофилов за противопоставление России и запада, объясняя ее отличие отсталостью. Радикалы. Разделяли идеологию декабристов и осуждали расправу с ними. В 1831г образовалось «Сунгуровское общ-во». Члены организации восприняли наследие декабристов. Выступали против крепостничества и самодержавия, призывали к введению конституции. Радикалы стремились к насильственным методам преобразования России и коренному переустройству общ-ва (революционный путь). В истории движения радикалов второй половины 19 в. выделяются три этапа: 60е гг – складывание револ-демократической идеологии и создание тайных кружков; 70е гг – деятельность организации революционных народников; 80-90е гг – распространение марксизма.

Либералов и консерваторов объединяла боязнь народного бунта и действия радикалов.

В первой половине XIX в. во всем мире обострилась идейная и общественно-политическая борьба. Россия не была исключением. Однако, если в ряде стран эта борьба закончилась победой буржуазных революций и национально-освободительных движений, то в России правящая верхушка сумела сохранить существовавший экономический и социально-политический строй. Причины подъема общественного движения. Основная причина - растущее понимание всем обществом отставания России от более передовых западноевропейских стран. Не только прогрессивно мыслящие представители дворянства и формирующейся из разночинцев интеллигенции, но и помещики-крепостники (даже императоры Александр I и Николай I) ощущали необходимость кардинальных перемен. Поэтому идеологи разных слоев общества разрабатывали свои программы приспособления социально-политической системы России к требованиям времени. Русская общественная мысль, тесно связанная с западноевропейской, имела своеобразные черты. В то время как в Западной Европе многие мыслители искали пути совершенствования буржуазного общества, в России создавались теории или ломки самодержавно-крепостнического строя, или его постепенного изменения, или консервации. На развитие общественного движения большое влияние оказывали народные волнения. О недовольстве свидетельствовали выступления разных слоев населения: частновладельческих крестьян (Поволжье, Украина, Польша, Армения, Азербайджан, Грузия); городской бедноты (Петербург, Тамбов); работных людей (Урал и Владимирская губерния); солдат и матросов (Петербург и Севастополь); военных поселян (Новгородская и Херсонская губернии, Чугуево на Слободской Украине). В первой половине XIX в. народные волнения не приняли массового размаха, характерного для ХVII-ХVIII вв. Однако они стимулировали формирование антикрепостнической идеологии, заставляли правительство усиливать репрессии и искать идеологическое обоснование существовавшего в России социально-политического строя. Общественное движение развивалось на фоне подъема национального самосознания и споров в печати о будущем России, о ее месте в мировой истории. Участниками общественного движения были в основном дворяне. Оживление идейной борьбы и общественного движения обусловливалось, с одной стороны, желанием правящих кругов сохранить свои привилегии," спасти крепостнические отношения и самодержавный строй, а с другой - непрекращающимися народными волнениями и стремлением части общества выступить защитником народа. Этот процесс не смогла затормозить охранительная политика правительства. В первой четверти XIX в. в России не сложились еще идейно и организационно оформленные общественно-политические направления. Сторонники разных политических концепций часто действовали в рамках одной организации, в спорах отстаивая свой взгляд на будущее страны. Однако представители радикального направления оказались более активными. Они первыми выступили с программой преобразования экономического и социально-политического строя России. Пытаясь осуществить ее, они подняли восстание против самодержавия и крепостничества.

В условиях реакции и репрессий против революционной идеологии широкое развитие получила либеральная мысль. В размышлениях об исторических судьбах России, ее истории, настоящем и будущем родились два важнейших идейных течения 40-х гг. XIX в.: западничество и славянофильство. Представителями славянофилов были И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и многие др. Наиболее выдающимися представителями западников выступали П.В. Анненков, В.П. Боткин, А.И. Гончаров, Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, М.Н. Катков, В.М. Майков, П.А. Мельгунов, С.М. Соловьев, И.С. Тургенев, П.А. Чаадаев и др. По ряду вопросов к ним примыкали А.И. Герцен и В.Г. Белинский.

И западники, и славянофилы были горячими патриотами, твердо верили в великое будущее своей России, резко критиковали николаевскую Россию.

Особенно резко славянофилы и западники выступали против крепостного права. Причем западники — Герцен, Грановский и др. — подчеркивали, что крепостное право — лишь одно из проявлений того произвола, который пронизывал всю русскую жизнь. Ведь и “образованное меньшинство” страдало от беспредельного деспотизма, тоже было в “крепости” у власти, у самодержавно-бюрократического строя. Критикуя российскую действительность, западники и славянофилы резко расходились в поисках путей развития страны. Славянофилы, отвергая современную им Россию, с еще большим отвращением смотрели на современную Европу. По их мнению, западный мир изжил себя и будущего не имеет (здесь мы видим определенную общность с теорией “официальной народности”).

Славянофилы отстаивали историческую самобытность России и выделяли ее в отдельный мир, противостоящий западу в силу особенностей русской истории, религиозности, русского стереотипа поведения. Величайшей ценностью считали славянофилы православную религию, противостоящую рационалистическому католицизму. Славянофилы утверждали, что у русских особое отношение к властям. Народ жил как бы в “договоре” с гражданской системой: мы — общинники, у нас своя жизнь, вы — власть, у вас своя жизнь. К. Аксаков писал, что страна обладает совещательным голосом, силой общественного мнения, однако право на принятие окончательных решений принадлежит монарху. Примером такого рода отношений могут стать отношения между Земским собором и царем в период Московского государства, что позволило России жить в мире без потрясений и революционных переворотов, типа Великой французской революции. “Искажения” в русской истории славянофилы связывали с деятельностью Петра Великого, который “прорубил окно в Европу”, нарушил договор, равновесие в жизни страны, сбил ее с начертанного богом пути.

Славянофилов часто относят к политической реакции в силу того, что их учение содержит три принципа “официальной народности”: православие, самодержавие, народность. Однако следует отметить, что славянофилы старшего поколения истолковывали эти принципы в своеобразном смысле: под православием они понимали свободное сообщество верующих христиан, а самодержавное государство рассматривали как внешнюю форму, которая дает возможность народу посвятить себя поискам “внутренней правды”. При этом славянофилы защищали самодержавие и не придавали большого значения делу политической свободы. В то же время они были убежденными демократами, сторонниками духовной свободы личности. Когда в 1855 г. на престол вступил Александр II, К. Аксаков представил ему “Записку о внутреннем состоянии России”. В “Записке” Аксаков упрекал правительство в подавлении нравственной свободы, приведшей к деградации нации; он указывал, что крайние меры могут только сделать в народе популярной идею политической свободы и породить стремление к ее достижению революционным путем. Ради предотвращения подобной опасности Аксаков советовал царю даровать свободу мысли и слова, а также возвратить к жизни практику созыва Земских соборов. Идеи предоставления народу гражданских свобод, отмены крепостного права занимали важное место в работах славянофилов. Неудивительно поэтому, что цензура часто подвергала их преследованиям, мешала свободно выражать свои мысли.

Западники, в отличие от славянофилов, русскую самобытность оценивали как отсталость. С точки зрения западников, Россия, как и большинство других славянских народов, долгое время была как бы вне истории. Главную заслугу Петра I они видели в том, что он ускорил процесс перехода от отсталости к цивилизации. Реформы Петра для западников — начало движения России во всемирную историю.

В то же время они понимали, что реформы Петра сопровождались многими кровавыми издержками. Истоки большинства самых отвратительных черт современного ему деспотизма Герцен видел в том кровавом насилии, которым сопровождались петровские реформы. Западники подчеркивали, что Россия и Западная Европа идут одинаковым историческим путем, поэтому Россия должна заимствовать опыт Европы. Важнейшую задачу они видели в том, чтобы добиться освобождения личности и создать государство и общество, обеспечивающие эту свободу. Силой, способной стать двигателем прогресса, западники считали “образованное меньшинство”.

При всех различиях в оценке перспектив развития России западники и славянофилы имели схожие позиции. И те, и другие выступали против крепостного права, за освобождение крестьян с землей, за введение в стране политических свобод, ограничение самодержавной власти. Объединяло их также и негативное отношение к революции; они выступали за реформистский путь решения основных социальных вопросов России. В процессе подготовки крестьянской реформы 1861 г. славянофилы и западники вошли в единый лагерь либерализма. Споры западников и славянофилов имели большое значение для развития общественно-политической мысли. Они являлись представителями либерально-буржуазной идеологии, возникшей в дворянской среде под влиянием кризиса феодально-крепостнической системы. Герцен подчеркнул то общее, что соединяло западников и славянофилов — “физиологическое, безотчетное, страстное чувство к русскому народу” (“Былое и думы”).

Либеральные идеи западников и славянофилов пустили глубокие корни в русском обществе и оказали серьезное влияние на следующие поколения людей, искавших для России пути в будущее. В спорах о путях развития страны мы слышим отзвук спора западников и славянофилов по вопросу о том, как соотносятся в истории страны особенное и общечеловеческое, чем является Россия — страной, которой уготована мессианская роль центра христианства, третьего Рима, или страной, которая представляет собой часть всего человечества, часть Европы, идущая путем всемирно-исторического развития.

Анонс: цвет общества, умные талантливые люди, потратили свои жизни на ненужную борьбу.

После победы над Наполеоном в России, наша армия продолжила боевой поход. В 1814 году мы вступили в Париж. Вся Европа восхитилась мощью и боевой выучкой русской армии. Многие россияне увидели, что простой народ в Европе живет лучше, чем в России. Нашлись талантливые люди, которые задумали переустроить Россию.

Было создано более 30 тайных обществ. Наиболее заметными среди них стали: Южное (руководил Пестель) и Северное(руководил Муравьев).

ПРИЧИНЫ движения декабристов:

Влияние идей Просвещения и европейских революций (Франция, Испания, Греция, Италия и др.).

Влияние идей просветителей России (Новиков, Радищев).

Участие в заграничном походе и знакомство с жизнью в Европе.

Жесткая внутренняя политика в России.

СУЩНОСТЬ: По подобию событий в Европе, совершить переворот силами армии без участия народа. Изменить форму правления, отменить крепостное право и дать личную свободу крестьянам.

ПРОГРАММЫ преобразований:

Северное общество: хотело создать конституционную монархию, парламент - «Народное вече», избирательное право по имущественному цензу, федеративное устройство России.

Южное общество: создать парламентскую республику во главе с Президентом, всеобщее избирательное право.

Они забыли, что Великая Французская буржуазная революция, начавшаяся в 1789 году, унесла жизни более 900 тысяч крестьян, не считая других слоев населения. В результате к власти приходила то одна кучка богачей, то другая, но народ оставался в нищете. Декабристы думали о народе – неправда. Они хотели захватить власть, стать богаче и уничтожить всех, кто не согласен. Всем красивым словам цены нет, когда начинают лить кровь. Декабристы были наивны и плохо уяснили уроки безмерно кровожадной революции. Последующие в России революции принесли столько зла и нищеты, что наш народ до сих пор опомнится не может.

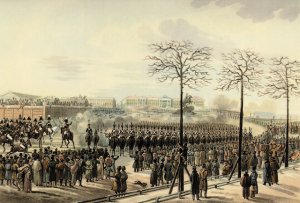

14 декабря 1825 – заблудшие солдаты и офицеры (ок. 3 тысяч) подняли восстание в Санкт-Петербурге. Генерал-губернатор Милорадович (герой войны с Наполеоном) говорил с ними, чтобы уберечь их от предательства. Но героя войны убил один из революционеров. Народ, смотревший с улиц города на происходящее, ничего не понимал. Восстание было подавлено: 5 человек повешены, более 280 сосланы в Сибирь.

ПРИЧИНЫ поражения: несогласованность действий, разница во взглядах на будущее России, малочисленность, оторванность от народа.

Декабристы- русские дворянские революционеры.Подняли восстание в 1825 году,воспользовавшись смертью Александра I против самодержавия и крепостничества.Это были боевые офицеры,участники войны 1812 года,которые ,побывали в Европе, ознакомились с отсутствием самодержавия , крепостного права и развитием буржуазных отношений, поняли ,что антифеодальное движение поможет России продвинуться гораздо быстрее в мировой экономике.Это восстание отразило нарастающие предпосылки в России буржуазной революции.Первые организациив 1816-1821 годах: "Союз спасения" и " Союз благоденствия".С 1821 годаобразовалось Южное общество, в которое влилось Общество соединенных славян, и Северное общество.Офицеры стремились произвести переворот только силами армии , без участия народных масс. В программу Северного общества входили: отмена крепостного права,установление унитарной республики,или конститационной монархии с федеративным устройством.Южное общество имело свою программу "Русскую правду" Пестеля,которое стремилось к объединению с Северным обществом.Восстание 14 декбря в Петербурге и Черниговского полка на Украине29 декабря 1825 года были подавлены.К следствию было привлечено 579 человек.Пестель, Бестужев -Рюмин ,Каховский,Рылеев,Муравьев-Апостол были повешены. 121 человек сосланы на каторгу. Кроме этих имен можно назвать :Барятинский,Басаргин,Волконский,Муравьев,Лунин,Трубецкой,Оболенскийий, Пущин и другие.

Вопрос№20:Какие предпосылки отмены крепостного права существовали в 50-гг 19в в России? Как готовилась и осуществлялась крестьянская реформа, каковы ее итоги?

Предпосылки:

1. деятельность просвещенных императоров (П1, Е2, А1)

2. деят-ть передовой общественности и двор-ва

3. недовольство народа нарастанием революц ситуации в стране. Этому способствовало пораж-е в Крымской войне

4. интенсивное развитие капитотн-й, начало пром переворота в России

В 1857-58 гг во всех губерниях были созданы двор комитеты, кот должны были рассм вопрос о низвержении кр права. После систематизации всех этих предложений выявилось 3 позиции:

1. сохранение кр права, но лишь частичное его усовершенствование

2. освобождение кр-н, но без земли (недостатки: г-во лишалось налогоплательщика, в г-ве началось бы бродяжничество и разбой, дворяне могли быстро изменить систему хозяйствования

3. освободить кр-н с землей, но за выкуп.

19.02.1861 были подписаны документы по реформе, 5.03 был опубликован 1 документ - манифест об отмене кр права, 2 документ - положение о кр-нах, вышедших из креп зав-ти.

Основные положения реформы:

1. была предоставлена личная свобода

2. земля признавалась собств-тью помещика

3. кр-нин получал в пользование свои хоз постройки и опред кол-во земель

4. кр-не должны были выкупить получ землю

Механизм выплаты: 20 % стоимости земли кр-н непосредственно платил помещику (либо 40 дней в году барщина). 80% стоимости земель за кр-на помещику сразу выплачивало г-во. А кр-н должен был в теч 49 лет этот долг вернуть г-ву.

5. В том случае, если кр-н мог сразу выкупиться, но помещик этого не хотел, то в теч 20 лет помещик имел право на условиях временно обязанного.

6. вышедшие из креп зав-тикр-не объединялись в сельские общины.

Позитивные последствия:

1. В России было отменено рабство, кр-во получило личную свободу

2. реф-ма способствовала развитию кап отн-й в России

Негативные последствия:

1. существовала кабала с выкупом земель для кр-н. За этот период выкупные платежи были отменены в 1906 году, кр-не выплатили г-ву в 3 раза больше стоимости земель

2. реф-ма породила проблему малоземелья кр-н

3. замкнутость и привязанность с с/общине тормозили развитие кап отношений, а именно: не было свободного ухода, замедлялся процесс дифференциации, с/о придерживалась уравнит принципа, не было возможности использовать новую технику

В России сохранялось помещичьеземлевлад-е. Развитие кап-ма в России пошло по Прусскому пути.

Экономические предпосылки отмены крепостного права сложились задолго до реформы 1861 г. Неэффективность экономической] системы, в основе которой лежал труд крепостных, была очевидна; даже для многих правителей России. На необходимость этого шага, указывали Екатерина II, Александр I, Николай I. При Александре I крепостное право было отменено в западных губерниях страны. К середине 50-х гг. феодально-крепостническая экономика испытывала особенно тяжелые времена: упадок многих помещичьих хозяйств и крепостных мануфактур, усиление эксплуатации крепостного труда делали необходимостью реформирование экономики. Вместе с тем значительный и быстрый рост новых, буржуазных эко-' номических отношений (увеличение численности капиталистических мануфактур, появление фабрик, бурный промышленный переворот, усиление расслоения крестьянства, активизация внутренней: торговли) требовал отмены тех препон, которые стояли на его пути. I Однако решающим аргументом в пользу пересмотра самих основ феодальной экономики стало поражение России в Крымской войне.; В 1856-1857 гг. по стране прокатилась серия выступлений кресты ян, на плечи которого выпали основные тяготы войны. Это заставило власти ускорить разработку реформы. Кроме того, претендую^ щая на роль великой европейской державы Россия должна была] предстать в глазах европейского общественного мнения в виде со-^ временного, а не архаичного государства. В январе 1857 г. под председательством императора Александра II начал работать Секретный комитет для обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян, переименованный затем в Главный комитет по крестьянскому делу. Однако среди членов Комитета не было единства в том, что касалось сроков и содержания реформы. Первоначально предполагалось освободить крестьян без земли (как это уже было сделано в Прибалтике в начале века) и сохранить внеэкономическое принуждение. Однако в ходе обсуждения этого варианта вскоре выяснилось, что такая полумера приведет к социальному взрыву, так как крестьяне ожидали не только воли, но и земли. В рамках Главного комитета были созданы Редакционные комиссии, которые возглавили сторонники либерального варианта переустройства аграрного сектора граф Я. И. Ростовцев и товарищ (заместитель) министра внутренних дел Н. А. Милютин. В 1858 г. о работе Комитета стало известно широкой общественности (ранее такие комитеты работали в обстановке полной секретности) и в его адрес стали поступать многочисленные проекты реформы от дворянских комитетов на местах. Ряд конкретных вариантов решения аграрного вопроса был заимствован именно из них. Ключевую роль в противодействии консерваторам сыграл сам император, занявший позицию, близкую к программе либералов. 19 февраля 1861 г. он подписал Манифест и «Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Они вступали в действие после опубликования, которое состоялось через две недели. В документе рассматривалось пять основных позиций: личное освобождение крестьян, крестьянские наделы, крестьянские повинности, управление освобожденными крестьянами, статус временнообязанных крестьян. Подробно описывались также выкупная операция и статус крестьянской общины. С момента опубликования крестьяне получали право иметь собственное имущество, свободно распоряжаться им, вступать в брак по своему желанию, заключать любые юридические документы, наследовать имущество и т. п. Крестьяне наделялись землей, как правило, той, на которой они уже работали до этого. Но поскольку она принадчежала помещикам, предполагалось, что крестьяне выкупят ее. С учетом того, что денег для этого они не имели, предполагалось, что крестьяне, заключившие договор с помещиками, станут «временнообязанными» до выплаты всей суммы. В течение этого времени они должны будут выполнять в пользу помещика отработки и платить ему денежную сумму, равную величине прежнего оброка. Кроме того, были установлены высшие и низшие размеры душевых наделов, различные Для разных регионов страны. Излишки земли отрезались в пользу помещика. В результате появились «отрезки», возвращения которых крестьяне требовали вплоть до революции 1917 г. (в Черноземье они составляли до половины дореформенных наделов). Для обеспечения выполнения повинностей временнообязанными крестьянами была создана крестьянская община, которая несла) коллективную ответственность за их выполнение. Она перераспределяла общинную землю, определяла размеры платежей и отработок исходя из состава семьи. Реформа оказалась весьма противоречивой. Она должна была уберечь власть от выступлений как «снизу», так и «сверху». Поэтому она носила половинчатый характер. По мнению ряда историков, она должна была получить в дальнейшем свое развитие, решив те новые проблемы, которые породила: малоземелья крестьян, сохранения отработочной системы, возвращения отрезков, отмены выкупных платежей, ликвидации крестьянской общины. Вокруг этих вопросов развернулось крестьянское движение вплоть до 1906 г. Вместе с тем значение реформы 1861 г. трудно переоценить. Были освобождены и наделены землей 23 млн помещичьих крестьян. Эта мера привела к расслоению крестьянства и началу свободной миграции его разорившейся части в города. Все это создавало уело-' вия для формирования рынка рабочей силы и бурного развития.1 промышленного производства, сдерживавшегося прежде отсутствием свободных рабочих рук. Реформа 1861 г., несмотря на всю свою противоречивость, стала крупнейшим шагом России к построению в ней индустриального общества.

Вопрос№21:Какое влияние реформы Александра II оказали на становление рыночных отношений и гражданского общества в России? Дайте характеристику основным направлениям реформирования страны.

Александр 2 (1855-1881)

Предпосылки великих реформ:

1)поражение России в Крымской войне

2)несоответствие тупикового характера крепостного хозяйства новым потребностям экономического развития стран

3)экономическое и военно-техническое отставание от Европы

4)необходимость компенсации неудовлетворительного как для дворян, так и для крестьян компромисса расширением их гражданина и политических прав

Содержание Великих Реформ:

1)стала отмена крепостного права 1861

Содержание крестьянской реформы: Крестьяне были освобождении от крепостной зависимости с землей. Крестьяне, которые не могли выплатить всю сумму становились –временнообязанными. Крестьяне получили ряд гражданских прав:на заключении торговых сделок, на открытие промышленных и торговых заведений на переход в другие сословия, освобождение от административной и юридической вотчинной власти помещиков и т.д.

Значение крестьянской реформы: а)переход на рыночный буржуазный путь развитие экономики из числа же разорявшихся крестьян начался приток рабочих рук в промышленности

Б) следствием стало резкое ускорение экономического развития. Развернулось бурное строительство железных дорог.

в) ускорение развитии сельского хозяйства (за 20лет с 1861 вывоз хлеба за границу вырос в 3раза)

2) относительная гласность. Впервые пресса получила возможность обсуждать отдельные мероприятия правительства и критиковать отдельных министров, не затрагивая особу императора

3) Судебная реформа 1863-1864 заменили прежние закрытые сословные суды единым и равным для всех сословий, гласным и независимым от исполнительной власти судом присяжных заседателей, с отделением судебных следователей от ведомства полиции и правом обвиняемых на судебную защиту через посредство адвоката. Суды были разделены на 4 инстанции по важности дел: мировые судьи, окружные суды, судебные палаты и сенат

Судебная реформа была самой демократической в ряду Великих реформ. Она резко повысила общественный престиж суда и дала России блестящих юристов.

4) Земская и городская реформа, проведенные в 1864г и 1870, сформировали выборные органы местного самоуправления на основе избирательного права по куриальной системе и имущественному цензу.

5)Образовательные реформы заключили во введение выборного самоуправления вузов(1863) равенства сословий при приеме в учебных заведения (за исключением отдельных элитных) при сохранении, однако, высокой платы за обучении. Основными типами средних школ были гимназии с гуманитарными уклоном и реальные училища, дававшие преимущественно техническое образование. Были созданы первые женские гимназии и высшие женские курсы, что положило начало женскому образованию в России.

6) Военная реформа:

1)всеобщей воинской повинностью (1874)-призыву в армию подлежали все сословия(кроме духовенства), не исключая дворян . Имевшие среднее или высшее образование призывались на льготных условиях и с сокращением срока службы в качестве вольноопределяющихся

Условиями освобождении от военной службы отныне стали не сословные происхождения, а семейное положении (единственный кормилец в семье) или общественно значимые профессии (педагоги, врачи)

2)были сокращены сроки службы солдат и матросов с 25до 6лет(позднее 3года в армии и 5 лет на флоте) отменены телесные наказания

3)повысили уровень военного образования: была основана сеть военных академий

Значение:

1)переход на либеральный, гуманистический путь политического развития без революции

2)переход на более эффективный, рыночно капиталистический путь развития экономика, основанный не на принуждении, а на такие стимулах, как свобода наемного труда конкуренция и безработица

3)в социальных отношениях- ослабление сословного строя, являвшегося пережитком феодального общества.

Реформы:

Отмена крепостного права

В 1861 г. 19 февраля Документ о манифесте царя, свидетельствовал положение о крестьянской реформе, освобождение крестьян от крепостного права. Реформа проходила в течении 48 лет, крестьяне должны были выкупать землю у помещика. Гос-во выкупало землю у помещика и отдавало крестьянину, но он за нее платит. 240 миллионов рублей- земля, а с крестьян 847 миллионов рублей.

Земская реформа

После крестьянского «Положения» в ряду административных реформ одно из важнейших мест занимает, без всякого сомнения, «Положение о губернских и уездных земских учреждениях», которое было издано 1 января 1864 года. Согласно положению вводились бессословные выборные органы местного самоуправления – земства. Они избирались всеми сословиями на трехлетний срок и состояли из распорядительных органов (уездных и губернских земских собраний) и исполнительных (уездных и губернских земских управ). Выборы в земские распорядительные органы – собрания гласных (депутатов) – проводились на основе имущественного ценза, по куриям. Первая курия (землевладельческая) состояла из владельцев земли от 200 до 800 десятин или недвижимости, стоимостью от 15 000 рублей. Вторая курия (городская) объединяла собственников городских промышленных и торговых заведений с годовым оборотом не менее 6 000 рублей и владельцев недвижимости не менее чем на 2 000 рублей. Выборы же по третьей курии (сельских крестьянских обществ) были многостепенными. Земские собрания избирали исполнительные органы – земские управы – в составе председателя и нескольких членов. Земства были лишены каких-либо политических функций, их деятельность ограничивалась, в основном, решением местных вопросов. Они несли ответственность за народное образование, за народное здоровье, за своевременные поставки продовольствия, за качество дорог, за страхование, за ветеринарную помощь и многое другое. Все это требовало больших средств, поэтому земствам было позволено вводить новые налоги, облагать население повинностями, образовывать земские капиталы. При своем полном развитии земская деятельность должна была охватить все стороны местной жизни. Новые формы местного самоуправления не только сделали его всесословным, но и расширили круг его полномочий. Самоуправление получило столь широкое распространение, что многими было понято, как переход к представительному образу правления, поэтому со стороны правительства вскоре стало заметно стремление удержать деятельность земств на местном уровне, и не позволять общаться между собой земским корпорациям. В конце 70-х годов земства были введены в 35 из 59 российских губерний.

Судебная реформа

В числе реформ одно из первенствующих мест, несомненно, принадлежит судебной реформе. Эта глубоко продуманная реформа имела сильное и непосредственное влияние на весь строй государственной и общественной жизни. Она внесла в нее совершенно новые, давно ожидавшиеся принципы - полное отделение судебной власти от административной и обвинительной, публичность и гласность суда, независимость судей, адвокатура и состязательный порядок судопроизводства. Страна была разделена на 108 судебных округов. Сущность судебной реформы сводится к следующему: суд делается устным и гласным; власть судебная отделяется от обвинительной и принадлежит судам без всякого участия административной власти; основной формой судопроизводства является процесс состязательный; дело по существу может разбираться не более как в двух инстанциях. Вводились два вида судов: мировые и общие. Мировые суды в лице мирового судьи разбирали уголовные и гражданские дела, ущерб по которым не превышал 500 рублей. Мировые судьи избирались уездными земскими собраниями, утверждались Сенатом и могли быть уволены только по собственному желанию или по суду. Общий же суд состоял из трех инстанций: окружной суд, судебная палата, Сенат. Окружные суды рассматривали серьезные гражданские иски и уголовные (с участием присяжных заседателей) дела. Судебные палаты рассматривали апелляции и являлись судом первой инстанции для политических и государственных дел. Сенат был высшей судебной инстанцией и мог отменять решения судов, поданные на кассацию.по делам о преступлениях, влекущих за собой наказания, соединенные с лишениями всех или некоторых прав и преимуществ состояния, определение виновности предоставляется присяжным заседателям, избираемым из местных обывателей всех сословий; устраняется канцелярская тайна; и для ходатайства по делам, и для защиты подсудимых имеются при судах присяжные поверенные, которые находятся под наблюдением особых советов, составляемых из той же корпорации. Судебные уставы распространялись на 44 губернии и вводились в них в течение тридцати с лишним лет. В 1863 году был принят закон, отменивший телесные наказания шпицрутенами,

плетьми, кнутами и клеймами по приговорам судов гражданских и военных. От телесных наказаний полностью освобождались женщины. Но сохранялись розги для крестьян (по приговорам волостных судов), для ссыльных, каторжных и штрафных солдат.

Военная реформа

реформа, проведенная Александром II 1 января 1874 года. Разработанная военным министром Д. А. Милютиным. Утвержденная манифестом о всеобщей воинской повинности и Уставом о воинской повинности. Явился центральным элементом военной реформы 70-х годов XIX в. Ознаменовал переход от принципа рекрутского набора в армии к всесословной воинской повинности. Военные Реформы начались сразу после Крымской войны в конце 1850-х гг. и проводились в несколько этапов. Их основной целью было сокращение армии в мирное время и одновременно обеспечение возможности ее развертывания во время войны.

Содержание Реформ:

- сокращение численности армии на 40 %;

- создание сети военных и юнкерских училищ, куда принимались представители всех сословий;

- усовершенствование системы военного управления, введение военных округов ( 1864 г. ), создание Главного штаба;

- создание гласных и состязательных военных судов, военной прокуратуры;

- отмена телесных наказаний ( за исключением розг для особых "оштрафованных" ) в армии;

- перевооружение армии и флота ( принятие нарезных стальных орудий, новых винтовок и т.д. ), реконструкция казенных военных заводов;

- введение всеобщей воинской повинности в 1874 вместо рекрутского набора и сокращение сроков службы. По новому закону, призываются все молодые люди, достигшие 21 года, но правительство каждый год определяет необходимое число новобранцев, и по жребию берет из призывников только это число, хотя обычно на службу призы-валось не более 20-25% призывников. Призыву не подлежали единственный сын у родителей, единственный кормилец в семье, а так же если старший брат призывника отбывает или отбыл службу. Взятые на службу числятся в ней: в сухопутных войсках 15 лет:6 лет в строю и 9 лет в запасе, во флоте - 7 лет дей-ствительной службы и 3 года в запасе. Для получивших начальное образование срок действительной службы сокращается до 4-х лет, окончивших городскую школу - до 3-х лет, гимназию - до полутора лет, а имевших высшее образование - до полугода

Значение реформ, часто называемых историками «революцией сверху», переоценить невозможно. В стране начало активно развиваться машинное производство, появились новые отрасли промышленности, претерпел изменения политический строй. Либеральные реформы привели к тому, что общественное движение при Александре 2 резко активизировалось.

Внешняя политика Александра 2, как и внутренняя, оказалась очень успешной. Страна смогла вернуть утраченное за период правления его отца военное могущество. В 1864 году были подчинены Туркестан и Северный Кавказ, а так же, умиротворена Польша. Война с Турцией 1877 – 1878 годов слала одной из наиболее успешных и привела к еще большему увеличению территории страны. Однако Аляска была продана США. Сумма в 7 млн. 200 тыс. долларов была относительно небольшой даже в те времена.

Общественное движение 60-70х гг. Возникновение народничества. Почему либеральные реформы привели к радикализации общества?

Вопрос№22:Общественное движение 60-70х гг. Возникновение народничества. Почему либеральные реформы привели к радикализации общества?

Особенностями революционного движения в России этого периода, получившего название народников, были:

1) ставка на «особый», бескапиталистический путь России к социализму через крестьянскую общину, вопреки учению К. Маркса;

2) крайние методы борьбы, вплоть до террора;

3) «разночинный» состав движения с высоким процентом студенческой молодежи.

Основные вехи формирования и эволюции движения народников:

1861 – начало широкой, но неорганизованной оппозиции революционных демократов в союзе с либералами на почве общего разочарования интеллигенции ограниченностью крестьянской реформы

1863 – Польское восстание за независимость, подавленное властями методом кнута и пряника .В России в ходе этого восстания произошел разрыв между революционерами, поддержавшими поляков, и либералами, ставшими на сторону правительства и считавшими, что до демократической конституции России предстоит пройти подготовительный путь созревания общества.

1866 – покушение студента Каракозова на Александра II. Результат его был негативным для всех: репрессии правительства (сам Каракозов был повешен, революционеры ничего не добились) и торможение реформ.

1874 – начало «хождения в народ» радикальной молодежи под знаменем идей революционной пропаганды П. Лаврова. В 1876 г. на¬родники объединились в тайную организацию «Земля и воля». Однако результат пропаганды был провальным: крестьяне остались равно¬душны к социалистическим идеям и порой даже выдавали агитаторов полиции.

1879 – как следствие этого – разочарование большинства революционеров в пропаганде и переход к систематическому террору. На базе распавшейся «Земли и воли» возникла организация «Народная воля».Она восприняла идеи П. Ткачева, придававшие главное значение революционной партии, террору и после победы – жесткой революционной диктатуре, считая демократию делом далекого будущего (подобно идеологу декабристов Пестелю). «Народная воля» была немногочисленной, но хорошо законспирированной, сплоченной и фанатичной. За два года она организовала целую серию терактов против представителей власти в центре и на местах. При этом террор носил строго индивидуальный, «прицельный» характер. Настоящую охоту народовольцы устроили на самого Александра II: в общей сложности на него было организовано 7 покушений.

1 марта 1881 г. – убийство Александра II, в результате 7-го по счету покушения, взрывом бомбы студента-поляка И. Гриневицкого, организованного руководителями «Народной воли» Софьей Перовской и А. Желябовым. По иронии судьбы, именно в этот день Александр II после колебаний одобрил проект Лорис-Меликова о созыве «подготовительных комиссий» для разработки новых реформ с включением в нихвыборных представителей от земств, что могло стать первым шагом к конституции.

Результатами 1-го марта стали конец эпохи Великих реформ и политическая реакция. Участники и организаторы цареубийства были повешены, за последующие два года «Народная воля» полностью разгромлена тайной полицией.

^ Оппозиционное движение 60–80-х гг.: народничество и буржуазный либерализм. Общественное движение в 1861–1866 гг. Размежевание оппозиции После 19 февраля 1861 г. усиление давления реакционеров (увольнение Николая Милютина), однако продолжение общественного подъема, начавшегося во второй половине 50-х гг. Все большее размежевание оппозиционного движения на либеральный и революционный лагерь, при сохранении определенных точек пересечения между ними. Репрессии способствовали радикализации революционной молодежи. В первой половине 60-х гг. основное проявление либерального движения – ряд выступлений губернских дворянских собраний (особенно Тверского и Московского), за конституцию и созыв парламента. Затем центром либеральной активности становятся земства. Яркое выражение размежевания Оппозиционного движения – падение роли "Колокола", который ранее был властителем дум. Во второй половине 60-х гг. – его упадок и закрытие, полное одиночество Герцена, соединявшего черты либерализма и демократизма. Лидер революционно-демократического лагеря Н.Г. Чернышевский не отрицал союз с либералами. Об этом в конце 1861 г. – начале 1862 г. в листовках под общим названием "Великорусе" и в серии статей Чернышевского в "Современнике" "Письма без адреса". Выступление "крайне левых" и удары реакции. Летом 1862 г. – выступление крайних радикалов – листовка студента П.Заичневского "Молодая Россия" с призывом к "кровавой революции" и введению коммунизма. В это время знаменитые петербургские пожары, слухи о поджогах нигилистами. В этих условиях реакция переходит в наступление. Арест Чернышевского и Николая Серно-Соловьевича (его главный сотрудник в "Современнике" после смерти Добролюбова в 1861 г.). 1864 г. – осуждение Чернышевского на 7 лет каторги. Подпольные организации, покушение, реакция. Еще в начале 60-х гг. первая после декабристов подпольная организация "Земля и воля". Во главе – Серно-Соловьевич, после ареста наиболее заметен студент Утин. Потеряв надежду на крестьянское восстание, в 1864 самораспустились. Но московское отделение "Земли и воли" сохранилось и стало основой для организации Ишутина (студент МГУ). Пытались вести пропаганду среди крестьян, а потом начали склоняться к террору (группа "Ад"). Апрель 1866 г. член группы Дмитрий Каракозов стрелял в царя (по собственной инициативе). После этого – поворот к реакции. Внешне главный проводник – министр просвещения Толстой. Реально главная фигура – начальник III отделения, шеф жандармов Шувалов. Репрессии против всех подозрительных усиливали радикализм революционной молодежи. Возникновение народничества Сущность и основные течения В конце 60-х–начале 70-х гг. оформление определенной относительно цельной идеологии революционного движения – народничества (название связано с главным мотивом их деятельности – "возвращением долга народу"). Предшественники – Герцен и Чернышевский. От них важнейшие положения: 1. революция – единственный путь улучшения жизни народа 2. пренебрежение к борьбе за конституцию и гражданские права 3. идея миновать капитализм через крестьянскую общину. Три идейных течения в народничестве:

пропагандистское – Лавров ("Исторические письма")

бунтарское – Бакунин

заговорщицкое – Ткачев: участник организации Нечаева (1869), от него и основные идеи (главное – подпольная организация с железной организацией и дисциплиной). Эти идеи и вышли на первый план в конце 70-х гг.

Поиски путей борьбы В начале 70-х в ряде городов – впервые широкое объединение кружков – "чайковцы" (по фамилии одного из лидеров). Из него – большинство будущих лидеров народничества. Среди членов знаменитый впоследствии теоретик анархизма Кропоткин. 1874 – аресты. 1874 – крупнейшая акция революционной молодежи, отчаянная попытка воздействовать на крестьян – "хождение в народ". Арестовано 770 человек. 1876 – создание первой крупной подпольной централизованной организации "Земля и воля": 150 человек. Основное – пропаганда для подготовки народной социалистической революции, террор лишь как средство самозащиты. Крах всех планов и начинаний в результате жестоких репрессий. "Революционная ситуация" конца 70-х – начала 80-х гг. Общественный подъем Во второй половине 70–х – общественный подъем, в частности под влиянием русско-турецкой войны. Активизация либерального движения: ряд выступлений с требованием конституции, нелегальный земский съезд и создание нелегального "Земского союза". Переговоры с революционерами (предлагали временно прекратить террор), но соглашения не состоялось. От "Земли и воли" к "Народной воле" Между тем в "Земле и воле" все более нарастали настроения в пользу террора. Особенно после дела Веры Засулич (1877) – выявилось общественное сочувствие к террору. 1879–раскол "Земли и воли". Сторонники пропаганды создали организацию "Черный передел" (во главе – Плеханов и Засулич). Большинство в "Народную волю" – строго централизованная организация. Исполнительный комитет во главе с Андреем Желябовым и Софьей Перовской. Основная цель – политический переворот, установление революционной власти, которая осуществит социалистические меры. Основное средство – террор, фактически главное – "охота" на царя. Кульминация борьбы – в начале 80-х гг. В советской историографии – "вторая революционная ситуация" конца 70-х–начала 80-х гг. учебнике П.Зырянова параграф "революционная ситуация 1880–1881 гг.", но говорится лишь о деятельности революционеров (где "кризис низов"?). После взрыва, организованного в начале 1880 г. Халтуриным в Зимнем дворце – определенные колебания власти. Уволен Толстой, во главе правительства фактически генерал Лорис-Меликов. "Диктатура сердца": беспощадные репрессии против террористов и одновременно заигрывание с либералами. Туманные планы созыва представительного собрания. 1 марта 1881 – убийство царя. Вскоре "Народная воля" разгромлена. Решительный поворот власти к контрреформам. Выводы Сложная оценка. Ленин, советская историография: "второй – разночинский этап освободительного движения". Сейчас же многие авторы вслед за "Вехами" – о безответственной интеллигенции, которая своим террором сорвала реформы. Реально можно говорить о сложной взаимосвязи: репрессии вызывали радикализацию, а действия революционеров в свою очередь толкали правительство к реакции. Причины преобладания в оппозиционном движении революционного направления, слабости либерализма – отсутствие у либералов массовой социальной базы (буржуазия), основная опора – либеральные дворяне.

Вопрос№23:Каковы особенности развития рыночной экономики России на рубеже 19-20вв? Чем они порождались и в чем проявлялись? Значение деятельности С.Ю. Витте для модернизации страны.

Особенности экономического развития России в начале XX века:

-Складывание системы государственно-монополистического капитализма.

-Широкое внедрение иностранного капитала.

-Многоукладность экономики (частнокапиталистический уклад; полунатуральный крестьянский уклад; мелкотоварный ремесленный промысел).

-Высокоразвитая промышленность и финансово-банковская система (но: отставание аграрного сектора, сохранение в нем феодальных пережитков).

«Индустриальная модернизация С.Ю. Витте»:

-Главными мероприятиями Витте в экономической области стали винная монополия (1894) и денежная реформа (1897), установившая золотое обращение рубля.

-Содействие строительству Великой Сибирской магистрали.

-В 1904-1905 годах Витте добился заключения Портемутского мирного договора с Японией.

-Под его руководством был составлен Манифест 17 октября 1905 года.

Министерство финансов, ведавшее финансовой политикой, в течение одиннадцати лет (с 1892 по 1903 гг.) возглавлялось С. Ю. Витте - крупнейшим государственным деятелем России рубежа XIX-XX вв.

Витте возглавил финансовое ведомство в кризисное для государства время, когда финансы и экономика были серьезно подорваны невиданным по своим масштабам голодом 1891-1892 гг. В очередной раз страна оказалась перед выбором пути выхода из кризиса.

Один из этих путей заключался в демократизации режима, в глубоких социальных структурных изменениях, в предоставлении личной свободы населению и более широких возможностей для развития рыночных отношений и частного предпринимательства. Но в таком случае царизм должен был если не расстаться полностью, то существенно поступиться своей властью, а это было для него неприемлемо. Оппозиционные же царизму силы, выражавшие такую альтернативу, в то время были крайне слабы и распыленны и не могли оказать какого-либо влияния на характер внутренней политики. Царизм использовал традиционную для него политику, сводившуюся к дальнейшему усилению государственного вмешательства в экономику, к более широкому использованию монетаристких способов ее оздоровления, избегая глубоких социальных преобразований.

Значение Витте как финансиста, экономиста и государственного деятеля и заключалось в том, что он с присущей его натуре решительностью, напористостью и размахом последовательно осуществлял такую политику. Главное внимание С. Ю. Витте уделял укреплению финансов, а также развитию промышленности и железнодорожного транспорта. За время пребывания Витте во главе финансового ведомства государственный бюджет возрос более чем в два раза. В 1892 г. он составлял около одного миллиарда рублей, а в 1903 г. - более двух миллиардов. Среднегодовой прирост бюджета составлял 10,5%, в то время как в предшествующем десятилетии он равнялся 2,7%, а в последующем - 5%. Рост бюджета обеспечивался главным образом за счет повышения доходов от государственной собственности, увеличения косвенных налогов и более широкого использования прогрессивного налога с прибыли предприятий вместо прежней системы промыслового обложения в виде сборов за право торговли и промыслов. Рост прямых налогов был незначителен и сводился в основном к повышению налогов квартирного и на городскую недвижимость. Более того, некоторые прямые налоги были даже понижены. Так наполовину был уменьшен поземельный налог. Официально эта мера объяснялась сельскохозяйственным кризисом, в действительности же она имела прежде всего цель поддержать поместное дворянство. Частично были уменьшены годичные выкупные платежи путем удлинения общего срока выкупной операции.

Самой доходной статьей бюджета стала введенная при Витте винная монополия. Согласно этой мере производство сырого спирта оставалось частным делом, его очистка, изготовление водки и крепких вин также производились на частных заводах, но только по заказу казны и под строгим наблюдением акцизного надзора. Продажа же этих напитков становилась государственной монополией, но она не касалась изготовления и продажи пива, браги и виноградного вина.

Введение винной монополии началось в 1894 г. и к концу пребывания Витте на министерском посту она была распространена на всей территории империи кроме отдаленных окраин. С помощью винной монополии государство получало возможность повышать питейные доходы не только распространением ее на новые районы и за счет увеличения продажи крепких напитков, но и повышением цен на эти напитки. Доходы казны от винной монополии постоянно росли и в 1913 г. были почти в три раза больше, чем все прямые налоги. В связи с этим государственный бюджет не без оснований называли "пьяным бюджетом". Вопреки заверениям власти и обслуживавшей ее прессы, введение монополии не способствовало уменьшению пьянства и повышению нравственности народа. Наоборот, увеличивалась тайная продажа вина, а главное - появилась целая армия новых чиновников, ведавших монополией, что развращало не только их самих, но и тех, кому приходилось к ним обращаться, порождая такие негативные явления как самодурство, произвол, коррупцию, подхалимство, хищения и т. п.

Винная монополия являлась самой эффективной, но не единственной мерой для пополнении казны и косвенного обложения народа. Существенное значение имело также повышение акцизов, а следовательно, и розничных цен на товары повседневного массового потребления: спички, табак, керосин, сахар, чай и др. На целый ряд таких товаров акцизы повышались неоднократно.

В ряду мер, принимавшихся Витте по укреплению финансовой системы страны, большую роль сыграла осуществленная им денежная реформа. Суть ее сводилась к введению свободного обмена бумажных денег на золотую валюту. Необходимость такой реформы осознавалась предшественниками Витте по Министерству-Н. X. Бунге и И. А. Вышнеградским, они предпринимали некоторые подготовительные меры для ее осуществления, стабилизируя финансы и накапливая золотой запас. Витте со свойственной ему решительностью и последовательностью довел их дело до конца. Прежде всего он принял ряд мер по дальнейшей стабилизации курса кредитного рубля. Частные кредитные банки, во избежание спекуляции с их стороны на курсе рубля, были строго предупреждены о том, что подобная спекуляция и содействие ей поведут к лишению их правительственной поддержки и даже права производить коммерческие операции. Установлены были надзор за этими учреждениями, а также контроль и пошлины на вывоз из страны и ввоз в нее российских денег. С русской биржи были удалены агенты иностранных банков. Чтобы реформа для общества не была шокирующей, было позволено до официального решения о реформе производить финансовые операции с использованием золотого обращения при курсе 5 золотых рублей за 7,5 кредитных рублей.

Лишь после таких подготовительных мер Витте в 1896 г. официально поставил вопрос о денежной реформе в высших инстанциях.

Реформа, предполагавшая девальвацию на 1/3 кредитного рубля, затрагивала интересы широких слоев населения, но прежде всего интересы аграриев, экспортировавших зерно. Она подверглась резкой критике со стороны правой печати и Государственного совета. Автор реформы обвинялся в злостном намерении поставить государство на грань финансового банкротства. Возможность реформы допускалась критиками Витте лишь при условии обмена кредитного рубля на золотой в соотношении один к одному. Высказывалось также опасение, что золото в результате реформы осядет у населения в кубышках или хуже того - окажется за границей.

Денежная реформа, как и ряд других виттевских "непопулярных" мер по улучшению финансов и промышленности, ложившихся дополнительным гнетом на население, была осуществлена указом царя, который был издан в 1897 г. в определенной мере чрезвычайным путем, без соблюдения тогдашнего законодательного порядка, минуя Государственный совет. Реформа понижала золотое содержание рубля на 1/3. Кредитный рубль приравнивался к 66 2/3 коп. золотом. На 1/3 уменьшался вес золотого рубля. Существовавшие до реформы 10-рублевые золотые монеты превращались в 15-рублевые империалы, а 5-рублевые - в 7,5-рублевые полуимпериалы. Впоследствии в обращение вновь были выпущены 10-рублевые и 5-рублевые золотые монеты, но с соответственно пониженным весом. Поскольку осуществленная реформой девальвация носила скрытый характер, то сама реформа была реализована сравнительно безболезненно, не вызвав обычного после девальвации существенного изменения товарных цен.

Денежная реформа имела очень большое значение. Она поставила Россию в финансовом отношении в один ряд с развитыми европейскими странами, в большинстве которых к концу XIX в. господствовала система золотого монометаллизма, и создавала более благоприятные условия для развития российского капитализма и для притока в страну иностранных капиталов.

В связи со стабилизацией курса рубля и введением золотого обращения иностранные инвестиции в российскую промышленность стали заметно расти. Против этого выступали некоторые русские предприниматели, национал-патриотическая печать, а в правящих верхах такие влиятельные консервативно-охранительные деятели, как председатель Комитета министров И. П. Дурново, товарищ министра внутренних дел В. К. Плеве и государственный контролер П. Л. Лобко.

С. Ю. Витте, к тому времени уже практически исчерпавший все возможные средства по мобилизации внутренних капиталов и как никто другой знавший, что ими "небогато наше отечество", убеждал царя в том, что "необходимый рост нашей крайне отставшей промышленности может совершиться не иначе, как при непосредственном содействии иностранных капиталов". Он предлагал снять те ограничения, которые имелись в российском законодательстве для иностранного капитала, в частности, запреты иностранцам владеть землей в ряде регионов страны, заниматься такими промыслами, как горный, нефтяной, золотодобывающий и др. или хотя бы не устанавливать новых. В этом вопросе Витте добился лишь частичного успеха. В 1899 г. "высочайшим повелением" подтвержден был допуск иностранных капиталов и предпринимателей к участию в создании и развитии различных отраслей отечественной обрабатывающей промышленности, с целью "удешевления" производившихся ею продуктов.

Вопрос№24. Каковы причины революции 1905 года? Опишите ее ход и основные события.

Причина:

Земельный голод;

многочисленные нарушения прав рабочих;

неудовлетворённость существующим уровнем гражданских свобод; деятельность либеральных и социалистических партий;

Абсолютная власть императора, отсутствие общенационального представительного органа и конституции.

К 1904 году в стране сложилась кризисная ситуация. Общество все настоятельнее требовало от Николая II и его правительства общественных свобод и экономических буржуазных реформ. Однако правительство всячески сдерживало завершение перехода к капитализму, начатый при императоре Александре II. Общественный кризис осложнялся поражением России в русско-японской войне 1904–1905 годов. Пытаясь поставить под контроль рабочее движение, поинициативаЗубатова были организованы профсоюзы под наблюдением правительства. Однако и они включились в борьбу за права рабочих.

Ход революции: 9 января 1905 года было расстреляно шествие рабочих Петербурга, стремившихся подать прошение императору. 10 января бастовал весь Петербург, в городе начались восстания. К концу февраля в забастовках по всей стране принимало участие более 800 тысяч человек, начались волнения среди крестьян. В городе Иваново-Вознесенск организован Совет рабочих депутатов. В июне на Черном море восстали матросы броненосца «Князь Потемкин Таврический». Осенью прошли бои восставших с армией в Москве. За 1905 год в забастовках участвовало 120 городов и более 2 миллионов человек. Пиком революции стало восстание в Москве в декабре 1905 года. В 1906–1907 годах количество забастовок сокращается.

Итоги революции: Революция не решила в полном объеме поставленных перед ней проблем, но заставило правительство пойти на некоторые уступки обществу. Рабочий день сокращен до 9 часов в день, повышена зарплата, для крестьян отменены выкупные платежи и понижена арендная плата за землю. Религии уравнены в правах, гарантированы некоторые политические свободы. Манифест 17 октября 1905 года объявил о созыве Государственной Думы.

Революция – это коренной переворот в развитии жизни общества.

ПРИЧИНЫ этой революции:

Нерешенность противоречий между крестьянами и помещиками, рабочими и капиталистами.

Политическое бесправие и отсутствие политических свобод.

Усиление нищеты после кризиса 1900 – 1903 годов.

Поражения в русско-японской войне 1904 – 1905 годов.

ХАРАКТЕР: буржуазно – демократический.

ОСОБЕННОСТИ:

1 этап: январь – сентябрь 1905 – 9 января – провокация и расстрел демонстрации рабочих (ок. 1 тыс. убито, ок. 5 тыс. ранено), выступления рабочих (более 600 тысяч), создание в Иваново – Вознесенске Совета уполномоченных депутатов, восстание матросов на броненосце «Князь Потемкин –Таврический», массовые восстания крестьян.

2 этап: октябрь – декабрь 1905 – высший подъем революции. Всероссийская октябрьская политическая стачка (более 2 млн участников), издание «Манифеста 17 октября» - введение некоторых политических свобод, созыв 1-й Государственной Думы, декабрьское вооруженное восстание в Москве.

3 этап: январь 1906 – июнь 1907 – стачки рабочих, восстания крестьян и моряков Севастополя и Свеаборга. Деятельность 1 и 2 Государственной Думы. Они были распущены по обвинению в разжигании смуты.

ИТОГИ революции:

Буржуазия добилась прихода к власти (работа в Государственной Думе).

Появились некоторые политические свободы, расширено участие народа в выборах, легализованы партии.

Увеличилась заработная плата, рабочий день уменьшился с 11,5 до 10 часов.

Крестьяне добились отмены выкупных платежей, которые должны были платить помещикам.

Конечно, результаты от революции были, но сколько крови пролито. Она делалась на деньги врагов – японцев. Через эту революцию они добились нашего поражения в русско-японской войне. Продолжение следует.

революция

В начале ХХ в. резко обострились социальные и политические противоречия в России, что привело к первой в ее истории революции 1905 – 1907 гг. Причины революции: нерешительность аграрно-крестьянского, рабочего и национального вопросов, самодержавный строй, полное политическое бесправие и отсутствие демократических свобод, ухудшение материального положения трудящихся из-за экономического кризиса 1900 – 1903 гг. и позорное для царизма поражение в русско-японской войне 1904 – 1905 гг.Задачи революции – свержение самодержавия и установление демократического строя, ликвидация сословного неравноправия, уничтожение помещичьего землевладения и наделение крестьян землей, введение 8-часового рабочего дня, достижение равноправия народов России.В революции участвовали рабочие и крестьяне, солдаты и матросы, интеллигенция. Поэтому по целям и составу участников она была общенародной и имела буржуазно-демократический характер.В истории революции выделяют несколько этапов.Поводом к революции послужило Кровавое воскресенье. 9 января 1905 г. в Петербурге были расстреляны рабочие, шедшие к царю с петицией, содержащей просьбу об улучшении их материального положения и политические требования. Было убито 1200 человек и около 5 тыс. ранено. В ответ рабочие взялись за оружие. Первый этап (9 января – конец сентября 1905 г.) – начало и развитие революции по восходящей линии. Основными событиями этого этапа являлись: весенне-летнее выступление рабочих в Москве, Одессе, Варшаве, Баку (около 800 тыс. чел); создание в Иваново-Вознесенске нового органа власти рабочих – Совета уполномоченных депутатов; восстание матросов на броненосце «Князь Потемкин-Таврический»; массовое движение крестьян. Второй этап (октябрь – декабрь 1905 г.) – высший подъем революции. Основные события: всеобщая Всероссийская Октябрьская политическая стачка (более 2 млн. участников) и в результате издание Манифеста 17 октября «Об усовершенствовании государственного порядка», в котором царь обещал ввести некоторые политические свободы и созвать Государственную Думу; декабрьские стачки и восстания в Москве, Харькове, Чите и других городах.Правительство подавило все вооруженные выступления. Буржуазно-либеральные слои, напуганные размахом движения, отошли от революции и стали создавать свои политические партии: Конституционно-демократическая (кадеты), «Союз 17 октября» (октябристы).Третий этап (январь 1906 г. – 3 июня 1907 г) – спад и отступление революции. Основные события: политические стачки рабочих; новый размах крестьянского движения; восстания моряков в Кронштадте и Свеаборге.Центр тяжести в общественном движении переместился на избирательные участки и в Государственную Думу. I Государственная Дума, пытавшаяся радикально решить аграрный вопрос, через 72 дня после открытия была распущена царем, обвинившим ее в «разжигании смуты».II Государственная Дума просуществовала 102 дня. В июне 1907 г. она была распущена. Предлогом для роспуска явилось обвинение депутатов социал-демократической фракции в подготовке государственного переворота.Революция 1905 – 1907 гг. потерпела поражение по ряду причин – армия полностью не перешла на сторону революции; в партии рабочего класса не было единства; отсутствовал союз рабочего класса и крестьянства; революционные силы были недостаточно опытны, организованны и сознательны.Несмотря на поражение, революция 1905 – 1907 гг. имела большое значение. Верховная власть была вынуждена пойти на изменение политической системы России. Создание Государственной Думы свидетельствовало о начале развития парламентаризма. Изменилось социально-политическое положение граждан России:- были введены демократические свободы, разрешены профсоюзы и легальные политические партии;- улучшилось материальное положение рабочих: увеличилась заработная плата и введен 10-часовой рабочий день;- крестьяне добились отмены выкупных платежей.Внутриполитическая обстановка в России временно стабилизировалась.

Вопрос№25. Октябрьский манифест 1905г. Начало парламентаризма в России

Октроированная конституция — Манифест 17 октября 1905 года, даровавший гражданские свободы на началах неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. Был учреждён Парламент, состоящий из Государственного Совета и Государственной Думы.

Высоча́йшийМанифе́ст Об усоверше́нствованиигосуда́рственногопоря́дка (Октя́брьскийманифе́ст) — законодательный акт Верховной Власти Российской империи, обнародованный 17 (30) октября 1905. Был разработан Сергеем Витте по поручению Императора Николая II в связи с непрекращающейся «смутою». В октябре в Москве началась забастовка, которая охватила всю страну и переросла во Всероссийскую октябрьскую политическую стачку. 12—18 октября в различных отраслях промышленности бастовало свыше 2 млн человек. Эта всеобщая забастовка и, прежде всего, забастовка железнодорожников, и вынудили императора пойти на уступки.

Весной и летом 1905 г. достигло наивысшего развития крестьянское движение, охватившее более половины уездов. Но оно по-прежнему оставалось разрозненным.

Продолжались волнения и в армии. Летом 1906 г. на балтийском флоте: в Свеаборге, Кронштадте и Ревеле произошли серьезные выступления моряков. Возглавившие их эсеры рассчитывали окружить Петербург кольцом военных восстаний и заставить правительство капитулировать. Но властям удалось быстро подавить эти восстания.

Весной 1906 г. состоялись выборы в I Государственную думу. Было избрано 448 депутатов. Победу на них одержали кадеты и близкие к ним партии, получившие 43% голосов. Председателем I Думы стал кадет С. А. Муромцев.

23% голосов получила крестьянская "Трудовая группа" (трудовики), официально внепартийная, но близкая по своим взглядам к эсерам и партии народных социалистов, выражавшей интересы зажиточного крестьянства. Социал-демократы (меньшевики) получили в I Думе 17 мест. Большевики бойкотировали выборы в Думу. Впоследствии Ленин признал бойкот I Думы ошибкой, так как революция в это время уже развивалась по нисходящей линии. Правые партии и октябристы потерпели поражение, проведя лишь 25 депутатов.

Таким образом, I Дума оказалась в целом оппозиционной по отношению к правительству. Важнейшим вопросом, обсуждавшимся в Думе, стал аграрный.

Рассматривались аграрные проекты трудовиков и кадетов. Оба проекта требовали дополнительного наделения крестьян землей за счет владений казны, удельного ведомства, а также за

счет принудительного отчуждения помещичьей земли. Однако кадеты считали, что его следует производить за выкуп, а трудовики настаивали на бесплатном отчуждении. Кадеты говорили об отчуждении части помещичьих земель, а трудовики предлагали изъять все частновладельческие земли, превышавшие "трудовую норму".

Правительство заявило о недопустимости даже частичного принудительного отчуждения частновладельческой земли. Оно, вопреки уже принятому решению Думы, соглашалось только на добровольное отчуждение. Отвергнуто было и требование Думы о введении "ответственного министерства". В ответ Дума приняла решение о недоверии правительству. 8 июля царь распустил Думу, обвинив ее в превышении полномочий и разжигании смуты.

Предложение трудовиков заявить о неподчинении роспуску и призвать народ сплотиться вокруг Думы было отвергнуто кадетами. Около 200 депутатов (кадеты, трудовики, меньшевики), собравшись в Выборге, подписали воззвание, призывая население к пассивному сопротивлению (неуплате налогов, отказу от призыва на военную службу и т. п.). Подписавшие воззвание подверглись аресту и запрету участвовать в выборах во II Думу.

Состоялись они в феврале 1907 г. Крупнейшей фракцией Думы стали трудовики (157 мест). Кадеты и близкие к ним группы получили 98 мест, социал-демократы - 65 мест. Представительство правых партий и октябристов увеличилось до 54 мест, но в целом II Дума оказалась значительно левее предыдущей. Главным в ее работе снова стало обсуждение аграрного вопроса. Кадеты несколько смягчили свои требования, но в целом и они и трудовики продолжали придерживаться своих прежних проектов. Но правительство уже приняло Указ 6 ноября 1906 г., положивший начало столыпинской аграрной реформе, и не могло смириться с принципом принудительного отчуждения. Поэтому 3 июня 1907 г. оно вновь распустило Думу, использовав в качестве предлога обвинение депутатов - социал-демократов в заговоре.

Одновременно с роспуском Думы был изменен избирательный закон. Городская курия была разделена на два разряда: крупных предпринимателей и мелкую буржуазию. По новому закону усилилось неравенство избирательного права:

1 голос помещика = 4 голоса крупных буржуа = 68 голосов мелких буржуа = 260 голосов крестьян = 543 голоса рабочих.

Были созданы и другие препятствия для избрания в Думу неугодных правительству депутатов. Так, землевладельческая курия практически превратилась в дворянскую. Увеличилась многоступенчатость выборов. Кого именно от избранных по куриям избрать в Думу, решали теперь губернские избирательные собрания, в которых землевладельцы обладали большинством.

Принятие избирательного закона единоличной волей царя явилось нарушением Манифеста 17 октября, по существу - государственным переворотом. Третьеиюньский переворот означал поражение революции. Он стал возможен потому, что революционный натиск масс на царский режим к середине 1907 г. значительно ослабел.

МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ 1905

МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ 1905

"Об усовершенствовании гос. порядка" - манифест Николая II, подготовленный С. Ю. Витте и опубликованный в дни Октябрьской Всероссийской политической стачки 1905. Окт. стачка сорвала планы реакции на установление в стране воен. диктатуры, вызвала растерянность в правительств. кругах. Армия колебалась; в распоряжении пр-ва не было надежных войск для подавления революции. В этой обстановке в правящих сферах победило направление, возглавлявшееся пред. К-та министров Витте, считавшим конституц. уступки единств. средством сохранить самодержавие, расколоть силы революции, выиграть время, привлечь на сторону пр-ва либеральную буржуазию. Витте, только что заключившему мир с Японией, удалось также убедить царя, что лишь установление "внутр. мира" и союза с либеральной буржуазией может обеспечить крайне необходимую для царизма финанс. и политич. поддержку междунар. капитала.

Содержание манифеста сводилось к обещанию "даровать" народу "незыблемые основы гражд. свободы"; неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний и союзов; привлечь ("в меру возможности") к выборам в Государственную думу и те слои населения, к-рые были лишены избират. прав по положению о выборах в Булыгинскую думу (гл. обр. рабочие, гор. интеллигенция); признать думу законодат. органом, без одобрения к-рого никакой закон не может войти в силу. Либералы встретили манифест ликованием. Однако Витте, возглавившему преобразованный в окт. 1905 Совет министров, не удалось сформировать коалиц. пр-ва. Стремясь сохранить влияние на массы, лидеры либеральной буржуазии отказались войти в пр-во, в к-ром пост мин. внутр. дел занимал черносотенец П. Н. Дурново.

Рассматривая уступки царизма как первую победу революции, к-рая "... далеко еще не решает судьбы всего дела свободы" (Ленин В. И., Соч., т. 9, с. 396), большевики разоблачали лживость обещаний царя, предупреждали, что М. 17 окт. - маневр пр-ва, и призывали массы к развертыванию борьбы с целью свержения самодержавия. Фальшь "конституции" обнаружилась сразу же после опубликования манифеста. При прямом содействии властей в стране начались черносотенные погромы, убийства революционеров, антисемитские выступления. Но расправиться с революцией пр-во еще не могло. В период временно установившегося равновесия сил революции и контрреволюции рабочий класс по призыву большевиков явочным порядком осуществлял декларированные манифестом свободы. Подавив в дек. 1905 вооруж. восстания, пр-во самым грубым образом попрало свои "конституц." обещания, существенно ограничило права думы (Манифест 20 февр. 1906, правила 8 марта 1906, новая редакция Осн. гос. законов; обзор этих актов см. в статье Государственная дума). Но оно не смогло полностью лишить народ его завоеваний. Революция вынудила царизм фактически осуществить права рабочего класса на легальные профессиональные орг-ции, впервые появилась легальная рабочая печать, революц. пролетариат получил возможность использовать трибуну Гос. думы для разоблачения самодержавия.

В январе 1905 г. в России началась революция. С самого начала революции царизм сочетал тактику репрессий с тактикой уступок. В феврале 1905 г. царь подписывает манифест о создании законосовещательного органа для разработки законодательных предложений – Государственной Думы.

В период Всероссийской политической стычки 17 октября 1905 г. царь подписал Манифест, по которому предоставлялось избирательное право всем слоям населения и будущая дума наделялась законодательными правами вместо законосовещательных. Дума была создана для перехода страны к буржуазной монархии.

11 декабря 1905 г., в разгар вооруженного восстания в Москве, был издан закон о выборах в Государственную Думу. Выборы не были всеобщими (избирательного права не имели женщины, мужчины до 25 лет, военнослужащие), они не были равными, не были прямыми.

Первая Государственная Дума работала с 27 апреля по 8 июля 1906 г. Главный вопрос, выдвинутый на рассмотрение думы, был аграрный.

Все политические притязания кадетов и депутатов других партий и фракций были отвергнуты правительством, а дума распущена.

Вторая Государственная Дума (20 февраля – 2 июня 1907 г.) работала в обстановке упадка революции. Многие рабочие были отстранены от выборов, в стране шли аресты. Несмотря на это, состав второй Государственной Думы оказался более левым, чем первой думы. Это было обусловлено возросшей политической сознательностью масс, отходом значительной части крестьян от кадетов и участием в выборах большевиков. По-прежнему главным вопросом, обсуждаемым думой, был аграрный. Единство во взглядах на решение этого вопроса не было достигнуто.

3 июня 1907 г. дума была распущена.

Третья Государственная Дума (1 ноября 1907 – 9 июня 1912 г.) просуществовала почти 5-летний срок. Больше всего голосов в ней принадлежало октябристам и примыкавшим к ним по взглядам депутатам. Царизм хозяйничал в думе, поэтому она открыто принимала реакционные законы.

Деятельность четвертой Государственной Думы (15 ноября 1912 – 6 октября 1917 г.) проходила в условиях подготовки и проведения первой мировой войны, революционного кризиса и революции.

С началом первой мировой войны ход работы думы был нарушен, заседания проводились нерегулярно.

С началом Февральской революции заседания думы были прерваны, хотя формально она продолжала существовать до октября 1917 г.

Итак, Государственные Думы были первым опытом представительного правления в России. С думой связывали переход России на путь буржуазного парламентаризма и конституционного строя.

Вопрос№26.Политическая деятельность П.А.Столыпина. Замысел и воплощение. Значение аграрной реформы.

П.А. Столыпин (1906-1911) – государственный деятель, Саратовский губернатор. С апреля 1906 года – министр внутренних дел, а с июля 1906 года – одновременно и председатель Совета Министров. Организовал подавление революционных выступлений, ввел чрезвычайное положение.

Аграрная реформа Столыпина:

-Право выхода из общины и закрепление надела в личную собственность крестьянина.

-Уравнение крестьян в гражданских правах с другими сословиями.

-Представление крестьянину земли в одном месте (хутор, отруб).

-Право продажи и залога надельных земель.

-Широкое кредитование крестьянских хозяйств, создание крестьянского банка, развитие кредитной кооперации.

-Агрокультурные мероприятия.

-Освоение Сибири.

Цели реформы:

Социально-экономические

-Завершить аграрный переворот, свободную рабочую силу направить в промышленность.

-Обеспечить подъем сельского хозяйства и дальнейшую индустриализацию страны.

Социально-политические

-Создать слой крупных и средних собственников в деревне, что обеспечило бы политическую стабильность.

-Модернизировать помещичьего хозяйства.

-Освободить центр страны от безземельного и малоземельного крестьянства.

Результаты реформы:

-Рост посевных площадей по стране на 10%. В местах наибольшего выхода из общины – в 1.5 раза.