- •Минск, 2013

- •Тема 1 введение в менеджмент

- •1.1 Управление и менеджмент. Сущность и цели менеджмента. Объект и субъект управления.

- •1.2 Менеджмент как наука и искусство. Условия эффективности менеджмента.

- •1.3 Направления и тенденции развития современного менеджмента

- •Тема 2 развитие теории и практики менеджмента

- •Тема 3 система категорий менеджмента: миссия, цели, принципы, функции, методы

- •3.1 Понятие миссии и цели организации, их роль и значение

- •3.2 Принципы – правила управленческой деятельности. Общие принципы управления. Принципы менеджмента

- •3.3 Функции менеджмента

- •3.4 Методы менеджмента

- •Тема 4 организация (фирма) как объект управления

- •4.1 Понятие, содержание и классификация организаций

- •4.2 Внешняя и внутренняя среда организации

- •4.3 Методы анализа внутренней и внешней среды предприятия

- •Тема 5 организационные структуры управления

- •5.1 Сущность и характеристика организационной структуры управления

- •5.2 Типы организационных структур управления

- •5.3 Адаптивные организационные структуры управления

- •5.4 Формы объединения организаций

- •5.5 Проектирование и развитие организационных структур управления

- •Тема 6 персонал менеджмента. Социальная ответственность в менеджменте

- •6.1 Современные требования к персоналу организации

- •6.2 Руководитель организации, стиль руководства

- •6.3 Типы менеджеров, требования, предъявляемые к менеджеру

- •6.4 Оценка результативности труда руководителей и специалистов управления

- •6.5 Социальная ответственность в менеджменте. Стандарт социальной ответственности.

- •Тема 7 технология менеджмента

- •7.1 Понятие технологии менеджмента и ее содержание

- •7.2 Технологическая схема процесса управления

- •7.3 Характеристика подходов к формированию управленческими технологиями

- •7.4 Проектирование и реализация технологии менеджмента

- •7.5 Документационное обеспечение функции управления

- •7.6 Технология принятия и реализации управленческого решения

- •7.7 Информация и коммуникации в менеджменте

- •Тема 8 организация менеджмента

- •8.1 Организация и организационные отношения в менеджменте

- •8.2 Формирование механизма взаимозависимости субъектов организационных отношений

- •8.3 Проектирование систем менеджмента

- •Систем управления

- •И организационной структуры менеджмента

- •Р исунок 8.3.3– Этапы проектирования системы управления

- •8.4 Организационная культура в менеджменте

- •Тема 9 эффективность социального менеджмента. Бизнес-планирование инвестиционных проектов.

- •9.1 Эффективность в экономике услуг и сервисной деятельности

- •9.2 Измерение эффективности сервисной деятельности

- •9.3 Сущность бизнес-планирования. Состав и основные разделы бизнес-плана.

- •1 Резюме

- •2 Описание продукции (работ, услуг)

- •3 Анализ рынков сбыта и стратегия маркетинга

- •4 Производственный план

- •5 Организационный план

- •6 Инвестиционный план

- •7 Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности

- •Содержание

- •Тема 1 введение в менеджмент 2

- •1.1 Управление и менеджмент. Сущность и цели менеджмента. Объект и субъект управления. 2

- •Тема 8 организация менеджмента 87

- •Тема 9 эффективность социального менеджмента. Бизнес-планирование инвестиционных проектов. 102

Тема 9 эффективность социального менеджмента. Бизнес-планирование инвестиционных проектов.

9.1 Эффективность в экономике услуг и сервисной деятельности

В экономической науке понятие «эффективность» чаще всего рассматривается в двух различных смыслах.

С первой, традиционной, точки зрения, эффективность (англ. efficiency) – это способность адекватно и результативно реагировать на окружающую среду, относительный эффект, результативность процесса, операции, проекта, определяемая как отношение эффекта, результата к затратам, расходам.

Другая, более широкая трактовка, предполагает, что эффективность (англ. effectiveness) – это комплексная характеристика потенциальных и реальных результатов деятельности, учитывающая степень соответствия полученных результатов главным целям этой деятельности. Данное определение предполагает наличие нескольких ресурсов, поскольку эта «степень» может быть выражена множеством различных характеристик (критериев). Возможно рассмотрение эффективности и как удовлетворение потребности, и как целесообразности производства, и как экономичности функционирования организации, и т.д.

Эффективность – это соотношение, в котором сравниваются некоторые состояния (как минимум – два) друг с другом.

Основные отличия сервисной концепции эффективности (эффективности сервисной деятельности) заключается в том, что процесс обслуживания – это открытая система, он подвержен влиянию потребителей, которые непосредственно участвуют в нем и, ответственно, могут воздействовать на процесс и на результат обслуживания, привносить дополнительные затраты в виде потребительного вклада, т.е. оказывать влияние на все составляющие эффективности деятельности.

В сервисной экономике правомерно говорить о смене взглядов на понимание эффективности деятельности или об изменении трактовки компетенции эффективности. В сервисной экономике знания и информация – нематериальные блага выступают основными ресурсами производства, в противоположность энергии, труду и капиталу доминирующими в индустриальной экономике. Изменение роли материальных факторов производства более четко прослеживается на примере принципиально нового качества экономического роста. Общеизвестно, что экономический рост и эффективность деятельности – взаимосвязанные явления. В индустриальной экономике эффективность, а, следовательно, и экономический рост общепринято связывали с двумя основными факторами – ростом объемов производства массовых материальных благ и эффективным расходованием ресурсов (снижением издержек производства). Таким образом, роль и значение эффективности в индустриальной экономике сводились к росту экономики, достигаемому путем максимизации национального продукта при минимальных издержках. Как следствие данного роста рассматривалось снижение социальной напряженности в обществе, под которой часто понималось обеспечение всех членов общества материально – вещественными благами.

Однако в социальной экономике экономический рост стал существенно отличаться от традиционного (индустриального). Прежде всего, в сервисной экономике научно – технический прогресс позволяет наращивать производство материальных благ, не увеличивая потребление энергии и сырья, не привлекая дополнительной рабочей силы.

Кроме того, в сервисной экономике происходит смена взглядов не только на факторы производства, но и на характер экономического роста. Как известно, в индустриальной экономике ее рост определяется в количественном выражения – показателями относительного приращения ВВП за год. По мере эволюции общественного развития, перехода к постиндустриальной стадии, распространению сервисной экономики в мире в целом, чрезвычайное значение приобретает качество экономического роста.

Национальные хозяйства стран 1 Триады (США, ЕС, Япония) уже к началу 80-х годов XX века достигли уровня, позволяющего обеспечить практически полное удовлетворение базовых потребностей общества. Начал формироваться качественно новый социальный ориентированный тип экономического развития.

Так, в конце XX в развитых странах начинают ориентироваться не столько на поддержание роста экономики и повышение уровня жизни, сколько на улучшение качества жизни. Приоритет теперь переходит к развитию человеческих ресурсов, улучшению окружающей среды, а технологические нововведения приобретают социальную направленность. Таким образом, экономический рост сервисной экономики стал существенно отличаться от традиционного (индустриального), став более социально – ориентированным.

В обществе развитых стран формируются более взвешенные представления о глобальных перспективах мира. Исходя из необходимости создания достойных условий жизни людей в обществе, возможности обеспечения из умеренного благосостояния, важности уменьшения пропасти между богатыми и бедными, повышение качества жизни становится основной целью социально – экономического развития. Новое понимание экономического роста в свою очередь предопределило изменение взглядов в мировой экономической науке на понимание эффективной деятельности хозяйствующих субъектов. В сервисной экономике эффективная деятельность начинает рассматриваться значительно шире, чем в индустриальной – под ней понимается, в первую очередь, деятельность социально – ориентированная, направленная на обеспечение качества жизни людей в обществе.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ

Высокая эффективность Высокая эффективность

Э

Максимизация прибыли посредством Социально – ориентированные результаты роста объемов производства массовой производства (деятельности)

Снижение социальной напряженности Социально – ориентированное развитие экономики

Повышение уровня качества жизни |

Рисунок 9.1.1 – Роль эффективности в индустриальной и сервисной экономике |

Изменение понимания повышения эффективности в сервисной экономике заключается и в том, что конечный результат эффективной деятельности состоит не только в создании и обеспечении изобилия материальных благ путем более рационального использования ресурсов, но ив том, чтобы обеспечить благополучие, высокий уровень и качество жизни. При этом роль и назначение повышения эффективности расширяется не только на макроуровне (на уровне общества и экономики в целом), но и в рамках деятельности каждого отдельного хозяйствующего субъекта, для которых круг возможных целей повышения эффективности в сервисной экономике представляет собой широкий диапазон различных установок.

В современных условиях на уровне отдельного хозяйствующего субъекта (деятельности) повышение эффективности можно определить следующими положениями:

повышение конкурентоспособности;

расширение рынка и более глубокое проникновение на него;

более полное удовлетворение и развитие потребностей людей и общества;

повышение качества товаров и услуг, совершенствование старых и появление новых услуг с учетом рыночной ориентации;

социально – ориентированное качество экономического роста;

повышение качества жизни;

экологически безопасное производство и сохранение окружающей среды.

Следует отметить, что помимо перечисленных конечных результатов деятельности субъектов можно определить «внутренние» направления эффективности в рамках различных ее аспектов (экономических, управленческих, маркетинговых);

развитие научно – технической и технико – технологической составляющих производства;

развитие инноваций;

развитие человеческого капитала, подготовка, обучение и повышение квалификации персонала;

улучшение условий труда;

рациональное использование ресурсов, снижение затрат, в том числе на менеджмент и маркетинг, путем развития партнерских взаимоотношений.

Таким образом, достижение невещественных социальных целей рассматривается как важнейший фактор оптимизации общественного и экономического развития каждого из хозяйствующих субъектов сервисной экономики, повышения их эффективности. При этом возможные невещественные цели могут быть связаны как с внешней, так и с внутренней стороной деятельности данных хозяйствующих субъектов.

Становление в развитых странах сервисной экономики привело к новому пониманию социально – экономического прогресса, который стал определяться не столько темпами количественного роста, сколько социальными показателями, показателями качества жизни, что явилось предпосылкой отхода от массового создания стандартизированных благ как основы благосостояния общества и перехода на повышение качества жизни. В этих условиях под эффективной деятельностью следует понимать деятельность, вызывающую рост удовлетворенности его участников и других членов общества, достижение, прежде всего качественных, социально – ориентированных целей, а не сугубо количественных, экономических, доминирующих в индустриальной экономике.

В общем виде перечисленные основные свойства, отличающие сервисную экономику от индустриальной можно представить в виде следующей таблицы 9.1.1.

Произошедшая в развитых странах смена типа хозяйствования привела к расширению взгляда на понимание эффективной деятельности. Новый взгляд на эффективность подразумевает под эффективной деятельностью достижение, прежде всего, качественного, а не сугубо количественного эффекта.

Таблица 9.1.1 – Основные черты индустриальной и сервисной экономики

Основные черты |

Тип экономики |

|

Индустриальная |

Сервисная |

|

Ведущий сектор экономики |

Промышленность |

Сфера услуг |

Основной ресурс производства |

Капитал |

Знания и информация |

Понимание экономического роста |

Количественное (измеряется количественными показателями массового материального производства) |

Качественное, социально-ориентированное (измеряется в показателях качества жизни) |

Понимание эффективной деятельности |

Способность произвести максимально большой объем массовой стандартизированной продукции при минимальных затратах |

Способность максимально удовлетворить существующие потребности, ориентируясь на достижение социальных целей, повышение качества жизни в обществе |

В сервисной экономике происходит смещение акцентов в пользу социальной составляющей эффективности, достижение которой считается более приоритетным по сравнению с эффективностью экономической.

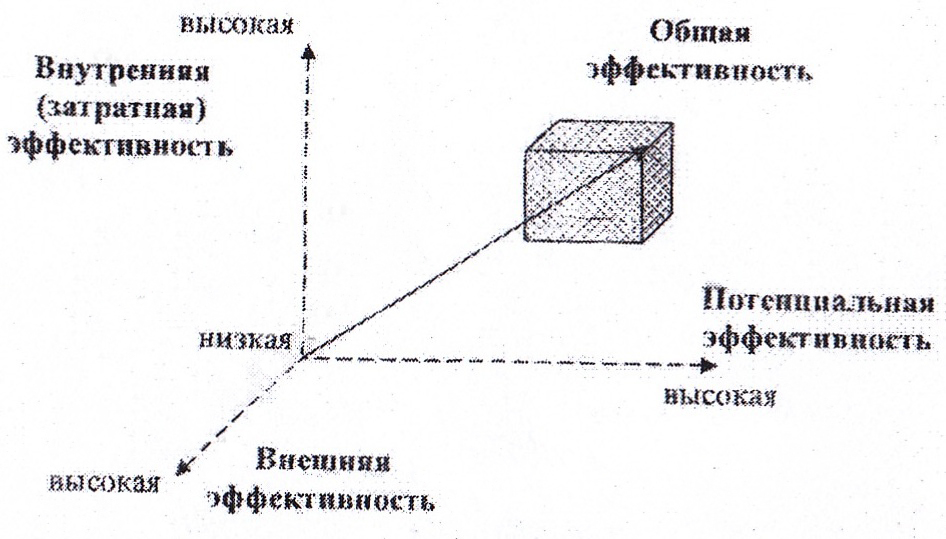

В общем виде сервисная модель эффективности может быть представлена следующим образом (рис. 9.2.1).

Рисунок 9.2.1 – Сервисная модель эффективности

Модель эффективности сервисной деятельности представляет собой систему, состоящую из следующих основных элементов:

затраты (inputs);

результаты (outputs);

процесс обслуживания (service process);

спрос на услуги (demand);

внутренняя эффективность (internal (cost) efficiency);

внешняя эффективность (external (revenue) efficiency);

потенциальная эффективность (capacity efficiency (capacity utilization));

эффективность сервисной деятельности (service productivity).

Рассмотрим элементы модели.

Внутренняя эффективность сервисной деятельности – это оптимальное использование затрат (сервисного провайдера и/или клиента) в данный период времени по сравнению с возможными затратами при постоянной величине объема оказываемых услуг.

Элемент затраты включает в себя две составляющие: затраты сервисного провайдера и затраты клиента. Как видно из рисунка 9.2.1, сервисный процесс может быть представлен тремя обособленными процессами или типами обслуживания:

сервисный провайдер оказывает услугу изолировано от клиента;

сервисный провайдер и клиент взаимодействуют в процессе обслуживания;

клиент получает услугу изолированно от провайдера (само-обслуживание).

Затраты сервисного провайдера в сервисном процессе (персонал, технологии, системы, информация, время и т.д.) оказывают прямое влияние на первый и второй процессы обслуживания и косвенно воздействует на третий процесс обслуживания, например, при формировании инфраструктуры сервисного процесса. Большинство сервисных организаций используют в процессе обслуживания свои собственные ресурсы. Однако лучшие сервисные организации могут обучать потребителей и управлять их затратами в процессе обслуживания, что подразумевает снижение производственных затрат и лучшую внутреннюю эффективность.

Затраты клиента (как личное участие клиента, так и участие лиц, оказывающих влияние на процесс обслуживания), оказывают непосредственное влияние на второй и третий процессы и косвенно влияют на первый, например, в виде передачи информации о невидимой части процесса обслуживания. Таким образом, в отличие от традиционного подхода сервисная модель эффективности предполагает учитывать не только собственные издержки производства, но и затраты клиента при управлении внутренней эффективностью. В случае, когда сервисный провайдер оказывает услугу изолировано от клиента, при управлении эффективностью сервисной деятельности учитываются только затраты производителя; в случае взаимодействия продавца и покупателя услуги – затраты обоих участников сервисного процесса; при самообслуживании – затраты покупателя. Преимуществом использования категории «внутренняя эффективность» по сравнению с категорией «производительность» является то, что она способна генерировать в себе затраты не только сервисного провайдера, но и потребителя, в зависимости от того, какой из типов обслуживания используется.

Результаты процесса обслуживания двойственны, они включают в себя количественный результат (объем услуг) и качественный результат (качество услуги и процесса обслуживания). Управление внешней эффективностью, т.е. воспринимаемым качеством обслуживания, есть содержание результата сервисной концепции эффективности, потому что лучшее качество – самый простой способ увеличения продаж и роста выручки, и наоборот.

Внешняя эффективность сервисной деятельности – это оптимальная величина выпуска услуг определенного качества в данный период времени по сравнению с ожиданиями клиентов сервисного провайдера при постоянной величине затрат на производство данного объема услуг.

Внешняя эффективность способна отражать качество услуг в двух аспектах: в аспектах результата обслуживания (техническое качество) и в аспекте процесса обслуживания (функциональное качество). Она может выражаться в различных показателях соответствия качества услуг ожиданиям клиента: скорость обслуживания, простота доступа, осязаемые характеристики, удовлетворенность результатом и прочие.

Помимо внешней и внутренней эффективности, сервисная концепция включает в себя и третью составляющую – потенциальную эффективность. Это связано с тем, что сервисный провайдер в отличие от промышленного предприятия не всегда обладает способностью к чрезмерному росту объемов производства, что обусловлено снижением качества обслуживания, вызванного большим количеством оказываемых услуг или клиентов.

Потенциальная эффективность сервисной деятельности – это способность сервисного провайдера производить потенциально возможный объем услуг определенного качества по сравнению с имеющимся спросом на данные услуги. При оценке потенциальной эффективности количество оказанных в определенный период времени услуг сопоставляется с оптимальной величиной производственной мощности сервисного провайдера.

Количественный результат сервисной деятельности обусловлен спросом (рис. 9.3.). Если спрос совпадает с производственной мощностью сервисного провайдера, то потенциальная эффективность оптимальна. Если спрос чрезмерный, то потенциальная эффективность выходит за пределы оптимума, т.е. фирма провайдер выполняет объем услуг больший, чем потенциально возможно, однако здесь может быть негативный эффект в виде ухудшения качества услуг. Если спрос ниже потенциальной мощности, потенциальная эффективность низкая по сравнению с оптимальной.

Таким образом, внутренняя (затратная) эффективность или эффективность использования ресурсов – это одна сторона сервисной эффективности, внешняя эффективность или способность генерировать выручку из этих ресурсов – другая сторона, при этом воздействие на эффективность сервиса оказывает и потенциальная эффективность – величина спроса на услуги провайдера. Достижение общей эффективности сервисной деятельности есть обеспечение всех трех видов эффективности.

|

Рисунок 9.2.2 – Сервисная эффективность как синтез внутренней, внешней и потенциальной эффективности. |

Эффективность сервисной деятельности – это синтез внешней, внутренней и потенциальной эффективности – это способность сервисного провайдера оказывать оптимальное количество услуг определенного качества по сравнению с ожиданиями клиентов и имеющимся спросом на данные услуги при оптимальном использовании затрат (сервисного провайдера и клиента) по сравнению с возможными затратами на производство данного объема услуг в данный период времени.

Ускоренное развитие сферы услуг, начиная со второй половины XX в. повлекло за собой повышение материального благосостояния людей и улучшение качества их жизни. Как известно, в конце XIX в. Э.Энгелем была установлена статистическая зависимость изменения структуры потребления от роста доходов населения. Первый закон Э.Энгеля гласит: чем выше уровень доходов, тем меньшая часть денежных доходов потребителей расходуется на продовольственные товары низшего качества. Согласно второму закону: чем выше благосостояние населения и чем выше уровень доходов, тем большая часть расходов потребителя приходится на продовольственные товары высшего качества и на услуги, связанные с развитием человека. Следовательно, высокому уровню благосостояния и высокому качеству жизни населения соответствует низкая доля расходов на питание и высокая доля расходов на услуги в семейном бюджете. Так, в странах с развитой рыночной экономикой доля питания в расходной части семейного бюджета составляет 18-20%, а доля услуг – 35-40%. Принято относить к бедным страны, где население половину семейного бюджета расходует на питание.

Установленная Э. Энгелем статистическая зависимость изменения структуры потребления по мере роста доходов населения, послужила основной для дальнейших разработок в этом направлении: установления более сложных зависимостей платежеспособного спроса на товары и услуги разного рода от доходов, коэффициентов эластичности спроса по доходу и т.д.

Невысокий уровень эффективности сервисной деятельности вполне объясним. С одной стороны, услуги включают в себя такие высокотехнологичные капитало- и знание-интенсивные отрасли, как, к примеру, научные исследования, спутниковые телекоммуникации и здравоохранение, а с другой стороны, такие низко технологичные и трудо-интенсивные отрасли, как уборка улиц, стрижка газонов, сбор и утилизация отходов. В сфере услуг трудятся как наиболее высокообразованные и высокооплачиваемые работники (банкиры, ученые, врачи, финансисты, чиновники, риелторы), так и наименее образованные работники низкооплачиваемых профессий (водители, сторожа, почтальоны, носильщики и т.д.).

Каждый вид услуг, в свою очередь, может иметь собственную сложную классификацию. Например, насчитывается несколько сотен видов банковских и медицинских услуг, множество бытовых услуг и т.д. Поэтому в рамках одного вида сервисной деятельности услуги могут обладать различными отличительными признаками. В частности медицинские услуги включают в себя как капитало-интенсивные виды обслуживания, например, компьютерная диагностика и аппаратные виды лечения, зачастую не требующие высоких затрат труда, подготовки и квалификации персонал, так и трудо-интенсивные, например, хирургическое вмешательство и постановка диагноза, предполагающие наличие высокой квалификации и профессиональной подготовки. Таким образом, в связи с чрезвычайной разновидностью услуг влияние научно – технического прогресса действительно может быть не столь заметно в рамках одной отрасли.

ЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИКА

ффективность

использования ресурсов Эффективность

использования ресурсов

ффективность

использования ресурсов Эффективность

использования ресурсов

стандартизированной

продукции

стандартизированной

продукции Рост

экономики Высокая

конкурентоспособность

Рост

экономики Высокая

конкурентоспособность