- •Введение

- •1. Эксплуатационные свойства мобильных энергетических средств

- •1.1 Общие положения

- •1.2 Эксплуатационные показатели двигателей

- •1.3 Примеры решения задач

- •1.4 Тягово-сцепные свойства тракторов

- •1.5 Примеры решения задач

- •2. Эксплуатационные свойства рабочих машин

- •2.1 Расчет эксплуатационных свойств рабочих машин

- •2.2 Примеры решения задач

- •3. Расчет состава машинно-тракторных агрегатов

- •3.1 Способы и методика расчета состава мта

- •3.2 Примеры решения задач

- •4. Организация движения машинно-тракторных агрегатов

- •4.1 Кинематические характеристики машинно-тракторных агрегатов

- •4.2 Вида и способы движения машинно-тракторных агрегатов

- •4.3 Примеры решения задач

- •5. Производительность и затраты труда при работе агрегатов

- •5.1 Расчет производительности агрегатов

- •5.2.Расчет эксплуатационных затрат при работе агрегатов

- •5.3 Примеры решения задач

- •6. Использование транспорта в сельском хозяйстве

- •6.1 Общие положения

- •6.2 Расчет производительности, норм выработки и расхода топлива при работе транспортных средств

- •6.3 Показатели работы транспортного парка

- •6.4 Рациональный состав транспортных средств

- •6.5 Транспортное обслуживание сельскохозяйственных процессов

- •6.6. Примеры решения задач

- •7.Техническое обслуживание машин

- •7.1 Система технического обслуживания и ремонта машин

- •7.2 Расчет трудоемкости технического обслуживания машин.

- •7.3 Планирование технического обслуживания и ремонта машин

- •3.3.1 Примеры решения задач

- •8. Ремонтно-обслуживающая база машинно-тракторного парка

- •9. Расчет нефтехозяйства

- •9.1 Организация снабжения нефтепродуктами

- •9.2 Расчет потребности в нефтепродуктах

- •9.3 Расчет нефтесклада и управление запасами топлива

- •9.4 Примеры решения задач

- •Заключение

1.4 Тягово-сцепные свойства тракторов

В процессе выполнения сельскохозяйственных работ на машинно-тракторный агрегат действуют различные силы: движущая агрегат сила F, сила сопротивления перекатыванию трактора Pf, сила инерции Pj, сила сопротивления воздушной среды Pb, сила сопротивления подъему (продольная составляющая силы тяжести трактора) Ра и сила тягового сопротивления рабочей машины или агрегата Ra (продольная составляющая силы тягового сопротивления агрегата).

С определенным допущением считается, что скорости движения агрегатов постоянны (кроме разгона и торможения) и сравнительно невелики, поэтому силы Pj и Pb в расчетах принимаются равными нулю.

Соотношение действующих на машинно-тракторный агрегат сил в этом случае представляется в следующем виде:

![]() или

или

![]()

где -

![]() - сумма сил сопротивления движению, кН.

- сумма сил сопротивления движению, кН.

![]() (1.5)

(1.5)

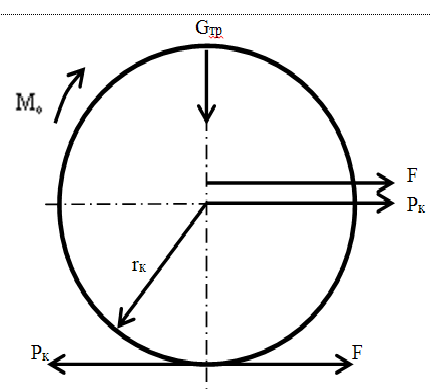

Движущая агрегат сила F возникает за счет взаимодействия движителя трактора (колеса или ведущей звездочки гусеницы) на который от двигателя передается крутящий момент, с почвой (рис. 4). Величина этой силы всегда ограничивается или касательной силой Pк, с одной стороны, или силой сцепления трактора с почвой Fсц– с другой.

Рисунок 4 - Механизм образования движущей силы.

Касательная сила макет быть определена по формуле:

![]() (1.6)

(1.6)

где

![]() - радиус качения ведущего колеса, м;

- радиус качения ведущего колеса, м;

![]() -

передаточное число трансмиссии;

-

передаточное число трансмиссии; ![]() -

механический к.п.д. трансмиссии.

-

механический к.п.д. трансмиссии.

Значения касательной силы определяются, в основном, мощностными показателями двигателя. Сила сцепления трактора с почвой Fсц зависит от сцепного веса трактора Gсц и коэффициента сцепления с почвой μ:

![]() (1.7)

(1.7)

Коэффициент μ зависит от плотности и состава почвы, ее влажности, а также от конструкции почвозацепов ведущих колес.

Для расчетов коэффициент μ выбирается из приложения (таблица 1 П.).

Сцепной вес гусеничных тракторов и тракторов со всеми ведущими колесами принимается равным силе тяжести (весу) трактора, т.е. Gсц=Gтр, а для колесных тракторов с одной ведущей осью -Gсц≈2/3Gтр.

Величина силы Fcц, может быть увеличена путем улучшения сцепных свойств движителей тракторов (за счет применения сдвоенных колес или уширенных гусениц и т.д.), а также путем увеличения сцепного веса трактора (с помощью гидроувеличителя сцепного веса ГСВ или заливкой воды в колесные шины).

В расчетах за движущую силу принимают касательную силу Pк (F = Pк), если Pк ≤ Fcц в том случае, когда Pк > Fcц за движущую силу принимают Fcц (F = Fcц).

В практике эксплуатационных расчетов требуется значение такого показателя, как тяговое усилие трактора Рт. Значение этого показателя всегда меньше касательной силы Pк, Рт может быть равно Pк только чисто гипотетически - при наличии горизонтальной и абсолютно твердой поверхности и абсолютно твердых колес.

Фактически же тяговое усилие трактора можно представить в виде соотношения:

![]() (1.8)

(1.8)

![]() (1.9)

(1.9)

![]() .

(1.10)

.

(1.10)

Сила сопротивления перемещению трактора Pf определяется по формуле:

![]() (l.11)

(l.11)

где f коэффициент сопротивления качению; Gтр - вес трактора, кН.

Сила сопротивления подъему (при движении трактора на подъем) Р определяется из выражения:

![]() (1.12)

(1.12)

где α - угол подъема, град.

Значения Neн, Meн, iтр и ηтр, необходимые для расчетов номинальной касательной силы Ркн приведены в табл. 3 П. и 4 П.

Механический к.п.д. трансмиссии (гусеничных и колесных тракторов) определяется по формулам:

![]() (1.13)

(1.13)

![]() (1.14)

(1.14)

где ηц - к.п.д. одной пары соответственно цилиндрических и конических зубчатых колес трансмиссии трактора (таблица 2 П.); α и β - число пар цилиндрических и конических зубчатых колес, находящихся в зацеплении (табл. 3 П. и 4 П.); ηr - механический к.п.д. гусеничной цепи (обычно ηr = 0,95…0,97).

При расчете касательной силы Ркн радиус качения rк определяется для гусеничных тракторов - как радиус ведущей звездочки (таблица 4 П.), а для колесных тракторов - по формуле:

![]() (1.15)

(1.15)

где rо - радиус стального обода колеса, м; hш - высота профиля шины ведущих колес, м.

Следует учитывать, что при расчете агрегатов с приводом от вала отбора мощности (ВОМ) касательная сила Рк уменьшается на некоторую величину определяемую из формулы:

![]() (1.16)

(1.16)

где Nвом – мощность привода ВОМ, кВт (таблица11 П.); ηвом -к.п.д. ВОМ (обычно ηвом = 0,95).

Для определения рабочей скорости МТА применяется следующая формула:

![]() (1.17)

(1.17)

где Vт - расчетная скорость движения трактора при номинальной частоте вращения коленчатого вала, сек-1; п - действительная частота вращения коленчатого вала двигателя, сек-1; δ - коэффициент буксования ведущих колес трактора, %.

Коэффициент δ определяется из тяговых характеристик (таблица 5 П. и 6 П.). Показатели, характеризующие тяговые возможности трактора и режимы его работы, определяются следующими соотношениями:

![]() (1.18)

(1.18)

![]() (1.19)

(1.19)

Степень тяговой загрузки трактора может быть оценена коэффициентом использования тягового усилия ξрт или коэффициентом использования максимальной тяговой мощности ξNт:

![]() (1.20)

(1.20)

![]() (1.21)

(1.21)

где Rа - тяговое сопротивление агрегата, кН.

Условия и степень использования мощности трактора характеризует его тяговый к.п.д.:

![]() (1.22)

(1.22)

Для тягово-приводных агрегатов тяговый к.п.д. определяется по формуле:

![]() (1.23)

(1.23)

Рациональные значения ξрт находятся в пределах 0,8...0,94 (при пахоте) и 0,92...0,97 (при выполнении других работ) (таблица 6).

Для удобства выполнения расчетов различных эксплуатационных показателей тракторов обычно пользуются их тяговыми характеристиками.

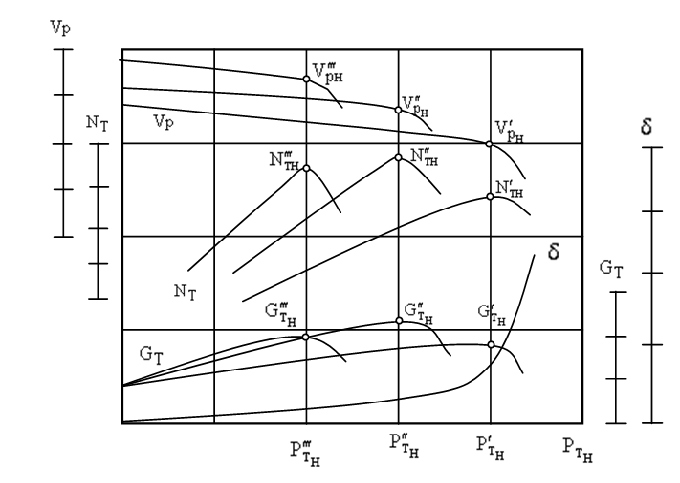

Тяговые характеристики тракторов представляют собой графическое (рисунок. 5) изображение зависимостей тяговой мощности NT, рабочей скорости Vр, часового Gт расхода топлива, а также коэффициента буксирования движителей от величины силы тяги Рт (которая формируется внешним сопротивлением движению трактора) на различных передачах.

Рисунок 5 - Тяговая характеристика тракторов.

Тяговые характеристики

тракторов получены по экспериментальным

данным их полевых испытаний на

горизонтальных участках с различным

агрофоном (на стерне колосовых культур,

на поле, подготовленном под посев и

т.д.). Они также могут быть представлены

в табличном виде (таблиц 5 П. и 6 П.). Из

графика (рисунок 5) можно понять, что

максимальным значениям тяговой мощности

![]() (определяемым как номинальные) на

каждой из передач соответствуют

номинальные значения тягового усилия

(определяемым как номинальные) на

каждой из передач соответствуют

номинальные значения тягового усилия

![]() (

(![]() ,

,![]() и

т.д.), рабочей скорости (

и

т.д.), рабочей скорости (![]() ,

,![]() и

т.д.) и часового расхода топлива

и

т.д.) и часового расхода топлива

![]() (

(![]() ,

,![]() и

т.д.).

и

т.д.).