- •1. Сущность соц-го проектирования.

- •2. Объектно- ориентированный подход. Проблемно – ориентированный подход.

- •3. Понятие проекта, применяемое в project management.Социальный проект.

- •4. Определение понятия «социальный проект». Предмет социального проектирования

- •5. Типология проектов.

- •6. Организационная структура проекта

- •7. Структурный план проекта.

- •Вопрос 8. Процессный план проекта.

- •9. Планирование времени. Материальное и ресурсное планирование.

- •10. Жизненный цикл проекта. Структура текстового описания проекта.

- •11. Рождение замысла проекта. Концепция проекта.

- •12. Документация проекта

- •13. Актуальность проекта. Дерево проблем. Цель проекта. Дерево целей. Проблемно-целевой ромб. Задачи проекта.

- •15. Ресурсы проекта.

- •16. Ресурсные конфликты и их разрешение.

- •17. Обоснование проекта

- •18. Планирование проекта

- •19. Методы коллективной работы над проектом. Мозговая атака. Метод синектики. Деловая игра.

- •20.Руководитель и команда проекта.

- •21. Социальная диагностика. Необходимость диагноза и прогноза. Особенности социальной диагностики.

- •22. Социальный показатель. Ошибки при установлении социальных показателей.

- •23 . Норматив. Критерий минимальности. Критерий оптимальности. Способы социальной диагностики.

- •24. Особенности прогнозирования социальных явлений и процессов. «Эффект Эдипа». «Эффект Пигмалиона».

- •25. Социальная экспертиза. Понятие социальной экспертизы. Цель и задачи социальной экспертизы. Предмет социальной экспертизы.

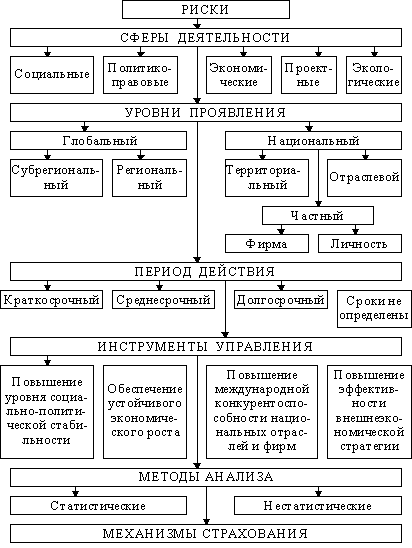

- •26. Управление рисками. Современная концепция рисков

- •27. Виды рисков.

- •28. Планирование управления рисками.

- •29. Оценка рисков. Выявление и анализ рисков. Мониторинг рисков.

- •30. Кадровое обеспечение проекта. Оптимизация готовности персонала к реализации проекта.

- •32. Функции и задачи контроллинга

- •33. Контроль над предметной областью проекта и над временем.

- •34. Фазы контроллинга. Коррекция проекта по итогам мониторинга.

26. Управление рисками. Современная концепция рисков

Управление рисками — процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией.

Современная экономическая наука представляет риск как вероятное событие, в результате наступления которого могут произойти только нейтральные или отрицательные последствия. (Если событие предполагает наличие как положительных, так и отрицательных результатов, и в отдельных изданиях именуется спекулятивным риском, то оно исследовано экспертами не добросовестно. Эти события (а не событие) имеют дуальную природу и всегда (!) могут быть разделены на «шанс» (предполагаемое событие, способное принести кому-либо полезность, выгоду, прибыль) и «риск» (предполагаемое событие, способное принести кому-либо ущерб, убыток). Дуальные события могут быть сопутствующими (реализация шанса может повлечь за собой риск или наоборот), взаимоисключающими (игра в орлянку) или независимыми (реализация шанса и риска не зависит друг от друга, а определяется обстоятельствами и неопределенностью). Именно поэтому, в целях создания стройной системы взглядов на риск-менеджмент, следует признать все риски чистыми, а дуальные события определенные как «спекулятивные» подвергать повторному анализу).

Цель риск-менеджмента в сфере экономики — повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов с помощью защиты от реализации чистых рисков.

В современных исследованиях с разных точек зрения рассматривается и природа риска. Выделяют субъективную и объективную вероятность.

Достаточно широко распространена субъективная концепция риска.

С этой позиции риск всегда субъективен, «поскольку выступает как оценка человеком поступка, как сознательный выбор с учетом возможных альтернатив. Субъективная концепция ориентирована на субъект действия, учитывает осознание последствий, выбор варианта поведения» с этой точки зрения проявление риска всегда связано с волей и сознанием человека, «риск - это выбор варианта поведения с учетом опасности, возможных последствий»

27. Виды рисков.

По видам деятельности риски подразделяются на социальные, политико-правовые, экономические, проектные (техногенные), экологические. Аналогично по видам деятельности рисков.

Социальные риски – это риски, обусловленные изменением качества трудовых ресурсов, профессиональной мобильности, социальной лояльности, характером национальных, религиозных и трудовых конфликтов, уровнем и структурой потребления, психологического отношения к рискам (антипатия – предпочтение риска).

Бедность, недоступность образования и медицинских услуг, ограничения на выбор профессии, места работы, рост квалификации, национально-религиозная дискриминация, классовое противостояние – факторы, характеризующие уровень социальной нестабильности, неэффективность социальной политики и, как следствие, рост социальных рисков.

Социальные риски неразрывно связаны с такими базисными принципами рыночной экономики, как свобода профессионального выбора, профессиональной мобильности и движения трудовых ресурсов, социальная защищенность нетрудоспособной части населения. Масштаб и характер этих рисков обусловлен неэффективным и нерациональным использованием творческих способностей и дарований индивидов, неэффективной системой социальной защиты нетрудоспособных. Поэтому чем больше общество предоставляет людям возможностей по изменению своего социально-профессионального статуса и создает более устойчивую и справедливую (наступление первичного права социальной поддержки и льгот при доходах ниже прожиточного минимума) систему социальной защиты, тем ниже уровень вероятности наступления социальных рисков.

Однако наличие возможностей (свобод) изменения социально-профессионального статуса и стимулов к социальному самообеспечению показывает лишь абстрактную вероятность минимального уровня социальных рисков. Для того чтобы она реализовалась в форме конкретной реальности, необходимо, чтобы индивиды имели для этого соответствующие ресурсы. Одним из таких факторов является социально-психологическая готовность людей минимизировать риски посредством управленческо-волевых действий по созданию индивидуальных страховых фондов, повышения уровня образования и квалификации, смены места работы и жительства и др. Неготовность людей направлять часть своего индивидуального дохода на нейтрализацию абстрактных рисков социальных потерь от нерационального и неэффективного использования их творческого потенциала ведет к росту общего объема социальных рисков.