- •Министерство образования и науки рф

- •«Национальный исследовательский томский политехнический университет»

- •Содержание

- •Краткая характеристика геологического строения объекта исследований

- •Методика и технология проведения полевых сейсморазведочных работ

- •Характеристика изученности площади исследований Линейного месторождения

- •Расчет оптимальной системы наблюдений метода огт

- •Расчет и построение теоретического профиля всп и скоростного закона

- •Расчет функции запаздывания волн-помех

- •Расчет параметров оптимальной системы наблюдений

- •Изображение системы наблюдений на развернутом профиле См. Приложение 1.

- •Технология полевых сейсморазведочных работ

- •Условия возбуждения упругих волн

- •Взрыв на поверхности заряда весом 50 г.;

- •Взрыв такого же заряда в скважине на глубине 8 м.

- •Условия приема упругих волн

- •Выбор аппаратурных средств и спецоборудования

- •Организация полевых сейсморазведочных работ

- •Обработка и интерпретация данных сейсморазведки

- •Методология определения параметров пространственных систем наблюдения в сейсморазведке 3d

- •Общие сведения о системах наблюдений

- •Различные методики пространственных систем наблюдений

- •Пример расчета параметров проектируемой системы наблюдений съемки 3d

Различные методики пространственных систем наблюдений

В настоящее время системы наблюдений существенно усложнились и «вручную» практически никто не считает, а применяют специальное программное обеспечение для проектирования 3-мерной сейсморазведки. В России наиболее распространен пакет проектирования MESA компании GMG. Основными критериями при оценке оптимальности системы наблюдений остается равномерность распределения поля кратности по площади, удалений и азимутов в бине и в ряду бинов, соответствие шага сети точек исследования и удалений изучаемым объектам и некоторые другие. [4]

Основными из используемых форм визуализации для анализа системы наблюдения пространственной расстановки являются:

распределение удалений и азимутов в сейсмограммах ОСТ по площади;

распределение кратности по удалениям в сейсмограммах ОСТ по площади;

распределение количества трасс по удалениям;

распределение кратности по количеству бинов;

график распределения азимутов по количеству трасс;

диаграмма распределения количества трасс по азимутам и удалениям;

распределение ближних и дальних удалений;

распределение удалений в параллельных рядах бинов.

С развитием методов интерпретации выявились и недостатки наиболее широко используемых сегодня ортогональных систем в 3D сейсморазведке. Это, в первую очередь, касается существенного изменения спектров удалений по площади. В бинах, расположенных рядом с линиями приема, и в бинах, находящихся между линиями ПП, они разные, поэтому при любых видах динамического анализа (особенно – до суммирования) на картах параметра появляются так называемые «футпринты», т.е. следы системы наблюдения. Поэтому для применения современных видов анализа при интерпретации целесообразно либо сгущать сеть линий приема-возбуждения, либо «уходить» от ортогональных систем наблюдений. Второе более предпочтительно по экономическим и экологическим соображениям.

На сегодня известно большое количество различных систем более оптимальных по сравнению с используемыми. Далее будут рассмотрены наиболее основные из них.

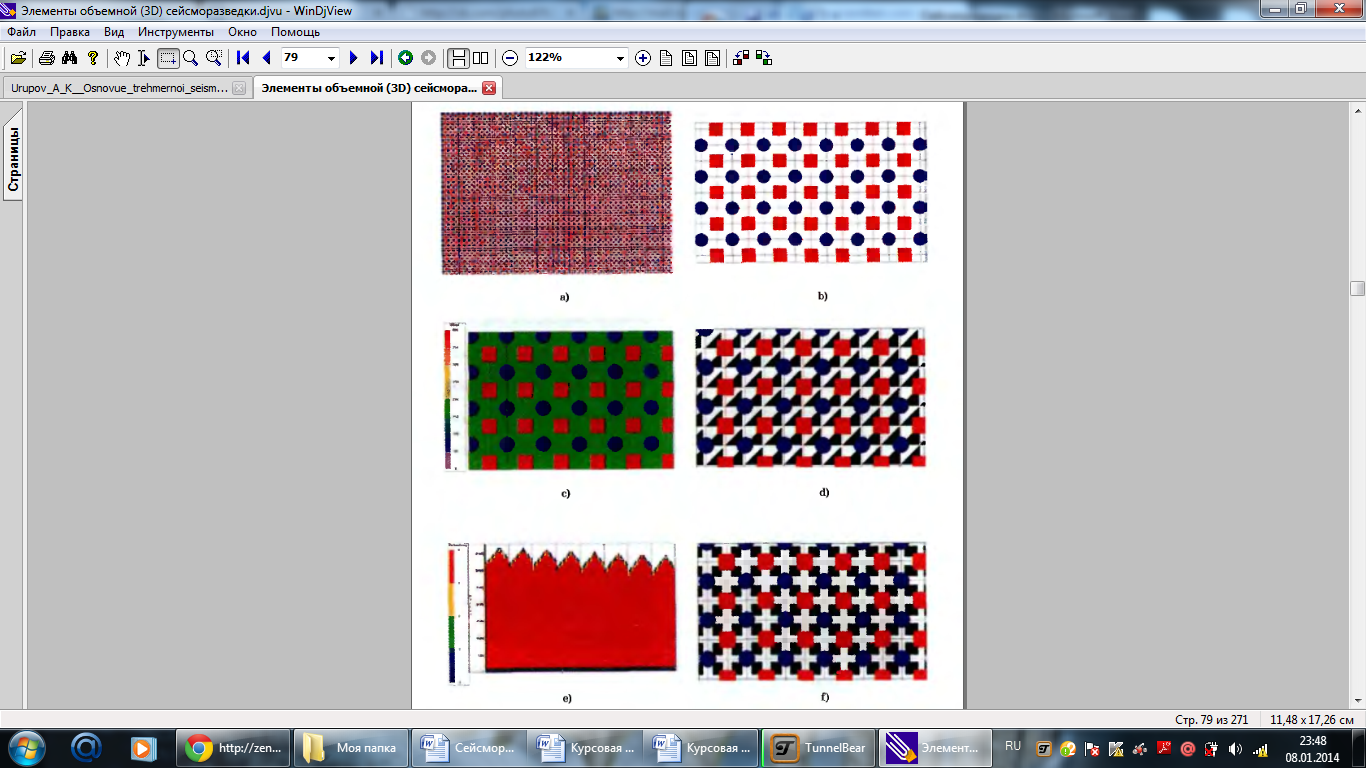

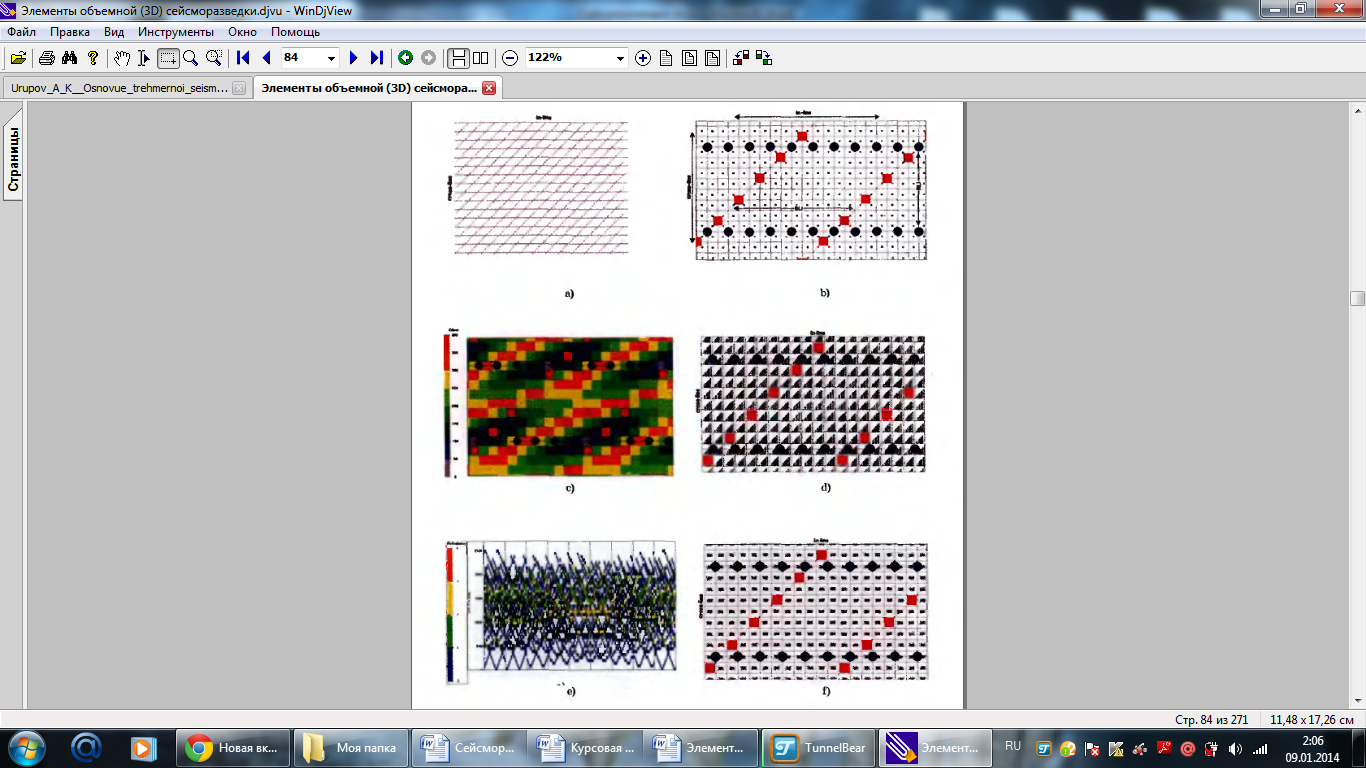

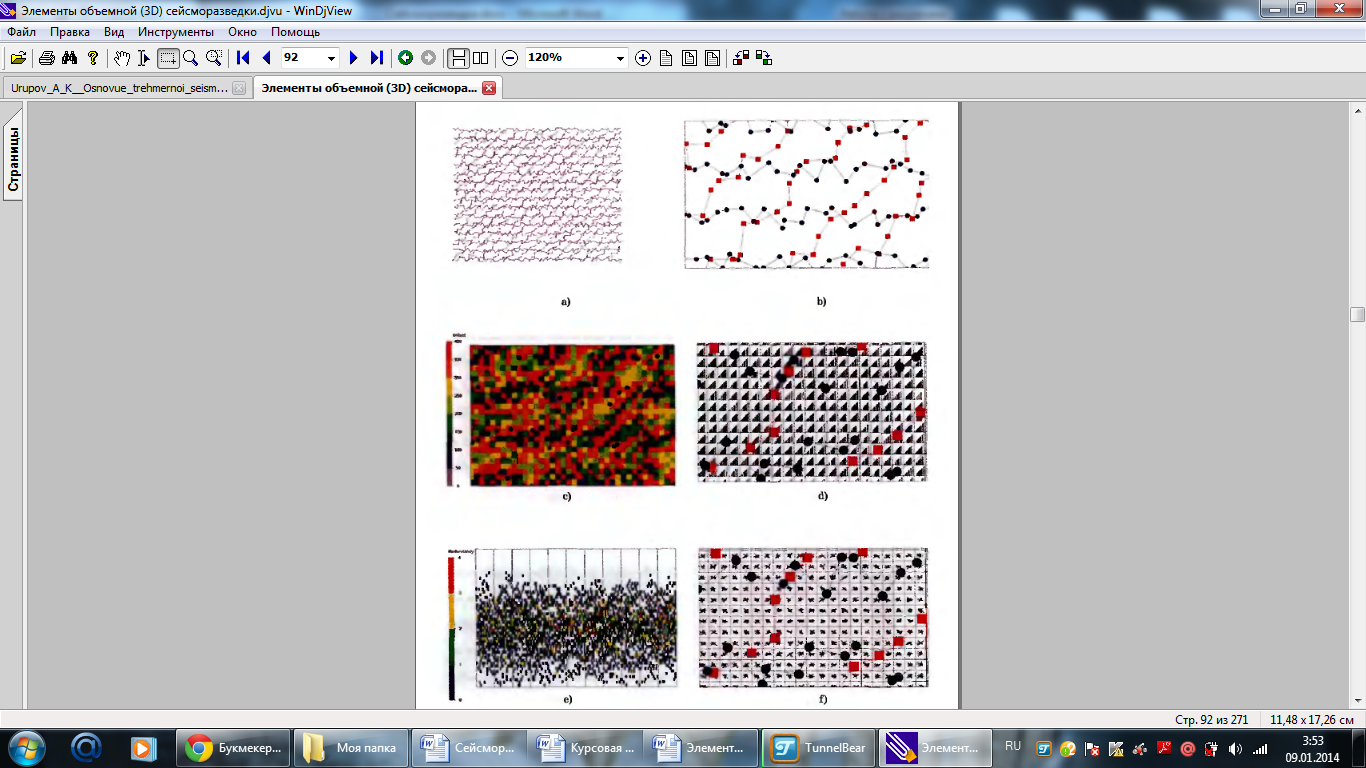

Полная 3D (FULL-FOLD 3D). Полная 3D съемка заключается в том, что пункты возбуждения и приема располагаются на поверхности равномерно по двумерной сетке. Интервал между позициями ПП и ПВ равен шагу между линиями ПП и ПВ. Размер ячейки сети совпадает с размером бина (рис. 17, а, b). Получаемые при этом распределения удалений и азимутов показаны на рис. 17, e-f. Эта система приемлема при наличии большого количества каналов. Все следующие варианты систем полевого сбора данных являются частными случаями полной 3D и выбираются на основе анализа соотношения цена-качество.

Рис. 17. Система наблюдений «полная» 3D: схема расположения ПВ и ПП (a), увеличенный фрагмент расположения ПВ и ПП (b), распределение ближних удалений Xmin (c), распределение удалений в бинах (d), распределение удалений в параллельных рядах бинов (e), распределение азимутов в бинах (f)

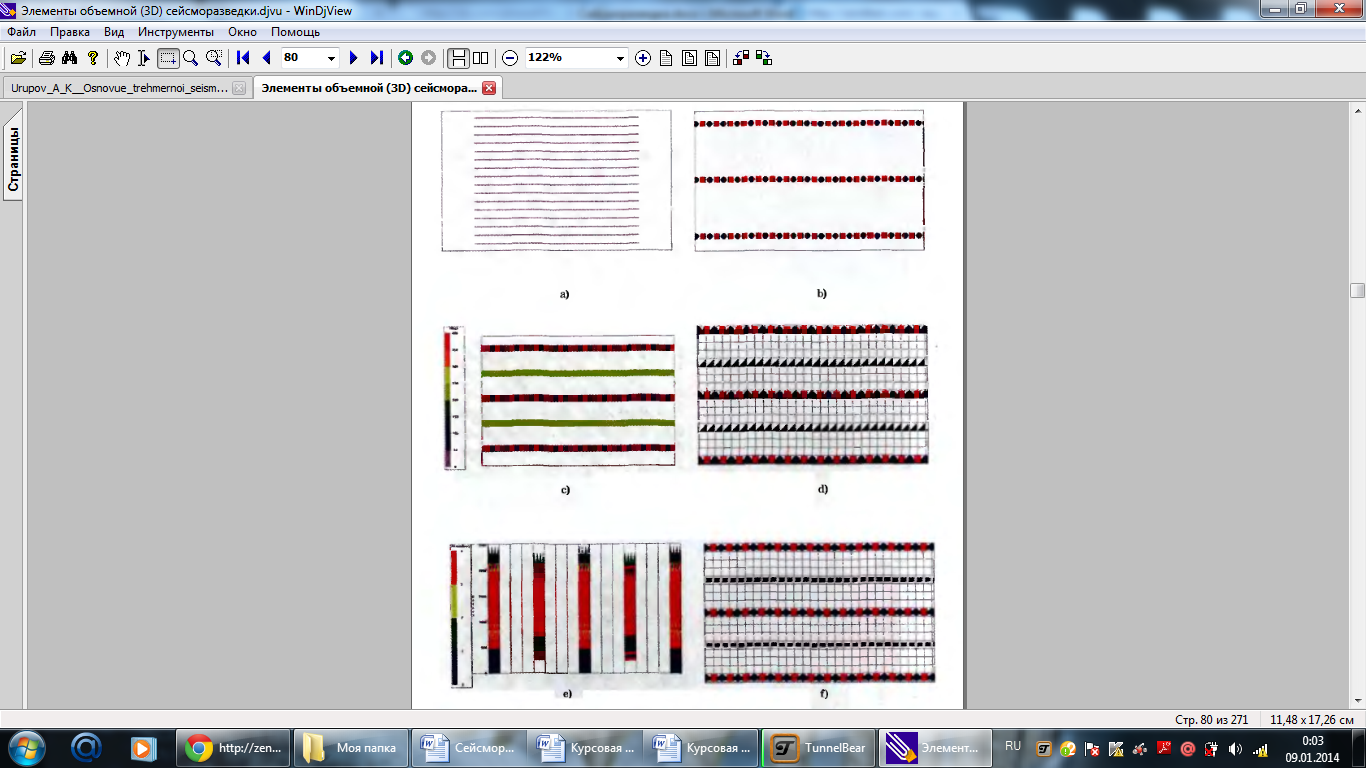

Система «Прокос» (SWATH). Система наблюдений типа «Прокос» использовалась на начальных этапах применения 3D сейсморазведки (рис. 18, а, b). В Советском Союзе эта система называлась «продольно-непродольное профилирование». В этом случае линии источников и приемников располагались параллельно и обычно совпадали. Регистрация ведется не только на линии приема, совпадающей с линией возбуждения, но и на соседних параллельных линиях приема с получением линий точек отражения (ОСТ) между парами линий ПП и ПВ. При этом Хmin имеет значение, близкое к нулю на линии, где проходит возбуждение сигналов, и меняется с интервалом, равным шагу между линиями приемников (рис. 18, с). Получаемое распределение удалений в ОСТ (в бине) достаточно оптимально (рис. 18, d,e). Однако большой шаг выборки по линии кросслайнов приводит к большому количеству «пустых» бинов. Распределение азимутов очень «узкое» (при малом количестве линий приема) и зависит от числа линий приемников в расстановке и интервала между ними (рис. 18, а). В основном применяют позиционирование пунктов возбуждения между пунктами приема. Систему «Прокос» используют, обычно, в тех случаях, когда имеются сложные поверхностные условия или когда необходимо минимизировать затраты на проведение работ.

Технологичность такой системы очевидна, но она достигается за счет неоптимального распределения азимутов и большого шага по оси кросслайн. В случае морской сейсморазведки из-за особенностей буксировки источников и приемников требование сохранения правильной геометрии не соблюдается. Для получения относительно равномерного «ковра» кратности делают увеличенные перекрытия между «прокосами». Описанные выше системы имеют, так называемую, параллельную геометрию.

Технологичность такой системы очевидна, но она достигается за счет неоптимального распределения азимутов и большого шага по оси кросслайн. В случае морской сейсморазведки из-за особенностей буксировки источников и приемников требование сохранения правильной геометрии не соблюдается. Для получения относительно равномерного «ковра» кратности делают увеличенные перекрытия между «прокосами». Описанные выше системы имеют, так называемую, параллельную геометрию.

Рис. 18. Система наблюдений «Прокос» : схема расположения ПВ и ПП (а), увеличенный фрагмент расположения ПВ и ПП (b), распределение ближних удалений Xmin (с), распределение удалений в бинах (d), распределение удалений в параллельных рядах бинов (е), распределение азимутов в бинах (f)

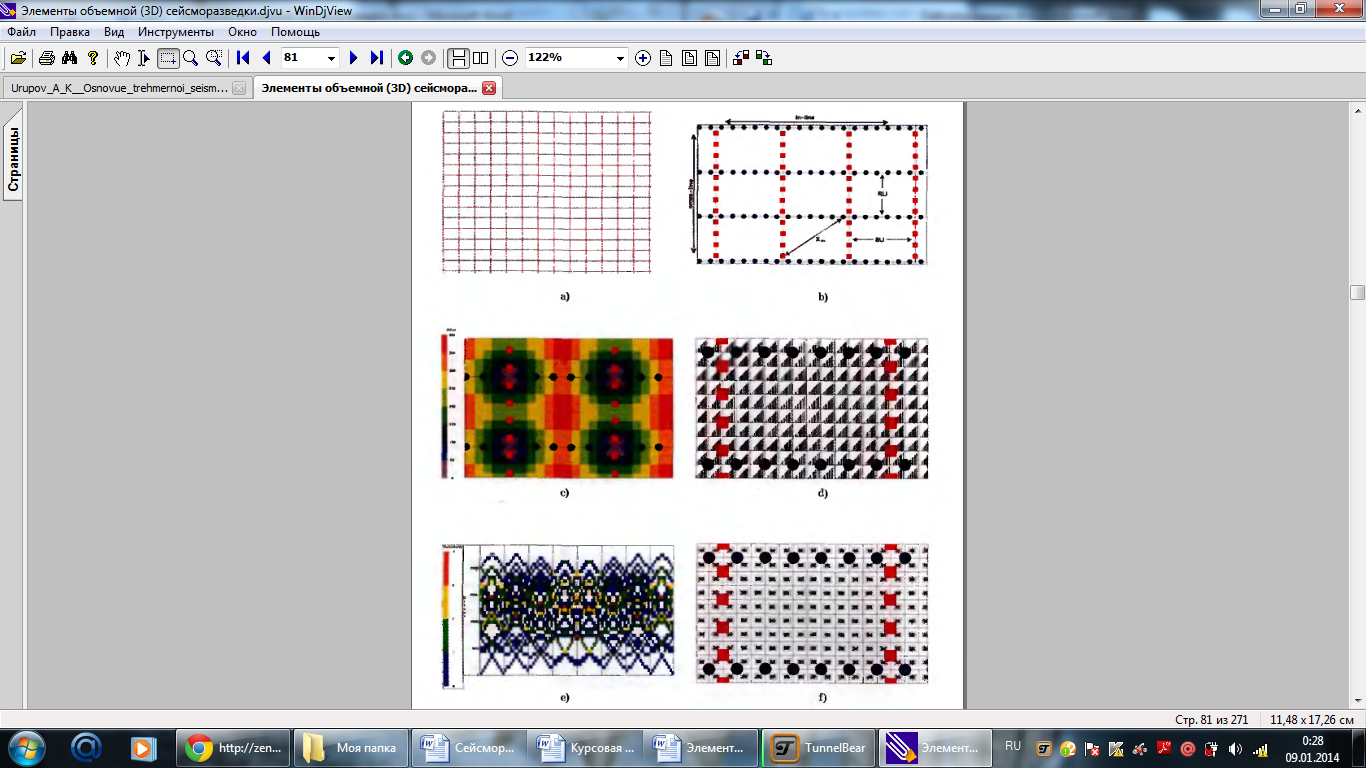

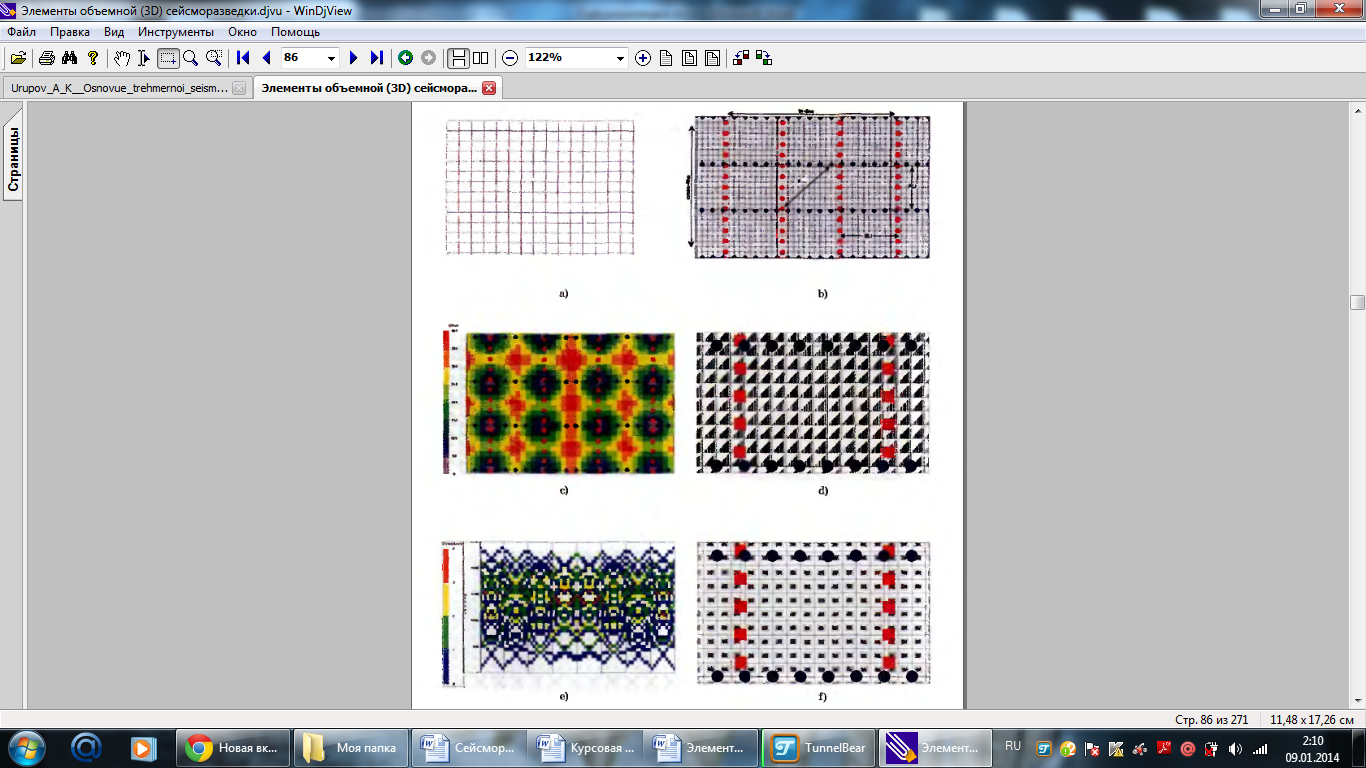

Ортогональная система. В основе лежит ортогональное расположение линий приемников и источников (рис. 19, а-c). Такая система сбора данных удобна для раскладки и регистрации. Активные линии приемников обеспечивают прямоугольное поле точек отражения вокруг каждого пикета возбуждения, которое накладывается на поле от соседних ПВ с формированием «ковра» кратности. Поле точек отражения от одного ПВ часто имеет более длинную ось в направлении приема. При этом необходимо соблюдать требования по максимальному удалению пункт взрыва – пункт приема. Если удаление в направлении инлайн близко к оптимальному, то на дальних от ПВ линиях оно будет завышено и трассы не будут использованы в обработке. В зависимости от интервала между линиями приема отношение осей поля точек отражения от одного ПВ обычно составляет от 0,6 до 1,0. Очень распространен вариант соотношения осей – 0,85.

Система, как правило, центральная, хотя это не обязательное условие. При работе в районах с большими углами падения отражающих границ могут быть использованы и асимметричные расстановки. Переход с симметричных на несимметричные может быть также полезен в случае недостатка оборудования. Эта технология позволяет получить кондиционный материал с меньшим количеством каналов. Ортогональные системы удобны также тем, что линии приема могут быть разложены с опережением с достижением высокой производительности «отстрела». Параметр X имеет самое малое значение на пересечениях линий ПВ и ПП и увеличивается к центру полигонов, образуемых этими линиями. Распределение удалений в бине достаточно оптимально (в зависимости от числа каналов в расстановке), но ухудшается к центру полигонов, где малые удаления отсутствуют. Удаление ПВ-ПП в параллельных рядах бинов также имеет тенденцию к изменению от периферии к центру полигонов. Это приводит к появлению в окончательных материалах сейсморазведки 3D эффектов, связанных с системой наблюдения при получении данных «в поле» (так называемые «футпринты»).

Распределение азимутов в ортогональных системах наблюдения достаточно однородно, если используются широкоапертурные расстановки приемников. [4]

Рис. 19. Ортогональная система наблюдений: схема расположения ПВ и ПП (а), увеличенный фрагмент расположения ПВ и ПП (b), распределение ближних удалений Xmin (с), распределение удалений в бинах (d), распределение удалений в параллельных рядах бинов (е), распределение азимутов в бинах (f)

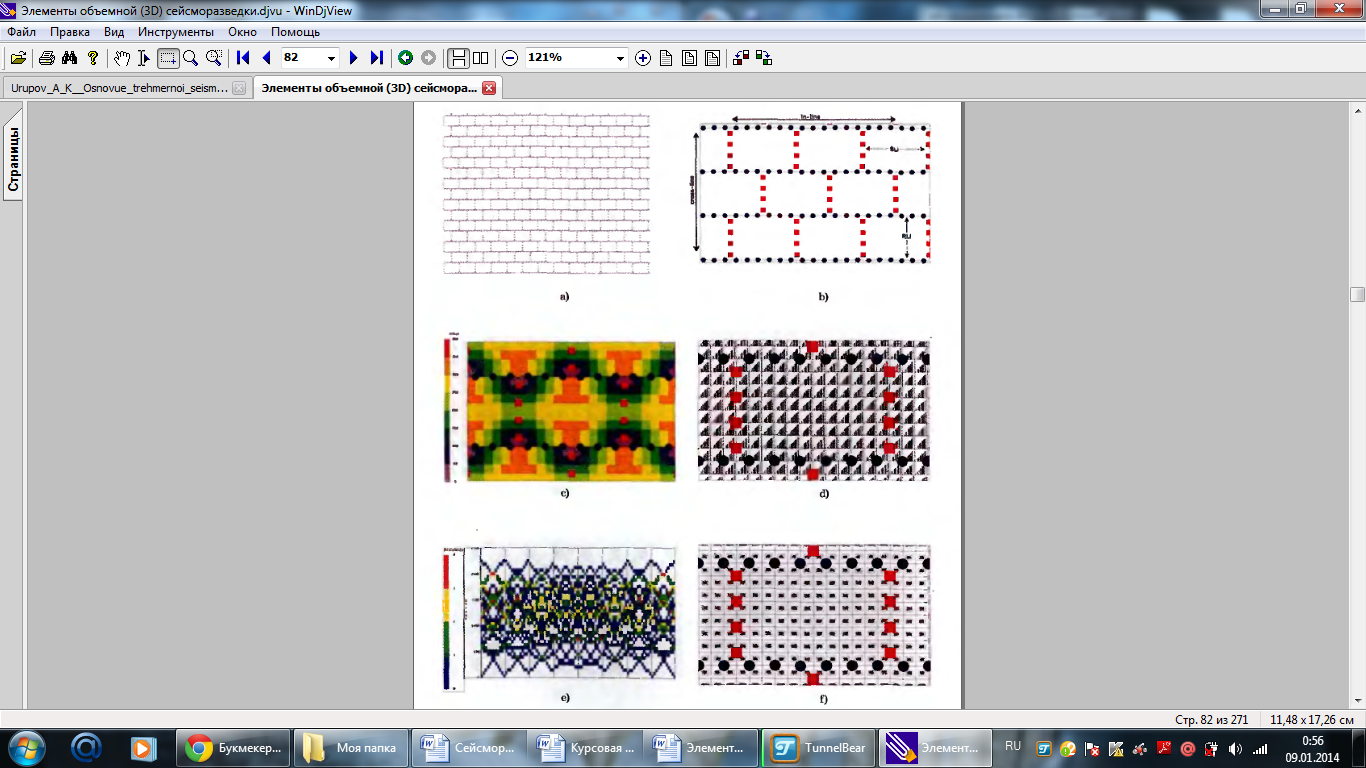

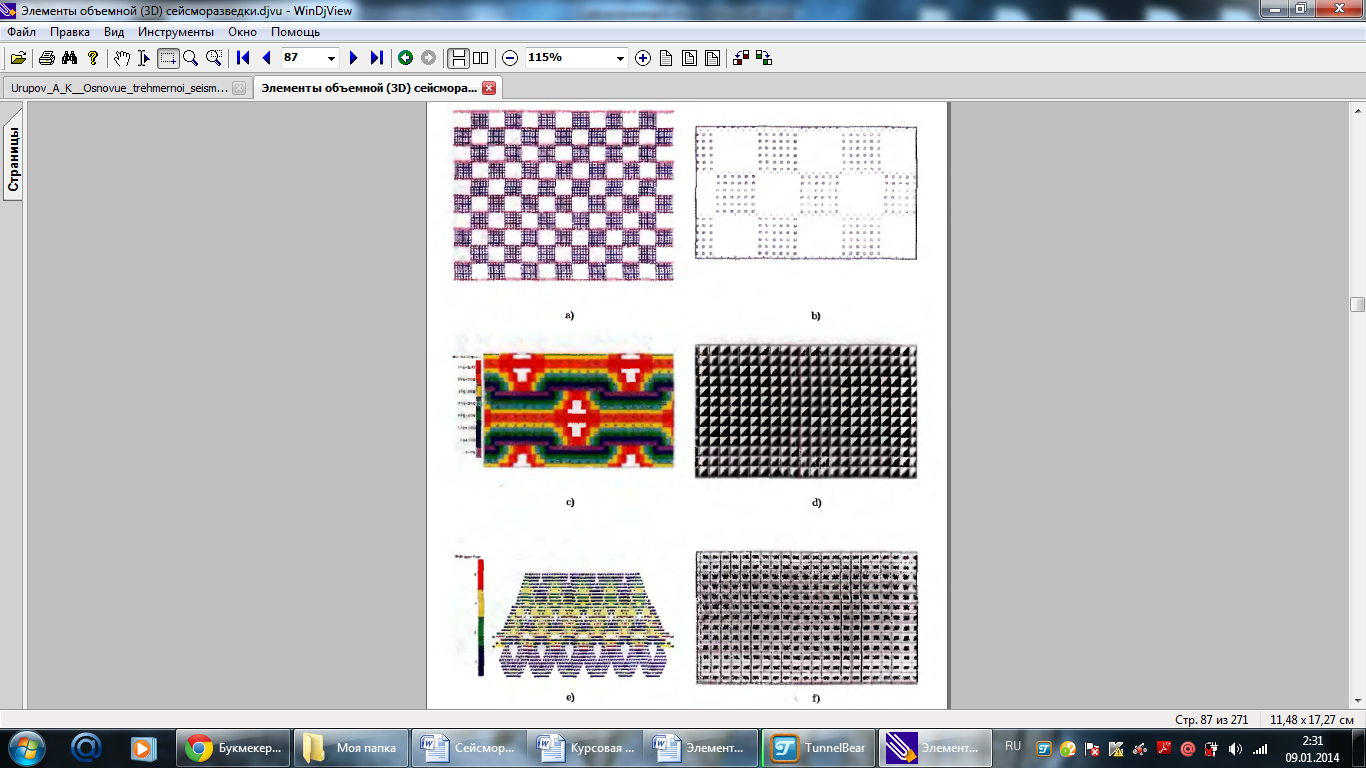

Система «кирпич» (brick). Система наблюдений типа «кирпич» (рис. 20, а, b) была разработана с целью улучшения распределения удалений по сравнению с ортогональными системами. Перемещая группы источников, лежащих в соседних интервалах между линиями приема, на половину расстояния между линиями возбуждения, получается более равномерное распределение удалений в бинах по площади. Необходимо отметить, что квадратная апертура (соотношение осей 1:1) «дает» примерно то же самое распределение удалений для ортогональной и кирпичной систем. Для более «узких» апертур распределение удалений кирпичной схемы превосходит соответствующие характеристики ортогональной схемы. Если рассматривать одинаковые полигоны линий ПВ, ПП, то можно показать, что максимальное минимальное удаление X значительно меньше, чем в ортогональном проекте (рис. 20, c). Xmin в кирпичной схеме зависит от интервала между линиями приема. Эта система позволяет увеличить интервал между линиями приема без такого увеличения параметра X , как в ортогональных системах.

Удаления в параллельных рядах бинов более оптимальны по сравнению с ортогональной съемкой, что дает уменьшение эффекта «футпринт» (рис. 20, е). Система «кирпич» предполагает лучшее распределение азимутов для прямоугольных апертур сбора данных. Эти системы рекомендуется использовать в районах, где возможно свободное перемещение по поверхности (степи, пустыни, тундра).

Коррекция статических поправок остается проблемой для любой регулярной 3-мерной системы, если только это не полная 3D-(FULL-FOLD 3D), так как пункты возбуждения и приема не совмещены.

Система «кирпич» дает прерываемость в сейсмограмме общего пункта приема, так как линии возбуждения расположены по ломаной линии. Это приводит к небольшому эффекту «футпринт» от линии возбуждения.

Существует система «двойной кирпич», когда реализуют «прокос» с использованием четырех линий приема. Тройной кирпич используется с шестью линиями приема и четвертной кирпич – восемь линий приема. Во всех этих системах наблюдения регистрация ведется только с центральной линией возбуждения. При этом получают улучшение распределения удалений по сравнению с ортогональным вариантом.

Традиционно методику «кирпич» применяют для линий возбуждения, хотя по такому принципу могут расставляться и приемники. В районах со сложными поверхностными условиями линии возбуждения могут размещаться на дорогах, а линии приемников – по «кирпичной» схеме. Методика может быть использована и в варианте «кирпич-кирпич», когда и линии ПВ и линии ПП располагаются по «кирпичной» схеме.

Рис. 20. Система наблюдений «кирпич»: схема расположения ПВ и ПП (а), увеличенный фрггмент расположения ПВ и ПП (b), распределение ближних удалений Xmin (с), распределение удалений в бинах (d), распределение удалений в параллельных рядах бинов (е), распределение азимутов в бинах (f)

Неортогональные системы. Неортогональное расположение линий возбуждения и приема используется с целью получения распределения удалений, подобных системе «кирпич», но без таких недостатков как поворот на 900, прерывистые линии возбуждения. Особенностью неортогональных систем является расчет расстояния между пикетами возбуждения с тем, чтобы интервал проекций ПВ на линии приема был кратным размеру бина по оси X. Так, для угла наклона линии ПВ в 450 и шаге ПП 60 м. интервал ПВ считается как 60 м./cos45° = 85 м.

В этом случае получаемый размер бина будет сохраняться 30x30 м с положением точек ОСТ в центре бина.

На рис. 21, а дан пример неортогональной системы с углом между линиями ПВ и ПП, равным 450. Линия возбуждения располагается на «полке» между центральными линиями приема (рис. 21, b). На рис. 21,с показано распределение параметра X для данной неортогональной системы. Минимальные удаления связаны с расстоянием между линиями приема и углом наклона линии ПВ. Распределение удалений для 450 варианта достаточно оптимально (рис. 21, d, е). Распределение азимутов также хорошее и зависит от числа линий приема в активной расстановке (рис. 21, f).

Отдельный вариант неортогональной системы заключается в повторении проекции линии ПВ на каждую вторую линию приема. Для этого случая угол между линиями возбуждения и приема составляет 26,560 (arctg 0,5). Расстояние между пунктами возбуждения в этом случае рассчитывается как 60 м./cos 26,560 = 72,1 м.

Распределение параметра X получается несколько хуже по сравнению с вариантом 450 , поскольку большой интервал между линиями, но зато распределение удалений и азимутов улучшено. Это позволяет уменьшить влияние футпринтов.

Рис. 21. Неортогональная система наблюдений, угол между линиями ПП и ПВ 450: схема расположения ПВ и ПП (а), увеличенный фрагмент расположения ПВ и ПП (b), распределение ближних удалений Xmin (с), распределение удалений в бинах (d), распределение удалений в параллельных рядах бинов (е), распределение азимутов в бинах (f)

«Гибкий» или дробный бин (FLEXI-BIN). В случае использования этой методики линии возбуждения и приема могут располагаться самыми разными способами. Основное требование, которое должно соблюдаться, это чтобы интервал между линиями возбуждения и приема были не кратными интервалу ПВ, ПП. Для примера, на рис. 22 интервал между линиями взрыва (SLI) равен 320 м, интервал между приемными линиями (RLI) – 260 м, шаг точек ПВ, ПП – 60 м. Это приводит к тому, что средние точки отражения образуют правильную сетку внутри каждого бина. В других методах стараются, чтобы все точки попадали в центр бина. В приведенном примере размер бина составляет 30x30 м, интервал средних точек внутри бина – 10 м. При обработке трассы могут быть просуммированы произвольным образом, либо в бине, либо в микробине (10x10 м). Если соотношение сигнал/шум недостаточное, то может быть увеличен размер бина. Распределение параметра X в данной системе подобно тому, как это было в ортогональной системе сбора данных. Каждый бин содержит такое же количество трасс, но с несколько улучшенными распределениями удалений (рис. 22, d, е) и азимутов (рис. 22, f). Главное преимущество этого метода – хорошая коррекция статики из-за неповторяющейся геометрии на соседних пересечениях линий ПВ, ПП. Меньшая база суммирования на этапе обработки также дает возможность выделить детали волнового поля, которые могут быть пропущены при больших базах суммирования. К преимуществам метода относятся более легкое полевое исполнение, хорошая коррекция статических поправок, большие возможности на этапе обработки.

Метод дробного бина предусматривает расположение линий источников и приемников со сдвигом пикетов ПB относительно интервала ПП. Например, сдвиг источника на половину интервала между ПП. В этом случае формируются микробины размером в четверть от стандартного в ортогональной съемке. Реальные примеры использования системы «FLEXI-BIN» показывают улучшение результатов съемки.

Рис. 22. Система наблюдений «гибкий бин»: схема расположения ПВ и ПП (а), увеличенный фрагмент расположения ПВ и ПП (b), распределение ближних удалений Xmin (с), распределение удалений в бинах (d), распределение удалений в параллельных рядах бинов (е), распределение азимутов в бинах (f)

Система «кнопка» (BUTTON PATCH) . Метод был разработан и запатентован компанией ARCO и активно использовался этой компанией. В этой системе каждая «кнопка» включает в себя фиксированную расстановку приемников, обычно 6x6, 6x8 или 8x8 (рис. 23). Конкретная геометрия «кнопки» в значительной степени определяется возможностями полевого оборудования. Квадратная форма расстановки приемников не является обязательным требованием.

Несколько «кнопок» объединяются в виде шахматной доски для формирования поля точек отражения. После возбуждения на линиях ПВ набор «кнопок» перемещают с перекрытием по отношению к предыдущему положению и снова проводят возбуждение волн. Дублирование точек возбуждения для различных позиций приемной расстановки обеспечивает хорошую коррекцию статических поправок. При этом достигается хорошее распределение точек отражения по площади. Зачастую из-за сложных условий получают неравномерное распределение приемной расстановки и пунктов возбуждения.

Большая канальность регистрирующей аппаратуры необходима здесь для минимизации количества перестановок расстановки приемников. Взрывпункты или вибраторы должны двигаться вместе с каждой новой позицией приемных каналов. Очень важно оптимизировать «в поле» передвижение источников возбуждения. Обычно, если необходимо получение бинов малого размера и невысокой кратности, используют методику «button patch». Эта геометрия системы сбора позволяет получить уменьшенную площадь поля набора кратности и достичь больших удалений ПВ-ПП без необходимости размещения дополнительного оборудования вне запланированной скаттерграммы. Также имеется возможность улучшить работу программ миграции и ДМО за счет увеличения количества трасс с большими удалениями. К недостаткам системы следует отнести значительные эффекты «футпринт» из-за неоднородности позиций пунктов возбуждения.

Наиболее эффективна рассматриваемая система при использовании современных многоканальных регистрирующих комплексов. Высокая латеральная разрешенность достигается при использовании малого шага сети сейсмоприемников. Распределения параметра X (рис. 23, с) весьма хорошее в пределах «кнопки», однако существенно ухудшается вне ее. Для уверенного решения проблемы коррекции статических поправок необходимо тщательно проводить этап планирования. Распределение малых удалений не всегда хорошее, в то же время по дальним удалениям все достаточно оптимально, поскольку точки возбуждения находятся вне расстановок сейсмоприемников (кнопок). Распределение удалений в ряду соседних бинов хорошее и показано на рис. 23, е. Отличие в азимутальных распределениях в бинах по площади связано с «шахматным» расположением расстановок приемников.

Рис. 23. Система наблюдений кнопка : схема расположения ПВ и ПП (а), увеличенный фрагмент расположения ПВ и ПП (b), распределение ближних удалений Xmin (с), распределение удалений в бинах (d), распределение удалений в параллельных рядах бинов (е), распределение азимутов в бинах (f)

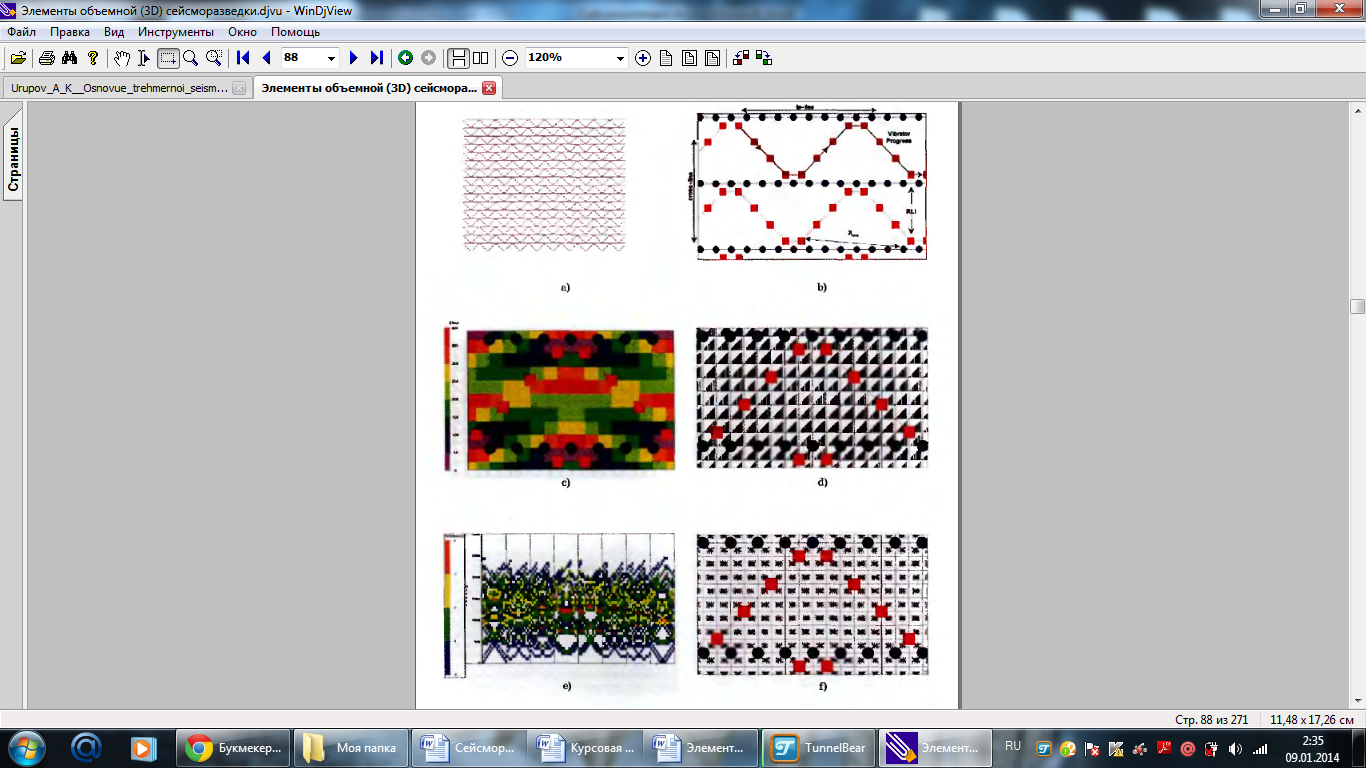

Система «зигзаг» (ZIG-ZAG). Система «зигзаг» (рис. 24) весьма популярна для районов, где нет проблем с труднодоступными участками (степи, пустыни, тундра). Единственная линия возбуждения располагается между смежными парами линий приема в виде зигзага (рис. 24, b). Пункты возбуждения располагаются в расстановке по центру. Для шага ПП, равном 60 м и угле в 450 между линией ПВ и линиями ПП, шаг по линии ПВ составит 85 м (как в неортогональных системах). В случае зеркального зигзага (mirrored zig-zag) каждая вторая линия возбуждения располагается зеркально к предыдущей. Распределение удалений с использованием этой системы получают достаточно хорошее, и оно может быть еще улучшено, если применять расстановку «двойной зигзаг» с привлечением двух групп вибраторов. Для систем «зигзаг», «зеркальный зигзаг», «двойной зигзаг» самое большое X получают в полигонах между линиями ПВ и ПП. Для оценки параметра Xmin следует всегда делать модельные просчеты на этапе проектирования работ. Система рассматриваемого типа часто используется для получения узкоазимутальных данных, когда требуется получить очень хорошее распределение удалений.

Спектры удалений для системы «зигзаг» и «зеркальный зигзаг» характеризуются как хорошие, для «двойного зигзага» – очень хорошие. Соответственно, эффект «футпринт» у «двойного зигзага» значительно меньше, однако для его реализации требуется вдвое больше точек возбуждения.

Одним из основных преимуществ этих систем является высокая технологичность при движении вибраторов по длинным линиям возбуждения без пересечения линий приема. Это резко проявляется, если сравнивать технологичность отработок системы «двойной зигзаг» с использованием двух групп вибраторов и одной из самых оптимальных по характеристикам систем – «двойной кирпич».

Рис. 24. Система «зиг-заг»: схема расположения ПВ и ПП (а), увеличенный фрагмент расположения ПВ и ПП (b), распределение ближних удалений Xmin (с), распределение удалений в бинах (d), распределение удалений в параллельных рядах бинов (е), распределение азимутов в бинах (f)

Система «мегабин» (MEGA-BIN). Данная система основана на нескольких концепциях:

любая асимметрия между источниками и приемными расстановками;

перераспределение положения источника в расстановке приемников (рис. 25 а, b) уменьшает эту асимметрию.

Эффект «футпринт», типичный для систем с большим шагом между линиями приема, существенно уменьшен.

Соотношение сигнал/шум значительно выше за счет высокой кратности наблюдений, в то время как бины в соседних рядах имеют нулевую кратность (рис. 25, с). «Пустые» бины заполняются путем применения миграции до суммирования в частотно-временной области. Этот блок отличает рассматриваемую методику от более ранних систем типа «Прокос». По геометрии эти методики очень похожи. Интервал между линиями приема в системе «Прокос» не регламентируется, в то же время в «мегабине» интервал линии ПП равен четырем бинам. Распределение Хmin определяется только на линиях «Прокосов» (рис. 25, с). Зато распределение удалений на всех линиях бинов прекрасное (рис. 25, f). Никакой другой метод не дает такое распределение удалений в бине как «мегабин» (рис. 25, е), однако есть и «пустые» бины. Распределение азимутов также хорошее (рис. 25, f). Одним из преимуществ методики является совмещение пунктов возбуждения и приема на одной линии, однако расстояние между линиями значительно меньше, чем в ортогональных системах.

Рис. 25. Система «мегабин»: схема расположения ПВ и ПП (а), увеличенный фрагмент расположения ПВ и ПП (Ь), распределение ближних удалений Xmin (с), распределение удалений в бинах (d), распределение удалений в параллельных рядах бинов (е), распределение азимутов в бинах (f)

«Случайная» система (RANDOM). Требование регулярности системы наблюдений в 3D сейсморазведке часто приводит к ухудшению распределений удалений и азимутов в бинах и определяет наличие эффекта «футпринт». Уменьшение соотношения между интервалами линий ПВ, ПП и шагом ∆ПП, ∆ПВ уменьшает эти эффекты. Однако далеко не всегда это рентабельно. Если осуществление плотной съемки невозможно, то применение системы «random» можно рассматривать как путь уменьшения «следа» от системы наблюдения.

Тенденция к получению случайных распределений удалений и азимутов в трехмерной сейсморазведке известна давно, но сдерживалась технологией полевых работ (стремление идти по прямым линиям, использование кратчайших расстояний и т.д.). При снятии ограничений на строгое соблюдение позиционирования пунктов ПВ и ПП мы получим систему «random». При этом источники и приемники располагаются достаточно произвольно вдоль базовых линий. Это позволяет несколько увеличить производительность работ за счет экономии времени на расположении пикетов в труднодоступных местах. Главное же преимущество «случайной» системы – это улучшение распределений азимутов и удалений в бинах. Минимальные и максимальные удаления также изменяются больше, чем в других системах. На рис. 26, а, b показан один из вариантов системы «random». Фактор случайности применяется к каждому пункту возбуждения и приема неортогональной системы с допустимым смещением, равным размеру бина от края проектного бина. Реализация такой системы наиболее приемлема, очевидно, для районов со свободной поверхностью (степь, пустыня, тундра) и с применением современного оборудования.

Рис. 26. «Случайная» система (RANDOM): схема расположения ПВ и ПП (а), увеличенный фрагмент расположения ПВ и ПП (b), распределение ближних удалений Xmin (с), распределение удалений в бинах (d), распределение удалений в параллельных рядах бинов (е), распределение азимутов в бинах (f)