- •Министерство образования и науки рф

- •«Национальный исследовательский томский политехнический университет»

- •Содержание

- •Краткая характеристика геологического строения объекта исследований

- •Методика и технология проведения полевых сейсморазведочных работ

- •Характеристика изученности площади исследований Линейного месторождения

- •Расчет оптимальной системы наблюдений метода огт

- •Расчет и построение теоретического профиля всп и скоростного закона

- •Расчет функции запаздывания волн-помех

- •Расчет параметров оптимальной системы наблюдений

- •Изображение системы наблюдений на развернутом профиле См. Приложение 1.

- •Технология полевых сейсморазведочных работ

- •Условия возбуждения упругих волн

- •Взрыв на поверхности заряда весом 50 г.;

- •Взрыв такого же заряда в скважине на глубине 8 м.

- •Условия приема упругих волн

- •Выбор аппаратурных средств и спецоборудования

- •Организация полевых сейсморазведочных работ

- •Обработка и интерпретация данных сейсморазведки

- •Методология определения параметров пространственных систем наблюдения в сейсморазведке 3d

- •Общие сведения о системах наблюдений

- •Различные методики пространственных систем наблюдений

- •Пример расчета параметров проектируемой системы наблюдений съемки 3d

Методология определения параметров пространственных систем наблюдения в сейсморазведке 3d

Трёхмерная сейсморазведка основана на применении площадных, а при наличии глубоких скважин, и пространственных систем наблюдений с целью изучения пространственного положения геологических границ и объёмного распределения физических и геологических свойств среды при поисках и разведке и разработке месторождений нефти и газа и других полезных ископаемых. Для сокращения трёхмерную сейсморазведку принято называть 3D сейсморазведкой. Символ 3D происходит от английского термина 3D – трёхмерность измерений. [4]

Общие сведения о системах наблюдений

Система наблюдения – это взаимное расположение пунктов возбуждения (ПВ) и пунктов приема (ПП) колебаний в пределах площади или в пространстве. Как правило, число каналов сейсмических станций оказывается недостаточной для одновременного покрытия всей площади и в процессе её изучения необходимо перемещение по площади источников и приёмников колебаний, т.е. создание системы наблюдений. Выбор той или иной системы и последовательность её реализации зависит от многих факторов. К ним относят: размер площади и предполагаемое поведение отражающих горизонтов, имеющееся оборудование, препятствия на местности и другие условия проведения работ. С выбором системы связана геологическая и экономическая эффективность исследования. [4]

В зависимости от структуры, формы и взаимного расположения линий пунктов возбуждения (ЛПВ) и линий пунктов приема (ЛПП) сейсмических волн различают точечные, профильные и пространственные системы наблюдений. В соответствии с этим принято говорить об одномерной (D), двумерной (2D) и трехмерной (3D) сейсморазведке.

Появление и активное распространение трехмерной сейсморазведки было связано с неуклонно возрастающим весом детальных сейсморазведочных работ с одновременным повышением плотности наблюдений, а также необходимостью повышения точности структурных построений при изучении сложнопостроенных сред, когда работы с применением линейных профилей и последующая обработка данных не обеспечивает качественного решения геологических задач. С развитием площадных систем наблюдений связывали также перспективы использования сейсморазведки для решения новых геологических задач.

Существует распространенное мнение, что пространственная сейсморазведка появилась «на западе», однако следует помнить, что еще в 1946 году Берзон И.С. и Ризниченко Ю.В. проводили исследования, посвященные пространственной интерпретации поверхностных годографов отраженных волн. В 1957 году Завьяловым В.Д. и Столяровым Е.Н. была предложена методика массовых сейсмических зондирований, которая заключалась в том, что наблюдения рассредоточивались по площади произвольно. При этом положение источников и расстановка приемников выбирались с учетом местных условий. В результате обработки на сейсмограммах выделялись отражения, по которым определялись векторы падения отражающих горизонтов. [4]

Позднее, в семидесятых годах, как у нас, так и за рубежом появилось большое количество площадных систем сейсмических наблюдений и соответствующих методик пространственной обработки отраженных волн. Среди них: системы ортогональных профилей, широкий профиль, площадное профилирование, система продольно-непродольного профиля и т.д. (рис. 15)

Рис. 15. Схемы площадных наблюдений МОГТ:

а, б – продольно-непродольное профилирование; в, г – широкий профиль; д – площадное многократное профилирование; е, ж – продольно-поперечное профилирование

В продольно-непродольном профилировании ОГТ непродольные профили располагались по одну, либо по обе стороны от продольного на расстоянии R, величина которого определяется сейсмогеологическими условиями и решаемыми геологическими задачами. Обычно использовались расстояния от 500 до 3000 м. Применялись фланговая и центральная системы наблюдений с использованием 24- или 48-канальных сейсмостанций. Шаг между центрами групп сейсмоприемников 50-100 м., взрывной интервал, соответственно, 100-200 м. Как видим, непродольное профилирование отличается от продольного лишь вводом нового параметра R, в результате этого, во-первых, повышается детальность исследований (сгущение сети профилей); во-вторых, снижается стоимость полевых наблюдений за счет повышения коэффициента использования взрыва, т.е. сокращения объема буровзрывных работ.

На начальной стадии внедрения наиболее распространенным направлением площадных наблюдений являлся метод широкого профиля (ШП). Эта методика была опробована в различных нефтегазоносных областях. Существует большое количество вариантов наблюдений ШП. Возбуждение упругих волн при этом осуществлялось на нескольких параллельных линиях с расстоянием между ними 100 м. На одной из этих линий (обычно, центральной) проводится регистрация возбуждаемого поля. Параметры приемной расстановки и регистрирующей аппаратуры, как правило, оставались стандартными, т.е. как и при обычном профилировании МОГТ. Взрывной интервал на линиях возбуждения определяется требуемой кратностью прослеживания отражающих границ. На каждой одиночной линии ОГТ обычно достигается 6-, 12-, 24-, реже 48-кратное перекрытие.

Методики обработки на ЭВМ материалов площадных систем наблюдений включали три основных этапа:

получение временных разрезов вдоль заданных линий на площади;

анализ на предмет достоверности и качества временных разрезов;

определение параметров волн и построение элементов отражающих границ.

При обработке для оценки параметров среды трехмерный поиск сводился к совокупности одно- и двухпараметровых переборов, что снижало технические трудности при обработке.

Получили развитие методы кинематической интерпретации отраженных волн при обработке данных площадной сейсморазведки на основе теории пространственных временных полей Пузырева Н.Н., в которой изучаемые временные поля не связываются с конкретными системами наблюдений. Пузыревым Н.Н. разработаны также методы интерпретации пространственных временных полей, предусматривающие определение эффективных параметров по пространственным временным полям разных типов. На этих методах базируется, в частности, обработка материалов произвольной площадной системы наблюдений (тотальная сейсморазведка), главная особенность которой заключается в свободе выбора на площади исследований взаимного расположения источников и приемников. Общее требование при проведении полевых работ заключается в том, чтобы после отработки площадь была достаточно густо и равномерно покрыта точками симметрии источник-приемник. Каждая фиксированная расстановка приемников может отрабатываться от одного или нескольких источников, расположенных в разных точках. Источники и приемники могут располагаться как на общих, так и отдельных линиях. С помощью интегральных временных полей можно рассчитывать и вводить кинематические поправки, осуществлять переборы по скорости, углам наклонов и азимутам отражений и производить вычисления интегральных эффективных параметров среды (скорость, глубина, угол падения, азимут).

За рубежом в тот период также наибольшее распространение получили площадные системы с закрепленной геометрией положения источников и приемников относительно друг друга. В этих системах приемники находятся на нескольких параллельных линиях, расположенных друг от друга на определенном расстоянии. Линии источников в ходе отработки площади располагаются в направлении, перпендикулярном к ним. Конкретные системы отличаются друг от друга расстояниями между линиями источников и приемников и порядком отработки площади, но общим для них всех является однородное распределение средних точек по площади исследований, в которых источники и приемники располагаются по системе параллельных и ортогональных линий.

В случае сложных наземных условий применяются системы «Фрейм ворк», «Сайз квэа» и «Сайз луп». Первые две применяются для исследования участков при наличии взаимоперпендикулярных дорог, вдоль которых располагаются источники и приемники. При работах по системе «Сайз луп» требование к ортогональности линий расположения источников и приемников не является обязательным. В процессе последующей обработки в трассы вводятся кинематические поправки с учетом расстояния источник-приемник (так же в методе «спалом пайн»), и строят временные разрезы.

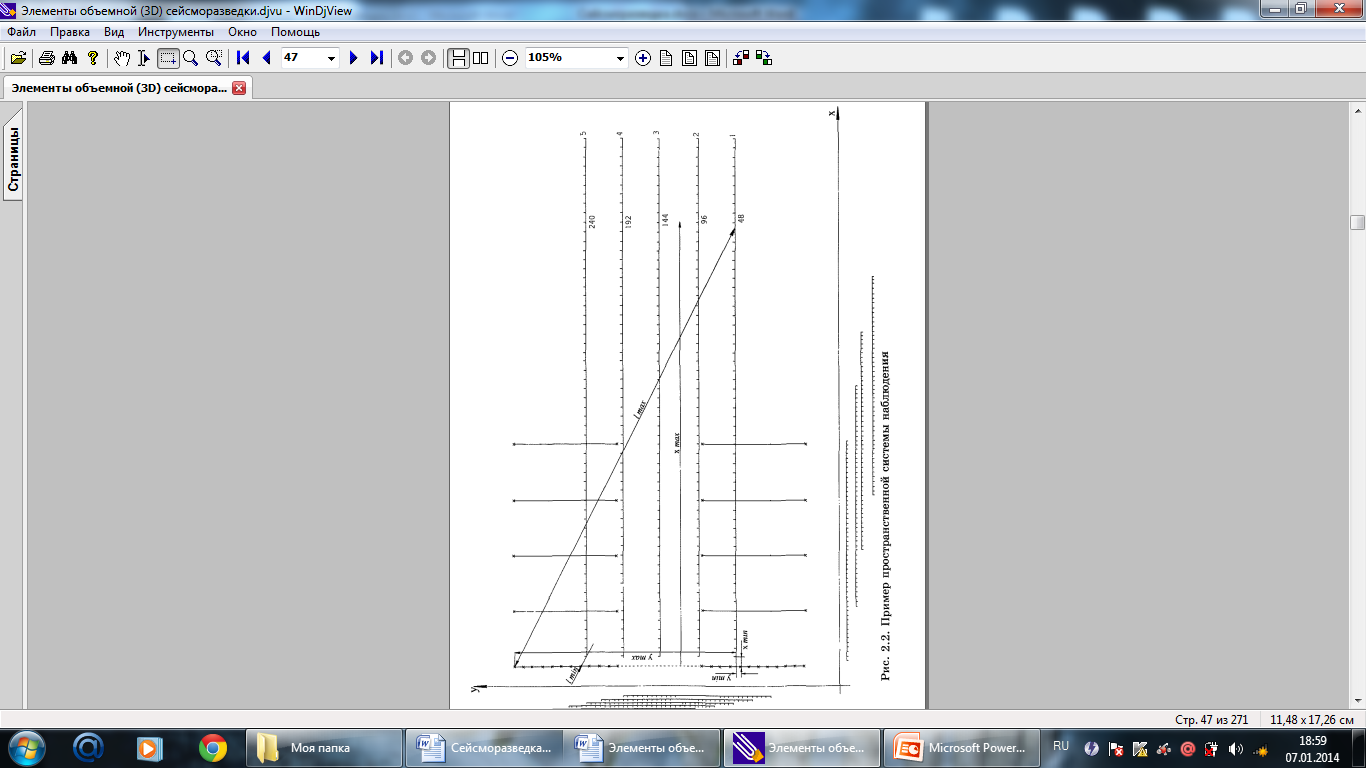

Позднее наибольшее распространение из-за высокой технологичности и экономичности (как с точки зрения выполнения полевых работ, так и с точки зрения обработки данных на ЭВМ) получили системы на базе крестовой расстановки. На рис. 16 приведена одна из пространственных систем наблюдений. Она состоит из пяти линий наблюдений. Расстояние между линиями 200 метров. Линии пунктов взрывов располагаются перпендикулярно к линиям приема и находятся на левом фланге системы с выносом 50 м. На каждой линии пунктов взрыва располагаются 24 взрывных скважины. Расстояние между линиями пунктов взрыва – 300 м (150 м). Расстояние между пунктами взрыва – 50 м. База линий пунктов взрыва – 1550 м. Вдоль первой линии ПВ с шагом 50 м производится отстрел первых двенадцати скважин. Затем через 450 м вновь с шагом 50 м отстреливаются следующие 12 скважин. Линии приема располагаются на 5 профилях длиной 2350 м. Расстояние между центрами групп сейсмоприемников – 50 м. Затем происходит перемещение линии ПВ на 300 м (150 м) параллельно первой линии и вновь производится отстрел 24 скважин. Длина профиля и количество линий пунктов взрыва выбираются, исходя из размеров геологического объекта. В результате работы получают полосу общих глубинных точек (ОГТ) с плотностью 25*25 м и 12-(24) кратным накапливанием в каждой точке (3 – по оси X и 4 – по оси Y).

Рис. 16. Пример пространственной системы наблюдения

Большинство известных из мировой практики работ по пространственным системам нашли применение в относительно сложных сейсмогеологических условиях. Поэтому, как правило, применяемые системы являются системами регулярными, имеющими относительно высокую кратность в каждой точке ОГТ на площади, а расстояние между точками обычно 25 или 50 метров. Известны примеры и более густых сеток пространственных наблюдений, но это чаще делается лишь в случае детальных работ (например, при разведке на уголь в Рурском бассейне (ФРГ), где шаг между точками ОГТ доводят до 2.5 м.), либо при использовании сейсморазведки методом ОГТ для контроля за разработкой месторождений углеводородов (например, в штате Луизиана (США), где шаг между точками ОГТ был принят 10 м., что составляло 1/10 интервала между эксплуатационными скважинами). Ведущую роль в обработке материалов пространственной сейсморазведки отводят вопросам трехмерной волновой миграции, что накладывает дополнительные требования на плотность наблюдений, количество точек по пространственным осям и т.д.

Для расчета систем наблюдения обычно используется набор формул, которые позволяют рассчитать количество пунктов возбуждения в линии возбуждения, шаг между линиями возбуждения для получения заданной кратности по осям при других заданных параметрах. Ниже приводится пример такого расчета.

Шаг сети средних точек рассчитывается исходя из требований уверенной корреляции трасс, т.е. времена прихода волн на соседних трассах не должны различаться больше, чем Т/2 или: δX/2 = a ≤ Vср/(4*fmax*sinα), где a – интервал сетки ОГТ; δx – расстояние между ПП; fmax – максимальная частота спектра; Vср – средняя скорость в покрывающей толще, αmax – максимальный угол наклона границ.

При Vср = 3000 м/с, αmax до 300, fmax = 30 Гц, получим:

δx/2 = a ≤ 3000/(4*30*sin300) = 50 м. (сеть 50*50 или 25*50, ∆ПП(δx) – 50м., ∆ПВ(δy) – 100 м.).

Кратность выбирается 12-24-48 (на основании расчета).

Для перехода на кратность 12 или 48 сгущают или разрежают шаг линий взрывов ∆Х.

Максимальное удаление ПП-ПВ выбирается как в линейной сейсмике.

Расстояние между линиями приема выбирается из особенностей регистрирующей аппаратуры.

Для расчета основных соотношений, определяющих кратность перекрытий по осям X и Y, используются формулы Мешбея В.И.

Число источников на линии возбуждения:

my = 2*(W-k)*∆y/δy, где my – число источников на линии возбуждения; W – число линий приема; ny – кратность перекрытия по оси y; k – целое число (k = W-ny); ∆y – шаг линии приема; δy – шаг между ПВ на линии возбуждения.