- •Билет 1

- •Проектирование и строительство промышленных предприятий в России в настоящее время.

- •Правила привязки осей в многоэтажных производственных зданиях.

- •Билет 2

- •Различают следующие группы факторов:

- •Транспортный фактор

- •Агроклиматические условия

- •Таким образом:

- •2)Факторы, влияющие на состояние микроклимата здания.

- •2)Конструкция фундаментов производственных зданий.

- •2)Связи в производственных зданиях.

- •Специфика создания объемо0планировочных решений для промышленных предприятий и производственных зданий заключается в необходимости:

- •2)Область применения и конструкции подстропильных ферм.

- •2)Профилированные стальные листы в стенах и на кровле зданий.

- •2)Правила привязки осей в одноэтажных производственных зданиях.

- •Элементы несущего остова одноэтажных производственных зданий (колонны, подкрановые балки, связи, колонны фахверка)

- •2)Окна и ворота производственных зданий.

- •2)Основные решения водоотвода с крыш зданий.

- •Наружные водостоки

- •2)Внутрицеховое подъемно-транспортное оборудование.

- •2)Безбалочный каркас многоэтажного здания.

- •3)Показать в плане и разрезе температурный шов.

- •1)Полы производственных зданий.

- •Производственные полы: основные требования к эксплуатации

- •Полы производственных зданий должны отвечать определенным требованиям

- •2)Блокированные производственные здания.

- •3)Показать в плане и разрезе осадочный шов.

- •1)Особенности архитектурных решений предприятий различных классов.

- •2)Особенности строительства зданий в районах Крайнего Севера.

- •2)Архитектурные решения интерьеров производственных зданий.

- •2)Благоустройство территории производственного предприятия.

- •Рациональное использование земель в строительстве

- •2)Особенности промышленного строительства в районах с жарким климатом.

- •3)Изобразить разрез производственного здания с перепадом высот.

3)Показать в плане и разрезе осадочный шов.

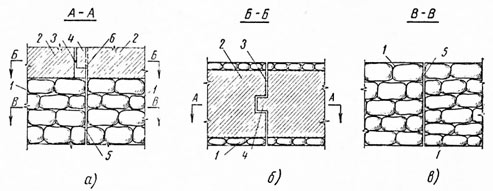

Осадочные швы в стенах (рис. 64, а, б) делают в виде шпунта 4 толщиной, как правило, в полкирпича, с прокладкой двух слоев толя, а в фундаментах (рис. 64, в) — без шпунта. Над верхним обрезом фундамента под шпунтом стены оставляется пустое пространство 6 на 1 - 2 ряда кирпича, чтобы при осадке шпунт не упирался в кладку фундамента. Осадочные швы в фундаментах и стенах законопачивают просмоленной паклей.

Чтобы поверхностные и грунтовые воды не проникли в подвал через осадочные швы, с наружной стороны устраивают глиняный замок или принимают другие меры, предусмотренные проектом.

Рис.

64. Переход

от осадочного шва фундамента к осадочному

шву стены: а

— разрез, б — план стены, в — план

фундамента; 1 — фундамент, 2 — стена, 3 —

шов стены, 4 — шпунт, 5 — шов фундамента,

6 — зазор для осадки

Рис.

64. Переход

от осадочного шва фундамента к осадочному

шву стены: а

— разрез, б — план стены, в — план

фундамента; 1 — фундамент, 2 — стена, 3 —

шов стены, 4 — шпунт, 5 — шов фундамента,

6 — зазор для осадки

Билет 15

1)Особенности архитектурных решений предприятий различных классов.

Архитектурно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений. Единая модульная система. Типизация и унификация

Современное индустриальное строительство в основном базируется

на применении типовых сборных деталей и конструкций. Типовыми

называют детали и конструкции, имеющие для данного момента

времени наиболее рациональное решение и предназначенные для

широкого применения. Количество типов и размеров сборных деталей

и конструкций должно быть возможно меньшим, что существенно

облегчает их изготовление, монтаж и уменьшает стоимость строитель

ства.

Уменьшение количества типов и размеров может быть достигнуто на основе унификации архитектурно-планировочных решений зданий, основными параметрами которых являются шаг, пролет — и высота этаж; и

Шагом называют расстояние между координационными осями стен и отдельных опор, предусмотренное при проектировании плана здаш:я. В зависимости от направления в плане здания шаг может быть продольным и поперечным. Пролетом здания называют расстояние между координационными осями несущих стен или отдельных опор в направлении, соответствующем продольным размерам основных несущих конструкций перекрытия или покрытия. В зависимости от конструктивно-планировочной схемы пролет совпадает по направлению с поперечным или продольным шагом, а в отдельных случаях (например, в железобетонных безбалочных перекрытиях) — с тем и другим. В большинстве случаев шаг представляет собой меньшее расстояние между осями, а пролет большее* Высотой этажа называют расстояние по вертикали от уровня пола данного этажа до уровня пола вышележащего этажа, в верхних этажах й одноэтажных чердачных зданиях — расстояние от уровня пола до отметки верха чердачного перекрытия, а в бесчердачных зданиях — до низа основной несущей конструкции.

При возведении зданий из индустриальных сборных элементов необходима взаимоувязка всех размеров этих элементов, что возможно только при условии унификации их размеров.

Унификацию архитектурно-планировочных параметров зданий и геометрических размеров конструкций в нашей стране осуществляют на основе единой модульной системы (ЕМС), представляющей собой совокупность правил назначения размеров шага, пролета, высоты этажа, размеров конструктивных элементов, строительных изделий и оборудования на базе единого модуля 100 мм, который обозначают буквой М.

В строительной практике чаще всего используют производные модули (ПМ), которые подразделяют на укрупненные и дробные. К укрупненным относятся модули (мм): 6000, 3000, 1500, 1200, 600, 300 и 200. Обозначаются они соответственно 60М, ЗОМ, 15М, 12М, 6М, ЗМ, 2М и применяются при назначении размеров здания, высоты этажа, размеров конструкции или деталей, а также оборудования. Дробные модули (мм): 50, 20, 10, 5, 2, 1 — обозначаются соответственно 1/2М, 1/5М, 1/10М, 1/20М, 1/50М, 1/100М и применяются при назначении толщины отдельных деталей, плитных материалов или назначении размеров зазоров и допусков.

Согласно принятым в ЕМС правилам пролеты промышленных зданий могут быть приняты равными 9, 12, 18, 24, 30, 36 м и т.д., т.е. до 18 м и они принимаются кратными ЗОМ, а больше 18 м — кратными 60М. Высота этажей промышленных зданий принимается кратной 60М, а именно: 3,0; 3,6; 4,2; 4,8; 5,4; 6,0 м и т.д.

Проектное расстояние между координационными осями здания, или условный размер конструктивного элемента его, включающий соответствующие части швов и зазоров, называется номинальным модульным размером. Кроме номинального различают конструктивные и натурные размеры (15.5). Конструктивным называют проектный размер конструктивных элементов, строительных изделий и оборудования, отличающийся от номинального на величину нормированного зазора или шва (5, 10, 20 мм и т.д.). Натурный размер — фактический размер детали, конструктивного элемента, оборудования, отличающийся от проектного на величину, находящуюся в пределах допуска.

«Унифицированных типовых секций» (УТС), «Унифицированных типовых пролетов» (УТП) и схем блокировки УТС и УТП. В габаритных схемах содержатся данные о планировке, шаге колонн, пролетах, высоте и этажности зданий, крановых нагрузках и т.п. Наличие габаритных схем позволяет существенно упростить конструктивные схемы и сократить количество типоразмеров архитектурно-планировочных и конструктивных элементов зданий. Одну и ту же габаритную схему можно рационально применять для различных производственных зданий массового строительства. В настоящее время при разработке проектов зданий предприятий всех отраслей промышленности, в том числе для лесной и деревообрабатывающей, обязательно применение сборных железобетонных изделий и конструкций заводского изготовления, номенклатура которых содержится в каталогах сборных конструкций, утвержденных Госстроем России. Типовые унифицированные габаритные схемы показаны на 15.6. В табл. 15.1 приведены рекомендуемые сочетания унифицированных строительных параметров бескрановых одно- и многопролетных каркасных одноэтажных зданий.

2)Технико-экономическая оценка производственных классов.

Технико-экономическую оценку объемно-планировочных и конструктивных решений промышленных зданий производят по следующим характеристикам, исчисляемым раздельно для производственных и административно-бытовых помещений.

1. Полезная площадь Пп определяется как сумма площадей всех этажей, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, за вычетом площадей лестничных клеток, шахт, внутренних стен, опор и перегородок. В полезную площадь производственного здания включаются площади антресолей, этажерок, обслуживающих площадок и эстакад.

2. Рабочую площадь Пр производственного здания определяют как сумму площадей помещений, располагаемых на всех этажах, а также на антресолях, обслуживающих площадках, этажерках и прочих помещений, предназначаемых для изготовления продукции. В рабочую площадь бытовых помещений включают площади помещений, предназначаемых для обслуживания рабочих (гардеробные, душевые, уборные, умывальные, курительные и т. д.).

3. Площадь застройки П3 определяется в пределах внешнего периметра наружных стен на уровне цоколя зданий.

4. Конструктивную площадь Пк определяют как сумму площадей сечения всех конструктивных элементов в плане здания (колонн, стен, пе-рогородок).

5. Площадь наружных стен и вертикальных ограждений фонарей Пс.

6. Объем здания О исчисляется умножением измеренной по внешнему контуру площади поперечного сечения (включая фонари) на длину здания (между внешними гранями торцовых стен). Объем подвальных и полуподвальных этажей исчисляется умножением площади застройки на высоту этих этажей.

7. Стоимость здания (С), затраты труда на возведение (3), вес здания (В), расход основных строительных материалов (М), объем сборного железобетона (Ж).

3)Изобразить разрез производственного здания пролетом 30 м с мостовыми кранами

Билет 16

1)Архитектурные решения фасадов производственных зданий.

Унификация объемно-планировочных и конструктивных решений производственных зданий требует предельной простоты, крупности и композиционной целостности архитектурного решения внешнего облика здания. Практика показывает, что архитектура производственного здания тем выразительнее, чем крупнее принятая тема. При этом крупность форм должна обладать правильным масштабом, что определяется окружающей застройкой. В пределах промышленной застройки масштаб производственного здания, как правило, может быть крупнее, чем в случае размещения его среди непромышленной застройки. Как для одноэтажных, так и для многоэтажных производственных зданий характерна многократная повторяемость одного и того же элемента фасада, что связано с протяженными внутренними пространствами цехов и повторяющейся схемой пристенного каркаса. Обычно элемент фасада, заключенный между стойками пристенного каркаса, состоит из отдельных проемов или лент, что в свою очередь определяется назначением здания (внутренней средой), особенностями его постановки в окружающем пространстве (внешней среде), конструкцией и материалами ограждения. В помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом соотношение между глухими и остекленными поверхностями фасада, площадь, форма и размещение окон определяются климатическим районом строительства, ориентацией здания, а также требованиями к освещенности (разрядом зрительной работы). Так, сборочные цехи и цехи холодной обработки металла, как правило, нуждаются в повышенной освещенности. В случае использования естественного света оконные проемы в них проектируют обычно на всю высоту, до низа перекрывающих конструкций. Здания складов характерны автомобильными и железнодорожными платформами, навесами и воротами. Оконные проемы в складах имеют ограниченные размеры и размещаются в верхней части стены, выше зоны хранения материалов и движения транспорта. Режим естественной вентиляции горячих цехов требует большого количества створных проемов в нижней части стены для притока свежего воздуха в теплый период года и меньшего количества проемов в верхней зоне (начиная с 4 м от поверхности земли) для притока воздуха в холодный период года. Средняя, нейтральная зона стены проемов не имеет. Поперечный профиль таких зданий отличается активным силуэтом, обеспечивающим устройство незадуваемых вытяжных аэрационных проемов в покрытии. В герметических зданиях, требующих постоянства темлературно-влажноетного режима и условий освещения, возможны либо полный отказ от естественного освещения и переход к глухому стеновому ограждению, либо минимально необходимые по условиям связи с внешним пространством светопроемы с обязательными мерами по тепло- и солнцезащите. При устройстве технических этажей в пределах междуэтажных перекрытий возможно чередование узких лент остекления с широкими. Соотношение между глухими и остекленными участками фасада, принятое в зависимости от назначения здания, а также общестроительное решение ограждения корректируются в зависимости от климата района строительства. Для северных районов характерно более широкое применение безоконных зданий, обтекаемое плоское покрытие и лишенные рельефа фасады; светопроемы, особенно на наветренной стороне, должны выполняться из материалов с высоким сопротивлением теплопередаче и воздухопроницанию (например, стекло-железобетон). Южнее 45—40° с. ш. необходимость борьбы со световым и тепловым действием солнечной радиации обусловливает применение стационарных солнцезащитных устройств (козырьки, вертикальные экраны, соты), в значительной мере определяющих архитектурную тему фасада. Сами фасады в этих условиях выполняются из легких листовых или многослойных конструкций с высоким коэффициентом отражения радиации. Покрытия, а иногда и боковые ограждения получают ломаное очертание, уменьшающее тепловое воздействие солнечной радиации. Ориентация фасада определяет наиболее рациональную форму оконных проемов: при северной ориентации рекомендуется сплошное остекление, при южной — ленточное остекление, при юго-восточной и юго-западной рекомендуются отдельные проемы, приближающиеся по форме к квадрату, а при восточной и западной — проемы, вытянутые вертикально. Для защиты от перегрева в южных районах используют рельефное построение наружных ограждений, например вынос пристенного каркаса из плоскости ограждения; оконные проемы также выносят иногда из плоскости фасада и путем постановки под углом к ней ориентируют на наиболее благоприятную в отношении освещения сторону горизонта. В случае устройства верхнего естественного освещения здание получает активный силуэт, так как верхний свет, как правило, решается в ваде шедовых систем. В целом для южной климатической зоны характерно усложнение объемного построения здания и его ограждений. Эти приемы, выполняющие функциональную задачу (защита от солнечной радиации), позволяют более успешно решать и архитектурно-художественные задачи. Архитектура фасада во многом определяется конструкцией и материалами внешних ограждений. При каменных несущих стенах применяют стоечно-балочное решение с отдельными проемами и простенками. Для стен, выполняемых из навесных крупных панелей, характерны ленточные проемы. При легких фахверковых стенах из многослойных конструкций, взаимозаменяемых с элементами остекления, имеется возможность применять любое взаимное расположение остекленных и глухих участков стены при сохранении единого конструктивного решения и основной архитектурной темы фасада в виде решетки стенового каркаса. Такие же возможности имеются при сплошном остеклении фасада и заполнении его прозрачными и непрозрачными листовыми материалами. В зданиях с верхним естественным освещением, отличающихся в некоторых случаях активным силуэтом покрытия, материал стены влияет на взаимное размещение остекленных и глухих поверхностей на фасаде здания. При применении крупных стеновых панелей верхнюю часть стены, имеющую ломаное очертание, целесообразно заполнять более легкими материалами — стеклом, волнистыми алюминиевыми, стальными или асбестоцементными листами. При многослойных листовых конструкциях оконные проемы целесообразно располагать в нижней части стены (в зоне прямой видимости), так как эти материалы позволяют заполнять фасад любой конфигурации. В случае штучных каменных материалов (кирпич, блоки) рекомендуется устраивать вертикальные светопроемы, связывая их с остеклением фонарей. В современных производственных зданиях с ограждениями из панелей, листов, многослойных конструкций утвердился горизонтальный строй фасадов, как наиболее отвечающий навесным стенам. Горизонтальность композиции подчеркивается выделением навесов, козырьков, перемычек, многократным повторением отдельных проемов или элементов покрытия. Выявление во внешнем облике здания таких функциональных элементов, как конструкция покрытия, фонари верхнего света, транспортные узлы, позволяет отразить на фасаде здания особенности его внутренней структуры и одновременно решить проблему протяженности производственного здания. Прием деления фасада на отрезки большей или меньшей длины различными, не связанными с функционально-технической стороной вставными и накладными элементами, особенно на всю высоту здания, следует признать неудачным. Более удачно деление только в верхней или только в нижней части здания. В этом случае выделяются ворота, жалюзи, вентиляционные шахты и другие расположенные в метрическом порядке функциональные элементы. В большинстве случаев нет оснований для нарушения единой архитектурной темы, повторяющейся по всей длине фасада. Архитектура внешнего облика здания строятся на использовании в композиции фасада необходимых функционально-технических элементов — оконных проемов, воздухозаборных отверстий, пристенного каркаса, солнцезащитных устройств, вынесенного и поставленного перед зданием технологического оборудования и т. п. При необходимости обогащения основной архитектурной темы используют контраст. В производственном здании возможно контрастное решение продольного и торцового фасадов, призводственной и административно-бытовой части. В многоэтажных зданиях различие размеров продольного и торцового фасадов часто подчеркивают контрастом материалов, примененных для наружных ограждений этих фасадов. В пределах одного фасада возможно контрастное решение первого этажа, где располагаются входная группа помещений, склады сырья и готовой продукции, и типовых этажей, занятых производством; производственных и технических этажей; помещений с различными темпер атурно-влажностными режимами или различными требованиями к естественной освещенности. Вынос узлов вертикального транспорта из общего объема, здания, помимо преимуществ планировочного и конструктивного характера, обеспечивает метрическое членение плоскости фасада вертикальными объемными элементами; по материалам ограждения эти элементы обычно также контрастны основной фасадной поверхности. В одноэтажных зданиях контрастное решение продольного и торцового фасадов возможно при выявлении во внешнем виде здания очертаний перекрывающих конструкций, особенно пространственных (складки, оболочки), и при доведении до наружных стен фонарей верхнего света. Последнее решение особенно характерно для зданий, в которых конструкция покрытия и фонари верхнего света составляют единое целое. Однако в современных одноэтажных производственных зданиях с плоской бесфонарной кровлей, получившей распространение в мировой практике, контраст торцового и фронтального фасадов требует нахождения иных, средств. Внешний вид таких зданий, особенно располагаемых в северных и средних широтах, отличается отсутствием рельефных, пластических элементов. Повышения архитектурной выразительности фасадов в этом случае можно достичь организацией внутреннего силуэта, создаваемого глухими и остекленными участками стен: включением элементов внутреннего пространства во внешний облик здания (например, оплошное остекление лестничных клеток, располагаемых у наружных стен); пластикой входов и навесов над автомобильными и железнодорожными платформами; использованием малых архитектурных форм (эмблемы, надписи, флагштоки, фонари электроосвещения); включением элементов ландшафта (зеленые насаждения, водоемы, рельеф земной поверхности); применением фактуры и цвета. При этом предпочтение следует отдавать не окраске здания, а естественным цветам различных материалов, используемых в наружных слоях стеновых ограждений. В качестве таких материалов применяют гранитный щебень, мраморную крошку, отходы производства цветного стекла (эрклез), керамические и стеклянные плитки; цветное стекло, нержавеющую, эмалированную н вороненую сталь, анодированный алюминий разных тонов, пластмассы. В южных районах обогащение пластики фасадов здания возможно за счет выявления несущего каркаса, выноса покрытия за плоскость фасадных стен, использования различных средств солнцезащиты (горизонтальных и наклонных козырьков, вертикальных экранов, глубокорельефных блоков, постановки окон с наклоном или под углом к плоскости фасада и т. д.). На композиционное решение сооружения наряду с прочими факторами влияют условия-его восприятия, определяемые удаленностью объекта от зрителя, углом обозрения объекта и условиями его освещения. При восприятии с дальних точек наиболее важным элементом архитектурной композиции является силуэт здания, а при восприятии с малого расстояния — проработка деталей. Последняя определяется условиями наружного освещения, зависящими от светового климата района строительства: в условиях контрастного-естественного освещения, создаваемого безоблачным южным небом, архитектурные детали выглядят гораздо рельефнее, чем в условиях диффузного освещения под пасмурным северным небосводом. Та же зависимость характерна для восприятия рельефных деталей на южном и северном фасадах. Путем постановки здания на генеральном плане, ориентации его фасадов и устройства сети дорог и подходов к нему архитектор может обеспечить оптимальные условия восприятия здания, организовать обозрение его с наиболее выгодных точек. В случае же строительства здания в условиях сложившейся застройки наиболее вероятные углы его обозрения должны быть учтены при решении внешнего облика сооружения. Архитектура фасадов должна быть неразрывно связана с архитектурой интерьеров. Элементы, введенные только с учетом композиции фасада, выглядят в интерьере случайными. Распределяя по плоскости фасада глухие и светопрозрачные ограждения, архитектор должен учитывать восприятие их также изнутри помещений