- •8. Рынок труда и з/п.

- •9. Рынок капитала и дисконтирование.

- •13. Экономический рост, его типы и факторы

- •14.Экономические циклы и кризисы. Современная экономическая динамика.

- •19. Причины неравенства доходов населения и проблема их справедливого распределения

- •20. Цели, задачи, функции государственного регулирования экономики и его методы.

19. Причины неравенства доходов населения и проблема их справедливого распределения

Доход–общая Ʃ денег, получ. за опред. время и предназ-я для приобр. благ и услуг.

Выд. след. формы дохода, соотв-щие основ. 3 факт-м производства:

1)заработная плата – доход от фактора «труд», кот. достается наемным работ-м;

2)рента – доход от испол. природ. ресурсов и земли собственниками ресурсов;

3)процент – доход от капитала, переданного во временное пользование.

Доп. формой доходов для нек. части населения выступают трансферты – односторонние платежи государства населению – пенсии, пособия по безработице, помощь многодетным семьям и др.

На протяжении жизни человека его доходы изменяются: Такое послед. изм-е доходов в теч. жизни чел. наз-ть жизненным циклом дохода.

Кривая Лоренца. Люди различаются по своему положению в обществе – значит, доходы их различны. Чтобы отследить характер распределения доходов в обществе, используют различные методы:

– определение различными статистическими приемами среднего уровня дохода (среднеарифметический, медианный, модальный доход);

– группировка населения по уровню дохода и сопоставление средних уровней крайних групп между собой;

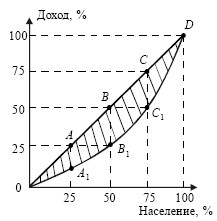

– построение кривой Лоренца, характеризующей неравенство в обществе через действие кумулятивного (нарастающего) эффекта (рис. 33.1).

OABCD – линия гипотетического абсолютного равенства в распределении дохода;

OA1B1C1D – кривая Лоренца.

Кривая Лоренца - линия фактического отклонения от идеального распределения. Чем больше она расходится с лучом идеального распределения, тем сильнее неравенство людей проявляется в доходах.

Уровень доходов населения определяют с пом. показателей номин. и реал. доходов.

Номин. доход – сумма денег, полученная человеком в теч. определенного периода времени.

Реал. доход – то количество Т и У, кот. м. приобр. покуп-ль на свой номин. денежный доход. Реальный доход измер. измен-м во времени номин. дохода через индекс цен. Реальный доход = Номинальный доход – Индекс цен.

Уровень жизни – количество Т и У, кот. чел. м. себе позволить для удовлет-я своих матер. потребностей. С теч. времени уровень жизни населения повышается. Его м. охарактеризовать различными кол-ми и кач-ми показ-ми общим потреблением благ на душу населения, уровнем реальных доходов, структурой потребления, обеспеченностью жильем, медицинским обслуживанием, уровнем образования и др.

Воздействие политики государства на кривую Лоренца. Гос-во своей налоговой и социальной политикой может смягчить последствия сильной дифференциации доходов, устанавливая пособия многодетным семьям и одиноким матерям, осуществляя поддержку безработным и престарелым.

20. Цели, задачи, функции государственного регулирования экономики и его методы.

Гос. регул. экон (ГРЭ) – целенаправленное воздействие гос-ва на микро- и макроэкономические процессы развития экономики в целях поддержания ее стабильности или изменения в нужном обществу направлении.

Функциям ГРЭ:

• определение стратегии развития;

• гарантирование прав собственности;

• партнерские отношения с частным и смешанным секторами;

• финансовая, денежная, социальная политика;

• поддержание общественного порядка;

• оборона.

Задачи ГРЭ:

а) Создание правовой основы.

б) Обеспечение надлежащего правопорядка в стране и ее национальной безопасности.

в) Стабилизация экономики. Для обеспечения стабилизации экономики государство обязано использовать все имеющиеся в его распоряжении рычаги и методы, путем проведения соответствующей фискальной, финансово-кредитной, научно-технической и инвестиционной политики.

г) Обеспечение социальной защиты и социальных гарантий (минимальная з/п, пенсия, различные пособия) и не допускает социальной напряженности в обществе.

д) Защита конкуренции. Конкуренция – один из главных регуляторов рыночного хозяйства. е) Разработка, принятие и организация выполнения хозяйственного законодательства, то есть правовой основы предпринимательства, налогообложения, банковской системы.

Объектами государственного регулирования в экономической сфере являются:

1. экономика;

2. социальная сфера

3. конфликтные и чрезвычайные ситуации

Цели ГРЭ: Высшая цель – достижение максимального благосостояния всего общества (экономический рост; полная занятость; стабильность уровня цен и устойчивость национальной валюты; внешнеэкономическое равновесие.

Методы ГРЭ:

- административные методы регулирования (выдача лицензий, разрешающих какую-либо деятельность, установление квот на экспорт и импорт, контроль над ценами, качеством продукции, доходами и др.);

- правовые методы

- прямые методы (реализуется в форме безвозвратного адресного финансирования секторов, отраслей, территорий и отдельных предприятий).

- косвенные методы (регулирование объема денежной массы, определение условий предоставления централизованных кредитов и ставки процента, политика в области налогов, валютного курса, таможенных пошлин и др.)

Инструменты ГРЭ

- бюджетное регулирование. Активно влияет на экономику, вызывает мультипликаторный (кратный) спрос, оживляя и расширяя производство, государственный заказ. Он является общепринятой во многих странах формой регулирования экономики в условиях рынка.

- Государственное регулирование материального производства: финн. поддержка предприятий, поддержка малого предпринимательства, антимонопольная политика, регулирование естественных монополий.

- Регулирование денежного обращения: регулирование денежной массы, кредитование реального сектора, регулирование валютного курса.

Через совокупность целей, методов воздействия государства на экономику и применяемого инструментария, формируется механизм ГРЭ:

Административный (актив. вмешат-во гос. в экон. с пом. администр.методов, экономические субъекты ведут себя в соответствии со строго предписанной контролируемой линией поведения)

Индикативный (Государство рассматривает активное вмешательство в экономику как крайнюю меру, необходимую при выходе экономических параметров за определенные предельные значения, индикаторы, установленные государством. При отсутствии подобных явлений экономическое регулирование осуществляется мягко, косвенными методами)

Рыночный (Государство не ограничивает свободу рыночного саморегулирования деятельности экономических субъектов. Воздействие осуществляется исключительно экономическими методами для исключения «сбоев рынка».)

Современная экономика представляет собой синтез рыночного механизма и элементов государственного регулирования.

В различные эпохи господствовали различные взгляды на модель взаимоотношений государства и экономики: 1. Меркантилизм: активное вмешательство государства в экономику необходимо. Гос. в законодательном порядке д. способ-ть накоплению золота и серебра в стране, проводить политику развития и защиты собственной промышленности.

2. Физиократы - требование свободы торговли. Главная функция гос.- защита естественного права, основой кот. является частная собственность.

3. Классическая школа политэкономии - А.Смит и Д.Рикардо обосновывали лозунг “экономической свободы” и высказывались за ограничения вмешательства государства в экономическую жизнь. Государство должно выполнять три обязанности:- ограждать общество от насилия и вторжений других обществ;

- эффективное правосудие; - создавать и содержать определенные общественные сооружения и учреждения.

4. Неоклассическая школа: создана теория рыночного равновесия и сформулированы закономерности оптимального режима хозяйствования, стояли на позициях саморегулирования рыночной системы. Государственное регулирование считали вредным. 5. Кейнсианства- гос. заказы оживляли спрос, стимулировали занятость, давая и прибыли предпринимателям.

6. Неолиберализм, монетаризм – экон. роль гос. сводится к созданию наиболее благоприятных условий функц-я рыночной экономики, выработке порядка и правил игры и контролем за их соблюдением. Монетаристы, считают, что единственная сфера вмешательства государства - денежное обращение.

Сторонники теории “экономики предложения” считают, что государственное регулирование, если оно необходимо, должно иметь долгосрочный характер и ориентироваться на стимулирование предложения товаров, капиталов и факторов производства.