- •Типы хранилищ и транспортных средств, рекомендуемых гост 1510-84

- •Требования гост 1510-84 к подготовке вагоноцистерн к наливу нефти и нефтепродуктов

- •2.2 Хранилища для газа

- •3.2. Операции по приёму-сдаче нефти, нефтепродуктов на приёмосдаточных пунктах

- •3.3. Правила отгрузки нефти, нефтепродуктов на наливных пунктах

- •3.4. Правила приёма-сдачи продукта по отводам на промежуточные нефтебазы

- •3.5. Оперативный учет и контроль процесса перекачки и количества перекачиваемого принимаемого и отгружаемого продукта

- •Пример записи в диспетчерском журнале

- •4. Способы определения массы при учетных операциях

- •4.1. Метод определения массы

- •4.2 Объёмно-массовый статический метод (косвенный метод статических измерений)

- •4.3. Определение плотности нефти, нефтепродуктов

- •4.4. Автоматические и полуавтоматические методы измерения массы

- •4.5. Определение массы продукта в трубопроводе

- •5. Подготовка товарного баланса за отчетный период времени

- •5.1. Инвентаризация нефтепродуктов на объектах мтп

- •5.2. Потери нефти, нефтепродуктов при перекачке и хранении, их количественная оценка

- •5.2.1 Общие положения

- •5.2.2. Потери нефти от испарения с поверхности грунта и воды

- •5.2.3. Потери нефти от инфильтрации в грунт

- •5.2.4. Потери, связанные с ремонтом оборудования

- •5.2.5. Потери, связанные с хищением продукта

- •5.3 Расчет грузооборота

- •5.4. Учет нефтепродуктов при последовательной перекачке

- •5.5. Товаро – учетные операции на мгп

- •5.5.1. Состав мгп

- •5.5.2. Аккумулирующая способность мгп

- •5.5.3. Определение сточной потери газа при истечении его из отверстия в теле трубы

- •5.5.3. Потери газа при разрыве трубы

- •5.6. Товарный балансовый отчет

5.2.1 Общие положения

При перекачке, хранении, наливе в железнодорожные цистерны возможны следующие виды потерь:

- естественная убыль при приёмо-сдаточных операциях по резервуарам и при хранении;

- естественная убыль при транспортировке, связанная с неплотностями оборудования (уплотнения насосов, сальники задвижек и т.д.)

- потери, связанные с проведением ремонта оборудования и МТП (зачистка резервуаров, врезки катушек, замена участков и т.д.);

- разовые потери при повреждениях и авариях на МТП и ПС;

- потери, связанные с хищениями продукта.

Величину потерь от естественной убыли определяют в соответствии с РД 153-39.4-033-98 "Нормы естественной убыли нефтепродуктов при приёме, транспортировании, хранении и отгрузке на объектах МНПП", утвержденным Минтопэнерго 04.09.98.

Основные положения этого документа.

1. Естественная убыль – это потери, которые являются следствием физико-химических свойств нефтепродукта, воздействия метеорологических факторов, несовершенства средств защиты нефтепродукта от испарения и налипания при транспортировке, хранении, приёме и отгрузке.

2. Норма естественной убыли – это предельно допустимая величина потерь нефтепродукта при товаро-транспортных операциях.

3. В нормах потерь отсутствуют потери при зачистках, ремонтах, нефтебазовых перекачках.

4. Для расчета естественных потерь нефтепродукты разделены на 5 групп:

I – бензины автомобильные всех марок;

II – топливо реактивное Т-2;

III - топливо реактивное всех остальных марок;

IV – топливо дизельное марок "Зимнее" и "Арктическое";

V - топливо дизельное всех других марок, топливо печное бытовое.

Кроме того, нефтепродуктопроводы распределены по климатическим поясам:

пояс 2 – РФ – Сибирь и Северный Казахстан;

пояс 3 – РФ – вся центральная часть, республики Беларусь, Украина, Литва, Латвия;

пояс 4 – РФ – кавказские республики, области Волгоградская и Ростовская, Краснодарский край, Ставропольский край, Украина – Прикарпатье и Закарпатье.

5. Нормы установлены для двух периодов: осенне-зимний и весенне-летний.

Нормы установлены:

- при приёмо-сдаточных операциях и при хранении в тоннах на 1 т нефтепродукта;

- при перекачке – на 1 т продукта, перекачиваемого на 100 км;

- при длительном простое – на 1 т продукта, находящегося в линейной части.

Потери при перекачке равны

Q = 0,01MLNл

где

M – масса перекачиваемого продукта;

L – длина трубопровода, км;

Nл – норма естественной убыли при перекачке.

6. При операции приёмки нефтепродукта в резервуары норму естественной убыли на приём начисляет организация, сдающая нефтепродукт.

Норму естественной убыли на откачку из резервуара и на хранение начисляет организация, принимающая нефтепродукт.

При приёмке нефтепродукта из железнодорожных цистерн норму потерь при транспортировке начисляет организация, принимающая нефтепродукт.

7. Нормы потерь продукта не учитываются при приёме-сдаче продукта по счетчикам.

8. Естественная убыль при отпуске в железнодорожные цистерны рассчитывается организацией, отгружающей продукт, если масса налитого продукта определяется по железнодорожной цистерне, и организацией, принимающей нефтепродукт, если масса отгруженного продукта определялась по резервуарам или по счетчикам отгружающего предприятия (предприятия-поставщика).

9. При сдаче продукта по отводам в резервуары нефтебаз естественная убыль при приёмке рассчитывается организацией МТП.

10. Определение потерь при авариях и повреждениях производится в соответствии с действующей инструкцией по расследованию, учету аварий и повреждения технологических объектов МТП.

При авариях потери определяются в зависимости от ситуации.

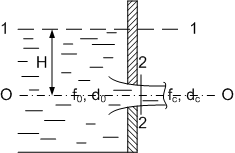

а) Если имеет место свищевое отверстие в стенке резервуара, то применяют положения гидравлики по истечению жидкости из отверстий в тонкой стенке (см. рис. 5.1) [6].

Рис. 5.1 – Схема истечения жидкости из отверстия в тонкой стенке

d0 – диаметр отверстия;

dc – диаметр струи;

f0 – площадь сечения отверстии;

fc – площадь сечения струи;

H – высота слоя жидкости над отверстием, т.е. напор при истечении из отверстия

При изучении данных явлений было обнаружено, что при истечении жидкости из отверстия в тонкой стенке происходит сужение струи, т.е.

dc < d0, fc< f0.

Отношение fc / f0 = ε было названо коэффициентом сжатия струи.

Для определения скорости истечения составляется уравнение Бернулли для сечений 1-1, 2-2 и плоскости сравнения О-О, которое для идеальной жидкости имеет вид (ур. 5.1)

,

(5.1)

,

(5.1)

или

,

,

,

,

.

.

Так как принята идеальная жидкость, то Vист = Vтеорет .

Для реальной жидкости необходимо учесть потери напора при прохождение через отверстие, т.е. местные потери. Тогда уравнение Бернулли запишется следующим образом:

,

(5.2)

,

(5.2)

тогда

.

.

Отношение Vдейств / Vтеор = φ - называется коэффициентом скорости.

Величина μ = φε называется коэффициентом расхода.

Если известно Vдейств и fо , то можно применить следующее уравнение для определения расхода жидкости через отверстие:

,

(5.3)

,

(5.3)

Обычно принимают ε = 0,64, φ = 0,97.

Тогда μ ~ 0,62. Эта величина μ наиболее часто используется в расчетах.

б) Если имеется малое отверстие в теле действующего трубопровода или коррозионный свищ, то расход определяется по этому же уравнению:

.

(5.4)

.

(5.4)

Под величиной Н в этом случае понимается напор в трубе в месте выхода продукта.

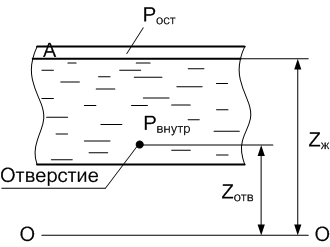

в) Для остановленного трубопровода авторы В. В. Новожёлов и др. [7] в случае малых отверстий предлагают методику расчета, основанную на предположении, что площадь сечения отверстия настолько мала, что жидкость в трубопроводе можно считать покоящейся, тогда распределение давления в трубопроводе будет подчиняться основному уравнению гидродинамики (см. рис.5.2).

Из схемы видно, что при истечении жидкости из отверстия над зеркалом жидкости образуется свободная полость А с давлением Рост..

Давление в трубопроводе на уровне отверстия равно Рвнутр.

Рис. 5.2.

По основному уравнению гидростатики

Рвнутр = Рост + ρg(Zж – Zотв) = Pост + ρg(ΔZ). (5.5)

Естественно, что освободившееся пространство полости А будет заполняться испаряющейся паровой фазой с давлением, равным давлению насыщенных паров перекачиваемой жидкости при температуре в трубопроводе, т.е. Рост. В то же время зона А – это зона сниженного давления по отношению к атмосферному давлению, так как воздух через отверстие и слой жидкости не может попасть в зону А, разрежение в этой зоне равно Рвакуума.

Тогда

Рост = Ратм – Рвакуума.

Тогда

Рвнутр = ρg(ΔZ) – (Ратм – Рвакуума).

Так как истечение происходит в окружающую среду, то

Рист = Рвнутр + Ратм = ρg(ΔZ) – Рвакуума.

или напор при истечении равен:

.

.

Расход жидкости через отверстие запишется в виде уравнения 5.6:

.

(5.6)

.

(5.6)

При использовании этого уравнения в практических расчетах ΔZ = Zж - Zотв, где за Zж принимают максимальную отметку профиля трубопровода, которая оказывает влияние на процесс истечения (см. рис. 5.3.):

Рис. 5.3

г) При авариях с разрывом трубопровода потери определяются по дополнительным инструкциям, действующим в системе МТП [8].

Основные формулы для определения потерь:

П = А + Б – В – Г, (5.7)

А – количество продукта, необходимое для заполнения трубопровода после аварии. Рассчитывается от момента пуска насосных агрегатов на головной ЛПДС до момента поступления продукта в резервуар конечного пункта.

Б – количество продукта, вышедшее на рельеф от момента разрыва до момента остановки перекачки.

В – количество продукта, поступившее в емкости конечного пункта или промежуточных станций или нефтебаз с момента разрыва трубопровода до закрытия приёмных задвижек.

Г – количество продукта, собранное с места аварии.

Величина П, полученная 1 способом, проверяется анализом грунта, отобранного на месте аварии, на содержание в нем нефтепродукта.

Количество проб, места отбора проб определяются комиссией по расследованию аварии.

Потери в грунт проверяются произведением объёма замазученного грунта на концентрацию в нём нефтепродукта, выраженную в кг/м3:

Пгр = Vгр а, кг.

Кроме того, необходимо учитывать потери от испарения разлившегося продукта Писп.

В результате получаем равенство:

Пгр + Писп ~ П. (5.8)

В литературе [ ] приведены эмпирические методики расчета, которые позволяют ориентировочно оценить потери нефти, нефтепродуктов от инфильтрации в грунт и от испарения в окружающую среду.