- •Вопрос 1.Роль мк в природе.

- •1)Участие в круговороте веществ.

- •Вопрос 2. Морфология бактерий

- •4)Нитевидные.

- •Вопрос 3. Методы окраски мо

- •Вопрос1. Генетическаятрансформация: трансформация, конъюгация, трансдукция.

- •Вопрос 2. Круговорот серы

- •Вопрос 3. Накопительная культура

- •Вопрос 1. Круговорот азота в биосфере

- •Вопрос 2. Отличительные особенности эукариот и прокариот

- •Вопрос 3. Методы стерилизации

- •Вопрос 1. Строение бактериальной клетки.

- •15)Донорные ворсинки(пили)-носители конъюгативных f-и r-плазмид.Поэтому имеют полость.При конъюгации пили двух бактерий соединяются. Их 1-2штуки на клетку.

- •16)Фимбрии(реснички)-прикреплены кл.Ст. Короче(0.1-12мкм) и толще(25нм).

- •17)Различные гранулы, запасаемых веществ в цитоплазме

- •Вопрос 2. Генетический аппарат мо

- •Вопрос 3.Культивирование ана- и аэробных организмов.

- •Вопрос 1. Предмет и задачи мб,этапы развития

- •Вопрос 2. Размножение бактерий

- •Вопрос 3. Назначение и методы фиксации мб препаратов

- •Вопрос 1. Строение и ф-ии клет.Стенки,хим.Состав и выявление

- •Вопрос 2. Закономерности роста популяции в период(стационар)культуры.Кривая и фазы роста.

- •Вопрос 3. Методы получения чистой кльтуры

- •Вопрос 1. Гр- мо,особенности строения кл.Ст.

- •Вопрос 2. Разновидности микроскопов,особенности,разреш.Способности,назначение

- •1)Светлопольная микроскопия

- •2)Микроскопия в темном поле

- •Вопрос 3. Посев на жидкие среды и их назначение

- •Вопрос 1. Круговорот серы

- •Вопрос 2. Рост отдельных мо и рост популяции

- •Вопрос 3. Посев на плотные питательные среды,назначение этих сред.

- •Вопрос 1. Первый этап развития мб,

- •Вопрос 2. Внехромосомные факторы наследственности

- •Вопрос 3. Метод предельных разведений.

- •III этап-Эпоха Пастера и Коха.

- •1857 Г.-Брожения. 1860 г.-Самопроизвольное зарождение. 1865 г.-Болезни вина и пива.

- •1868 Г.-Болезни шелковичных червей.1881 г. -Зараза и вакцина. 1885 г.-Предохранение от бешенства».

- •Вопрос 2. Генетический аппарат мо

- •Вопрос 3. Метод Коха.

- •Вопрос1. Современные этапы в развитии микробиологии, его особенности.

- •Вопрос 2. Непрерывные и синхронизированные структуры, способы их получения и назначения.

- •Вопрос 3. Мпб и мпа, назначение и применение.

- •1) Общего назначения – для культивирования большинства бактерий (мясопептонный агар, мясопептонный бульон, кровяной агар);

- •1) Среды специального назначения.

- •2) Общего назначения . Подходят для культивирования большинства бактерий ----а)мясопептонный агар мпа

- •Вопрос 1. Факторы среды, влияющие на рост микроорганизмов

- •Вопрос 2. Особенности ядерного аппарата у прокариот в сравнении с эукариотами.

- •Вопрос 3. Накопительные культуры , принцип элективности.

- •Вопрос 1. Строение прокариот.

- •Вопрос 2. Поступление питательных веществ в бактериальную клетку.

- •Вопрос3. Метод количественного учёта бактерий.

- •3.Определение биомассы. Чтобы определить массу сухих клеток, центрифужную пробирку или фильтр с осадком мо помещают в сушильный шкаф, высушивают и взвешивают.

- •Вопрос1. Принцип систематики и классификации бактерий.

- •1949Г-Красильников-определитель 1923г-Берджи-определитель(33группы)

- •1Морфологические признаки

- •2Тинкториальность(способность окрашиваться разными красителями)

- •3Культуральные свойства:

- •Вопрос 2.Условия культивирования микроорганизмов.

- •Вопрос 3. Строение клеточной мембраны , окраска по Граму.

- •Вопрос 1. Принцип работы лактозного оперона

- •Вопрос 2. Механизм питания бактерий

- •Вопрос 3. Способы культивирования бактерий.

- •Вопрос 1. Способы получения энергии у бактерий.

- •Вопрос 2. Питательные среды и их классификации.

- •1По составу среды подразделяются на естественные, искусственные и синтетические.

- •2По физическому состоянию среды бывают жидкие, плотные и сыпучие.

- •Вопрос 3. Этапы идентификации микроорганизмов.

- •Вопрос 1. Анаболические процессы у бактерий.

- •Вопрос 2. Круговорот азота в биосфере

- •Вопрос 3. Определение некультивируемых форм.

- •Вопрос 2. Запасные вещества бактерий и их назначение

- •Вопрос 3. Методы определения подвижности бактерий

- •3)Посевом бактерий в водный конденсат скошенного столбика агара (подвижные виды переплывают из конденсата на поверхность среды и колонизируют её).

- •Вопрос 1. Факторы патогенности бактерий.

- •Вопрос 2. Способы жизни микроорганизмов

- •Автотрофы (за счет со2)

- •Гетеротрофы (за счет углерода готовых органических соединений)

- •Вопрос 3. Общие требования,предъявляемые к пит.Средам

- •Вопрос 3. Антибиотикочувствительность

- •Вопрос 1. III этап-Эпоха Пастера и Коха.

- •1857 Г.-Брожения. 1860 г.-Самопроизвольное зарождение. 1865 г.-Болезни вина и пива.

- •1868 Г.-Болезни шелковичных червей.1881 г. -Зараза и вакцина. 1885 г.-Предохранение от бешенства».

- •Вопрос 2. Вирусы,особенности строения и функции.

- •Вопрос 2. Строение вирусов. Разнообразие вирусов.

- •Вопрос 3. Капсула бактерий,окраска капсул

- •Вопрос 3. Хранение культур бактерий.Понятие «музейная культура»

- •5)Хранение в dist. Или 1%-ном NaCl.Мо предварительно выращивают в оптимальных условиях, после чего клетки суспендируют в дистиллированной воде или 1%-ном растворе хлорида натрия.

- •Вопрос 1. Круговорот серы

- •Вопрос 2. Принцип работы лактозного оперона

- •Вопрос 3. Методы диагностики вирусов

- •1)Культуры клеток для выявления вирусов

- •4)Появление гигантских многоядерных клеток и др;

- •Вопрос 1. Круговорот азота в биосфере

- •Вопрос 2. Понятие и классификация вирусов. (см 21 и 22 билет)

- •Ictv классификация

- •Вопрос 1. Археи,история изучения,место в биолог.Мегасистеме

- •1)Формы клеток архебактерий в целом сходны с таковыми эубактерий(есть кокки, палочки, извитые). 2)Особенность архебактерий — отсутствие сложных многоклеточных форм, мицелиальных и трихомных.

- •Вопрос 2. Понятие вирусной инфекции. Экология вирусов

- •Вопрос 3. Методы микроскопии в мб

Вопрос1. Современные этапы в развитии микробиологии, его особенности.

Успехи микробиологии во второй половине XIX в. привели к обнаружению чрезвычайного разнообразия типов жизни в микромире. Следующий вопрос, заинтересовавший исследователей: как объяснить такое многообразие, определить его границы, выявить, на чем оно основано? Постановкой этой проблемы, имеющей общебиологическое значение, мы обязаны двум крупнейшим микробиологам нашего времени А.Клюйверу (A.Kluyver, 1888— 1956) и К. ван Нилю (С. van Niel, 1897—1985). АКлюйвер и его ученики (одним из них был К. ван Ниль) провели сравнительные биохимические исследования в относительно далеко отстоящих друг от друга физиологических группах микроорганизмов. Было изучено много форм микроорганизмов и примерно к середине 50-х гг. XX в. сформулировано то, что теперь называют теорией биохимического единства жизни.

В чем же конкретно состоит биохимическое единство жизни? Общее основано на единстве конструктивных, энергетических процессов и механизмов передачи генетической информации. А. Клюй-вер доказал два первых положения: все живые организмы построены из однотипных химических макромолекул, универсальной единицей биологической энергии служит АТФ, в основе физиологического разнообразия живых существ лежит несколько основных метаболических путей. Что касается последнего положения, то сам А. Клюйвер изучением этой проблемы не занимался. Единство системы передачи генетической информации у всех клеточных типов жизни было установлено позднее. В настоящее время мы пока не знаем исключений, которые ставили бы под сомнение теорию биохимического единства жизни.

С начала XX в. продолжается дальнейшая дифференциация микробиологии. От нее отпочковываются новые научные дисциплины (вирусология, микология) со своими объектами исследования, выделяются направления, различающиеся задачами исследования (общая микробиология, техническая, сельскохозяйственная, медицинская, генетика микроорганизмов).

Вопрос 2. Непрерывные и синхронизированные структуры, способы их получения и назначения.

Существуют две принципиально разные системы выращивания микроорганизмов в жидкой среде. В одном случае после инокуляции среды не происходит ни добавления в нее, ни удаления каких-либо компонентов, кроме газовой фазы. Такая закрытая система культивирования носит название периодической и может поддерживать размножение клеток только в течение ограниченного времени, на протяжении которого меняется состав исходной среды и окружающие условия.

Непрерывное (проточное) культивирование в отличие от периодического характеризуется постоянной подачей питательной среды со скоростью, равной скорости удаления культуры. При этом объем культуры в ферментере во времени не меняется. Одно из основных условий непрерывного культивирования — хорошее перемешивание культуры в ферментере. Система непрерывного культивирования может быть реализована по принципу турбидо-стата или хемостата. Турбидостат — наиболее простой режим проточного культивирования, концентрация клеток в нем выбирается исследователем, а поступление питательных компонентов автоматически реализуется в соответствии с плотностью популяции. Меняя скорость подачи питательной среды («скорость разбавления»), экспериментатор может получать разные значения скорости роста популяции — от близких к нулю до максимальной, таким образом воспроизводя разные состояния культуры от стационарной фазы до стадии .экспоненциального роста.

Для непрерывного культивирования микроорганизмов может быть использован слегка модифицированный ферментер, применяемый при периодическом культивировании . В первом случае требуется система двойного насоса (для добавления свежей среды и удаления культуральной жидкости), используемая вместе с регулятором уровня среды; при этом культуральная жидкость удаляется через отверстия для отбора проб. Такие насосы необходимы при проточном культивировании в больших емкостях. В малых ферментерах удаление жидкости может происходить

через боковую отводную трубку, расположенную на уровне, позволяющем поддерживать определенный объем культуры. Малые ферментеры с боковым ОТВОДОМ ЖИДКОСТИ можно изготовить из стандартных стеклянных или стальных сосудов.

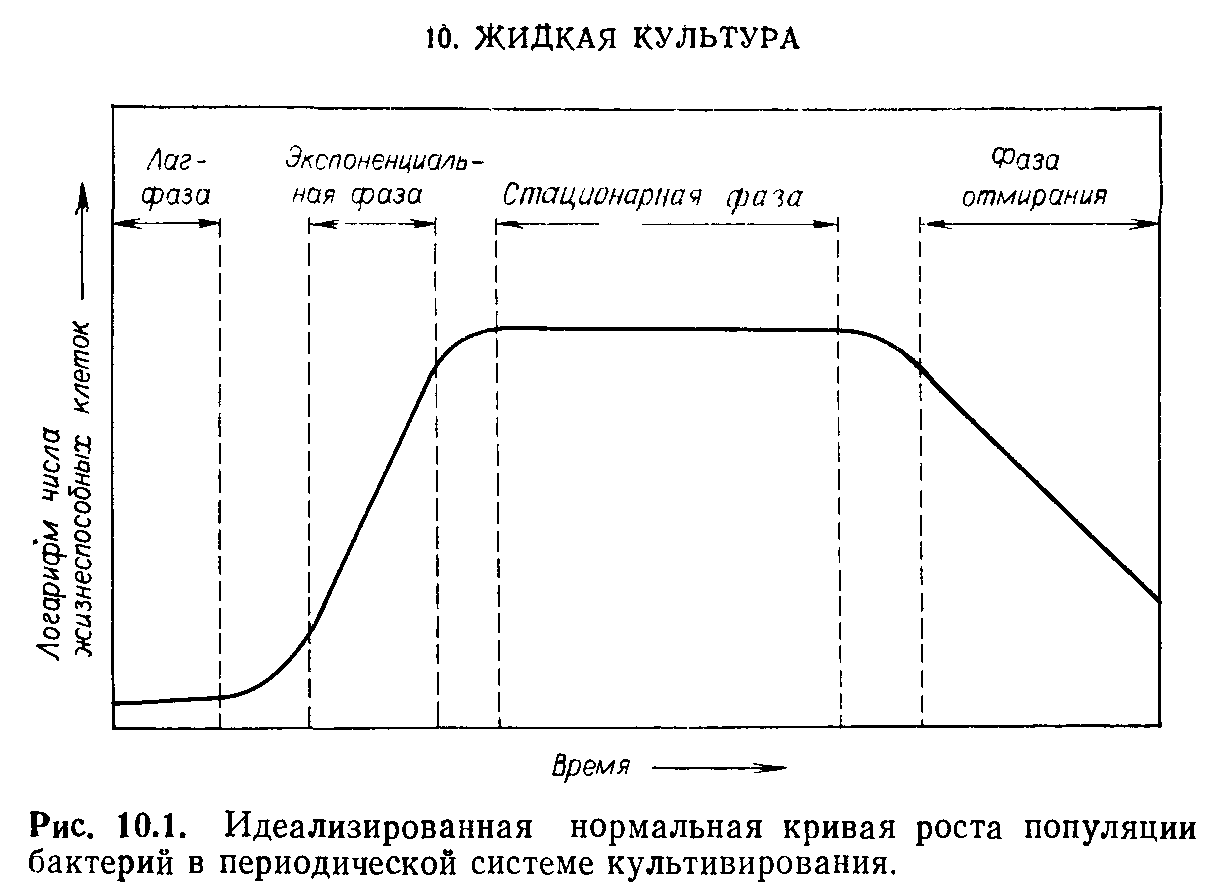

типичная кривая роста простой гомогенной периодической культуры бактерий. Рост проходит через лаг-фазу, в течение которой число клеток не увеличивается. Затем начинается фаза роста, которая обычно характеризуется экспоненциальным увеличением количества клеток и подчиняется уравнениям (10.1) — (10.4). В конечном счете изменения химического и физического состава среды приводят к переходу культуры в стационарную фазу, в которой увеличения количества клеток не происходит, но клетки еще нуждаются в источниках энергии для поддержания своей жизнедеятельности. Поскольку в периодической культуре питательные вещества ограниченны, наступает фаза отмирания (автолиза), которая часто характеризуется экспоненциальным уменьшением количества жизнеспособных клеток.

Лаг-фазу можно вызвать путем быстрого изменения состава среды культивирования. В свежей среде длительность лаг-фазы зависит от количества и возраста посевного материала, а также от изменений состава и концентрации питательных компонентов при внесении инокулята. Внесение небольшого инокулята в большой объем свежей среды может привести к диффузии из клеток витаминов, кофакторов и ионов, которые необходимы для поддержания активности многих внутриклеточных ферментов. Если клетки инокулируют из богатой среды в минимальную, то продолжительность лаг-фазы очень сильно зависит от объема инокулята, поскольку он содержит микроэлементы, попадающие при инокуляции в ростовую среду.

Длительность лаг-фазы зависит и от возраста инокулята. Это связано с тем, что в клетках накапливаются токсичные вещества, но в них недостаточно питательных веществ, необходимых для первоначального роста. Таким образом, наблюдается как положительный, так и отрицательный эффект возраста инокулята на продолжительность лаг-фазы в свежей среде. Как правило, при переносе клеток из бедной среды в богатую с увеличением возраста инокулята лаг-фаза удлиняется. На кривой зависимости продолжительности лаг-фазы от возраста инокулята при пересеве культуры с богатой среды на более бедную можно обнаружить определенный «минимальный» участок, отражающий обмен между питательными веществами и внутриклеточными токсичными соединениями.

Наконец, изменения состава питательных компонентов, а также их концентраций при переносе инокулята на свежую среду могут действовать как триггер при регуляции активности ферментов и морфологической диф-ференцировке клеток, например при прорастании спор. Если клетки переносят с бедной среды на богатую, то питательные компоненты и время расходуются на повышение активности ферментов, необходимых для осуществления метаболизма в целом. Если же клетки переносят с богатой среды на среду с более низким уровнем питательных веществ, то они способны немедленно, хотя и с низкой скоростью, вступить в экспоненциальную фазу роста.

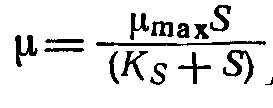

Возможность постоянного экспоненциального роста в периодической культуре, хотя и в течение ограниченного времени, свидетельствует о том, что его скорость фактически не зависит от изменений концентрации субстратов в довольно широких пределах. В этом случае можно говорить о сбалансированном росте культуры (см. выше), который описывается только величиной ц. Со временем рост культуры начинает отклоняться от экспоненциального, и его уже нельзя описывать только с помощью одной величины ц, даже если можно рассчитать эту величину для случая лимитирования субстратом [уравнение (10.5)]. Моно [44] следующим образом описал соотношение между концентрацией субстрата и ростом бактерий в простой системе, находящейся в экспоненциальной фазе:

где ц — удельная скорость роста, |imax— максимальное значение (л, полученное при S^>Ks> Ks — константа насыщения, эквивалентная константе Михаэлиса — Ментен, a S — концентрация субстрата во время экспоненциальной фазы роста.

Для описания зависимости роста культур от концентрации субстрата существует несколько альтернативных моделей [44]. Уравнение (10.5) можно использовать робно понятие экономического коэффициента обсуждается ниже в этой же главе (разд. 10.5). Чтобы предсказать время достижения максимальной плотности биомассы в периодической культуре, необходимо сделать ряд упрощающих допущений [2, 4].

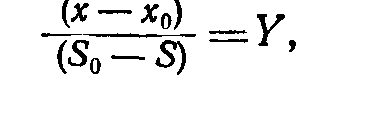

В

периодической культуре максимальную

биомассу определяют из экспериментальных

данных, исходя из отношения прироста

массы клеток к соответствующему снижению

концентрации субстрата:)

где х и S — соответственно концентрации клеток и субстрата в момент времени /, Хо и S0 — концентрации клеток и субстрата в более раннее время /0, а У — коэффициент общего выхода (экономический коэффициент). Уравнение точно описывает соотношение между концентрациями клеток и субстрата во время экспоненциальной фазы роста. Если экспоненциальный рост продолжается с постоянной скоростью вплоть до достижения стационарной фазы, а субстрат полностью исчерпывается во время экспоненциального роста, то с помощью уравнения (10.6) можно рассчитать максимальное число клеток или их концентрацию. Этот расчет верен при условии, что экономический коэффициент остается на постоянном уровне в течение всего цикла роста и потреблением субстрата в течение лаг-фазы можно пренебречь. На самом деле экономический коэффициент остается постоянным лишь при условии постоянного экспоненциального роста с одной удельной скоростью. Отсюда следует, что предсказанная с помощью уравнения (10.6) величина максимальной биомассы явно завышена.