- •1 Предмет экономики как науки. Макро- и микроэкономика.

- •5 Классическая экономическая теория

- •7 Вопрос

- •9 Вопрос

- •Вопрос 10:Собственность как экономическая категория

- •Билет№16. «Предложение товаров и услуг.»

- •23 Издержки в краткосрочном периоде

- •25. Предмет и методологическиеособенностимакроэкономики

- •26 Вопрос: Основные макроэкономические субъекты

- •30 Билет

- •39 Билет

- •40 Билет

- •Вопрос 43

7 Вопрос

Основные направления экономической мысли в 20 веке.

Авторы монографии “Истории экономических учений” выделяют два основных направления в экономической теории 20 века. Это теории “регулируемого капитала” и теории “свободы предпринимательства” (неоклассицизм). В последние годы приобретает все большее значение институционально-социальное направление.

Сторонники “регулируемого капитализма”, к которым относятся последователи английского экономиста Дж. М. Кейнса и французские “дирижисты” выдвигают на первый план макроанализ – берут за основу рассмотрение экономики в целом, таких проблем, как национальный доход, накопление и потребление, совокупный общественный спрос и предложение и т.д. Это направление возникло и развилось в 30-х годах 20 века, когда мировой экономический кризис 1929-1933 гг. показал, что существует необходимость государственного регулирования экономики.

“Институционально-социальное” направление на первый план выдвигает общественные отношения людей и роль этих отношений в понимании экономических процессов. Прежде всего, они рассматривают сферу обмена, формы организации рынка, принципы морали. К этому направлению также относятся теории, которые кладут в основу развития общества непосредственные изменения в технике производства.

Кейнсианство. Основателем данного направления экономической теории является Дж. М. Кейнс. Он разработал “общую теорию занятости”. По его мнению, с увеличением занятости растет национальный доход, а следовательно, увеличивается потребление, но потребление растет медленнее, чем доходы, так как по мере роста дохода у людей усиливается стремление к сбережениям. Таким образом, рост доходов ведет к увеличению сбережений и к относительному сокращению потребления. Оно выражается в уменьшении эффективного спроса, а спрос влияет на размеры производства и уровень занятости. Недостаточное развитие потребительского спроса может быть компенсировано увеличением затрат на новые инвестиции.

Одним из основных положений теории Кейнса является тезис о решающей роли инвестиций в определении общего объема занятости. Они должны компенсировать недостаток потребительского спроса.

Последователями Кейнса являются английская экономистка Дж. Робинсон, во Франции – дирижисты, в Америке А. Хансен и С. Харрис.

Американское кейнсианство имеет ряд специфических черт. Во-первых, Хансен разработал теорию стагнации, которая пыталась объяснить причины экономических кризисов. Он считает, что причинами экономических трудностей капитализма является ослабление “внешних импульсов” – замедление темпов прироста населения, отсутствие свободных земель, замедление технического прогресса.

Хансен и Харрис считают государственный бюджет главным механизмом регулирования экономики. Они назвали его “встроенным стабилизатором”, призванным автоматически реагировать на циклически колебания и смягчать их. Механизмом “встроенного стабилизатора” являются: подоходный налог, выплаты по социальному страхованию, пособия по безработице.

Представители посткейнсианства (Н. Калдор, П. Сраффа, С. Вайнтрауб) исходят из идеи внутренней неустойчивости капиталистической системы. Они критикуют теории предельной полезности и предельной производительности факторов производства, пытаясь усовершенствовать теорию Кейнса, объединив его идеи с концепцией Рикардо.

Неоклассическое направление. Представителями данного направления являются: американский экономист Р. Солоу и английский экономист Дж. Мид. Они исходят из предположения господства свободной конкуренции, в условиях которой владельцы факторов производства вознаграждаются в соответствии с так называемыми предельными продуктами. Главные факторы производства используются полностью, что достигается механизмом свободной конкуренции, воздействующим на цены факторов производства.

В отличие от прошлых теорий современные неоклассики отвергают старую концепцию, согласно которой замена труда капиталом вела к росту производительности труда, но к снижению производительности капитала. Условием сбалансированного роста, помимо свободной конкуренции является свободная денежная система. Центральное место в неоклассических теориях занимает проблема потенциально возможного темпа роста исходя из наличия факторов роста производства и их оптимального использования.

Одним из течений неоклассического направления является неолиберальное экономическое учение. В США широчайшее распространение получили взгляды чикагской “монетарной школы”. Лидером монетаризма в США является М. Фридмен. Он выступает в защиту свободного предпринимательства, считая его важнейшим гарантом прав индивида. Фридмен против государственных программ помощи наименее обеспеченным слоям населения. Он пытается доказать монопольную роль денежного фактора в формировании и колебании величины национального дохода. Если кредитные учреждения будут выпускать недостаточное количество денежных знаков или выпускать их в объеме, превышающем действительные потребности хозяйства, экономика будет сталкиваться с кризисом.

Вопрос №8

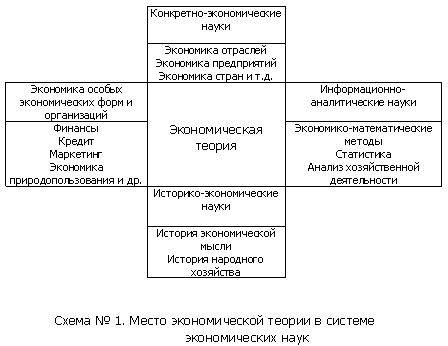

Необходимо различать 3 подхода к понятию «экономика». -Первый подход рассматривает экономику как хозяйственную деятельность, особую сферу жизнедеятельности людей. -Второй рассматривает экономику как науку о хозяйствовании. -Третий рассматривает экономику как отношения между людьми, возникающие в процессе хозяйствования. Экономическая теория – это общественная наука, которая изучает поведение людей и групп в производстве, распределении, обмене и потреблении материальных благ в целях удовлетворения потребностей при ограниченных ресурсах, что порождает конкуренцию за их использование.

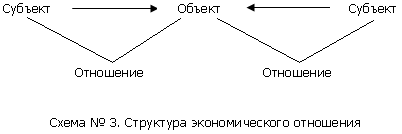

Экономические

отношения –

это отношения между людьми, возникающие

в процессе производства, распределения,

обмена и потребления материальных благ

и услуг.

Любое

экономическое отношение имеет следующую

структуру (схема № 3).

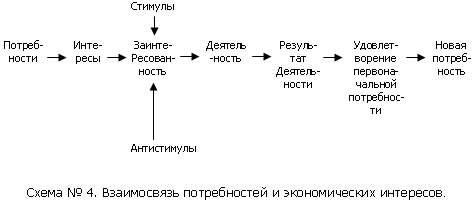

Экономические

отношения проявляются через экономические

интересы. Экономические интересы

различны у разных субъектов, социальных

групп. В свою очередь экономические

интересы своей материальной основой

имеют потребности. Взаимосвязь

потребностей и интересов показывает

схема № 4.

Экономические

отношения проявляются через экономические

интересы. Экономические интересы

различны у разных субъектов, социальных

групп. В свою очередь экономические

интересы своей материальной основой

имеют потребности. Взаимосвязь

потребностей и интересов показывает

схема № 4.

Потребности

– движущая сила развития

экономики.

Потребности –

это объективная нужда людей в чем-либо,

объективно необходимом для поддержания

жизнедеятельности и развития организма,

развития личности, требующая удовлетворения.

Потребности человека многообразны.

Наибольшее распространение получила

теория американского ученого А.Маслоу.

Все потребности делятся на 5

групп:

1) физиологические

(в еде, питье, сексе и т.д.);

2) в

безопасности (защите от боли, гнева,

страха и т.д);3) в социальных связях

(любви, нежности, причастности к какой-либо

группе и т.д.);

4) в

самоуважении (в достижении цели,

признания, одобрения);

5) в

самоактуализации (реализации способностей,

понимании, осмыслении и т.д.)

Потребности

– движущая сила развития

экономики.

Потребности –

это объективная нужда людей в чем-либо,

объективно необходимом для поддержания

жизнедеятельности и развития организма,

развития личности, требующая удовлетворения.

Потребности человека многообразны.

Наибольшее распространение получила

теория американского ученого А.Маслоу.

Все потребности делятся на 5

групп:

1) физиологические

(в еде, питье, сексе и т.д.);

2) в

безопасности (защите от боли, гнева,

страха и т.д);3) в социальных связях

(любви, нежности, причастности к какой-либо

группе и т.д.);

4) в

самоуважении (в достижении цели,

признания, одобрения);

5) в

самоактуализации (реализации способностей,

понимании, осмыслении и т.д.)

В процессе производства используются ресурсы. Ресурсы – это совокупность различных элементов производства, которые могут быть использованы в процессе создания материальных и духовных благ и услуг. Различают пять видов ресурсов: 1. природные ресурсы – это часть всей совокупности природных условий существования человека, важнейшие компоненты окружающей среды, используемые в процессе производства (земля, водные ресурсы, полезные ископаемые); 2. трудовые ресурсы – это население в трудоспособном возрасте, это люди, обладающие рабочей силой; 3. капитал представлен: а) средствами производства (машины, оборудование); б) денежными средствами, которые общество выделяет для процесса производства; 4. информационные ресурсы – это данные, необходимые для функционирования автоматизированного производства и управления им с помощью компьютерной техники; 5. предпринимательская способность – особый вид человеческого капитала, представленного деятельностью по координации и комбинированию всех остальных ресурсов в целях создания благ и услуг.