- •1. Предмет и задачи биофизики

- •2. Термодинамика

- •3.Биоэнергетика.

- •Электронная схема жизни

- •Трансмембранный электрохимический потенциал – унифицированная форма энергии в клетке

- •Принцип энергетического сопряжения.

- •Законы биоэнергетики.

- •Третий закон биоэнергетики

- •Общая схема энергетических преобразований в клетке Молекулярные механизмы процессов энергетического сопряжения - хемиосмотическая теория Митчела

- •Химические свойства

- •[Править]Роль в организме

- •Пути синтеза

- •Энергетика фотосинтеза

- •Уникальность фотосинтеза как физико-химического процесса.

- •4. Кинетика биологических процессов Кинетическая классификация химических реакций. Типы реакций.

- •Кинетические признаки, лежащие в основе различий простой и сложной реакций

- •Типы простых мономолекулярных и бимолекулярных реакций

- •Особенности кинетики биологических процессов

- •Скорость реакции

- •Зависимость скорости реакции от температуры.

- •Уравнение Аррениуса

- •График Аррениуса для биологических процессов

- •2. Обменно-резонансный.

- •3. Экситонный механизм.

- •Индуктивно-резонансный перенос

- •Что такое свободные радикалы?

- •Классификация свободных радикалов, образующихся в нашем организме

- •Биологические последствия пероксидации липидов

- •9. Биофизика фотобиологических процессов Фотобиологические процессы. Классификация фотобиологических процессов.

- •Участие пигментов в преобразовании энергии квантов

- •Зрение: строение зрительной клетки. Родопсин, фотопревращение родопсина

- •Фотодеструктивные процессы. Их общая характеристика.

- •10. Молекулярная биофизика.

- •Уровни структурной организации белков:

- •Роль слабых взаимодействий ближнего и дальнего порядка в самоорганизации белковой молекулы

- •Структурные и энергетические факторы, определяющие динамическую подвижность белков, потенциал Леннард-Джонса.

- •Конформационные изменения в белке

- •Ферме́нты

- •Ферментативный катализ

- •Электронно-конформационные взаимодействия

- •11. Биофизика механохимических процессов.

- •12.Биофизика мембранных процессов.

- •Мембрана как универсальный компонент биологических систем.

- •Плазматическая мембрана, химический состав биологических мембран

- •Классификация, принципы построения и характеристика мембранных липидов

- •Модельные липидные системы: монослои, мицеллы, липосомы.

- •Фазовые переходы липидов, температура фазового перехода

- •Молекулярная подвижность липидов: сегментарная, вращательная, латеральная, флип-флоп переходы

- •13. Функции биомембран Барьерная функция биомембран

- •Транспорт веществ через биомембраны

- •Движущие силы мембранного транспорта

- •Классификация транспорта веществ через мембраны

- •Механизмы пассивного мембранного транспорта

- •Уравнение Фика

- •Электродиффузионное уравнение Нэрнста-Планка

- •Ионный транспорт через каналы

- •Ионофоры

- •Облегчённая диффузия

- •Транспорт глюкозы в эритроцит

- •Активный транспорт

- •14. Электрические явления в мембранах Ионные токи через возбудимую мембрану

- •Стационарный потенциал Гольдмана-Ходжкина-Катца

- •Изменение мембранного потенциала при возбуждении, потенциал действия.

- •Распространение потенциала действия по нервному волокну

- •Роль локальных токов в распространении пд

- •15. Молекулярные механизмы рецепторных процессов Общая ха-ка процессов передачи информации в клетке: первичные мессенджеры, взаимодействия эффектор-рецептор, пути трансдукции рецепторного сигнала

- •Виды внутриклеточной сигнализации: аденилатциклазный и фосфоинозитидный пути трансдукции рецепторного сигнала

- •Вторичные мессенджеры

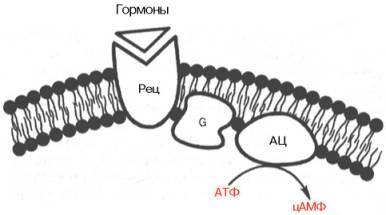

Виды внутриклеточной сигнализации: аденилатциклазный и фосфоинозитидный пути трансдукции рецепторного сигнала

Наиболее изученным является аденилатциклазный путь передачи гормонального сигнала. В нем задействовано мимимум пять хорошо изученных белков:

1) рецептор гормона;

2) фермент аденилатциклаза, выполняющая функцию синтеза циклического АМФ (цАМФ);

3) G-белок, осуществляющий связь между аденилатциклазой и рецептором;

4) цАМФ-зависимая протеинкиназа, катализирующая фосфорилирование внутриклеточных ферментов или белков-мишеней, соответственно изменяя их активность;

5) фосфодиэстераза, которая вызывает распад цАМФ и тем самым прекращает (обрывает) действие сигнала.

Получены в чистом виде α- и β-адренергические рецепторы из плазматических мембран клеток печени, мышц и жировой ткани. Показано, что связывание гормона с β-адренергическим рецептором приводит к структурным изменениям внутриклеточного домена рецептора, что в свою очередь обеспечивает взаимодействие рецептора со вторым белком сигнального пути – ГТФ-связывающим.

ГТФ-связывающий белок – G-белок – представляет собой смесь 2 типов белков: активного Gs и ингибиторного Gi. В составе каждого из них имеется три разные субъединицы (α-, β- и γ-). Показано, что β-субъединицы Gs и Gi идентичны; в то же время α-субъединицы, оказались ответственными за проявление G-белком активаторной и ингибиторной активности соответственно. Гормонрецепторный комплекс сообщает G-белку способность не только легко обменивать эндогенный связанный ГДФ на ГТФ, но и переводить Gs-белок в активированное состояние, при этом активный G-белок диссоциирует в присутствии ионов Mg2+ на β-, γ-субъединицы и комплекс α-субъединицы Gs в ГТФ-форме; этот активный комплекс затем перемещается к молекуле аденилатциклазы и активирует ее. Сам комплекс затем подвергается самоинактивации за счет энергии распада ГТФ и реассоциации β- и γ-субъединиц с образованием первоначальной ГДФ-формы Gs.

В этом механизме передачи сигнала в клетку активное участие принимают мембранные фосфолипиды, в частности, фосфатидилинозитол.

а, β, у - субъединицы G-белка. Связывание агониста с рецептором (1) приводит к активации рецептора и последующей активации гетеротримерного G-белка (2). G-белок диссоциирует на a-ГТФ и Ру-димер. а-ГТФ активирует фосфолипазу С, которая катализирует гидролиз фосфатидилинозитол-4,5-дифосфата (Р1Р2) с образованием диацилглицерина (DAG) и инозитол-1,4,5-трифосфата (1Р3) (3). IP- вызывает мобилизацию Са2+ из депо (4). Повышение [Ca2+]j приводит к активации Са2+-кальмодулин-зависимой протеинкиназы (Са"+/СаМ киназы), которая фосфорилирует белки-мишени (7) и вызывает клеточный ответ (8). DAG и увеличение [Ca2+]j вызывают активацию протеинкиназы С (5), которая фосфорилирует белки-мишени по остаткам серина и треонина (6).

Вторичные мессенджеры

Вторичные посредники (вторичные мессенджеры) — это малые сигнальные молекулы, компоненты системы передачи сигнала в клетке. Вторичные посредники являются компонентами каскадов передачи сигнала, быстро образуются и далее активируют эффекторные белки, которые опосредуют ответ клетки. К наиболее распространенным вторичным посредникам относятся цАМФ (сAMP), цГТФ (cGTP), Са2+, инозит-1,4,5-трифосфат [ИФ3 (lnsP3)], диацилглицерин [ДАГ (DAG)] и монооксид азота (NO).

цАМФ является аллостерическим эффектором протеинкиназ А (ПК-Α). В неактивном состоянии ПК-Α является тетрамером, две каталитические субъединицы (К-субъединицы) которого ингибированы регуляторными субъединицами (Р-субъединицы). При связывании цАМФ Р-субъединицы диссоциируют из комплекса и К-единицы активируются. Фермент может фосфорилировать определенные остатки серина и треонина.

Наряду с цАМФ функции вторичного мессенджера может выполнять и цГМФ (cGMP). Оба соединения различаются по метаболизму и механизму действия.

Действие кальция опосредовано специальными Са2+-связывающими белками («кальциевыми сенсорами»), к которым принадлежат аннексин, кальмодулин и тропонин.

Гидрофильный ИФ3 поступает в эндоплазматический ретикулум и индуцирует высвобождение ионов Са2+ из запасающих везикул. Липофильный ДАГ остается в мембране и активирует протеинкиназу C, которая в присутствии Са2+ фосфорилирует различные белковые субстраты, модулируя их функциональную активность.