- •1. Предмет и задачи биофизики

- •2. Термодинамика

- •3.Биоэнергетика.

- •Электронная схема жизни

- •Трансмембранный электрохимический потенциал – унифицированная форма энергии в клетке

- •Принцип энергетического сопряжения.

- •Законы биоэнергетики.

- •Третий закон биоэнергетики

- •Общая схема энергетических преобразований в клетке Молекулярные механизмы процессов энергетического сопряжения - хемиосмотическая теория Митчела

- •Химические свойства

- •[Править]Роль в организме

- •Пути синтеза

- •Энергетика фотосинтеза

- •Уникальность фотосинтеза как физико-химического процесса.

- •4. Кинетика биологических процессов Кинетическая классификация химических реакций. Типы реакций.

- •Кинетические признаки, лежащие в основе различий простой и сложной реакций

- •Типы простых мономолекулярных и бимолекулярных реакций

- •Особенности кинетики биологических процессов

- •Скорость реакции

- •Зависимость скорости реакции от температуры.

- •Уравнение Аррениуса

- •График Аррениуса для биологических процессов

- •2. Обменно-резонансный.

- •3. Экситонный механизм.

- •Индуктивно-резонансный перенос

- •Что такое свободные радикалы?

- •Классификация свободных радикалов, образующихся в нашем организме

- •Биологические последствия пероксидации липидов

- •9. Биофизика фотобиологических процессов Фотобиологические процессы. Классификация фотобиологических процессов.

- •Участие пигментов в преобразовании энергии квантов

- •Зрение: строение зрительной клетки. Родопсин, фотопревращение родопсина

- •Фотодеструктивные процессы. Их общая характеристика.

- •10. Молекулярная биофизика.

- •Уровни структурной организации белков:

- •Роль слабых взаимодействий ближнего и дальнего порядка в самоорганизации белковой молекулы

- •Структурные и энергетические факторы, определяющие динамическую подвижность белков, потенциал Леннард-Джонса.

- •Конформационные изменения в белке

- •Ферме́нты

- •Ферментативный катализ

- •Электронно-конформационные взаимодействия

- •11. Биофизика механохимических процессов.

- •12.Биофизика мембранных процессов.

- •Мембрана как универсальный компонент биологических систем.

- •Плазматическая мембрана, химический состав биологических мембран

- •Классификация, принципы построения и характеристика мембранных липидов

- •Модельные липидные системы: монослои, мицеллы, липосомы.

- •Фазовые переходы липидов, температура фазового перехода

- •Молекулярная подвижность липидов: сегментарная, вращательная, латеральная, флип-флоп переходы

- •13. Функции биомембран Барьерная функция биомембран

- •Транспорт веществ через биомембраны

- •Движущие силы мембранного транспорта

- •Классификация транспорта веществ через мембраны

- •Механизмы пассивного мембранного транспорта

- •Уравнение Фика

- •Электродиффузионное уравнение Нэрнста-Планка

- •Ионный транспорт через каналы

- •Ионофоры

- •Облегчённая диффузия

- •Транспорт глюкозы в эритроцит

- •Активный транспорт

- •14. Электрические явления в мембранах Ионные токи через возбудимую мембрану

- •Стационарный потенциал Гольдмана-Ходжкина-Катца

- •Изменение мембранного потенциала при возбуждении, потенциал действия.

- •Распространение потенциала действия по нервному волокну

- •Роль локальных токов в распространении пд

- •15. Молекулярные механизмы рецепторных процессов Общая ха-ка процессов передачи информации в клетке: первичные мессенджеры, взаимодействия эффектор-рецептор, пути трансдукции рецепторного сигнала

- •Виды внутриклеточной сигнализации: аденилатциклазный и фосфоинозитидный пути трансдукции рецепторного сигнала

- •Вторичные мессенджеры

12.Биофизика мембранных процессов.

Биофизика клетки изучает свойства биологических мембран, их молекулярную организацию, конформационную подвижность белковых и липидных комплексов, молекулярное строение и механизмы функционирования ионных каналов и межклеточных взаимодействий.

МЕМБРАННЫЕ ПРОЦЕССЫ РАЗДЕЛЕНИЯ, основаны на преим. проницаемости одного или неск. компонентов жидкой либо газовой смеси, а также коллоидной системы через разделительную перегородку-мембрану. Фаза, прошедшая через нее, наз. пермеатом (иногда - фильтратом), задержанная - концентратом. Движущая сила М.п. р.-разность хим. или электрохим. потенциалов по обе стороны перегородки. Мембранные процессы м. б. обусловлены градиентами давления (баромембранные процессы), электрич. потенциала (электромембранные процессы), концентрации (диффузионно-мембранные процессы) или комбинацией неск. факторов.

Биологические мембраны, находящиеся на границе клетки и внеклеточного пространства, а также на границе мембранных органелл клетки (митохондрий, эндоплазматической сети, комплекса Гольджи , лизосом, пероксисом, ядра, мембранных пузырьков) и цитозоля существенно важны для функционирования как клетки в целом, так и её органелл. Клеточные мембраны имеют принципиально сходную молекулярную организацию. В этой главе биологические мембраны рассмотрены преимущественно на примере плазматической мембраны (плазмолеммы), отграничивающей клетку от внеклеточной среды.

Мембрана как универсальный компонент биологических систем.

Мембраны не только разделяют клетку на отдельные компартменты, но и участвуют в регуляции всех связей и взаимодействий, которые осуществляются между наружной и внутренней сторонами этих компартментов. Это может проявляться в виде физического переноса ионов или молекул через мембрану (внутрь компартмента или из него) или в форме передачи информации при помощи конформационных изменений, индуцируемых в мембранных компонентах. Кроме того, с мембранами связаны многие клеточные ферменты. Некоторые из них катализируют трансмембранные реакции, когда реагенты находятся по разные стороны мембраны или когда каталитический акт сопровождается транспортом молекул. С участием мембран в той или иной степени осуществляется большинство жизненно важных клеточных функций, например протекают такие разные процессы, как репликация прокариотической ДНК, биосинтез белков и их секрция, биоэнергетические процессы и функционирование систем гормонального ответа.

Плазматическая мембрана, химический состав биологических мембран

Кле́точная мембра́на (или цитолемма, или плазмалемма, или плазматическая мембрана) отделяет содержимое любой клетки от внешней среды, обеспечивая её целостность; регулируют обмен между клеткой и средой; внутриклеточные мембраны разделяют клетку на специализированные замкнутые отсеки — компартменты или органеллы, в которых поддерживаются определённые условия среды.

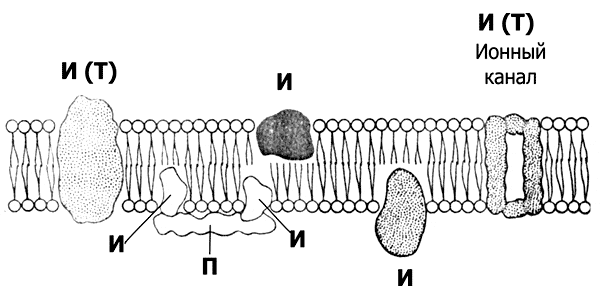

Биологическая мембрана состоит из двойного слоя фосфолипидов, гидрофильные части которых (головки) направлены к поверхности мембраны, а гидрофобные части (хвосты, стабилизирующие мембрану в виде бислоя) внутрь мембраны. И — интегральные белки погружены в мембрану. Т — трансмембранные белки пронизывают всю толщу мембраны. П — периферические белки расположены либо на наружной, либо на внутренней поверхности мембраны.

Фосфолипиды. Молекула фосфолипида состоит из полярной (гидрофильной) части (головка) и аполярного (гидрофобного) двойного углеводородного хвоста. В водной фазе молекулы фосфолипидов автоматически агрегируют хвост к хвосту, формируя каркас биологической мембраны (рис. 2–1 и 2–2) в виде двойного слоя (бислой). Таким образом, в мембране хвосты фосфолипидов (жирные кислоты) направлены внутрь бислоя, а содержащие фосфатные группировки головки обращены кнаружи.

Арахидоновая кислота. Из мембранных фосфолипидов освобождается арахидоновая кислота — предшественник Пг, тромбоксанов, лейкотриенов и ряда других биологически активных веществ с множеством функций (медиаторы воспаления, вазоактивные факторы, вторые посредники и др.).

Липосомы — искусственно приготовленные из фосфолипидов мембранные пузырьки диаметром от 25 нм до 1 мкм. Липосомы используют как модели биологических мембран, а также для введения внутрь клетки различных веществ (например, генов, ЛС); последнее обстоятельство основано на том, что мембранные структуры (в т.ч. и липосомы) легко сливаются (за счёт фосфолипидного бислоя).

Белки биологических мембран подразделяют на интегральные (в том числе трансмембранные) и периферические (рис. 2–1 и 2–2).

Интегральные мембранные белки (глобулярные) встроены в липидный бислой. Их гидрофильные аминокислоты взаимодействуют с фосфатными группами фосфолипидов, а гидрофобные аминокислоты — с цепями жирных кислот. К интегральным мембранным белкам относятся белки адгезии, некоторые рецепторные белки (мембранные рецепторы). Трансмембранный белок — молекула белка, проходящая через всю толщу мембраны и выступающая из неё как на наружной, так и на внутренней поверхности. К трансмембранным белкам относятся поры, ионные каналы, переносчики, насосы, некоторые рецепторные белки.

Периферические мембранные белки (фибриллярные и глобулярные) находятся на одной из поверхностей клеточной мембраны (наружной или внутренней) и нековалентно связаны с интегральными мембранными белками.

Примеры периферических мембранных белков, связанных с наружной поверхностью мембраны — рецепторные белки и белки адгезии.

Примеры периферических мембранных белков, связанных с внутренней поверхностью мембраны, — белки цитоскелета, белки системы вторых посредников, ферменты и другие белки.

Углеводы (преимущественно олигосахариды) входят в состав гликопротеинов и гликолипидов мембраны, составляя 2–10% её массы (рис. 2–2). С углеводами клеточной поверхности взаимодействуют лектины. Цепи олигосахаридов выступают на наружной поверхности мембран клетки и формируют поверхностную оболочку — гликокаликс.

Гликокаликс имеет толщину около 50 нм и состоит из олигосахаридов, ковалентно связанных с гликопротеинами и гликолипидами плазмолеммы. Функции гликокаликса: межклеточное узнавание, межклеточные взаимодействия, пристеночное пищеварение (гликокаликс, покрывающий микроворсинки каёмчатых клеток эпителия кишечника, содержит пептидазы и гликозидазы, завершающие расщепление белков и углеводов).