- •Матрицы.Действия с матрицами

- •3.Миноры и алгебраические дополнения.Обратная матрица

- •1) Если система (2.3) имеет единственное решение, определяемое по формулам: .

- •7. Векторы. Действия с векторам. Коллиниарность векторов

- •8.Линейная зависимость векторов

- •10. Понятие базис.Разложение вектора по базису.

- •11.Декартовая система координат. Направление косинуса вектора.

- •12. Скалярное произведение векторов. Необходимое и достаточное условие.

- •13.Векторное произведение. Необходимое и достаточное условие векторов.

- •14. Смешанное произведение векторов. Компланарность векторов.

- •15. Плоскость в пространстве. Основные уравнения плоскости.

- •17. Прямая в пространстве. Различные уравнения прямой

- •18. Переход от общего уравнения прямой к кононическому.

- •19. Взаимное расположение прямой в пространстве

- •20. Прямая на плоскости. Различные формы уравнений прямой на плоскости.

- •21. Расстояние от произвольной точки до прямой на плоскости. Условия параллельности и перпендикулярности прямых на плоскости.

- •22. Каноническое уравнение прямых второго порядка. Элипс, гипербола, парабола

- •Классификация кривых второго порядка[править | править исходный текст] Невырожденные кривые[править | править исходный текст]

- •Вырожденные кривые[править | править исходный текст]

- •23. Преобразование координат на плоскости. Приведение общего уравнения кривой второго порядка у каноническому виду Преобразование декартовых прямоугольных координат на плоскости

- •24.Множества. Действительные числа. Логически символы. Окрестность точки

- •2. Операции над множествами

- •25. Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. Теорема вейерштрасса.

- •26. Определение функции. Способы задания функции. Основные характеристики функций. Элементарные функции.

- •27. Предел функции в точке.

- •Свойства пределов числовых функций[править | править исходный текст]

- •28.Предел функции при X→∞. Односторонние пределы.

- •29. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Свойства бесконечно малые и бесконечно большие функций.

- •30. Связь бесконечно малых и бесконечно больших. Их свойства.

- •31. Теорема о связи между функцией, ее пределом и бесконечно малой величиной.

- •32. Признак существования предела функции. Первый замечательный предел. Первый замечательный предел

- •33. Основные свойства пределов функций. Основные типы неопределенностей.

- •Основные неопределенности пределов и их раскрытие.

- •34. Второй замечательный предел. Три формы записи второго замечательного предела.

- •35. Эквивалентные бесконечно малые. Сравнение бесконечно малых.

- •36. Непрерывность функции в точке. Три определения непрерывности.

- •37. Точки разрыва функции и их классификация

- •38. Основные теоремы о непрерывных функциях.

- •39. Свойства функций непрерывных на отрезке. Геометрическая интерпретация этих свойств.

Классификация кривых второго порядка[править | править исходный текст] Невырожденные кривые[править | править исходный текст]

Кривая

второго порядка называется невырожденной,

если ![]() Могут

возникать следующие варианты:

Могут

возникать следующие варианты:

Невырожденная кривая второго порядка называется центральной, если

эллипс — при условии

и

и  ;

;частный случай эллипса — окружность — при условии

или

или

мнимый эллипс (ни одной вещественной точки) — при условии

гипербола — при условии

Невырожденная кривая второго порядка называется нецентральной, если

парабола — при условии

Вырожденные кривые[править | править исходный текст]

Кривая

второго порядка называется вырожденной,

если ![]() .

Могут возникать следующие варианты:

.

Могут возникать следующие варианты:

вещественная точка на пересечении двух мнимых прямых (вырожденный эллипс) — при условии

пара вещественных пересекающихся прямых (вырожденная гипербола) — при условии

вырожденная парабола — при условии

пара вещественных параллельных прямых — при условии

одна вещественная прямая (две слившиеся параллельные прямые) — при условии

пара мнимых параллельных прямых (ни одной вещественной точки) — при условии

23. Преобразование координат на плоскости. Приведение общего уравнения кривой второго порядка у каноническому виду Преобразование декартовых прямоугольных координат на плоскости

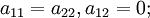

Параллельный сдвиг координатных осей (рис. 4.8)

![]()

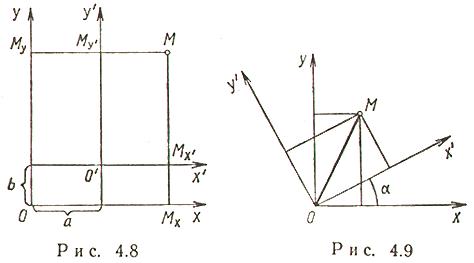

Поворот координатных осей (рис. 4.9)

![]()

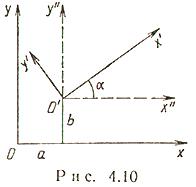

Параллельный сдвиг и поворот координат осей (рис. 4.10)

![]()

Пусть

в прямоугольной системе

координат ![]() алгебраическая

линия второго порядка задана уравнением

(3.34):

алгебраическая

линия второго порядка задана уравнением

(3.34):

Чтобы привести уравнение к каноническому виду, нужно выполнить следующие действия.

1. Если

в уравнении имеется член с произведением

неизвестных ![]() ,

то делаем поворот системы координат:

,

то делаем поворот системы координат:

на

угол ![]() ,

удовлетворяющий равенству

,

удовлетворяющий равенству ![]() .

При этом получим "почти" приведенное

уравнение линии второго порядка:

.

При этом получим "почти" приведенное

уравнение линии второго порядка:

![]()

Если ![]() ,

переходим к пункту 2, поворот системы

координат делать не нужно, так как

исходное уравнение имеет "почти"

приведенный вид.

,

переходим к пункту 2, поворот системы

координат делать не нужно, так как

исходное уравнение имеет "почти"

приведенный вид.

2. Выполняем параллельный перенос системы координат:

а) если в уравнении нет линейных членов, то переходим к пункту 3;

б)

если в уравнении имеется линейный член

с какой-либо неизвестной и квадратичный

член с этой же неизвестной, то, дополняя

эти члены до полного квадрата, делаем

замену, чтобы в уравнении не стало

линейного члена с этой неизвестной.

Например, если в уравнении ![]() и

и ![]() ,то

выполняем преобразования:

,то

выполняем преобразования:

а

затем замену неизвестных ![]() ,

после которой в уравнении не будет

линейного члена с неизвестной

,

после которой в уравнении не будет

линейного члена с неизвестной ![]() ;

;

в) если в уравнении имеется только один линейный член с какой-либо неизвестной, а квадрат этой неизвестной отсутствует, то при помощи замены этой переменной надо сделать равным нулю свободный член уравнения. Например, если уравнение имеет вид

![]()

то,

выполняя замену неизвестных ![]() ,

получаем уравнение без свободного

члена:

,

получаем уравнение без свободного

члена:

![]()

3. Полученное в результате упрощений (пункт 2) уравнение имеет "почти" канонический вид. Для окончательного упрощения "почти" канонического уравнения при необходимости применяются следующие преобразования:

а)

переименование координатных осей: ![]() ;

;

б)

изменение направления координатной

оси, например оси абсцисс: ![]() ;

;

в) умножение обеих частей уравнения на отличный от нуля множитель;

г) перенос членов из одной части уравнения в другую.

В результате этих преобразований уравнение приводится к каноническому виду. Замену неизвестных, приводящую уравнение поверхности к каноническому виду, определяем как композицию всех замен, применяемых в ходе решения.

Пример 3.19. В прямоугольной системе координат заданы уравнения алгебраических линий второго порядка:

а) ![]() ;

;

б) ![]() ;

;

в) ![]() ;

;

г) ![]() .

.

Каждое уравнение привести к каноническому виду. Указать связь между исходной и канонической системами координат.

Решение.

а) Сравнивая заданное уравнение с общим уравнением (3.34), находим коэффициенты

![]()

1. Поскольку , поворот системы координат делать не нужно.

2. В уравнении имеются квадраты обеих неизвестных. Преобразуем левую часть заданного уравнения, выделяя полные квадраты:

![]()

Следовательно,

уравнение можно записать в виде ![]() .

Делая замену

.

Делая замену  или,

выражая старые координаты через

новые:

или,

выражая старые координаты через

новые:  ,

получаем

,

получаем ![]() —

каноническое уравнение пары пересекающихся

прямых (см. уравнение (5) в теореме 3.3

при

—

каноническое уравнение пары пересекающихся

прямых (см. уравнение (5) в теореме 3.3

при ![]() ).

В данном случае пункта 3 алгоритма не

выполняется.

).

В данном случае пункта 3 алгоритма не

выполняется.

б) Сравнивая заданное уравнение с общим уравнением (3.34), находим коэффициенты

![]()

1.

Поскольку в заданном уравнении нет

произведения неизвестных ![]() ,

то уравнение имеет "почти"

приведенный вид.

,

то уравнение имеет "почти"

приведенный вид.

2.

Выделяя полный квадрат по неизвестной ![]() ,

получаем

,

получаем

![]()

Делая

замену  или,

выражая старые координаты через

новые:

или,

выражая старые координаты через

новые:  получаем

получаем ![]() —

каноническое уравнение параболы (см.

уравнение (6) в теореме 3.3 при

—

каноническое уравнение параболы (см.

уравнение (6) в теореме 3.3 при ![]() ).

).

в) Сравнивая заданное уравнение с общим уравнением (3.34), находим коэффициенты

![]()

1.

В заданном уравнении имеется произведение

неизвестных ![]() ,

поэтому необходимо сделать поворот

системы координат. Величину

,

поэтому необходимо сделать поворот

системы координат. Величину ![]() угла

поворота находим по формуле (3.40):

угла

поворота находим по формуле (3.40):

![]()

то

есть ![]() ,

учитывая ограничение

,

учитывая ограничение ![]() .

При повороте системы координат на

угол

старые

координаты выражаются через новые по

формулам (3.35):

.

При повороте системы координат на

угол

старые

координаты выражаются через новые по

формулам (3.35):

Подставляя их в левую часть заданного уравнения, получаем

Раскрываем скобки и приводим подобные члены:

2. Так как линейные члены отсутствуют, то параллельный перенос системы координат делать не нужно.

3. Переносим свободный член в правую часть и делим обе части уравнения на (-8):

![]()

Осталось

поменять названия координатных осей,

т.е. сделать замену  после

которой получаем

после

которой получаем ![]() —

каноническое уравнение гиперболы (см.

уравнение (4) в теореме 3.3 при

—

каноническое уравнение гиперболы (см.

уравнение (4) в теореме 3.3 при ![]() ).

Найдем формулы перехода от исходной

системы координат

к

канонической

).

Найдем формулы перехода от исходной

системы координат

к

канонической ![]() .

Подставляя

в

формулы поворота на угол

,

получаем

.

Подставляя

в

формулы поворота на угол

,

получаем

г) Сравнивая заданное уравнение с общим уравнением (3.34), находим коэффициенты

![]()

1.

В заданном уравнении имеется произведение

неизвестных ![]() ,

поэтому необходимо сделать поворот

системы координат. Величину

угла

поворота находим по формуле (3.40):

,

поэтому необходимо сделать поворот

системы координат. Величину

угла

поворота находим по формуле (3.40):

Так

как ![]() ,

то из уравнения

,

то из уравнения ![]() находим

тангенс искомого угла:

находим

тангенс искомого угла:

или ![]()

Ограничению

удовлетворяет

острый угол ![]() .

Вычисляем

.

Вычисляем  и

и ![]() и

делаем замену:

и

делаем замену:

соответствующую повороту (3.35) на угол . Получаем уравнение

Раскрываем скобки и приводим подобные члены:

Получили приведенное уравнение (III).

2. "Уничтожаем" линейные члены, выделяя полные квадраты:

![]()

После

замены  или,

выражая старые координаты через

новые:

или,

выражая старые координаты через

новые:  получаем

получаем ![]() .

.

3. Переносим свободный член в правую часть и делим обе части уравнения на 100:

![]()

Это

уравнение похоже на каноническое

уравнение эллипса (см. уравнение (1) в

теореме 3.3 при ![]() и

и ![]() ).

Однако, его коэффициенты не удовлетворяют

неравенству

).

Однако, его коэффициенты не удовлетворяют

неравенству ![]() .

Поэтому необходимо переименовать

координатные оси, т.е. сделать

замену

.

Поэтому необходимо переименовать

координатные оси, т.е. сделать

замену  после

которой получаем каноническое уравнение

эллипса

после

которой получаем каноническое уравнение

эллипса ![]() .

.

Формулы перехода от исходной системы координат к канонической получаем как композицию преобразований прямоугольных координат,

выражения

параллельного переноса

а

затем — отражения  Первая

подстановка дает:

Первая

подстановка дает:

вторая подстановка дает искомую связь