- •Вопрос 1. Базирование сборочных единиц при сборке. Конструкторские, технологические, юстировочные базы.

- •Вопрос 2. Особенности сборки приборов ночного видения.

- •Вопрос 1. Свойства юстировочных баз. Зависимые, независимые юстировки.

- •Вопрос 2. Общие требования к сборке и юстировке оптических угломерных приборов.

- •Вопрос 1. Построение технологического процесса сборки. Исходные данные.

- •Вопрос 2. Сборка и юстировка твердотельных лазеров.

- •Вопрос 1. Типовые виды работ при сборке. Требования технологии сборки к конструкции прибора.

- •Вопрос 2. Сборка и юстировка газовых лазеров.

- •Вопрос 1. Центрировка и фокусировка оптических систем оэп.

- •Вопрос 2. Сборка и юстировка сборочных единиц с призмами и зеркалами.

- •Вопрос 1. Связь фпм и фпф объективов с децентрировкой и расфокусировкой.

- •Вопрос 2. Взаимосвязь между точностью сборки и юстировки узлов и точностью оптико-электронных приборов в целом.

- •Вопрос 1. Параллакс сетки. Методы устранения параласкса.

- •Вопрос 2. Юстировка и измерение выходных параметров телескопических приборов.

- •Вопрос 1. Сборка и юстировка сборочных единиц с призмами и зеркалами.

- •Вопрос 2. Автоколлимационная точка линз оправы для прецизионных объективов.

- •Вопрос 1. Сборка узлов лазера.

- •Вопрос 2. Центрирование оптических деталей и узлов.

- •Вопрос 1. Сборка углоизмерительных приборов.

- •Вопрос 2. Контрольно-юстировочные приборы, требования к ним, источники погрешностей.

- •Вопрос 1. Сборка бинокулярных приборов.

- •Вопрос 2. Ошибки изготовления и положения оптических деталей в приборах, их влияние на выходные параметры оптико-электронных приборов.

- •Вопрос 1. Сборка приборов ночного видения.

- •Вопрос 2. Конструкторские, технологические и юстировочные базы. Свойства юстировочных баз.

Вопрос 1. Связь фпм и фпф объективов с децентрировкой и расфокусировкой.

Децентрировку можно уменьшить до допустимой величины, если линзу в оправе на специальном центрировочном патроне смещать и разворачивать таким образом, чтобы центры кривизны ее поверхностей совместились с осью вращения шпинделя токарного станка, после чего обработать базовые поверхности оправы. При этом оптическая ось линзы совмещается с геометрической осью оправы с требуемой точностью.

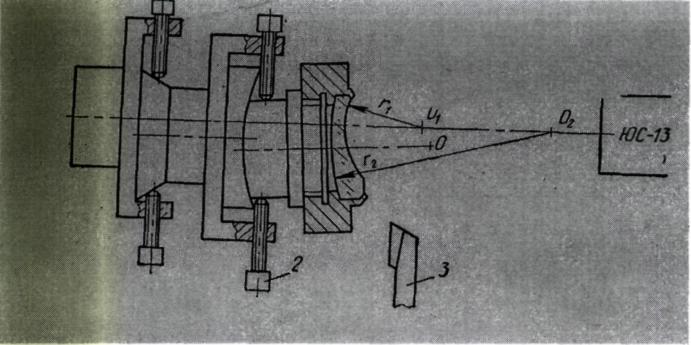

Рассмотрим схематически процесс

центрирования линзы. На рисунке

изображена линза, установленная в

центрировочном патроне. Линза установлена

так, чтобы центр кривизны наружной

поверхности линзы О1

был расположен в одной плоскости

с центром кривизны О сферической части

патрона. Центры кривизны поверхностей

линзы O1 и О2

смещены относительно оси шпинделя

станка и при вращении шпинделя описывают

окружности. Смещения центров кривизны

с оси вращения шпинделя наблюдают и

измеряют с помощью автоколлимационной

центрировочной трубки

ЮС-13, разработанной А. А. Забелиным.

Трубку укрепляют на задней бабке

токарного станка. Вращением винтов 1,

расположенных через 90° вокруг оси

шпинделя, подвижную часть патрона

смещают в плоскости, перпендикулярной

к оси шпинделя, так, что центр кривизны

линзы O1 совмещается

с осью шпинделя . Биения центра кривизны

О1 при вращении шпинделя в этом

случае не наблюдается, биение центра

кривизны О2 увеличивается.

Вращением винтов 2, перемещающих

сферическую часть патрона, центр

кривизны О2 совмещают с осью

шпинделя (рис. 1). При этом центр кривизны

О1 не смещается с оси шпинделя,

так как он был расположен в одной

плоскости с центром сферической части

патрона. При вращении шпинделя биение

обоих центров кривизны линзы отсутствует.

В результате оправа линзы будет иметь

перекос, но оптическая ось линзы будет

совмещена с осью шпинделя. Вызванный

юстировкой перекос оправы устраняют

проточкой резцом 3 ее торца и наружной

поверхности, не снимая-линзы с

центрировочного патрона. Наружную

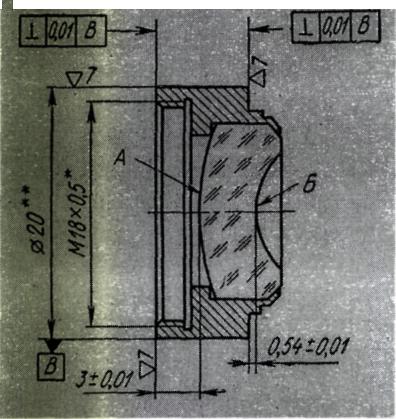

поверхность оправы линзы с Ø 20**

протачивают до размера, равного диаметру

корпуса объектива, с минимально

необходимым зазором (порядка 0,01 мм).

Рис. 1 Центрирование линзы.

Торец оправы подрезают так, чтобы можно было выдержать указанный на чертеже линзы размер 0,54 ± 0,01 мм (см. рис. 2).

Рис. 2 Пример чертежа линзы для автоколлимационной сборки.

Расстояние от линзы до торца при подрезке измеряют индикаторным приспособлением. Затем линзу снимают с центрировочного патрона и устанавливают в цанговый патрон токарного станка на обработанные базовые поверхности. Подрезают второй опорный торец оправы таким образом, чтобы выдержать размер 3 ± 0,01 мм до второй поверхности линзы. Процесс центрирования линзы окончен.

Оптическая передаточная функция является наиболее полной характеристикой для оценки качества фотографических, проекционных, телевизионных и им подобных объективов. Перечисленные объективы, воспроизводящие оптическое изображение в основном для визуального восприятия, должны обеспечивать передачу крупных деталей с большей резкостью и с большим контрастом, чем очень мелких, близких к пределу разрешения. Это объясняется, прежде всего, тем, что при визуальном рассмотрении художественного снимка, телевизионного или проекционного изображения, уделяется меньше внимания распознаванию мелких деталей, чем крупных, и поэтому значительно большую роль играет качество передачи крупных структур предметов. В связи с этим знание того, с какой интенсивностью (амплитудой выходного синусоидального сигнала) и смещением по полю снимка (фазой) передает объектив ту или иную пространственную частоту, характеризующую размер предметов, представляет большой интерес в оценке качества изображения.

Математическое выражение оптической передаточной функции можно получить из уравнения, описывающего процесс образования оптического изображения в частотном представлении:

~E(NxNy) = ~A(NxNy) ~L(NxNy).

Из этого уравнения следует, что преобразование Фурье функции распределения освещенности в изображении отличается от преобразования Фурье функции распределения яркости в предмете коэффициентом ~A(NxNy), который и назван оптической передаточной функцией.

Коэффициент изменения амплитуды будет

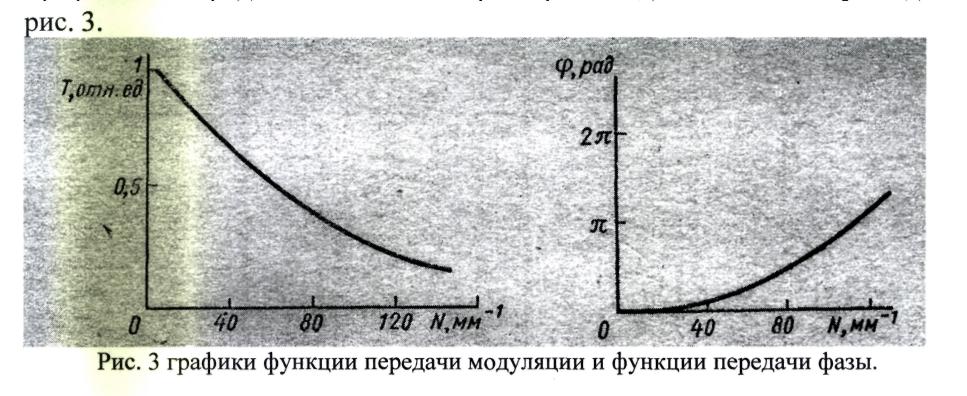

Это отношение называют коэффициентом передачи контраста данной пространственной частоты (или коэффициентом передачи модуляции — КПМ). Изменяя пространственную частоту N, получим зависимость изменения амплитуды от пространственной частоты, т.е. амплитудно-частотную характеристику и зависимость изменения фазы от пространственной частоты — частотнофазовую характеристику. Таким образом, амплитудно-частотная характеристика показывает зависимость коэффициента передачи модуляции от пространственной частоты и называется функцией передачи модуляции (ФПМ), или частотно-контрастной характеристикой и обозначается Т (N). Зависимость изменения фазы от пространственной частоты называется функцией передачи фазы (ФПФ), или частотно-фазовой характеристикой, и обозначается (p(N). Графическое представление этих характеристик для типового случая дано на

Для нулевой пространственной частоты ФПМ имеет максимальное значение и приводится к единице (нормируется), а ФПФ- равна нулю: