- •2. Огнестрельные ранения.

- •3. Наложение жгута при повреждении бедренной артерии.

- •1. Травматические вывихи бедра. Механизм, классификация, клиника,

- •1. Травматические вывихи плеча. Механизм, классификация, клиника, диагностика, лечение, возможные осложнения и последствия.

- •3. Наложение повязки Смирнова-Вайнштейна при переломах и вывихах ключицы.

- •1. Травматические вывихи предплечья. Механизм, классификация, клиника, диагностика, лечение.

- •2.Раны. Первичная хирургическая обработка ран и ее особенности при огнестрельной ране. Вторичная хирургическая обработка. Виды швов и показания к их применению.

- •2. Раневая инфекция. Понятие о бактериальном загрязнении и инфицировании ран. Течение раневого процесса. Гнойные осложнения ран. Профилактика и лечение на этапах эвакуации.

- •2. Классификацияинфекционныхосложнений итравм

- •Течение раневого процесса.

- •3. Виды окклюзионных повязок, показания, методы наложения.

- •1. Принципы классификации, диагностики и лечения переломов. Механизм и классификация переломов. Лечение на госпитальном этапе: ручная репозиция, система постоянного вытяжения, оперативное лечение.

- •3.Наложение бинтовых повязок на голову (чепец, шапочка Гиппократа).

- •1. Нарушение процессов сращения переломов. Определение понятия замедленной консолидации, несросшегося перелома и ложного сустава. Причины, диагностика, лечение.

- •3. Транспортная иммобилизация при переломах голени.

- •1. Множественные и сочетанные повреждения. Особенности клинического течения. Синдром взаимного отягощения и ведущего доминирующего повреждения.

- •У пострадавших с множественными и сочетанными повреждениями с болевым синдромом предпочтительнее всего бороться путем применения тех или иных методов общего обезболивания.

- •3. Наложение повязки Дезо. Показания, техника.

- •3. Транспортная иммобилизация конечности шиной Дитерихса при переломах бедра.

- •1. Переломы хирургической шейки плеча. Механизм (абдукционные, аддукционные) Клиника, диагностика, лечение.

- •2. Закрытые повреждения груди. Переломы ребер. Механизм, классификация, клиника, диагностика, лечение на этапах эвакуации.

- •2. Огнестрельные повреждения груди: закрытый, открытый, клапанный пневмотораксы. Клиника, диагностика и лечение на этапах эвакуации.

- •3. Правила наложения спиралевидной повязки при повреждениях мягких тканей конечностей.

- •1. Надмыщелковые и чрезмыщелковые переломы плеча. Механизм (флексионный, экстензионный) клиника, диагностика и лечение.

- •2. Повреждения груди. Гемоторакс. Классификация, клиника, диагностика. Основные признаки продолжающегося кровотечения. Оказание помощи на этапах эвакуации.

- •3. Правила наложения давящей повязки и жгута при повреждении сосудов конечностей.

- •1. Диафизарные переломы костей предплечья. Анатомо-физиологические особенности предплечья. Механизм, классификация, клиника, диагностика и лечение.

- •3. Введение противостолбнячной сыворотки по Безредко.

- •1. Перелом лучевой кости в типичном месте. Механизм (экстензионные, флексионные) . Клиника, диагностика, лечение.

- •14.5. Помощь наэтапахмедицинскойэвакуации

- •3. Виды и методика выполнения трахеостомии и показания к ней в травматологии и вмх.

- •1. Компрессионные переломы тел позвонков. Механизм, клиника, диагностика, лечение.

- •2. Закрытые повреждения черепа и головного мозга. Классификация, клиника, диагностика и лечение на этапах эвакуации.

- •3. Правила производства плевральной пункции при гемотораксе

- •1. Переломы костей таза. Механизм, клиника, диагностика и лечение. Возможные повреждения внутритазовых органов, их диагностика и лечение.

- •2. Огнестрельные черепно-мозговые ранения. Классификация, периоды клинического течения. Лечение на этапах эвакуации.

- •1. Переломы шейки бедра. Механизм, возникновения (варусные, вальгусные). Классификация, клиника, диагностика, лечение.

- •2. Огнестрельные ранения позвоночника. Классификация. Периоды клинического течения. Лечение на этапах эвакуации.

- •3. Техника лапароцентеза.

- •1. Диафизарные переломы бедра. Механизм, классификация, клиника, диагностика и лечение.

- •2. Огнестрельные повреждения костей. Классификация, диагностика. Особенности регенерации в зависимости от метода фиксации. Лечение на этапах эвакуации.

- •3. Наложение повязки Вельпо при повреждениях плеча и плечевого сустава.

- •1. Внутрисуставные переломы коленного сустава; мыщелков большеберцовой и бедренной костей. Механизм, классификация, клиника, диагностика и лечение.

- •2. Травматический шок. Классификация, клиника, диагностика и лечение на этапах эвакуации.

- •3. Методы иммобилизации головы при черепно-мозговой травме.

- •1. Диафизарные переломы костей голени. Механизм, классификация, клиника, диагностика. Показания к лечению гипсовой повязкой, скелетным вытяжением и оперативным методом.

- •2. Огнестрельные ранения крупных суставов. Классификация, клиника, диагностика и лечение на этапах эвакуации.

- •3. Транспортная иммобилизация шиной Крамера при переломах плеча.

- •1. Переломы лодыжек. Механизм (супинационные и пронационные). Чем объясняется частота (до 80%) пронационных переломов? Клиника, диагностика, и лечение.

- •2. Синдром длительного раздавливания. Патогенез, диагностика и лечение на этапах эвакуации.

- •3. Методика выполнения паранефральной блокады, показания.

- •2. Ожоги. Термические ожоги. Классификация. Определение площади ожога. Периоды ожоговой болезни. Лечение на этапах эвакуации.

- •Распределение обожженных по тяжести поражения

- •2. Диагностикаглубиныиплощадиожога

- •3. Транспортная иммобилизация при переломах костей таза.

- •1. Переломы костей стопы: пяточной, таранной. Механизм, клиника, диагностика и лечение. Понятие о бугорно-суставном угле Белера.

- •1. Повреждения связок, менисков. Механизм, клиника, диагностика, лечение.

- •По механизму развития обморожения

- •По глубине поражения тканей

- •1. Повреждения сухожилий сгибателей и разгибателей пальцев кисти Клиника, диагностика и наиболее распространенные виды сухожильных швов.

- •1. Анкилозы и контрактуры. Клиника, диагностика и принципы лечения.

- •2. Комбинированные поражения. Понятие о комбинированных поражениях, их сочетания и особенности течения ран, переломов, термических ожогов.

- •3. Методика превращения клапанного пневмоторакса в открытый.

- •1. Открытые перелом костей. Классификация по Каплану-Марковой. Клиника, диагностика и принципы лечения.

- •Диагностика открытых переломов

- •Лечение

- •2. Принципы инфузионно-трансфузионной терапии. Простейшие способы определения кровопотери. Техника и методы переливания крови. Виды кровозамещающих жидкостей.

- •1. Исходы лечения переломов. Четыре источника образования костной мозоли. Первичное и вторичное сращение. Значение реабилитации и восстановления функции конечности.

- •2. Ампутации и протезирование. Показания и противопоказания к протезированию, экспресс-протезирование.

- •3. Методика пункции мочевого пузыря.

- •1. Показания к остеосинтезу закрытых переломов длинных трубчатых костей. Виды остеосинтеза. Наиболее распространенные погружные фиксаторы и аппараты внешней фиксации. Показания

- •Противопоказания

- •2. Особенности патогенетических изменений и клинического течения при огнестрельных переломах длинных трубчатых костей.

- •3. Определение локализации пульсации периферических сосудов на конечностях.

1. Переломы лодыжек. Механизм (супинационные и пронационные). Чем объясняется частота (до 80%) пронационных переломов? Клиника, диагностика, и лечение.

Переломы лодыжек

Самые частые переломы нижней конечности - это различные повреждения голеностопного сустава, возникающие большей частью во время гололеда. В зависимости от механизма травмы различают в основном два типа поврежденийи их комбинации: I. пронационные переломы лодыжек; 2. супинационные переломы лодыжек.

Пронационные переломы возникают при насильственном и чрезмерном повороте стопы кнаружи (пронация). При этом за счет натяжени внутренней боковой (дельтовидной) связки голеностопного сустава может произойти ее разрыв или отрыв в месте ее прикрепления к верхушке лодыжки, или полный отрыв внутренней лодыжки на уровне щели голеностопного сустава. Линия перелома при этом, как правило, горизонтальная. Если травмирующая сила продолжает действовать, то таранная кость, потеряв стабильность, смещается в пространство между берцовыми костями В дальнейшем, упираясь в наружную лодыжку, она может привести к разрыву дистального межберцового синдесмоза или отрыву его от большеберцовой кости с костным фрагментом. Затем блок таранной кости упирается в малоберцовую кость и приводит к ее перелому на 5-7 см выше голеностопного сустава. Вследствие чего возникает вывих или подвывих стопы кнаружи. В некоторых случаях дистальный межберцовый синдесмоз может не повреждаться. В этих случаях происходит отрыв наружной лодыжки на уровне щели голеностопного сустава и стопа смещается кнаружи.

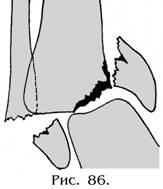

Супинационные

переломы возникают

при чрезмерном насилии на голеностопный

сустав в положении супинации стопы,

т.е. поворота стопы кнутри. При этом

за счет напряжения наружной боковой

связки происходит ее разрыв или отрыв

от места прикрепления у верхушки

наружной лодыжки, или ее перелом. После

чего, если внешнее насилие продолжает

действовать, таранная кость смещается

кнутри, приводя к возникновению

вертикального или косого перелома

внутренней лодыжки с подвывихом

стопы кнутри (рис. 86).

Супинационные

переломы возникают

при чрезмерном насилии на голеностопный

сустав в положении супинации стопы,

т.е. поворота стопы кнутри. При этом

за счет напряжения наружной боковой

связки происходит ее разрыв или отрыв

от места прикрепления у верхушки

наружной лодыжки, или ее перелом. После

чего, если внешнее насилие продолжает

действовать, таранная кость смещается

кнутри, приводя к возникновению

вертикального или косого перелома

внутренней лодыжки с подвывихом

стопы кнутри (рис. 86).

Если в момент травмы при пронации или супинации стопа была в положении подошвенного сгибания, то при этом может произойти отрыв заднего края большеберцовой кости, а при тыльном сгибании стопы (пяточная стопа) - отрыв переднего края большеберцовой кости.

Клиника. Больные жалуются на боли в поврежденном суставе, потерю опороспособности поврежденной ноги, невозможность самостоятельной ходьбы. При осмотре выявляется деформация голеностопного сустава, обусловленная гемартрозом и смещением стопы, боли при пальпации в месте перелома лодыжек, ограничение активных и пассивных движений.

Диагноз уточняет рентгенологическое обследование в двух проекциях. На рентгенограмме пронационное повреждение характеризуется смещением стопы кнаружи, увеличением диастаза между берцовыми костями, горизонтальным переломом внутренней лодыжки на уровне щели сустава.

Супинационный перелом характеризуется смещением стопы кнутри, вертикальным или косым переломом внутренней лодыжки. Межберцовый синдесмоз, как правило, не повреждается.

Лечение. Первая врачебная помощь при повреждениях голеностопного сустава заключается в обезболивании и фиксации поврежденной конечности транспортными шинами по задней и боковым поверхностям голени от коленного сустава с фиксацией стопы.

Основной метод лечения - консервативный.

При изолированных переломах одной из лодыжек без смещения или подкожном повреждении связок лечение проводят в глубокой задней гипсовой шине от коленного сустава до кончиков пальцев в течение 3-4 недель.

При переломах со смещением показано одномоментное вправление под местным или общим обезболиванием. При пронационных переломах осуществляется тракция за стопу и пятку при выпрямленной конечности, затем стопу смещают кнутри, а оторванную внутреннюю лодыжку кзади и адаптируют ее с большеберцовой костью, пятку супини-руют, голень и стопу фиксируют циркулярной гипсовой повязкой до верхней трети голени. При супинационных переломах сначала осуществляется тракция по оси конечности, вправляют оторванную внутреннюю лодыжку вместе с фрагментом большеберцовой кости и стопу фиксируют циркулярной гипсовой повязкой в среднефизиологическом положении. При переломе заднего края стопе придается положение тыльного сгибания под углом 10-20 . При переломе переднего края фиксация осуществляется в положении подошвенного сгибания под углом 10-20.

Во всех случаях в гипсовой повязке вскрывается "дорожка" над голеностопным суставом во избежание сдавления конечности (рис.87). Больной должен быть госпитализирован для дальнейшего наблюдения.

Контрольные рентгенограммы в гипсовой повязке производят сразу после вправления и через 6-7 дней (после спадения отека). После чего повязка моделируется (сжимается с боков) и превращается в циркулярную сроком на 2-2,5 месяца,, в зависимости от тяжести перелома.

Оперативному лечению подвергаются открытые переломы, при безуспешной двухразовой репозиции, появлении вторичного смешения в гипсовой повязке. Фиксация переломов лодыжек производится различными металлическими фиксаторами. Вид внешней иммобилизации в послеоперационном периоде и её сроки такие же, как при переломах со смещением. Восстановление трудоспособности у больных наступает через 3-4 месяца.