- •Конспект лекций. Тема 1. Основные понятия. Особенности, специфика и фундаментальные свойства региональной экономики. Основные задачи, предмет, объект и методы исследования региональной экономики.

- •Основные понятия региональной экономики.

- •1). Административно-территориальное деление.

- •2). Общее экономическое районирование.

- •3). Проблемное экономическое районирование.

- •Региональная экономика в системе наук. Особенности, специфика и фундаментальные свойства региональной экономики.

- •Территориальная организация общества. Экономические районы и федеральные округа. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации.

- •Формы собственности и территориальная организация производства.

- •Тема 3. Развитие региональной теории в системе социально-экономических наук. Структура теорий региональной экономики.

- •Фактор пространства в истории экономической мысли.

- •Локационное, региональное и комплексное направления в развитии зарубежной региональной теории.

- •Формирование региональной науки.

- •Интеграция отечественной региональной теории в мировую науку. Современные направления развития теории региональной экономики.

- •Тема 4. Регион как целостная социально-экономическая система. Регион как социально-экономическая система и её подсистемы.

- •Критерии и специфика региональной стратификации рыночного пространства. Уровень целостности воспроизводственной базы.

- •Характер хозяйственной специфики региона. Региональный хозяйственный комплекс. Специализация и комплексное развитие региона. Методы определения отраслей специализации.

- •Региональный экономический механизм.

- •Региональная политика: цели и методы реализации.

- •Свободные экономические зоны как средство региональной политики. Цели создания сэз. Типология сэз. Управление создание сэз. Регулирование деятельности сэз.

3). Проблемное экономическое районирование.

Для целей государственного регулирования территориального развития выделяются различные типы проблемных регионов. Например, в социально-экономической политике Правительства России предусматриваются специальные мероприятия по таким проблемным регионам, как отсталые (слаборазвитые), депрессивные, кризисные; особо выделяются приграничные регионы (анализ этих типов проблемных районов дается в гл. 6). Сложившаяся ситуация в таких регионах не позволяет им развиваться с опорой только на собственные экономические ресурсы, им требуется государственная поддержка. Указанные регионы могут не совпадать с административно-территориальными единицами.

К регионам проблемного типа относятся также те части территории страны, на которых осуществляются общегосударственные (федеральные) целевые программы. Например, это программа развития Дальнего Востока и Забайкалья, программа ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и т.п.

Другим примером проблемного экономического районирования является выделение зоны Севера. Это необходимо в первую очередь для компенсации живущему здесь населению неблагоприятных климатических условий в виде повышенной заработной платы и пенсий, других льгот. Специальный закон Российской Федерации относит к зоне Севера полностью или частично 27 субъектов федерации (6 республик, 3 края, 10 областей, 8 автономных округов).

Особенность рассматриваемого вида экономического районирования состоит в том, что оно не является сплошным, непрерывным, т.е. выделяемые проблемные регионы не покрывают всю территорию страны.

На территории России функционируют 89 субъектов Федерации. В их числе 21 республика, 6 краев, 49 областей, 10 автономных округов, 2 города федерального подчинения - Москва и Санкт-Петербург.

На уровне субъектов Федерации выделяют следующие типы регионов (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Классификация типов регионов

Тип региона |

Характеристики типа |

Субъекты Федерации (примерный перечень) |

а) по географическому положению |

Приморские |

Калининградская область Приморский край Мурманская область |

Приграничные |

Псковская область Краснодарский край Хабаровский край |

|

Внутренние |

Свердловская область Томская область Мордовия |

|

б) по выполняемым функциям |

Столичные |

Москва Санкт-Петербург |

Рекреационные |

(Черноморское побережье Краснодарского края) |

|

в) по уровню урбанизации |

Высокоурбанизированные |

Тульская область Московская область Нижегородская область |

Окончание табл. 1.1

Тип региона |

Характеристики типа |

Субъекты Федерации (примерный перечень) |

|

Со средним уровнем урбанизации |

Курская область Краснодарский край |

С преобладанием сельского населения |

Республика Дагестан Республика Калмыкия |

|

г) по уровню и типу хозяйственного развития |

Индустриальные |

Нижегородская область Свердловская область |

Индустриально-аграрные |

Волгоградская область Липецкая области |

|

Аграрно-индустриальные |

>Курганская область Республика Чувашия |

|

Аграрные |

Республика Калмыкия Республика Тува |

|

д) по времени и стадиям хозяйственного освоения |

Старопромышленные |

Тульская область |

Вторичного индустриального освоения |

Белгородская область |

|

Нового освоения |

Иркутская область |

|

Пионерного освоения |

Ямало-Ненецкий АО |

|

е) по отраслевой специализации |

Моноотраслевые |

Камчатская область, Ханты-Мансийский АО |

С несколькими отраслями специализации |

Кемеровская область |

|

Многоотраслевые |

Самарская область |

|

ж) по стадиям промышленного освоения |

Ресурсные |

Республика Коми |

Базовых отраслей |

Вологодская область |

|

Обрабатывающих отраслей |

Ивановская область |

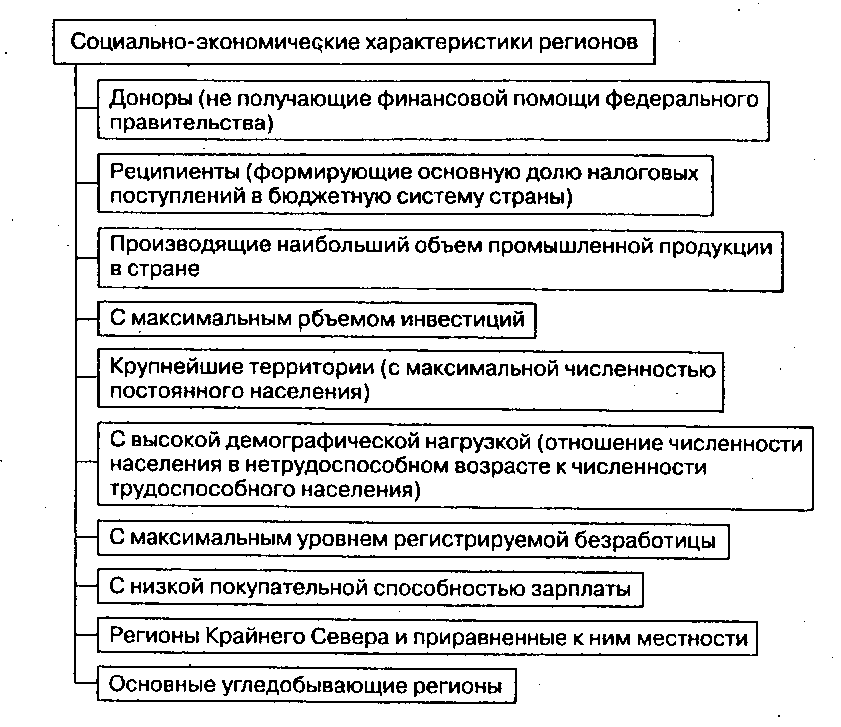

Центр экономической конъюнктуры при Правительстве РФ использует группировку регионов по социально-экономическому признаку (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Группировка регионов по социально-экономическому признаку.

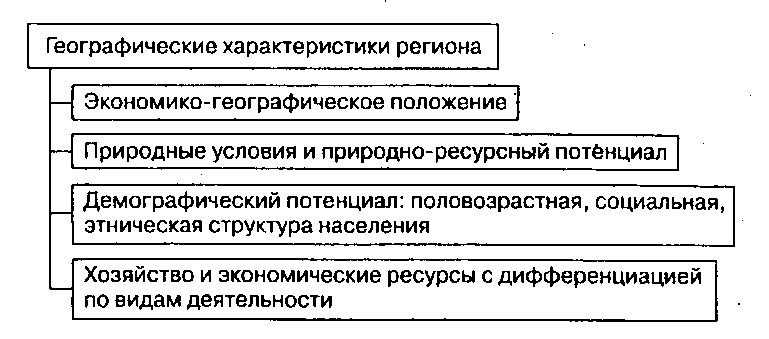

В зависимости от цели исследования применяют и другие критерии группировки регионов, например по географическим характеристикам, наиболее важным для предпринимательской деятельности (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Группировка регионов по географическому признаку

Признаки классификации (типологии) регионов. Специалистами различных научных институтов регионального профиля разработано достаточно большое количество классификаций (типологий) регионов, однако наибольшее распространение получили региональные типологии, предложенные Советом по изучению производительных сил, которые ориентированы на цели, задачи и механизмы региональной политики. Основная типология имеет три измерения: уровень социально-экономического развития, динамичность развития и природно-географические условия (климат, положение относительно центра страны, тяготение к регионам мирового рынка и т. п.). На основе наблюдаемых типологических признаков выделяются три главных типа проблемных регионов в современной России, по отношению к которым целесообразно применять особые методы регулирования: отсталые (слаборазвитые), депрессивные и кризисные.

Трансгосударственные и межгосударственные регионы.

Интернационализация и глобализация экономики приводят к определенной унификации национальных систем административно-территориального и экономического районирования, формированию транснациональных (или трансгосударственных) регионов. Этот процесс наибольшее развитие получил в рамках Европейского союза (ЕС).

Статистическое бюро ЕС (Евростат) применяет многоуровневое территориальное деление. Территориальная единица называется НАТС (NUTS — Nomenclature of Territorial Units for Statistics). Регионы первого ранга — (HATC-1) — это субъекты федерации, автономные образования, крупные регионы (всего 77 регионов в 15 странах). Регионы второго ранга (НАТС-2) — провинции, департаменты, правительственные округа (всего 206). Регионы третьего ранга (НАТС-3) — графства, префектуры и т.п. (всего 1031). Кроме того, в Европе образовываются так называемые еврорегионы, включающие территории сопредельных государств. Например, еврорегион "Сарлотлюкс" включает Саар (ФРГ), Лотарингию (Франция) и государство Люксембург; в еврорегион "Нейсе" входят ряд восточных земель ФРГ, западные воеводства Польши и западные округа Чехии (все они расположены вдоль реки Нейсе). Еврорегионы имеют свои органы управления и права, частично выходящие за рамки юриспруденции государств, особенно в ЕС.

Приграничные регионы России также вовлекаются в процесс формирования транснациональных регионов на основе взаимной заинтересованности. Этот феномен более четко наблюдается на границах с Финляндией (в рамках программы ЕС INTERREG), Белоруссией, Украиной, Казахстаном, где трансграничные регионы объединены в ассоциации сотрудничества.

Понятие "регион" применяется также к международным сообществам — регионам мира. Некоторые из них имеют наднациональные институты координации и (или) управления — например, регион ЕС, регион СНГ, Северо-Американская ассоциация свободной торговли. Другие крупные региональные сообщества, прежде всего Азиатско-Тихоокеанский регион, только формируют межгосударственные институты. Так, в 1989г. создан межправительственный форум "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС). В настоящее время АТЭС объединяет 21 страну; в 1998 г. в него принята Россия.

Развитие регионов мира как интегрирующихся экономик на основе либерализации национальных рынков товаров, труда, капитала, информации стимулирует развитие отношений между национальными регионами и формирование транснациональных регионов. Поистине современный мир превращается в мир регионов!

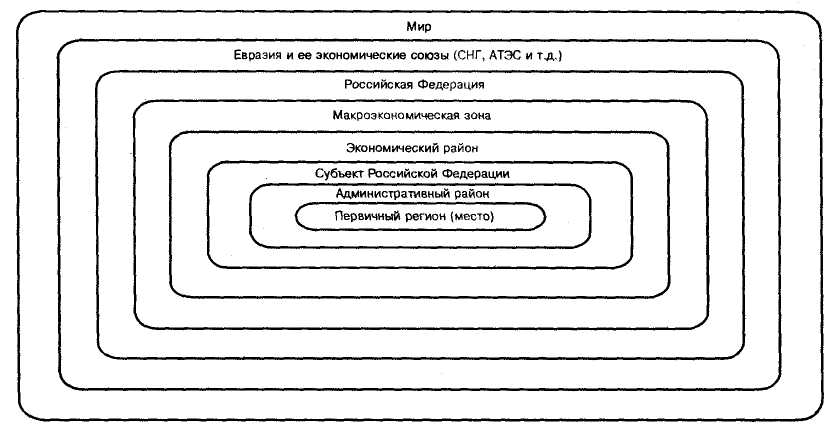

Иерархии регионов.

В соответствии с изложенными представлениями о регионах, типах регионов и районировании любой регион (за исключением мира в целом) является элементом некоторой иерархической системы регионов. Первичным элементом системы является место — предельно малый регион (теоретически это географическая точка).

Рис. 1.4 показывает иерархию российских регионов и России как региона мировой системы. Очевидно, что подобную иерархию можно построить для любой другой страны, разумеется, с учетом ее специфики.

Рис. 1.4. Регионы России в мировом сообществе

Таким образом, в мире существует множество регионально-государственных иерархий. Но поскольку в большинстве стран, за исключением предельно централизованных и тоталитарных, регионы являются открытыми системами и могут контактировать с другими регионами не только внутри страны (по иерархической вертикали и по горизонтали), то выстраивается система горизонтальных и горизонтально-вертикальных взаимодействий между регионами разных стран. Применительно к России мы имеем уже множество примеров международного сотрудничества городов-побратимов, регионов одного ранга (например, области Российской Федерации и земли ФРГ) и даже региона — субъекта федерации и другого государства (например Белоруссии).

Экономическое пространство

Одним из основных понятий региональной экономики является экономическое пространство, развивающее исходное представление о территории.

Любая экономическая территориальная система открыта для всех, поскольку крупные предприятия в основном находятся в более тесном взаимодействии с экономической системой в целом, чем с соседними по территории хозяйствующими образованиями.

Понятие пространства обсуждается в равной степени и физиками, и математиками, и философами, а также, как видно из вышеприведенного анализа, и экономистами.

Под пространством понимается объективная реальность, одна из основных форм существования материи, характеризующаяся протяженностью и объемом, в которой происходит взаимодействие некоторых элементов.

В философии пространство рассматривается как положение материи или явления в движении.

Во всех экономических исследованиях в основном под пространством понимается промежуток между чем-нибудь, место, где что-нибудь вмещается, ограниченная территория. Экономическая география также рассматривает ограниченные территории, объединенные по каким-либо особенностям,

Рассмотрим пространство в экономическом аспекте. Необходимо выделять мега-, мезо-, микро- и макроуровни пространства. Действительно, если рассматривать мировое экономическое пространство как мега-уровень, то экономическое пространство страны можно определить как макроуровень. К мезоуровню можно отнести экономическое пространство региона, а к микроуровню — пространство конкретных рынков.

Для экономиста границами пространства являются пределы действия основных хозяйственных потоков. Каким же образом проявляется в пространственном аспекте совокупность отношений экономических субъектов? Для этого следует определить пространство как сферу действия и влияния конкретной экономической единицы, а также как систему отношений, охватывающих взаимодействие этих субъектов. При этом отношения могут меняться во времени и под влиянием внешних и внутренних факторов. Задача экономиста состоит в том, чтобы раскрыть природу совокупности хозяйствующих субъектов и определить ее проявление в данном пространстве.

Экономическое пространство — это насыщенная территория, вмещающая множество объектов и связей между ними: населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети и т.д. Каждый регион имеет свое внутреннее пространство и связи с внешним пространством.

Близкими к понятию "экономическое пространство" являются понятия пространственная (территориальная) структура экономики и пространственная (территориальная) организация хозяйства5.

Качество экономического пространства определяется многими характеристиками и параметрами. Среди них следует выделить прежде всего:

плотность (численность населения, объем валового регионального продукта, природные ресурсы, основной капитал и т.д. на единицу площади пространства);

размещение (показатели равномерности, дифференциации, концентра ции, распределения населения и экономической деятельности, в том числе существование хозяйственно освоенных и неосвоенных территорий);

связанность (интенсивность экономических связей между частями и элементами пространства, условия мобильности товаров, услуг, капитала и людей, определяемые развитием транспортных и коммуникационных сетей).

Для функционирования экономического пространства важное значение имеют расстояния между его элементами. "Экономическое расстояние", в отличие от физического, измеряемого километрами, милями и т.п., характеризуется прежде всего транспортными и трансакционными издержками на преодоление физического расстояния. Поэтому экономическое расстояние между одними и теми же географическими точками оказывается неодинаковым для разных перемещаемых товаров, услуг, групп мигрантов.

5. Термин "пространственная организация" наиболее употребителен в немецкой литературе (Raumordnung). При этом пространственная организация понимается в первую очередь как естественный порядок (устройство) и уже во вторую очередь — как деятельность по организации (упорядочению) пространства.

Регион как часть экономического пространства

С точки зрения внутренней пространственной структуры регионы делятся на два основных типа: однородные и узловые.

Однородный (гомогенный) регион не имеет больших внутренних различий по существенным критериям, например по природным условиям, плотности населения, доходам на душу населения и т.п. Очевидно, что полностью однородный регион — это абстракция, в реальности полностью однородных регионов быть не может. Даже если по многим критериям регион относительно однороден, то по некоторым другим — обязательно неоднороден. В частности, наличие в регионе какого-либо особенного природного объекта (водного источника, месторождения полезного ископаемого и т.п.) или же крупного города делает регион неоднородным сразу по многим критериям.

Понятие однородного (гомогенного) региона имеет главным образом концептуально-методологическое значение. Так, анализ национальной экономики как системы регионов сосредоточивает внимание на различиях между регионами в предположении, что внутренние различия регионов являются несущественным фактором, т.е. каждый регион условно однороден. Допущение однородности регионов неявно присутствует в макроэкономических теориях и моделях регионального развития (см. гл. 2 и 4).

Узловой регион имеет один или несколько узлов (центров), которые связывают остальную часть пространства. Регион такого типа называют также центральным, поляризованным.

В пространственной структуре узлов

региона выделяют ряд типовых элементов.

Точка — объект, участок, внутренними

размерами которого можно пренебречь.

Центр — объект (или концентрированная

группа объектов), который по отношению

к остальному пространству выполняет

какую-то важную функцию (административную,

финансовую, информационную и т.п.). Ядро

— часть региона, в которой в наибольшей

степени (с наибольшей плотностью,

интенсивностью) выражены его существенные

признаки. Например, в регионе ресурсного

типа в ядре концентрируется основная

часть добычи сырья. Периферия —

"остальная" часть пространства,

дополняющая центры, ядро. Кроме того, в

анализе пространства региона выделяют

и другие элементы: очаг, фокус, полюс

и т.д.6

пространственной структуре узлов

региона выделяют ряд типовых элементов.

Точка — объект, участок, внутренними

размерами которого можно пренебречь.

Центр — объект (или концентрированная

группа объектов), который по отношению

к остальному пространству выполняет

какую-то важную функцию (административную,

финансовую, информационную и т.п.). Ядро

— часть региона, в которой в наибольшей

степени (с наибольшей плотностью,

интенсивностью) выражены его существенные

признаки. Например, в регионе ресурсного

типа в ядре концентрируется основная

часть добычи сырья. Периферия —

"остальная" часть пространства,

дополняющая центры, ядро. Кроме того, в

анализе пространства региона выделяют

и другие элементы: очаг, фокус, полюс

и т.д.6

6. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. С. 72-76.

Формы пространственной организации хозяйства и расселения.

В экономическом пространстве существует большое разнообразие форм организации хозяйства и расселения.

Элементарный объект пространства — локалитет — местность ("малая территория") с каким-то одним объектом. Это может быть компактный населенный пункт, предприятие, коммуникация и т.п., т.е. локалитет может быть поселенческим, промышленным, транспортным, рекреационным и т.д. Сочетания локалитетов образуют конкретные формы пространственной организации хозяйства и расселения.

Промышленный узел — это сочетание промышленных предприятий, одного или нескольких населенных пунктов вместе с общими объектами производственной и социальной инфраструктуры, размещенных на компактной территории.

Транспортный узел — пересечение транспортных коммуникаций, как правило, сочетающееся с концентрацией производства и населения.

Территориально-производственный комплекс (ТПК) — сочетание различных технологически связанных производств с общими объектами производственной и социальной инфраструктуры. ТПК имеют производственную специализацию в масштабах межрегионального, национального и даже мирового рынков. ТПК являются типичной формой хозяйственного освоения новых территорий с богатыми природными ресурсами. Например, это Братско-Усть-Илимский и Саянский ТПК, специализированные на электроэнергетике, цветной металлургии и лесопереработке, а также ряд других ТПК Сибири и Севера.

Агломерация — территориальное образование, интегрирующее промышленные и транспортные узлы, системы коммуникаций, города и населенные пункты. Агломерации характеризуются особо высокой концентрацией хозяйства и населения. Примерами являются Московская и Санкт-Петербургская агломерации.

Формы расселения подразделяются на городские и сельские.

Городские населенные пункты различаются прежде всего по численности населения. В России численность населения города должна быть не менее 10 тыс. чел., а других городских образований (поселков городского типа) — не менее 2 тыс. чел. Большие города имеют численность населения не менее 100 тыс. чел. (в том числе сверхкрупные — свыше 500 тыс., крупные — от 100 до 500). Средние города — от 50 до 100 тыс. чел. Полусредние — от 20 до 50 тыс. чел. Малые города — от 10 до 20 тыс. чел.

Городские населенные пункты выполняют разнообразные функции в пространственной организации хозяйства (эти функции называют градообразующими). Монофункциональные города концентрируют какую-то одну отрасль хозяйства или деятельности: промышленность, транспортные услуги, оздоровительные учреждения (курортный город) и т.п. Некоторые города обслуживают только одно предприятие (оборонный завод, рудник, гидроэлектростанцию, морской порт и т.д.). Гораздо более распространены многофункциональные города, которые одновременно концентрируют промышленность, строительство, транспорт, торговлю, финансы, учреждения образования, здравоохранения, культуры, науки, управления и т.п.

Типы сельских поселений в большей степени, нежели городские, отражают природные, исторические, национально-культурные особенности народонаселения. Для исторического ядра России характерен деревенский тип расселения, сложившийся при общинной форме землепользования. На Северном Кавказе это казачьи станицы и горные аулы. В Сибири и на Дальнем Востоке — лесопромышленные и горнопромышленные поселки. На Крайнем Севере — оленеводческие и охотничьи поселки.

Происходящий на протяжении нескольких веков процесс концентрации населения и производства в городах — урбанизация — имеет своим результатом образование систем городов, поглощающих значительную часть сельских поселений и сельского населения. Уменьшение сельского населения происходит в результате его миграции в города, включения сельских поселений в городскую черту растущих городов, преобразования крупнейших сельских поселений в городские поселки.

Развивающиеся города образуют агломерации. Крупнейшая в России Московская агломерация с населением около 9 млн. чел. включает город Москву и городские поселения, подчиненные администрации г. Москвы, в том числе город-спутник Зеленоград. Слияния городских агломераций образуют мегаполисы, концентрирующие по нескольку десятков миллионов человек (северо-восточное побережье США, восточно-центральное побережье острова Хонсю в Японии и др.).

Современной тенденцией урбанизации в развитых странах является переезд наиболее обеспеченной части населения из городских центров в более комфортабельные пригороды и поселки с хорошей транспортной доступностью (процессы субурбанизации и дезурбанизации). В России эти процессы находятся пока в начальной стадии.

Рассмотренные формы пространственной организации хозяйства и расселения неравномерно распределяются по территории больших стран (России, США, Канады, Бразилии, Китая и др.).

Различные части таких стран (крупные регионы) могут относиться к разным типам пространственной структуры. Для России характерны следующие типы пространственной структуры:

очаговая и рассеянная (значительная часть европейского и азиатского Севера, а также южные регионы Сибири и Дальнего Востока, удаленные от железных дорог);

равномерно-узловая (Центрально-Черноземный район, значительные территории других экономических районов в европейской части);

агломерационно-узловая (наиболее промышленно развитые части Северо-Запада, Центра, Поволжья, Урала, юга Сибири).

Развитие регионов меняет соотношение указанных типов пространственной структуры: уменьшается территория с преобладанием первого типа, увеличивается распространение третьего типа.

Говоря об экономическом пространстве, следует разделять единое и общее экономическое пространство.

Единое экономическое пространство — это единая структура национальной экономики. Внутри этой структуры каждый элемент зависит от структуры совокупности и законов, ею управляющих, с одной стороны, с другой стороны — это взаимозависимость и интеграция этих элементов, которые не приобретают смысла иначе как один посредством другого. Так, например, происходит взаимодействие рынка и государства в пространстве. Можно сказать, что рыночные и государственные процессы происходят и движутся друг относительно друга в пространстве.

Следовательно, можно утверждать, что всех агентов экономики объединяет единое экономическое пространство страны, где одинаковые для всех правила отслеживают и поддерживают особые государственные институты.

Единое экономическое пространство (ЕЭП) предполагает существование на территории страны единой национальной валюты, единой законодательной базы, единого национального банка, единых условий перемещения людей и товаров по территории.

Единое экономическое пространство лежит в основе формирования общего экономического пространства (ОЭП), которое подразумевает достижение «равновесной и сбалансированной экономики», примерно одинакового уровня жизни на всей территории страны, равенство доходов, опирающееся на самодостаточность регионов и бюджетное выравнивание.

К экономическим условиям, характеризующим движение к ОЭП, относятся:

выравнивание доходов на основе имеющихся ресурсов (трудовых, финансовых и т.д.), которое предполагает не равенство доходов, а соответствие, исходя из возможностей;

равновесие и баланс цен (достигается за счет конкуренции, одинаковых издержек);

равновесный уровень безработицы в регионах (за счет мобильности ресурсов);

примерно одинаковый уровень жизни в регионах;

единые правовые нормы и налоговая политика на территории страны (путем реализации бюджетного механизма).

Состояние экономического равновесия характеризуется тем, что ни один из экономических агентов не заинтересован в его изменении с помощью средств, которыми он располагает. Итальянский экономист В. Парето сформулировал принцип оптимальности, который гласит, что максимальное благосостояние, или общая полезность, достигается при условии, что стремление к благополучию отдельных лиц не ведет к снижению уровня жизни любого члена общества. По его мнению, этот принцип может быть реализован в условиях неограниченной конкуренции.

Впервые теоретическая модель общего экономического равновесия в условиях классического рынка была разработана швейцарским экономистом Л. Вальрасом как теория общего конкурентного равновесия. Модель Вальраса основана на использовании равновесных цен, обеспечивающих равенство спроса и предложения по каждому товару.

Принято различать частичное, общее и реальное равновесие. В дальнейшем мы будем исходить из определения общего равновесия, которое выступает как единая взаимосвязанная система, образованная всеми рыночными процессами на основе закона свободной конкуренции. С точки зрения Вальраса, общее предложение конечных продуктов в денежном выражении должно быть равно общему спросу на них как сумме доходов, приносимых всеми факторами производства их собственникам. При этом равновесие считается достигнутым лишь тогда, когда существует не только равновесие спроса и предложения, но и равное благосостояние участников рыночных отношений, которое предполагает рост благосостояния всех участников. Данные положения отражены на схеме общего экономического пространства (рис. 1.5).

Рыночное равновесие достигается через механизм конкуренции. Предположим, что общий рынок — это совершенный рынок, когда в одном рыночном пространстве на один и тот же продукт конкуренция установила одну цену. Сегодня в России межтерриториальная разница в ценах составляет 1:3 (соответственно, по уровню жизни 1:6).

Рис. 1.5. Схема общего экономического пространства

Этим можно объяснить трудность вхождения Сибири, Севера, Дальнего Востока, Северного Кавказа в общероссийский рынок, хотя эти территории находятся в едином экономическом пространстве.

Как говорилось выше, когда перестают действовать рыночные механизмы, в национальной экономике возникает дисбаланс и становится необходимым государственное регулирование. Роль государства в экономике предполагает взаимодействие государства и рынка как двух взаимодополняемых способов координации отношений между экономическими агентами и их группами. Таким образом, целесообразно рассматривать в качестве главных регулирующих сил достижения экономического равновесия, а соответственно и путей достижения общего экономического пространства, рынок и государственное регулирование.

Взаимное влияние государства и рынка реализуется следующим образом: государство регулирует и стимулирует экономику и способствует организации общества, экономика определяет возможности и мощь государства и формирует экономические интересы общества. Одна сфера оказывает влияние на другую через разнообразные коммуникационные каналы, каналы движения материально-финансовых и информационных ресурсов, а также воздействуя на функционирование объектов, находящихся на их пересечении.

Моделированием пространственной конкуренции занимались Г. Хотеллинг, А. Лернер, X. Зингер, Т. Паландер, А. Смит. Классическая теория размещения производства основывается на предпосылках совершенной конкуренции, но если фирмы конкурируют между собой в пространстве, используя цену ФОБ, то это означает, что они действуют в условиях монополистической, а не совершенной конкуренции.

Поддержание и стимулирование конкуренции в ОЭП является функцией государства. Борясь с монополией, отстаивая конкуренцию, государство находится и в рамках рыночной модели, и вне ее, гарантируя стабильность рыночной системы в целом. Поддержка стабильности играет не меньшую роль, чем защита конкуренции. От выверенной, активной работы соответствующих государственных институтов зависят социальный климат в стране, устойчивость финансовой системы, прозрачность фондового рынка, оптимизация открытости национальной экономики в мировом хозяйстве, расширение значимости общественных благ (особенно в сфере услуг, образования, науки, здравоохранения, культуры), а также создание правового поля на предпринимательской арене в связи с развитием рынка интеллектуальной собственности в условиях бурной экспансии новых средств информации и коммуникации и многое другое. Поэтому даже в теоретической рыночной модели государству принадлежит важнейшая роль сохранения самого экономического пространства путем выражения общественных интересов. Ни один частный бизнес, каких бы гигантских размеров он ни достигнул, по своей природе не может проигнорировать свои собственные интересы и взвалить на себя интересы всего общества.

Оставаясь в рамках экономической теории, трудно представить действующую рыночную модель, если не указать для этого множество различных предпосылок. В действительности любая рыночная модель реализуется под воздействием как экономических, так и неэкономических факторов. По мере возрастания сложности экономического развития той или иной страны роль неэкономических факторов возрастает, поскольку достижение ОЭП — это не самоцель, а средство повышения благосостояния людей и укрепления демократических принципов как в обществе в целом, так и во всех сферах человеческой деятельности.

В СССР на всей его территории функционировал единый народнохозяйственный комплекс, базировавшийся на общегосударственной собственности'и планово-распределительной системе управления. В переходном периоде существенную роль в функционировании экономического пространства начинают играть рыночные отношения, а государство выступает в качестве непосредственного участника рынка (как собственник) и его внешнего регулятора и координатора.

Необходимыми признаками (и условиями) единого экономического пространства являются общее экономическое (федеральное) законодательство, единство денежно-кредитной системы, единство таможенной территории и функционирование общих инфраструктурных систем (энергетики, транспорта, связи и т.д.).

Важнейшими составляющими единого экономического пространства являются национальные (общероссийские) рынки товаров и услуг, труда, капиталов.

Следует иметь в виду, что единое экономическое пространство охватывает не только всю территорию страны, но и ее экономическую морскую акваторию (территориальные воды, исключительную экономическую зону с национальными правами на судоходство, рыболовство, добычу полезных ископаемых с морского дна) и аэроторию (с национальными правами на деятельность воздушного транспорта, экологическую защиту и экологические квоты воздушного бассейна).

В Конституции Российской Федерации зафиксированы главные требования, обеспечивающие единство экономического пространства страны, в том числе:

гарантируемое единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, защита конкуренции, свобода экономической деятельности, не запрещенной законом (ст. 8);

недопущение установления внутренних таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного движения товаров, услуг и финансовых средств (ст. 74);

запрещение введения и эмиссии других денег в России, кроме рубля (ст. 75).

Большинство стран мира, кроме самых малых, имеют неоднородное экономическое пространство. В этом отношении особенно отличается Россия (см. гл. 5). Но даже в границах неоднородного экономического пространства выделяются особые части — анклавы и эксклавы.

Анклав — обособленный участок территории, который по отношению к окружающей его территории отличается специфическими условиями (экономическими, финансовыми, национально-культурными и т.п.). Типичными примерами анклавов являются свободные и оффшорные экономические зоны, имеющие особые режимы внешнеэкономической и финансовой деятельности.

Эксклав — это отделенная от основной территории страны ее часть. В Российской Федерации всеми признаками эксклава обладает Калининградская область, окруженная территориями Польши и Литвы. В определенном смысле эксклавами являются объекты за границей, находящиеся в собственности, в аренде или под юрисдикцией России (территории посольств, база Черноморского флота в Севастополе, космодром Байконур, угольные шахты на Шпицбергене и т.д.).

Экономическое пространство и его характеристики

За более чем тысячелетнюю историю России ее бюджетное устройство и бюджетная система прошли путь от княжеской казны и системы унитарного государства до системы федеративного государственного устройства.

Исключительное разнообразие природных, геополитических, национально-культурных, социально-экономических и других условий в разных регионах исторически сложившегося Российского государства осложнилось в конце XX в. дезинтеграционными тенденциями на фоне кризиса всей общественно-экономической системы.

Распад СССР и становление более однородного, нового Российского государства не переломили указанные тенденции. Более того, демонтаж единого народно-хозяйственного комплекса СССР, политические и экономические трансформации переходного периода, развитие национальной экономики без достаточных защитных мер, участившиеся вспышки регионального сепаратизма дали новый толчок дифференциации и дезинтеграции социально-экономического пространства России.

Путь России в XXI в. — это неизбежный поиск единства в региональном многообразии, что означает отрицание регионального униформизма в социально-экономической сфере и ориентацию на использование преимуществ каждого региона и межрегиональной кооперации, гармонию интересов региональных субъектов, реализацию принципа равных возможностей для всех граждан независимо от их места жительства.

Сохранение целостности, включающей единство и общность российской экономики, предполагает сплав консолидирующей общество идеологии и реализующих эту идеологию политических, экономических, социальных и правовых механизмов.

Будущее экономики России в немалой степени зависит от того, удастся ли составляющим российское общество социально разнородным группам поддерживать сознание сопричастности к единому общественному целому не только в государственно-политическом смысле, но и, что еще важнее, к общему территориальному, экономическому пространству.

Необходимо создать реальную экономическую заинтересованность всех членов общества в сохранении, приумножении и использовании всего национального богатства страны, включая ее территориально-природные ресурсы, и в эффективном функционировании интегрированного экономического пространства в рамках единого государства.

Прежде чем охарактеризовать экономическое пространство — его целостность, общность и единство, однородность и неоднородность,— требуется определить эти понятия.

За последние два десятилетия научный интерес к этническим истокам пространственной теории существенно вырос. Экономическое пространство было предметом внимания античных мыслителей, социалистов-утопистов, а в XVII—XVIII вв. проблемы экономического пространства постоянно входили в структуру создававшихся экономических теорий. Изучение этих проблем привело к констатации факта, что региональная экономика есть, во-первых, способ организации хозяйственной жизни территориально-производственного комплекса в структуре национальной экономики. Во-вторых, «отрасль науки, которая изучает территориально-функциональные аспекты экономических отношений» [31, с. 316—317].

В России принято употреблять термин «теория размещения». В англоязычной литературе используют термин «spatial economics», переводимый как «пространственная экономика».

Пространственный аспект в экономической науке Запада XIX в. изучался главным образом с позиций теории размещения (И.Г. фон Тюнен, А. Вебер, А. Леш). В это же время теория размещения оформилась в качестве особого направления в Германии, но классическая экономическая теория эти вопросы не рассматривала.

В 1909 г. вышла в свет книга Альфреда Вебера «Теория размещения производства: чистая теория штандорта», которая явилась первой работой по теории размещения.

В 20-х годах прошлого столетия некоторые немецкие авторы — такие как О. Энглендер, X. Вайгман, X. Ритчл, А. Предел — дополнили анализ частичного равновесия А. Вебера анализом общего равновесия пространственных проблем.

Тем не менее основоположником теории размещения производства принято считать И.Г. фон Тюнена. Он не был первым исследователем, который начал изучать пространство как экономическое явление, но он был первым, кто использовал для исследования пространства соответствующие методы анализа. В работе «Изолированное государство» (1826 г.) Тюнен создал абстрактную географическую модель, в основе которой лежали такие характеристики, как удаленность от центра и площадь. В данной модели транспортные издержки как линейная функция отделены от расстояния и от других факторов, воздействующих на размещение сельскохозяйственного производства и способы землепользования. Он полагал, что цена каждого продукта в любой точке пространства отличается от его цены в городе на величину транспортных затрат, которые прямо пропорциональны весу груза и дальности перевозки. В нашей теории общего экономического пространства при определении факторов, влияющих на различие цен на территории страны, мы будем придерживаться этой точки зрения.

А. Маршалл, работы которого являются фундаментом теории микроэкономики, пространственный фактор практически не учитывает. Он выдвигает предположение о более важном и существенном значении для экономики учета фактора времени по сравнению с пространственным. Хотя Маршалл не мог не понимать, что факторы пространственного характера играют существенную роль в определении общей ситуации на рынке.

Неоклассические теории общего равновесия, разработанные Л. Вальрасом и В. Парето, рассматривают хозяйство в качестве единого целого и поэтому анализируют его безотносительно протяженности в пространстве. Такой подход обусловлен, видимо, тем, что политэкономия того периода (А. Маршалл, Дж. Кларк, Л. Вальрас) занималась наиболее общими особенностями функционирования рынка, абстрагируясь от целого ряда моментов и допущений.

Последователем теории Л. Вальраса стал К.Ф. Лаунхардт. Его исследования касались транспортно-инженерной экономики, теории цен и пространства рынка. Й. Шумпетер признал, что К. Лаунхардт одним из первых применил математику в исследовании рыночного пространства, вместе с тем незаслуженно принизил его роль в становлении локальной теории. Это говорит о том, что историки экономической мысли не имеют систематического взгляда на пространственную теорию, которая стоит особняком в системе экономической науки. К. Лаунхардт искал решение проблемы определения оптимальных районов продаж для конкурирующих между собой производителей, сосредоточенных в одной точке и обслуживающих потребителей, равномерно рассредоточенных в экономическом пространстве. Эта проблема противоположна сформулированной Тюненом, который определяет оптимальные районы снабжения для конкурирующих между собой потребителей, сосредоточенных в одной точке, но покупающих товары у производителей, рассредоточенных в экономическом пространстве.

Наибольший вклад в формирование теории пространства рынка сделал Ф. Феттер. Он полагал, что концепции конкуренции и монополии следует сблизить, поскольку рынкам в разной степени присущи черты того и другого. Для уничтожения дискриминации в ценах, ликвидации встречных перевозок и переплат за фрахт требуется установление цен ФОБ непосредственно покупателем. Конкуренция будет происходить только между предприятиями, которые поделили рынок, или на границах этих рынков.

Создателем первой теории модели пространственного экономического равновесия является А. Леш. Он сделал обзор всех теорий рационального использования пространства, созданных за 100 лет, и обобщил их под углом зрения теории общего равновесия. В исследовании А. Леша нашли отражение все основные элементы классической теории размещения: тюненовский анализ районов производства, обслуживающих точечный рынок; анализ точек производства обслуживающих районов сбыта К. Лаунхардта; теория минимизации транспортных издержек и издержек на оплату рабочей силы при рациональном размещении промышленных предприятий А. Вебера; анализ моделей пространственной конкуренции в условиях дуополии и олигополии Г. Хотеллинга; теория региональных структур В. Кристаллера.

Экономические модели лишь относительно недавно стали важной частью регионального моделирования.

Зарубежным межрегиональным моделям часто недостает пространственного содержания, поскольку регион в них рассматривается как единственная точка в пространстве. Характерные для внутрирегиональных моделей попытки определить пространственные связи сменяются в большинстве моделей анализом и прогнозированием процесса регионального роста и используются для прогнозирования экономической активности.

Можно выделить два типа межрегиональных моделей: «балансовые» и «полностью межрегиональные». Балансовая модель, с точки зрения У. Изарда [21, с. 345—346], фактически является общегосударственной моделью, дезагрегированной на составляющие регионы. Из-за информационных трудностей эмпирическая разработка балансовой региональной модели оказалась весьма трудной задачей.