- •I. Становление системы человекознания

- •1. Предварительные замечания

- •2. Науки о Homo sapiens

- •3. Науки о человечестве

- •Социальные науки

- •4. Научное исследование связей «природа — человек» и «человечество — природа»

- •5. Науки о человеке как индивиде и его онтогенезе

- •6. Науки о личности и ее жизненном пути

- •7. Науки о человеке как субъекте

Социальные науки

Политическая экономия — наука об экономическом базисе

Науки о политической и юридической надстройке — учение о государстве и праве, о партии

Науки об идеологической надстройке — об отдельных формах общественного сознания, которые сюда входят

Надо заметить, что эта схема не выражает достаточно ясно позиции автора в отношении социальных наук. Комментируя общий состав этих наук, Б. М. Кедров пишет, что «простая совокупность общественных наук не дает еще представления об обществе как целостной системе. Поэтому наряду с науками, изучающими общественные сферы, явления и процессы, существует наука, исследующая развитие общества в целом. В качестве общего метода марксистских общественных наук и метода преобразования общества выступает исторический материализм» [там же, с. 575].

Однако в общей схеме исторический материализм не указан, равно как не упомянут термин «социология». Возможно, это связано с дискуссионностыо вопроса о характере марксистской социологии и ее отношении к историческому материализму как общей теории и методологии всех наук об обществе и человеке, {32}

По определению В. П. Рожина, критически рассмотревшего разные точки зрения, высказанные в ходе этой дискуссии, исторический материализм есть философская наука и вместе с тем социология как конкретная наука о законах общественного развития и всей совокупности его явлений [1962, с. 15].

По определению Г. В. Осипова, «марксистская социология — это наука о закономерностях становления, развития и смены общественно-экономических формаций, закономерностях, формами проявления которых выступают различные конкретные социальные (материальные и духовные) явления, процессы, факторы» [1966, с. 42]. Исторический материализм как теория общественного развития и методология познания общественных явлений и процессов представляет собой «теоретическую и методологическую основу всех общественных наук» [там же, с. 44]. В связи с этим отмечается тенденция к ограничению предмета и задач социологии.

Против расширения границ социологии высказывается Ф. В. Константинов. Цитату из его работы мы приводим полностью, так как он перечисляет науки, представляющие особый интерес в данном разделе. «Всякое конкретное марксистское исследование нередко называют конкретно-социологическим, — пишет автор. — Но это может вести к превращению социологии в универсальную науку наук, поглощающую и растворяющую в себе все другие общественные науки: политическую экономию, экономику промышленности, экономику сельского хозяйства, экономику транспорта, экономику труда, юридические науки, этнографию, эстетику, даже медицину» [1965, с. 26].

Ф. В. Константинов продолжает далее: «Социальные исследования проводятся в каждой общественной науке — политической экономии, в экономике промышленности и в других конкретно-экономических дисциплинах, а также в социальной психологии, в правовой науке, этнографии, истории и т. д.» [там же, с. 27]. Далее Ф. В. Константинов пишет, что социология «изучает общественные отношения людей в их внутренней связи и взаимодействии, закономерности развития этих отношений, причем как в условиях социализма, строительства коммунизма, так и, конечно, в капиталистических странах» [там же, с. 27]. Автор предостерегает от подражания американским социологам, чрезмерно расширительно толкующим предмет социологии и заменяющим единую социологию множеством частных: социологией города, социологией деревни, социологией человеческих отношений, социологией коммуникаций, социологией семьи, социологией права, даже социологией спорта и футбола [там же, с. 26—27].

Вероятно, целый комплекс наук должен изучать общественные явления... В США это делает социология, включающая изучение социальных институтов (политическая социология, социология права, социология образования, социология религии, социология семьи, социология искусства, социология науки, социология медицины), социальных групп и личности (личность в социальной структуре, {33} исследование согласия, малые группы и групповая деятельность), социальной демографии и социальной структуры (социология города, социология деревни, этносоциология, исследование социальной дифференциации и стратификации), и прикладная социология (социология массовых коммуникаций, криминология, социальная гигиена нервно-психических заболеваний и т. д.) [Социоло-гия сегодня. Проблемы и перспективы. Пер. с англ. М., 1965].

Надо сказать, что среди американских социологов имеются ученые, например, Г. Беккер и А. Бесков [1961], скептически оценивающие чрезвычайную эмпиричность и распыленность исследований, утилитаризм и другие принципиальные недостатки буржуазной социологии. Особенно подчеркивается ими невозможность силами одной социологии изучить все многообразие явлений общественной жизни людей [1961].

Многообразие общественных явлений и структур как объектов научного познания подчеркивается и в нашей социологической литературе. В этом отношении представляет интерес схема, предложенная А. В. Дроздовым [1966]. Он различает общественные отношения материальные (взаимодействие общества и природы, экономические отношения между людьми), идеологические (политические, правовые, этические, эстетические, религиозные), духовные (духовная сфера общественной жизни, идейные и эмоциональные взаимодействия между людьми, процессы воспитания, образования, пропаганды и т. д., теоретическая деятельность людей).

Системы общественных отношений различаются, согласно А. В. Дроздову, по типам (коммунистические и частнособственнические) и социальным структурам. «Социальная структура, — пишет он, — есть общая организация социальной жизни. Со стороны видов связи между элементами она выступает как система общественных отношений. Со стороны элементов (носителей общественных отношений) она выступает системой исторических общностей людей. По видам общественных отношений различаются следующие частные структуры социальной жизни: экономическая, политическая, правовая и религиозная структуры. По общностям людей различаются: классовая, национальная, профессиональная и семейно-бытовая частные структуры общества» [там же, с. 123].

В этой сжатой характеристике, разумеется, трудно отметить все градации и формы проявлений общественной жизни людей, но она достаточно полно охватывает многие из них. И особенно важным для научного исследования процесса становления человечества является вопрос об общностях людей и их формах (см.: П. Н. Федосеев, П. Г. Францов [1966]).

Особенно интересна для нас попытка Б. Ф. Поршиева исследовать историю становления наиболее общей формы общности людей — человечества. «...В самой сильной степени идея человечества,— пишет Б. Ф. Поршнев, — присутствует в бытии науки — всякого доказательства, всякого акта логики... Нет науки без признания единой природы разума у всех народов и индивидов, сколь {34} угодно рознящихся по всем другим культурно-историческим признакам... можно сказать, что не только существование человечества как целого служит отдаленной предпосылкой возможности существования науки, но и что существование науки с необходимостью требует от человеческого ума понятия человечества» [1966, с. 202]. Однако человечество как «сверх мы» трудно обозримо и представимо,. поскольку «вся история предстает не иначе, как сумма историй — стран, народов, цивилизации» [там же, с. 202].

Завершая свой исторический обзор возникновения всемирно-исторических связей между людьми как становления человечества, Б. Ф. Поршнев замечает, что «человечество как целое первоначально выступает в виде мелкоячеистой сетки, нити которой, т. е. границы и контакты, несут преимущественно отрицательный заряд (что не исключает, конечно, и некоторых форм диффузии и смешения). Позже все более видную роль начинает играть открытое взаимодействие в масштабах большего или меньшего региона, но в конечном счете образующее оставшуюся неуловимой для современников цепную всеобщую взаимосвязь... В новое и новейшее время связи в мировом масштабе несут положительный заряд, прорывают всяческую обособленность, изолированность, застойность, делают историю наглядно всемирной, но и поднимают всемирные противоречия до уровня всемирных антагонизмов» [там же, с. 204— 205].

Возникновение и развитие мировой социалистической системы и строительство коммунизма в нашей стране имеют решающее значение для развития высшей формы общности людей. Б. Ф. Поршнев отмечает в этой связи, что «стремительность исторической динамики предъявит коренные требования к психике: во-первых, к сплоченности масс человечества в решении задач, во-вторых, к подвижности в переходах от одних условий к другим» [там же, с. 209].

Проблема высшей общности людей и прямых всемирных связей в современных условиях представляется весьма важной для всех наук о человечестве. С разработкой этой проблемы связано дальнейшее развитие не только социологии и социального прогнозирования (теории научного коммунизма), политических и экономических наук, социальной психологии и т. д., но и таких наук, которые традиционно не включаются в какую-либо связь с науками об обществе и человеке...

...Обычно в эту систему включаются лишь конкретные экономики или социологии (промышленности, сельского хозяйства, транспорта и т. д.), изучающие конкретные формы общественных отношений в процессе производства (производственных отношений). Что касается наук, изучающих средства производства, предмет и технику производственной деятельности людей, равно как и самого человека в качестве основной производительной силы общества, то их связывают лишь с естествознанием. Так, например, в рассмотренной нами классификации Б. М. Кедрова технические науки

35(в узком смысле слова) являются приложением математики, механики, физики и химии. Но такое определение этих наук, по нашему мнению, все же недостаточно, так как технические и сельскохозяйственные науки являются в не меньшей степени обобщением социального опыта человеческой практики и развития производительных сил общества. Что касается медицины, то ее своеобразное положение в ряду естественных и общественных наук признается многими. Вместе с педагогическими науками, антропологией и психологией медицинские науки составляют важную область изучения человека как производительной силы общества. В социологии эта проблема занимает все более важное место, что убедительно показано В. Я. Ельмеевым [1964].

Надо полагать, что в систему наук о человечестве входят науки, изучающие не только общественные отношения между людьми, но и cамих людей как производителей материальных и духовных ценностей. Поэтому важнейшее место в этой системе должна занять психология человека (общая, историческая и социальная). Изложение современных концепций и теорий сознания, исторического развития психики человека и ее прогресса мы находим в работе А. Н. Леонтьева [1965].

Далее, логично полагать, что науками о человечестве должны изучаться не только человек как производительная сила, но и вся совокупность производительных сил общества, составляющая вместе с производственными отношениями материальную основу общественного развития человечества. Согласно нашему представлению, технические и сельскохозяйственные науки имеют прикладное значение по отношению к наукам физико-математическим и теоретическое— по отношению к наукам о человечестве.

В систему наук о человечестве должны входить науки о производительных силах общества (включая физическую и экономическую географию), прикладные науки, науки о расселении и составе человечества (историческая и политическая география, антропология, этнография, демография), науки о производственных и других общественных отношениях, о культуре, искусстве и самой науке как системе познания и производительных сил общества, науки о различных формах общности и этапах исторического развития, о современности и будущем человечества. Среди этих наук для перспективного планирования особое значение имеет демография (см.: Р, Пресса [1966]; Проблемы демографической статистики [1966]; Д. И. Валентей [1963]).

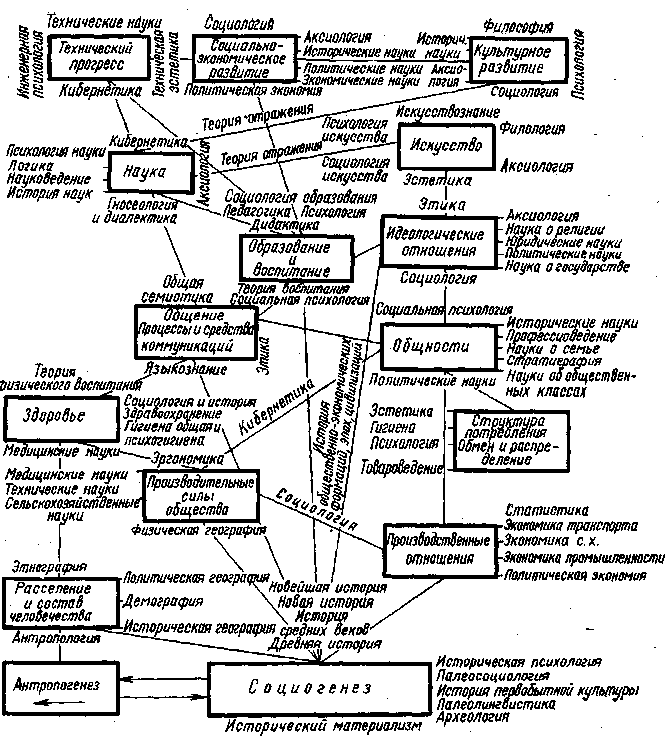

Иначе говоря, система наук о человечестве не исчерпывается кругом специальных общественных наук. Вопрос о предмете социологии и ее отношении к другим наукам, с которого мы начали, является более частным вопросом рассматриваемой проблемы о системе наук о человечестве, включающей науки разных классов и категорий, в том числе прикладные и естественные (например, физическую географию). Теоретическое и методологическое объединение всех этих наук становится возможным в наше время на основе {36} исторического материализма. Мы можем построить лишь некоторую гипотетическую модель этой системы наук о человечестве становление которой является одним из важнейших показателей прогресса современного человекознания в целом (см рис 2)

Рис. 2. Схема

классификации основных проблем и наук

о человечестве

Как и в системе наук о Homo sapiens, рассмотренной выше (см рис. 1), в системе наук о человечестве имеются стержневые проблемы, вокруг которых концентрируются междисциплинарные связи. Перечень этих проблем исключительно обширен. Определяются они историческим характером общественной жизни человека. Систематизируя их, прежде всего необходимо учесть принцип преемственности исторических эпох, которая в нашей схеме выражается {37} в вертикальном расположении проблем, начиная с проблемы социогенеза, внизу. По горизонтали представлены сочетания проблем, общие для всех исторических времен и специфически разрешаемые современностью. Вершину модели составляют проблемы будущего человечества, его социального, технического, культурного, нравственного и физического прогресса. Эти проблемы составляют предмет социального прогнозирования, или так называемой футурологии, которой уделяется все большее внимание.

Само собой разумеется, что предлагаемая модель проблем и междисциплинарных связей наук о человечестве является приблизительной.

Из всех разделов современного человекознания наименее разработанным и наиболее трудным является именно этот вопрос, материалом к решению которого может послужить предлагаемая схема.