- •2. Реактивность живых организмов и ее проявления

- •3. Адекватный характер реакций организма

- •4. Реакции организма на кратковременные и длительные воздействия. Приспособительное значение реактивности

- •5. Основные типы реакций на кратковременные воздействия. Раздражимость (возбудимость)

- •6. Раздражение, раздражитель и возбуждение

- •8. Чувствительные клетки, рецепторы

- •1. Общая характеристика реакций на внешние воздействия у низших организмов

- •2. Фототаксис бактерий и простейших

- •3. Хемотаксис и другие виды таксисов у бактерий и простейших

- •4. Хемотаксис половых клеток.

- •5. Таксисы амебоидных клеток животных и человека, их значение для организма

- •6. Явления раздражимости у высших растений. Развитие научных представлений о природе реакций растений на внешние воздействия

- •7. Движения роста и вариационные движения

- •8. Тропизм. Фототропизм

- •9. Геотропизм

- •10. Природа фототропических и геотропических реакций

- •11. Настии

- •12. «Сон» растений

- •13. Сейсмонастии

- •14. Двигательные реакции насекомоядных растений

- •Заключение

- •7. Органы чувств — органы адекватного отражения явлений внешнего мира.

2. Фототаксис бактерий и простейших

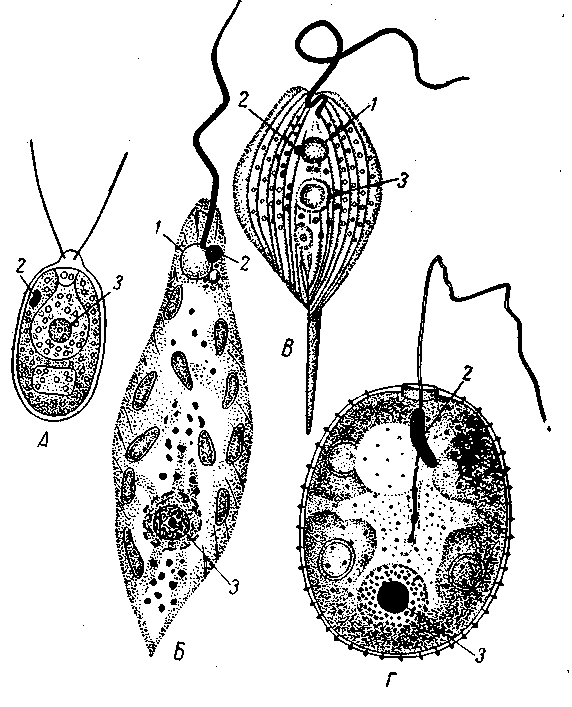

Чувствительность к изменениям в напряженности потоков лучистой энергии у бактерий и простейших обычно связана с наличием светочувствительных пигментов. Такие пигменты у простейших (например, у зеленых жгутиконосцев) находятся в особых органоидах, играющих роль фоторецепторов.

Эти органоиды носят название пигментных пятнышек, глазков, или стигм. Бесцветные бактерии или простейшие, не имеющие глазков, обычно нечувствительны к рассеянному дневному свету, но обнаруживают отрицательный фототаксис при сильных световых раздражениях.

Очень легко наблюдать фототаксис у зеленых жгутиконосцев, подвижных клеток зеленых водорослей (рис. 17). Если сосуд с водой, в которой равномерно распределены эти организмы, освещается одинаково со всех сторон, то вся масса воды будет равномерно окрашена в зеленый цвет. При одностороннем освещении сосуда (например, помещенного около окна), зеленоватая окраска переместится к освещенной стороне сосуда, вследствие скопления массы зеленых организмов, обнаруживающих в этих условиях положительный фототаксис именно на этой стороне сосуда. При очень ярком освещении (прямыми солнечными лучами) положительный фототаксис может перейти в отрицательный, и все организмы соберутся на затененной стороне, оставляя освещенную — совершенно свободной.

Как осуществляется это перемещение? При внимательном наблюдении за движением какой-либо колонии зеленых жгутиконосцев (например, вольвокса) можно заметить, что жгутики на затененной стороне бьются в несколько ином направлении, чем на освещенной, в силу чего вся колония поворачивается совершенно так же, как лодка, если загребать одним веслом сильнее, чем другим. Этот поворот будет продолжаться до тех пор, пока колония не станет в симметричное по отношению к источнику света положение, а именно, к нему — при положительном фототаксисе или от него — при отрицательном фототаксисе. И в том, и в другом случаях клетки на обеих сторонах колонии будут освещаться с одинаковой {41} силой, и жгутики станут реагировать одинаково. В результате колония поплывет по прямой линии или вперед (при положительной реакции) или назад (при отрицательной).

Рис.

17. Некоторые обычно встречающиеся в

пресных водоемах зеленые жгутиконосцы,

обладающие светочувствительными

тельцами (глазками) и, следовательно,

обнаруживающие способность к

фототактическим реакциям: А —

Chlamydomonas

angulosa;

Б — Euglena

viridis;

В — Phacus

longidauta;

Г — Trachelomonas

hispida

(A

— 950,

Б —750,

В и Г— 300);

1 — сократительная

вакуоль, 2 — глазок, 3—ядро