- •2. Реактивность живых организмов и ее проявления

- •3. Адекватный характер реакций организма

- •4. Реакции организма на кратковременные и длительные воздействия. Приспособительное значение реактивности

- •5. Основные типы реакций на кратковременные воздействия. Раздражимость (возбудимость)

- •6. Раздражение, раздражитель и возбуждение

- •8. Чувствительные клетки, рецепторы

- •1. Общая характеристика реакций на внешние воздействия у низших организмов

- •2. Фототаксис бактерий и простейших

- •3. Хемотаксис и другие виды таксисов у бактерий и простейших

- •4. Хемотаксис половых клеток.

- •5. Таксисы амебоидных клеток животных и человека, их значение для организма

- •6. Явления раздражимости у высших растений. Развитие научных представлений о природе реакций растений на внешние воздействия

- •7. Движения роста и вариационные движения

- •8. Тропизм. Фототропизм

- •9. Геотропизм

- •10. Природа фототропических и геотропических реакций

- •11. Настии

- •12. «Сон» растений

- •13. Сейсмонастии

- •14. Двигательные реакции насекомоядных растений

- •Заключение

- •7. Органы чувств — органы адекватного отражения явлений внешнего мира.

7. Движения роста и вариационные движения

Согласно современным представлениям, реакции высших растений на относительно кратковременные воздействия внешних раздражителей обнаруживаются в виде изменения положения в пространстве или движения отдельных частей или органов растительного организма (стебля, корней, листьев, цветов и т. д.). Эти движения могут иметь весьма разнообразный характер (повороты, изгибы, скручивание и т. п.) и происходят с различной скоростью, которая в общем невелика по сравнению со скоростью двигательных реакций у бактерий и простейших (уже рассмотренных нами выше) и несравненно меньше скоростей двигательных реакций у животных, о которых мы еще будем в дальнейшем говорить.

Двигательные реакции высших растений осуществляются совершенно иначе, чем таксисы низших организмов или движения животных. В теле высших растительных организмов отсутствуют такие специализированные структуры, как жгутики и реснички, выполняюшие {56} функцию движения у низших организмов, или такие сложные двигательные аппараты, как мышцы животных.

Изменение положения частей растительного организма может происходить двумя различными путями.

Во-первых, благодаря неравномерному росту отдельных частей или сторон, например стебля или корня. Это приводит к изгибу более быстро растущей части в сторону более медленно растущей, например изгибание молодых проростков растений в сторону источника света при одностороннем освещении. Это — движения роста.

Во-вторых, вследствие более или менее быстрого изменения (обычно, падения) тургорного напряжения в клетках, например раскрывание и закрывание цветов многих растений в различное время суток. Это движения вариационные, то есть такие, которые через некоторое время могут быть снова воспроизведены;

Новое положение, которое принимают части растений в ответ на внешние воздействия, может иметь направленный и не направленный по отношению к источнику раздражения характер.

Движения частей растения, направление которых определяется направлением действия раздражающего агента, носят название тропизмов9, в отличие от таксисов, представляющих собой, как мы знаем, направленные движения целого организма или отдельных, самостоятельно подвижных клеток, входящих в состав тела многоклеточного организма. В зависимости от того, происходит ли движение в сторону раздражителя или от него, говорят (как и в случае таксисов) о положительных и отрицательных тропизмах.

Движения частей растения в ответ на раздражения, действующие не в одном определенном направлении, а равномерно со многих или со всех сторон (например, изменение степени влажности или температуры воздуха, окружающего растение, изменение интенсивности рассеянного света и т. п.), носят название настий.

Тролизмы представляют собой, в большинстве случаев, движения роста, а настий связаны почти всегда с изменениями тургорного напряжения, то есть представляют собой вариационные, периодические движения.

8. Тропизм. Фототропизм

В зависимости от источника раздражения различают: фототропизм, геотропизм (действие силы тяжести), тигмотропизм (действие механического раздражения — прикосновения, давления растяжения), хемотропизм и т. д.

Наиболее широко распространенными и наилучше изученными формами тропических реакций являются движения фототропические и геотропические. Первые вызываются различием и интенсивностью {56} света. Причиной вторых служит сила тяжести, действующая всегда в одну сторону — к центру Земли.

Тяга зеленых растений к свету общеизвестна и понятна. Свет необходим для усвоения углекислоты. Наблюдая растения, растущие по склонам или на опушке густого леса, мы легко убеждаемся в том, что молодые стебли и листья располагаются так, чтобы листья были хорошо освещены. Многие комнатные растения, получающие свет только с одной стороны, поворачивают свои листья к свету, а если само растение повернуть на 180°, то через несколько дней листья снова окажутся повернутыми к свету.

Явления положительного фототропизма обнаруживают стебли и листья почти всех зеленых растений. Одним из немногих, но крайне интересных в биологическом смысле исключений в этом отношении являются некоторые насекомоядные растения, подробно изученные Дарвином; при наличии животной пищи, усвоение углекислоты не является для них обязательным условием существования. Дарвин указывает, что листья мухолввки и росянки (широко распространенные насекомоядные растения) совершенно нечувствительны к свету.

Не обнаруживают чувствительности к свету, в большинстве случаев, части растений, не подвергающиеся в природных условиях воздействию света, как, например, подземные корни. В тех же случаях, когда такая чувствительность имеется (например, у корней горчицы), то фототропическая реакция носит отрицательный характер. Отрицательно фототропич-ны также различные воздушные корни.

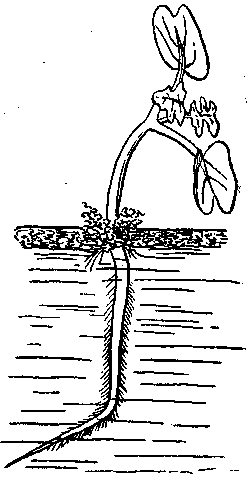

Рис.

29. Проросток белой горчицы в водной

культуре. В начале развития освещался

равномерно со всех сторон, в дальнейшем

только с одной стороны (справой)

Фототропические искривления, обусловленные односторонним освещением, являются по большей части результатом неравномерного роста. При положительном фототропизме интенсивнее растет затененная сторона растения, а при отрицательном — более энергичный рост обнаруживает сторона, обращенная к свету. Соответствующие опыты показали, что степень искривления зависит от силы и количества света. При увеличении интенсивности односторонне падающего света увеличивается и степень искривления органа.

Однако это усиление наблюдается только в известных пределах. Когда интенсивность света переходит за верхний предел, то искривление больше не наступает, а при дальнейшем повышении интенсивности света, реакция может стать отрицательной и снова получается искривление, но в противоположную сторону. На таблице приведены максимальные величины фототропического изгиба верхушки проростка овса (МО) в зависимости от количества света10 (Кс).

Таким образом, максимальное отклонение (МО) наблюдается при 100—237 м-св/сек. При дальнейшем увеличении количества света величина изгиба снова начинает уменьшаться, при освещении около 4000 м-св/сек реакция становится отрицательной.

Кс (м-св/сек)

|

МО (мм)

|

Кс (м-св/сек)

|

МО (мм)

|

7,6 |

0,7 |

100 |

-5 |

12,4 |

1,0 |

140 |

4.7 |

18,1 |

1,6 |

237 |

5,4 |

26,4 |

2,3 |

560 |

4,0 |

45,0 |

8,0 |

1500 |

3,0 |

65,0 |

3,3 |

2800 |

1.2 |

75,0 |

4,0 |

|

|