6. Психическое и физическое развитие

Психическое развитие идет в природе рука об руку с физическим развитием. Мы кратко остановимся на существующих здесь самых общих зависимостях между тем и другим. В предыдущей [390] главе мы в общих чертах дали описание и соотношение центральных нервных органов, в первую очередь, уяснив разницу между древним и новым мозгом. Мы дополним теперь наше описание более подробным описанием микроскопического строения нервной системы. Но мы не ставим себе задачи познакомить читателя с существующими в этой области теориями, что составляет содержание других работ. Мы укажем лишь самое важное, что и послужит твердым основанием для последующих рассуждений. Нервы являются посредниками между чувствующими и центральными органами, с одной стороны, и между центральными органами и мышцами, — с другой. Это—волокна различной, часто довольно значительной длины и толщины, покрытые предохранительное и изолирующей тканью. Такой нерв отнюдь не однороден, но содержит большое число отдельных, изолированных друг от друга волокон, которые, собственно, и являются проводниками. Лишь в этих стволах можно строго разграничить чувствующие и двигательные вол окна в виду того, что некоторые нервы содержат волокна обоего рода, например, N. Trigeminus, 5-й черепно-мозговой нерв обусловливает чувствительность кожи головы и иннервирует мускулатуру жевательного аппарата, или N. Vagus, 10-й черепно-мозговой нерв, выполняющий разнообразнейшие функции, между прочим, принимает участие в регулировании дыхания, циркуляции крови и пищеварении. Каждое волокно передает раздражения или от периферии к центру или от центра к периферии, соответственно этому, различают центростремительные и центробежные волокна. Эти волокна, однако, не являются самостоятельными элементами. Каждое волокно соединяется с нервной клеткой; нервные клетки очень различны по своему строению и величине. Но все они имеют большее или меньшее число ответвлений, из которых одно, называемое нейроном входит в состав нервного волокна. Конец нейрона разветвляется на некие отростки, которые соединяются с мышечными волокнами или с ответвлениями других нервных клеток. Кроме осевого цилиндра нервные клетки дают и другие ответвления, которые, по большей части, гораздо короче и многочисленней и часто образуют тончайшее сплетение, в которое вплетаются тростки нейронов других нервных клеток.

Можно предполагать, что нервные клетки со своими отростками во многих отношениях составляют однородное целое, которое по Waldeyer'y называется невроном. Таким образом, [391] можно считать всю нервную систему состоящей из бесчисленного множества связанных между собой невронов. Осуществляется ли связь между двумя невронами через соприкосновение при сплетении волокон или благодаря обнаруживаемым в микроструктуре волокон фибриллам, которые образуют прочную связь между невронами, — это является вопросом, который долгое время подробно дискутировался и до сих пор еще не получил разрешения. Однако самый неврон можно вполне считать единством, независимо от разрешения данного вопроса.

До сих пор мы различали центробежные и центростремительные волокна, теперь мы рассмотрим еще третий род волокон, соединяющих отдельные части мозга между собою. «Последние, fibrae propriea, особенно многочисленны в коре взрослого мозга, они разветвляются между близлежащими и отдаленными извилинами, связывают между собой отдельные участки».

Оба полушария также связаны между собой несколькими стволами таких волокон, называемых коммиссуриальными, из которых центральное и самое большое — мозолистое тело — бросается сразу в глаза при каждом медианном разрезе мозга.

Обратимся теперь к нашей теме — о связи между физическими духовным развитием — и рассмотрим ее с филогенетической точки зрения.

«Всякий, кто знаком со строением мозга животных, знает, что возникновение новых способностей связано всегда либо с возникновением новых областей мозга, либо с умножением уже существующих связей»; так формулирует Эдингер результат своих многолетних изысканий, ставший для него принципом исследования. Он стремился на ряде позвоночных животных, у которых, как мы выше видели, древний мозг постепенно приближается к новому мозгу, определить функцию нового органа, в то время как он, увеличиваясь, параллельно изменяет и характер поведения. По мнению Эдингера, действия животного выглядят все более и более «разумными». И параллельно этим изменениям в характере действий Эдингер наблюдает возрастающие морфологические изменения в мозгу, постоянное разрастание областей, расположенных между и впереди чувствующих центров, и усиление мощности регулирующего их аппарата интеркортикальных путей. Те из полей, которые расположены в лобной части мозга, вполне доступны исследованию и отражаются на том, что поступками и восприятиями животного начинает руководить интеллект». [392] Человек особенно отличается величиной своих лобных долей. Недоразвитости лобных долей всегда сопутствует идиотизм.

Плодотворность эвристического принципа, открытого и с успехом примененного Эдингером, все равно не подлежит сомнению и в том случае, если мы в ходе изложения придем к иному заключению о сущности актов, особенно интеллектуальных, а тем самым о функциях мозговых участков.

Одновременно с увеличением нового мозга и связанных с ним форм поведения в ряду позвоночных животных сокращается самостоятельная деятельность древнего мозга. Чем выше стоит животное в этом ряду, тем меньше оно может обойтись без нового мозга. У животных вырезали большие полушария и наблюдали за их поведением. В литературе известен целый ряд таких случаев уродства у человека, при которых он почти не в состоянии прожить и нескольких дней.

Известен всего один случай когда ребенок, совершенно лишенный больших полушарий, прожил 3 3/4 года. Он описан Л. Эдингером и Б. Фишером. В своем заключении авторы сравнивают поведение этого ребенка с поведением собаки, оперированной Ротманом, которая также прожила без больших полушарий больше 3 лет. «Собака вскоре снова научилась бегать, даже перелезать через изгородь, ребенок же лежал с постоянно напряженными членами и почти неподвижно 3 3/4 года, не сделав ни одной попытки подняться. Он никогда не производил хватательных движений, не умея даже держать предметы руками. Только на лице замечал ось известное движение: оно иногда болезненно искривлялось, губы и язык приходили в движение при сосании и при принятии пищи из ложечки. Собака, которую вначале кормили так же, как и ребенка, позднее дошла до того, что достаточно было поднести миску к ее рту, как она съедала все дочиста. У ребенка не наблюдалось и следа того ненормального1 беспокойства — «исчезновение всяких преград», которое владело животным и заставляло его непрерывно кружиться; отмечен был только постоянный крик со второго года, ребенок только тогда успокаивался, когда ему сжимали голову.

Моче- и калоотделение происходило у собаки нормально; ребенок же не менял при этом своего положения, он никак не реагировал, когда становился мокрым. Сон и бодрствование у собаки чередовались; ребенок почти всегда спал. Собака не [393] утрачивала вкуса и обоняния, но переставала слышать и видеть. Также происходило и у ребенка, зрительные рефлексы действовали у него так же, как у животного: глаз судорожно закрывался от света. Невозможно было обнаружить никаких психических реакций, которые позволили бы войти с ребенком в общение или чему-нибудь его научить. У собаки это последнее до известного предела удавалось. Она была подвержена настроениям, припадкам бешенства, тихого успокоения».

Мы еще вернемся в следующей главе к ребенку, лишенному больших полушарий; приведенная цитата ясно показывает, насколько работоспособней одни и те же древние части мозга собаки, чем у человека, и насколько больше человек зависит от своего нового мозга, чем собака. Если мы вспомним, как необычайно снижается жизнедеятельность такой собаки, значительно уступая рыбе, обходящейся только древним мозгом, мы найдем полное подтверждение нашего первоначального положения. Вспомним изложенный во 2-й главе факт, что человек появляется на свет беспомощней, чем все животные, и имеет самое продолжительное детство. Между этим и вышеустановленным фактом должна существовать какая-то зависимость.

Это приводит нас к онтогенетической точке зрения. При рождении уже закончена макроскопическая, но не микроскопическая структура человеческого мозга. Большинство волокон к моменту рождения еще не дифференцированы и потому еще не способны функционировать.

Процесс созревания волокон длится в течение первых месяцев жизни. Сперва миелинизируются волокна, идущие вниз от коры, которые ведают произвольными движениями членов, затем уж и связывающие отдельные области коры между собою. Новый мозг новорожденного, таким образом, еще не закончен, и на основе вышесказанного мы можем связать этот факт с беспомощностью человека при рождении. Человек больше всякого другого животного зависит от функции нового мозга. Между тем, человеческий мозг при рождении уже относительно очень велик и тяжел. Вес мозга составляет уже свыше 300 г, приблизительно четвертую часть веса мозга взрослого, а в отношении ко всему весу тела гораздо тяжелей, чем у взрослого, как показывают следующие цифры:

Новорожденный 1/от 6 до 8 = вес мозга/общий вес = 1/ от 30 до 35 взрослого. [394]

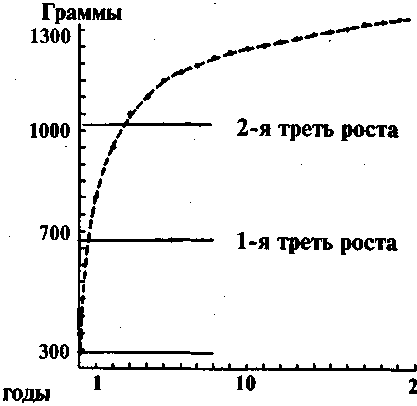

Вес мозга увеличивается сначала очень быстро, через 9 месяцев он уже удваивается, через 3 года утраивается, скорость роста все уменьшается, и полный вес достигается только в середине 3 десятка жизни. Развитие поведения идет параллельно с увеличением веса. Вес является грубым мерилом развития, его быстрое увеличение связано, главным образом, с совершенствованием движений; но и другие функции проделывают вначале очень быстрое развитие.

Рис.2

Из книги Бюлера "Духовное развитие

ребенка"

[395]

4) «Все возрастные признаки имеют лишь приблизительное значение для обобщений. Относительная оценка момента появления того или иного признака представляет пока гораздо больший интерес» содержат принципиально важное и перспективное представление о последовательном во времени созревании психологических структур (новообразований), как сущности развития. К сожалению, этот тезис не был автором далее развит.

5) Параллель в темпах развития ребенка и развития психомоторных процессов ребенка – редкий и ясный пример «психофизического параллелизма» (в конкретно-научном, а не философском смысле).