- •Классификация гипоксий

- •Экзогенная гипоксия

- •Эндогенная гипоксия

- •1. Дыхательная (легочная) гипоксия.

- •2. Циркуляторная гипоксия.

- •3. Гемическая (кровяная) гипоксия.

- •4. Тканевая (гистотоксическая) гипоксия.

- •5. Субстратный тип гипоксии.

- •6. Перегрузочный тип гипоксии.

- •7. Смешанный тип гипоксии.

- •Компенсаторно-приспособительные реакции при гипоксии

- •Повреждающее действие гипоксии (гипоксический некробиоз)

- •Дисбаризм

- •Принципы терапии гипоксических состояний

- •Справочный материал

4. Тканевая (гистотоксическая) гипоксия.

Тканевая гипоксия характеризуется нарушением способности тканей поглощать в нормальном объеме доставленный им кислород из-за нарушения процессов биологического окисления.

Причины тканевой гипоксии:

• инактивация дыхательных ферментов: цитохромоксидазы под действием цианидов; клеточных дегидраз - под действием эфира, уретана, алкоголя, барбитуратов и других веществ; ингибирование дыхательных ферментов происходит также под действием ионов Cu, Hg, Ag;

• нарушение синтеза дыхательных ферментов при дефиците витаминов B1, B2, PP, пантотеновой кислоты;

• разобщение процессов окисления и фосфорилирования (пример, избыток Са2+, Н+, ВЖК, йодсодержащих гормонов щитовидной железы; отравление 2,4-динитрофенолом, грамицидином, микробными токсинами и др.);

• повреждение митохондрий ионизирующим излучением, продуктами перекисного окисления липидов, токсическими метаболитами при уремии, кахексии, тяжелых инфекциях.

Патогенез. Инициальным звеном патогенеза является неспособность систем биологического окисления утилизировать кислород с образованием макроэргических соединений.

5. Субстратный тип гипоксии.

Причина – дефицит в клетках субстратов биологического окисления, в условиях нормальной доставки кислорода к тканям. В клинической практике наиболее часто вызывается недостатком глюкозы в клетках при сахарном диабете.

Патогенез. Инициальным звеном патогенеза является торможение биологического окисления вследствие отсутствия необходимых субстратов.

6. Перегрузочный тип гипоксии.

Причина – значительная гиперфункция тканей и органов. Наиболее часто наблюдается при интенсивном функционировании скелетных мышц и миокарда.

Патогенез. Чрезмерная нагрузка на мышцу (скелетную или сердечную) обусловливает относительную (по сравнению с требуемым при данном уровне функции) недостаточность кровоснабжения мышцы и дефицит кислорода в кардиомиоцитах.

7. Смешанный тип гипоксии.

Смешанные формы гипоксии являются наиболее частыми. Они характеризуются сочетанием двух или более основных типов гипоксии:

• при травматическом шоке наряду с циркуляторной может развиться дыхательная форма гипоксии в связи с нарушением микроциркуляции в легких («шоковое легкое»);

• при тяжелой анемии или массивном образовании метгемоглобина развивается гипоксия миокарда, что ведет к снижению его функции, падению кровяного давления - в результате на анемическую гипоксию наслаивается циркуляторная;

• отравление окисью углерода (СО) вызывает гемическую и тканевую формы гипоксии, так как под действием этого яда происходит образование HbCO, а также инактивация тканевых дыхательных ферментов (цитохромоксидаз).

Патогенез гипоксии смешанного типа включает звенья механизмов развития разных типов гипоксии. Смешанная гипоксия часто характеризуется взаимопотенцированием отдельных её типов с развитием тяжёлых экстремальных и даже терминальных состояний.

Компенсаторно-приспособительные реакции при гипоксии

Выделяют срочные и долговременные компенсаторно-приспособительные реакции к гипоксии.

Адаптация – это приспособление организма к изменяющимся условиям внешней среды, направлена на сохранение гомеостаза и предупреждение повреждения в условиях действия факторов окружающей среды.

Компенсация – это процессы, направленные на восстановление нарушенного гомеостаза вследствие действия патогенных факторов.

Основу адаптации и компенсации составляют одни и те же механизмы, которые называют защитно-приспособительными (компенсаторно-приспособительные).

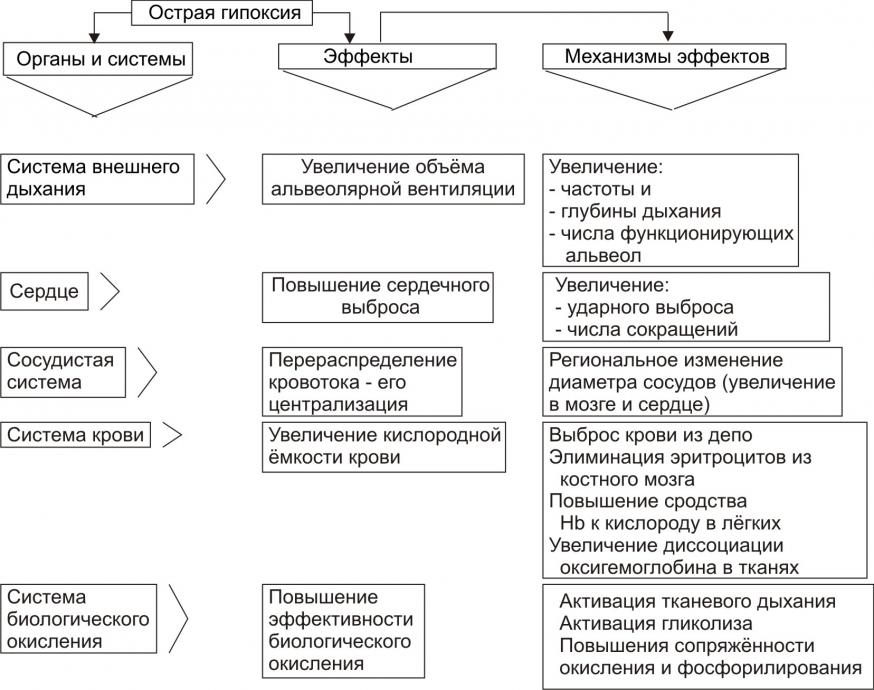

Срочная адаптация к гипоксии (рис. 2).

Причина активации механизмов срочной адаптации: недостаточное содержание АТФ в тканях для обеспечения оптимального уровня жизнедеятельности организма (острая гипоксия).

Механизмы: активация механизмов транспорта кислорода и субстратов обмена веществ к клеткам. Эти механизмы предсуществуют в каждом организме и активируются сразу (экстренно, срочно) при возникновении гипоксии.

Происходит мобилизация существующих механизмов и резервов, в результате чего увеличивается нагрузка на единицу функционирующей системы, развивается её гиперфункция.

На этом этапе события развиваются по схеме: гипоксия → нарушение гомеостаза (↓ АТФ) → восприятие нарушений гомеостаза → регуляторные центры → гиперфункция соответствующих структур, обеспечивающих механизмы транспорта кислорода и субстратов обмена веществ к клеткам.

Система внешнего дыхания. Недостаточность биологического окисления при гипоксии ведёт к гипервентиляции – увеличению объёма альвеолярной вентиляции. Активация афферентной импульсации от хеморецепторов (аорты, каротидной зоны сонных артерий, ствола мозга) в ответ на изменение показателей газового состава крови (снижение раО2, увеличение раCO2 и др.).

Механизмы: увеличение частоты и глубины дыхания, числа функционирующих альвеол. В результате минутный объём дыхания (МОД) может возрасти более чем на порядок (с 5–6 л в покое до 90–110 л в условиях гипоксии).

Сердце. Причина: активации симпатико-адреналовой системы. Механизмы: увеличение ударного объема и частоты сокращений сердца (увеличение минутного объёма кровообращения (МОК), в покое равен 4–5 л/мин, при гипоксии до 30–40 л/мин).

Сосудистая система. В условиях гипоксии развивается феномен перераспределения, или централизации кровотока. Механизм: активация симпатико-адреналовой системы и высвобождение катехоламинов (КА вызывают сужение артериол и снижение притока крови к большинству тканей и органов – мышцам, органам брюшной полости, почкам, подкожной клетчатке и др.). Быстрое и значительное накопление в миокарде и ткани мозга метаболитов с сосудорасширяющим эффектом: аденозина, простациклина, ПгЕ, кининов и др. Эти вещества препятствуют реализации вазоконстрикторного действия КА, обеспечивают расширение артериол и увеличение кровоснабжения сердца и мозга в условиях гипоксии.

Система крови. Эффект: увеличение КЕК. Механизм: выброс эритроцитов из депо (причина: высокая концентрация в крови КА, тиреоидных и кортикостероидных гормонов), увеличение степени насыщения Hb кислородом в лёгких и диссоциации оксигемоглобина в тканях (за счет гиперкапнии, ацидоза).

Рис. 2. Механизмы срочной адаптации к гипоксии

Система биологического окисления. Эффект: повышение эффективности биологического окисления. Механизмы: активация ферментов тканевого дыхания и гликолиза, повышение сопряженности окисления и фосфорилирования.

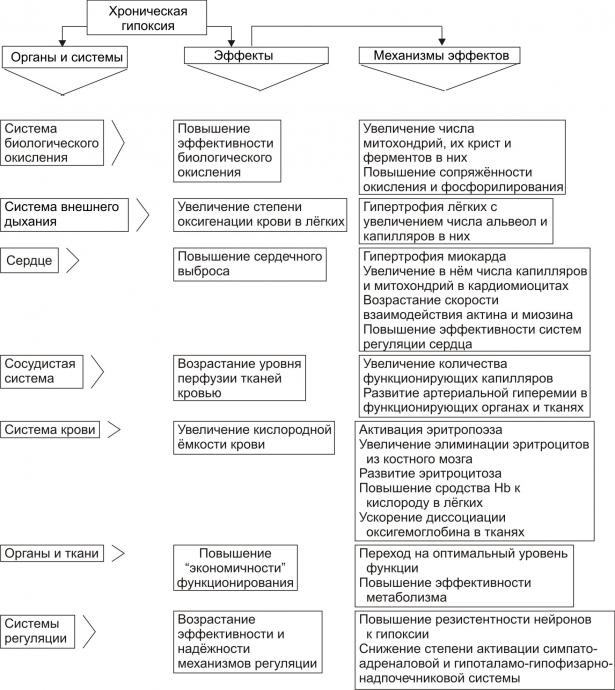

Долговременная адаптация к гипоксии (рис. 3).

Причина активации механизмов долговременной адаптации к гипоксии: хроническая (длительно текущая) недостаточность биологического окисления.

Механизмы. Долговременная адаптация к гипоксии реализуется на всех уровнях жизнедеятельности: от организма в целом до клеточного метаболизма. При хронической гипоксии происходят не только функциональные, но и структурные изменения, имеющие большое компенсаторно-приспособительное значение.

Основу долговременной адаптации к гипоксии составляет увеличением количества структур, обеспечивающих гиперфункцию, т.е. развивается гипертрофия. При этом нагрузка на единицу функционирующей системы уменьшается до нормы. На клеточном уровне развивается цепь событий: гиперфункция → нарушение внутриклеточного гомеостаза → активация генома → ↑ синтеза соответствующих белков → гипертрофия клетки.

Установлено, что дефицит макроэргических фосфорных соединений, обусловленный гипоксией, вызывает активацию синтеза нуклеиновых кислот и белков. Итогом этих биохимических сдвигов является усиление в тканях пластических процессов, лежащих в основе гипертрофии кардиомиоцитов и дыхательной мускулатуры, новообразования альвеол и новых сосудов. В результате повышается работоспособность аппарата внешнего дыхания и кровообращения.

Вместе с тем функционирование этих органов становится более экономичным вследствие повышения мощности системы энергообеспечения в клетках (увеличение числа митохондрий, повышение активности дыхательных ферментов).

Рис. 3. Механизмы долговременной адаптации к гипоксии

Установлено, что при длительной адаптации к гипоксии уменьшается продукция тиреотропного и тиреоидных гормонов; это сопровождается снижением основного обмена и уменьшением потребления кислорода различными органами, в частности сердцем, при неизменной внешней работе.

Состояние устойчивой адаптации к гипоксии характеризуется уменьшением гипервентиляции легких, нормализацией функции сердца, снижением степени гипоксемии. Состояние устойчивой адаптации может сохраняться в течение многих лет.

Защитные эффекты адаптации к гипоксии. При адаптации к гипоксии повышается резистентность организма к действию других повреждающих факторов (например, к физическим нагрузкам, повышается неспецифическая резистентность организма, легче протекают повреждения системы кровообращения, крови).