- •Классификация гипоксий

- •Экзогенная гипоксия

- •Эндогенная гипоксия

- •1. Дыхательная (легочная) гипоксия.

- •2. Циркуляторная гипоксия.

- •3. Гемическая (кровяная) гипоксия.

- •4. Тканевая (гистотоксическая) гипоксия.

- •5. Субстратный тип гипоксии.

- •6. Перегрузочный тип гипоксии.

- •7. Смешанный тип гипоксии.

- •Компенсаторно-приспособительные реакции при гипоксии

- •Повреждающее действие гипоксии (гипоксический некробиоз)

- •Дисбаризм

- •Принципы терапии гипоксических состояний

- •Справочный материал

ТЕМА: Гипоксия

Гипоксия (от греч. hypo – мало, лат. oxigenium - кислород) – типовой патологический процесс, возникающий при недостаточном поступлении кислорода в ткани или при нарушении его использования клетками в процессе биологического окисления.

Гипоксия является важнейшим патогенетическим фактором, играющим ведущую роль в развитии многих заболеваний. Этиология гипоксии отличается большим разнообразием, вместе с тем её проявления при различных формах патологии и компенсаторные реакции, возникающие при этом, имеют много общего. На этом основании гипоксию можно считать типовым патологическим процессом.

Классификация гипоксий

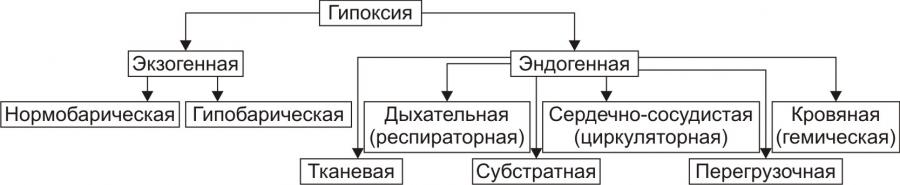

В настоящее время используется классификация (рис. 1), предложенная И.Р. Петровым (1949), который разделил все виды гипоксии на:

• экзогенную, возникающую при понижении парциального давления кислорода (рО2) во вдыхаемом воздухе; она была подразделена, в свою очередь, на гипобарическую и нормобарическую;

• эндогенную, возникающую при различного рода заболеваниях и патологических состояниях.

Эндогенная гипоксия представляет собой обширную группу, и в зависимости от этиологии и патогенеза в ней выделены следующие виды: а) дыхательная (легочная); б) циркуляторная (сердечно-сосудистая); в) гемическая (кровяная); г) тканевая (или гистотоксическая); д) смешанная. Дополнительно в настоящее время выделяют гипоксию субстратную и перегрузочную.

По течению различают гипоксию молниеносную (острейшую), развивающуюся в течение нескольких секунд или десятков секунд (разгерметизация летательных аппаратов на высоте более 9 000м; массивная быстрая кровопотеря); острую - в течение первого часа после воздействия причины гипоксии (например, в результате острой кровопотери; дыхательной недостаточности); подострую – формируется в течение одних суток (например, при попадании в организм нитратов, окислов азота и др.), хроническую – развивается и длится более чем несколько суток (недели, месяцы, годы), например, при хронической анемии, сердечной или дыхательной недостаточности.

Рис. 1. Виды гипоксий

По степени тяжести гипоксия подразделяется на легкую, умеренную, тяжелую и критическую, как правило, имеющую летальный исход.

По распространенности различают гипоксию общую (системную) и местную, распространяющуюся на какой-то один орган или определенную часть тела (например, ишемия миокарда).

Этиология и патогенез гипоксии

Экзогенная гипоксия

К экзогенным типам гипоксии относят нормо- и гипобарическую гипоксию. Причина экзогенных гипоксий – недостаточное поступление кислорода в организм.

Нормобарическая экзогенная гипоксия. Вызвана ограничением поступления в организм кислорода с воздухом при нормальном барометрическом давлении при:

• Нахождении людей в небольшом или плохо вентилируемом пространстве (помещении, шахте, колодце, лифте).

• При нарушениях регенерации воздуха или подачи кислородной смеси для дыхания в летательных и глубинных аппаратах, автономных костюмах (космонавтов, лётчиков, водолазов, спасателей, пожарников).

• При несоблюдении методики ИВЛ.

Гипобарическая экзогенная гипоксия вызвана снижением барометрического давления при подъёме на высоту (более 3000-3500 м, где pO2 воздуха снижено примерно до 100 мм рт.ст.) или в барокамере. В этих условиях возможно развитие либо горной, либо высотной, либо декомпрессионной болезни.

• Горная болезнь наблюдается при подъёме в горы, где организм подвергается постепенному уменьшению барометрического давления и рО2 (парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе).

• Высотная болезнь развивается у людей, поднятых на большую высоту в открытых летательных аппаратах, а также – при снижении давления в барокамере. В этих случаях на организм действует быстрое снижение барометрического давления и рО2 во вдыхаемом воздухе и барометрическое давление.

• Декомпрессионная болезнь наблюдается при резком снижении барометрического давления (например, в результате разгерметизации летательных аппаратов на высоте более 9 000 м). При этом формируется опасное для жизни состояние, отличающееся от горной и высотной болезни острым или даже молниеносным течением (см. ниже – дизбаризм).

Патогенез экзогенных гипоксий.

К основным звеньям патогенеза экзогенной гипоксии (независимо от её причины) относятся артериальная гипоксемия, гипокапния, газовый алкалоз и артериальная гипотензия.

• Артериальная гипоксемия – снижение напряжения кислорода в плазме артериальной крови (раО2) – инициальное и главное звено экзогенной гипоксии. Гипоксемия ведёт к уменьшению поступления кислорода к тканям, что снижает интенсивность биологического оксиления.

• Снижение напряжения в крови углекислого газа (гипокапния, раСО2) возникает в результате компенсаторной гипервентиляции лёгких (в связи с гипоксемией).

• Газовый алкалоз является результатом гипокапнии. Следует помнить, что при наличии во вдыхаемом воздухе высокого содержания углекислого газа (например, при дыхании в замкнутом пространстве) экзогенная гипоксемия может сочетаться с гиперкапнией и ацидозом.

• Снижение системного АД (артериальная гипотензия), сочетающееся с гипоперфузией тканей в значительной мере являются следствием гипокапнии. Выраженное снижение раCO2 приводит к сужению просвета артериол мозга, сердца и уменьшению их кровоснабжения.