- •Общая этиология и патогенез расстройств нервной системы

- •Нейрогенные расстройства движений

- •Нарушение чувствительности

- •Боль, определение понятия, биологическое значение. Патогенез болевого синдрома. Антиноцицептивная система и её характеристика

- •Неврозы. Значение типов внд при развитии неврозов. Экспериментальные неврозы

- •Нарушение функций вегетативной нервной системы

- •Учение о нервной трофике и нейрогенных дистрофиях. Стандартная форма нейрогенных дистрофий (а.Д. Сперанский). Роль нейрогенных дистрофий в патогенезе заболеваний

Тема: Патофизиология нервной системы

Общая этиология и патогенез расстройств нервной системы

Общая этиология. По происхождению выделяют наследственно обусловленные и приобретенные нарушения нервной системы (НС). Приобретенные могут быть первичными и вторичными.

Первичные расстройства возникают при непосредственном действии на НС патогенных факторов: физических (травма, радиация, термические воздействия), химических (токсины, яды), биологических (вирусы, бактерии), психогенных (слово). Вторичные расстройства обусловлены нарушениями гомеостаза (гипоксия, ацидоз и др.), расстройствами циркуляции крови и ликвора в головном мозге.

Общий патогенез. Основными звеньями патогенеза различных форм патологии нервной системы являются: повреждение нейронов; нарушение межнейронных взаимодействий; расстройство интегративной деятельности НС.

• Повреждения нейронов могут носить неспецифический и специфический характер.

Неспецифические механизмы повреждения нейронов (см. тему «Повреждение клетки»): расстройства энергетического обеспечения клетки; повреждение мембран и ферментов; дисбаланс ионов и жидкости; нарушение в геноме или экспрессии генов; нарушение регуляции внутриклеточных процессов.

Специфические механизмы повреждения нейронов: расстройство синтеза нейромедиаторов; нарушение аксонного транспорта медиаторов; расстройство секреции нейромедиаторов; нарушение удаления нейромедиаторов; расстройства взаимодействия медиатора с его рецепторами.

• Нарушение межнейронных взаимодействий. Эти нарушения реализуются посредством следующих механизмов: расстройства физико-химических процессов межклеточных взаимодействий (нарушения электрогенеза, расстройства восприятия возбуждения нейронами, нарушения аксонного транспорта); расстройства функционального взаимодействия нейронов – нарушение соотношения жёстко детерминированной и стохастической (вероятностной) формы реагирования на воздействие. Жестко детерминированная форма ответной реакции определяется генетически запрограммированными особенностями реагирования нейронов. Стохастическая (вероятностная) форма реакции нейронов состоит в том, что один и тот же стимул может вовлекать в ответные реакции разные нейроны или вызывать неодинаковые ответы.

• Расстройства интегративной деятельности НС – это нарушения функционирования одного или нескольких звеньев НС: афферентного, центрального и эфферентного. Это приводит к нарушениям деятельности функциональных и физиологических систем организма, а при тяжёлых поражениях – к их распаду.

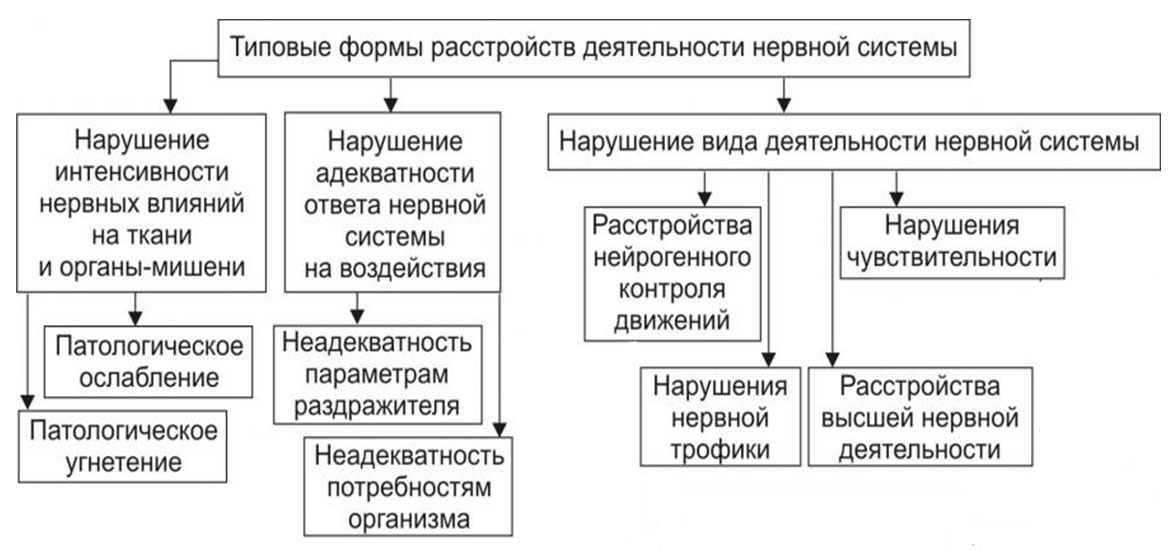

Типовые формы патологии нервной системы подразделяют по трём критериям (рис. 1):

1. По изменению интенсивности влияний выделяют патологическое усиление и патологическое ослабление нервных влияний на ткани и органы.

• Патологическое усиление нервных влияний на эффекторные структуры развивается вследствие первичного и вторичного чрезмерного возбуждения нейронов.

Причины первичного чрезмерного возбуждения нейронов: увеличение потока возбуждающей афферентации (например, при стрессе, болевом раздражении), пролонгирование действия возбуждающих нейромедиаторов (например, при повышенном выделении нейромедиатора в синаптическую щель, снижении процессов его разрушения или удаления), повышение чувствительности нейронов к возбуждающим сигналам (например, в результате увеличения содержания K+ в интерстиции).

Причины вторичного чрезмерного возбуждения нейронов, уже находившихся в состоянии повышенной активности: деафферентации нервных структур (блокируется поступление тормозных сигналов к нейронам; уменьшения секреции тормозных нейромедиаторов.

Проявления. Гиперактивация нервных структур может привести к формированию «застойных очагов возбуждения». Их функционирование проявляется различными нейропатологическими синдромами (например, таламическим болевым синдромом, фантомными болями).

Рис. 1. Типовые формы расстройств деятельности нервной системы

• Патологическое ослабление нервных влияний на эффекторные структуры возникает при нарушениях центрального и эфферентного звеньев нервной системы. Причины: органические повреждения ЦНС (травмы, опухоли, воспаление и др.); функциональные расстройства нервной деятельности (например, гиперактивация ядер ЦНС, оказывающих тормозное влияние на другие структуры НС); нарушения в эфферентном звене (нарушение проведения импульсов по аксонам, расстройство восприятия нервных воздействий клетками-мишенями в условиях гипоксии, дисбаланса ионов и т.д.).

Проявления. Денервационный синдром – комплекс изменений, возникающих в органах и тканях после выпадения нервных влияний на эти структуры. Денервированная структура (мышца, нейрон) приобретает повышенную чувствительность к БАВ. Основным проявлением денервационного синдрома в мышце является исчезновение концевой пластинки – зоны мышечного волокна, где сосредоточен весь его холинергический аппарат. Вместо неё появляются новые ацетилхолиновые рецепторы на всем протяжении мышечного волокна, и в связи с этим происходит повышение общей чувствительности к ацетилхолину всего волокна. Другой характерный признак – фибриллярные подергивания денервированной мышцы. Этот эффект отражает реакцию мышечных денервированных волокон на поступающий к ним из разных сторонних источников ацетилхолин.

2. По нарушению адекватности ответа НС на раздражитель – так называемые «фазовые состояния» нервной системы. Фазовые состояния – неадекватные по интенсивности или характеру («качеству») ответные реакции параметрам раздражителя и потребности организма.

Причины развития фазовых состояний: наследственные и приобретенные (например, в условиях ишемии головного мозга, интоксикаций, роста опухолей и др.).

Последствия: утрата нормальных межнейронных отношений (функциональный распад нервной системы); формирование патологических функциональных связей между нейронами («патологическая интеграция»), новых функциональных совокупностей нейронов и систем (образование «патологической системы»).

Проявления. Выделяют следующие типы фазовых состояний:

• Уравнительное – характеризуется одинаковыми ответами нервных структур на воздействия разной интенсивности.

• Средних раздражителей – проявляется ответом только на раздражители средней интенсивности.

• Парадоксальное – характеризуется слабой реакцией или её отсутствием на сильный раздражитель, сохранением или усилением реакции на слабые раздражители.

• Наркотическое – проявляется последовательным выпадением реакций на слабые, а затем и на сильные раздражители.

• Тормозное – характеризуется отсутствием реакции на любой раздражитель.

• Ультрапарадоксальное – проявляется качественным изменением соотношения между характером раздражителя и вызываемой им реакцией. При этом состоянии негативные реакции развиваются в ответ на положительные раздражители и наоборот.

3. По преимущественно нарушенному виду нервной деятельности выделяют:

• расстройства движений;

• нарушение чувствительности;

• расстройства трофики тканей-мишеней;

• нарушения высшей нервной деятельности (ВНД).