- •3.Классификация нервной системы.

- •4. Строение центральной нервной системы

- •2. Задний мозг

- •3. Средний мозг

- •4. Промежуточный мозг

- •5. Нейроны. Особенности строения

- •Типы нейронов

- •I. По расположению.

- •10. Структура нервных волокон. Миелинизация.

- •13. Строение рефлекторной дуги.

- •15. Структурный обзор продолговатого мозга

- •16. Структурный обзор заднего мозга

- •17. Мозжечок, строение и функции

- •21. Гиппокамп. Строение и функции.

- •22. Черепные нервы

- •23. Сенсорные, моторные и ассоциативные отделы коры.

13. Строение рефлекторной дуги.

Рефлекс – это ответная реакция организма на раздражение рецепторов, осуществляемая с участием центральной нервной системы. Путь, по которому проходит нервный импульс от раздражаемого рецептора до органа, отвечающего на это раздражение, называют рефлекторной дугой. Анатомически рефлекторная дуга представляет собой цепь нервных клеток, обеспечивающую проведение нервных импульсов от рецептора чувствительного нейрона до эффекторного окончания в рабочем органе.

Рефлекторная дуга (рис.

1 )

начинается рецептором.

)

начинается рецептором.

Рис. 1. Схема строения рефлекторной дуги: 1 – вставочный нейрон, 2 – афферентное нервное волокно, 3 – эфферентное нервное волокно, 4 – передний корешок, 5 – передний рог спинного мозга, 6 – задний рог спинного мозга, 7 – задний корешок, 8 – спинномозговой узел, 9 – чувствительный нейрон, 10 – двигательный нейрон; вегетативная дуга показана пунктиром

Каждый рецептор воспринимает определенные раздражения (механические, световые, звуковые, химические, температурные и т.д.) и преобразует их в нервные импульсы. От рецептора нервные импульсы по пути, который образован дендритом, телом и аксоном чувствительного нейрона, передаются на вставочные нейроны центральной нервной системы. Здесь информация обрабатывается и передается на двигательные нейроны, которые проводят нервные импульсы к рабочим органам. Аксоны эфферентных (двигательных или секреторных) нейронов, расположенных в центральной нервной системе, образуют двигательный или секреторный путь, по которому нервные импульсы идут к мышцам или к железам и вызывают движение или секрецию.

Таким образом, рефлекторная дуга состоит из 5 звеньев: 1) рецептор, воспринимающий внешнее (или внутреннее) воздействие и в ответ на него образующий нервный импульс; 2) чувствительный путь, образованный чувствительным нейроном, по которому нервный импульс достигает

нервных центров в центральной нервной системе; 3) вставочные нейроны, по которым нервный импульс направляется к эфферентным нейронам (двигательным или секреторным) ; 4) эфферентный нейрон, по которому нервный импульс проводится к рабочему органу; 5) нервное окончание – эффектор, передающий нервный импульс клеткам (волокнам) рабочего органа (мышце, железе).

Рефлекторные дуги, в которых контактируют между собой два нейрона – чувствительный и двигательный, а возбуждение проходит через один синапс, называют простейшими, моносинаптическими.Рефлекторные дуги, имеющие два и более синаптических переключений, являются полисинаптическими.

Однако рефлекторный акт не заканчивается ответной реакцией организма на раздражение. Во время ответной реакции возбуждаются рецепторы рабочего органа и от них в центральную нервную систему поступает информация о достигнутом результате. Каждый орган сообщает о своем состоянии (сокращении мышцы, выделении секрета) нервным центрам, которые вносят поправки в действия нервной системы и рабочих органов. Таким образом, рефлекс осуществляется не просто по рефлекторной дуге, а по рефлекторному кольцу (кругу).

Рефлекс обеспечивает тонкое, точное и совершенное уравновешивание взаимоотношения организма с окружающей средой, а также контроль и регуляцию функций внутри организма. В этом его биологическое значение.

Вся нервная деятельность складывается из рефлексов различной степени сложности. Некоторые рефлексы очень простые. Например, отдергивание руки в ответ на укол или ожог кожи, чихание при попадании раздражающих веществ в носовую полость. Здесь ответная реакция сводится к простому двигательному акту, осуществляемому без участия сознания. Многие другие функции организма человека выполняются при действии сложных рефлекторных дуг, в образовании которых участвуют многие нейроны, в том числе и нейроны головного мозга.

Для осуществления любого рефлекса необходима целостность всех звеньев рефлекторной дуги. Нарушение хотя бы одного из них ведет к исчезновению рефлекса.

Нервный импульс в разных отделах рефлекторной дуги проходит с неодинаковой скоростью. Медленнее он проходит в структурах центральной нервной системы, где происходит передача импульсов с одного нейрона на другой. Медленное проведение нервного импульса через синапс получило название синоптической задержки. Следует также напомнить, что синапс передает нервный импульс только в одном направлении – от пресинаптической мембраны к постсинаптической, от нерва к рабочему органу. Такое свойство синапса называютодносторонней проводимостью нервного импульса.

Задержка или даже полное прекращение проведения нервного импульса может произойти в связи с утомляемостью нервных центров. В то же время нервные волокна почти не утомляются.

В центральной нервной системе наряду с процессами возбуждения происходят процессы торможения рефлекса. Процесс торможения связан с работой тормозных нейронов и тормозных медиаторов. Торможение ограничивает возбуждение нейронов.

Согласованная рефлекторная деятельность обусловлена взаимодействием в центральной нервной системе процессов возбуждения и торможения. Возбуждение обеспечивает реакцию организма в ответ на раздражения. Торможение ограничивает или уменьшает возбуждение нейронов. Взаимодействием процессов возбуждения и торможения объясняются механизмы координации движений. Так, при сокращении группы мышц-сгибателей одновременно происходит расслабление мышц-разгибателей. Следовательно, при возбуждении группы нейронов, иннервирующих мышцы-сгибатели, возникает торможение в нервных клетках, иннервирующих другие мышцы-разгибатели.

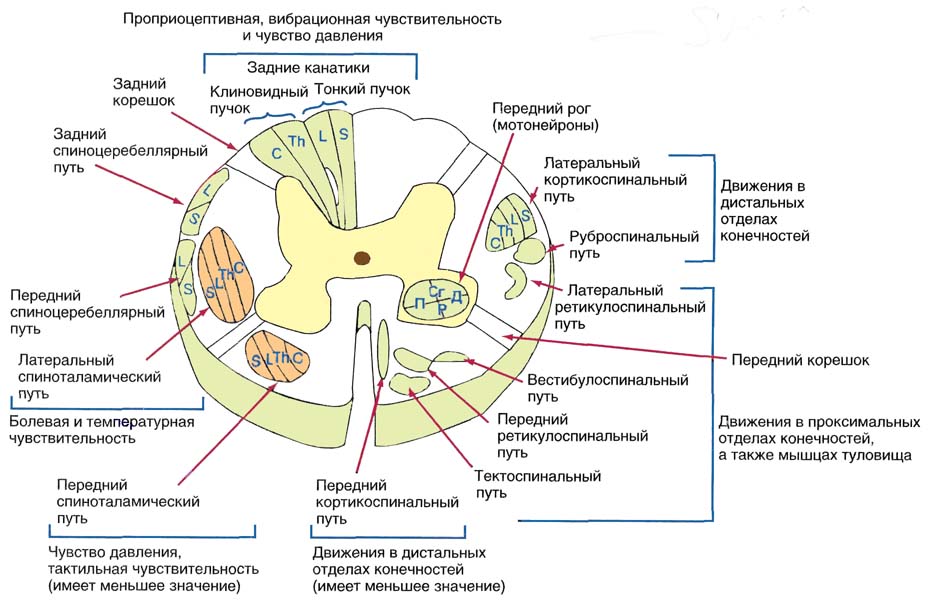

Вопрос №14. Восходящие и нисходящие проекционные пути.

Белое вещество спинного мозга состоит из нервных отростков, которые составляют три системы нервных волокон:

1. Короткие пучки ассоциативных волокон, соединяющих участки спинного мозга на различных уровнях (афферентные и вставочные нейроны).

2. Длинные центростремительные (чувствительные, афферентные).

3. Длинные центробежные (двигательные, эфферентные).

Первая система (коротких волокон) относится к собственному аппарату спинного мозга, а остальные две (длинных волокон) составляют проводниковый аппарат двусторонних связей с головным мозгом.

Проводящие пути, связывающие спинной мозг с головным мозгом и мозговой ствол с корой большого мозга, принято делить на восходящие и нисходящие. Восходящие нервные пути служат для проведения чувствительных импульсов из спинного мозга в головной. Нисходящие - проводят двигательные импульсы из коры большого мозга к рефлекторно-двигательным структурам спинного мозга, а также из центров экстрапирамидной системы для подготовки мышц к двигательным актам и для коррекции активно выполняемых движений.

Нервные волокна группируются в пучки, а из пучков составляются видимые невооруженным глазом канатики: задний, боковой и передний. В заднем канатике, прилежащем к заднему (чувствительному) рогу, лежат пучки восходящих нервных волокон; в переднем канатике, прилежащем к переднему (двигательному) рогу, лежат пучки нисходящих нервных волокон; наконец, в боковом канатике находятся и те и другие.

Проводящие пути спинного мозга расположены снаружи от его основных пучков. Они образованы аксонами вставочных нейронов спинного мозга или чувствительных нейронов спинальных ганглиев. Эти пути появляются в филогенезе позднее собственного аппарата мозга и развиваются параллельно с формированием головного мозга.

К восходящим путям спинного мозга относятся тонкий и клиновидный пучки, дорсальный и вентральный спинно-мозжечковые, латеральный и вентральный спинно-таламические и другие пути.

Тонкий и клиновидный пучки проходят в заднем канатике и образованы нейритами чувствительных нейронов спинальных ганглиев. Пучки проводят возбуждение в продолговатый мозг от проприорецепторов мышц и суставов, а также от экстерорецепторов кожи. Тонкий пучок проводит импульсы от рецепторов нижних конечностей и нижней половины тела (до V грудного сегмента); клиновидный пучок – от верхних конечностей и верхней половины тела, поэтому ниже V грудного сегмента он отсутствует.

Задний спинно-мозжечковый и передний спинно-мозжечковый пути.

Латеральный спинно-таламический путь находится также в боковых канатиках и состоит из перекрещенных волокон вставочных нейронов основания заднего рога. По волокнам этого пути проводятся импульсы к болевой и температурной чувствительности к промежуточному мозгу.

Передний спинно-таламический путь проходит в переднем канатике и проводит импульсы тактильной чувствительности.

Перекрест восходящих проводящих путей, совершаемый обычно волокнами вставочных нейронов на уровне своего или соседнего сегмента, приводит к тому, что импульс попадает в полушарие, противоположное той стороне тела, от которой идет возбуждение.

Нисходящие пути представлены волокнами, идущими от различных отделов головного мозга к ядрам спинного мозга. Это красноядерно-спинномозговой, латеральный и передний корково-спинномозговой, текто-спинномозговой, преддверно-спинномозговой, медиальный продольный пучок и др.

Красноядерно-спинномозговой путь (руброспинальный) начинается в среднем мозге (от нейронов красного ядра) спускается по боковому канатику противоположной стороны спинного мозга и оканчивается на двигательных нейронах передних рогов. Проводит импульсы, управляющие тонусом скелетных мышц и непроизвольными (автоматическими) движениями.

Латеральный корково-спинномозговой (латеральный кортикоспинальный) путь (пирамидный) лежит в боковом канатике и состоит из нейритов пирамидных клеток коры больших полушарий. Волокна его оканчиваются на мотонейронах противоположной стороны, переходя туда в составе передней спайки спинного мозга. Путь постепенно истончается, так как в каждом сегменте спинного мозга часть его волокон заканчивается на клетках передних рогов. Путь проводит от коры произвольные двигательные импульсы, стимулирующие и тормозные.

Передний корково-спинномозговой (передний кортикоспинальный) (пирамидный), как и боковой, состоит из волокон клеток коры больших полушарий, но лежит в переднем канатике. Волокна оканчиваются на мотонейронах своей стороны спинного мозга. Этот путь имеет ту же функцию, что и латеральный кортикоспинальный.

Интересно, что кортикоспинальные пути оканчиваются на мотонейронах спинного мозга лишь у человека и приматов, в то время как у субприматов, а иногда и у приматов между ними включается вставочный нейрон. Функциональное обоснование этому явлению пока не найдено.

Покрышечно-спинномозговой (тектоспинальный) путь лежит также в переднем канатике, начинается от верхних и нижних бугорков четверохолмия (крыши среднего мозга) и оканчивается на клетках передних рогов спинного мозга противоположной стороны.

Преддверно-спинномозговой (вестибулоспинальный) путь лежит между передним и боковым канатиками. Он идет от продолговатого мозга к передним рогам и проводит импульсы, обеспечивающие равновесие тела.

Медиальный продольный пучок лежит в переднем канатике и состоит в основном из нисходящих волокон; берет начало на ядрах ствола мозга и оканчивается на клетках передних рогов. Пучок представляет собой очень древнюю систему волокон, которая у низших позвоночных служит важнейшим ассоциативным путем головного мозга. В его состав входят и восходящие к стволу мозга волокна.

Ретикулярно-спинномозговой (ретикулоспинальный) путь лежит в переднем канатике и содержит волокна, спускающиеся от ретикулярной формации ствола головного мозга к мотонейронам спинного мозга.

Большинство нисходящих и восходящих путей совершает перекрест на разных уровнях центральной нервной системы. В результате на протяжении всего пути импульс проходит два перекреста (в восходящем и нисходящем направлениях) и возвращается на сторону, где происходит раздражение.

В спинном мозге располагается ряд центров вегетативной нервной системы: сосудодвигательные и потоотделительные (в боковых рогах грудных сегментов), центр глазной мускулатуры (нижний шейный и два верхних грудных сегмента), центры, регулирующие сердце и бронхи (пять верхних грудных сегментов), мочеиспускание и акт дефекации, деятельность половых органов (крестцовые сегменты).